আজ বাইশে শ্রাবণ। ইংরিজি তারিখ ৭ অগস্ট। ঘটনাচক্রে আজ এক শৈল্পিক সমাপতনের দিন। একদিকে আজ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ দিবস। একই সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের সার্ধশত জন্মতিথি। তাই আজকের এই বাইশে শ্রাবণ কেবল শোকযাপনের নয়, বিদায়ব্যথার নয়। এ দিন বাংলার স্বকীয় শিল্পধারার পথিকৃৎকে স্মরণ করার, তাঁর প্রদর্শিত পথে ললিতকলার প্রবহমান ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকারের। বিশিষ্ট শিল্পী সুশোভন অধিকারীর কলমে তাই আজ ‘বেঙ্গলস্কুল’-এর জন্মদাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

একজন মহান শিল্পী বলতে আমরা কী বুঝি? কলাশিল্পের ইতিহাসে যাঁর নাম উচ্চারিত হয় প্রথম সারিতে? শিল্পরচনা তথা আঙ্গিকের দক্ষতায় যিনি অনন্য, নবতর পথের আবিষ্কারক, অথবা কোনও নতুন শিল্প আন্দোলনের পুরোধা? এমন একজন স্রষ্টাকেই তো আমরা ‘মহান শিল্পী’র তকমায় ভূষিত করে থাকি৷

লক্ষ্য করলে দেখি, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রসঙ্গে এই কথাগুলি সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য তো বটেই, বরং ভারতীয় শিল্পে তাঁর অবদান আরও অনেকটা বেশি৷ কেবল প্রথিতযশা চিত্রকর হিসেবে নয়, ভারতীয় শিল্পের আধুনিক দিকটি তাঁর দিকনির্দেশে চিহ্নিত৷ শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথ, ‘গুরু‘ অবনীন্দ্রনাথ একদা অজস্র ছাত্র তৈরি করেছেন। বিভিন্ন আর্টস্কুলে ছড়িয়ে থাকা সেইসব কৃতী ছাত্রেরা সমগ্র দেশের চিত্রধারাকে বিশেষ মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রিয়তম শিষ্য নন্দলাল আবার রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে যোগ দিয়ে উন্মোচন করেছেন ভারতীয় শিল্পের এক নতুন দিগন্ত।

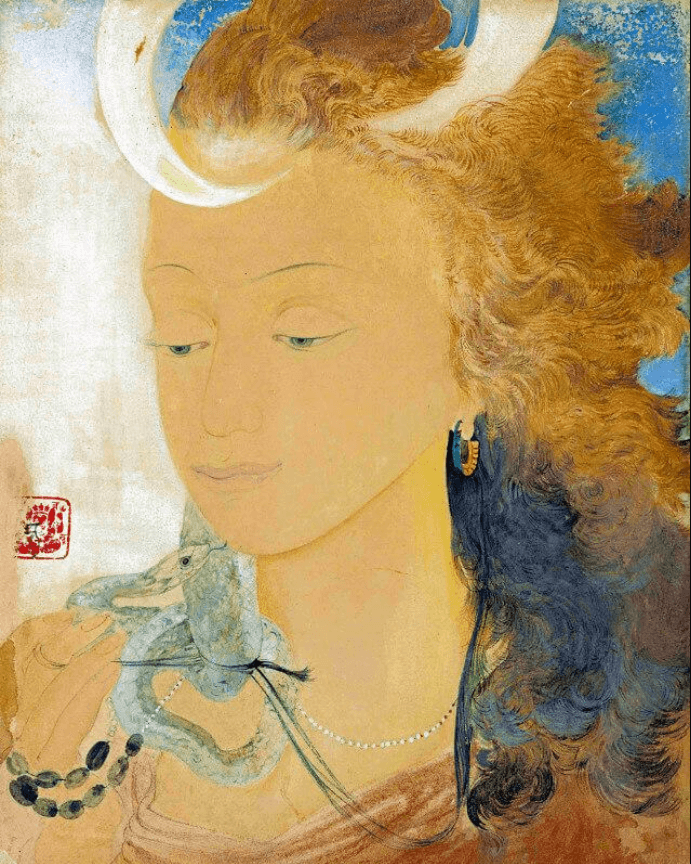

অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনের দিকে তাকালে দেখি, গোড়ার দিকে প্রথাগত পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তাঁর চিত্রচর্চার সূচনা হলেও অচিরে তিনি সেই ছকে বাঁধা পথ থেকে সরে এসেছেন। আবার একেবারে তাকে নস্যাৎও করেননি, মোগল-পার্সিয়ান ইত্যাদি মিনিয়েচার ছবির সঙ্গে জাপানি ছবির নির্যাসকে অঙ্গীভূত করে তাকে বিলিতি জলরঙের স্বচ্ছতায় মাখিয়ে চিত্রকলায় সৃষ্টি করেছেন স্বতন্ত্র শৈলী– যা একেবারেই তাঁর নিজস্ব ঘরানা। পূর্বপশ্চিমের সংমিশ্রিত এই আশ্চর্য সম্মিলনে তাঁর কাজে উদ্বোধিত হয়েছে এক নতুন শিল্পধারা– যাকে আমরা ‘বেঙ্গলস্কুল’ বলে অভিহিত করে থাকি।

অনেকে প্রশ্ন করেন, অবনীন্দ্রনাথ না-থাকলে আমাদের শিল্পের গতিপথ কোন দিকে প্রবাহিত হত? এ প্রশ্নের উত্তর হল, তিনি না থাকলে এদেশের আর্টের ধারাটি সম্ভবত হারিয়ে যেত। আমরা জানি, ব্রিটিশের শাসনকালে ভারতীয় শিল্পের প্রবহমান ধারা ক্রমে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। পশ্চিমী শিল্প-আঙ্গিকের ধারায় আমাদের দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের ওপর দৃঢ়ভাবে আরোপিত হচ্ছিল বিলিতি ছবির আদল। রবি বর্মা ছিলেন সে সময়ের একজন প্রখ্যাত শিল্পী, যিনি ভারতীয় পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে অজস্র ছবি আঁকলেও তাঁর ছবির টেকনিক ছিল সম্পূর্ণ বিলিতি। তাঁর প্রতিকৃতিধর্মী ছবিতে আলো-ছায়া, বর্ণবিন্যাস সবটুকু এসেছে বিলেত থেকে। রবি বর্মার ছবি অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়ার ফলে সবাই এগুলিকেই ভারতীয় ছবির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

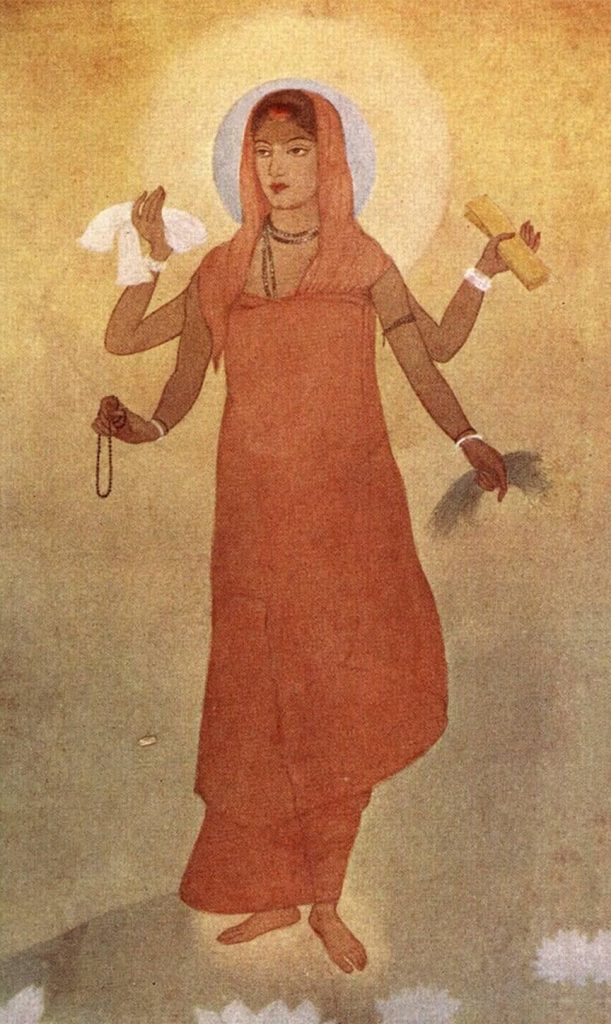

এই প্রেক্ষাপটে অবনীন্দ্রনাথ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় তথা প্রাচ্যের শিল্পশৈলী। ছবির বিষয়বৈচিত্র্য ও নতুন আবিষ্কৃত আঙ্গিকের জাদুতে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন তাঁর ছবির ভুবন। ভারতীয় শিল্পের নতুন জন্ম হল তাঁর হাতে, যাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁর যোগ্য শিষ্যের দল। অবনীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত ছবি ‘ভারতমাতা’ আঁকা হয়েছিল আজ থেকে একশো পনেরো বছর আগে। সে শুধু একটা ছবি হিসেবে নয়, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এর ভূমিকা যে কোথায়, তা আজ নতুন করে বলে দিতে হবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন উদাহরণ অল্পই আছে, যেখানে একটা ছবি সমগ্র জাতির হৃদয়কে এমন তীব্রভাবে নাড়া দিয়ে যায়! এ ব্যাপারে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকাও আমাদের স্মরণে রাখতে হয়।

কিন্তু এই মুহূর্তে পিছনে তাকিয়ে আমরা কী ভাবে দেখব সেই ছবি? আজকের আর্ট-সিনারিয়োর সামনে দাঁড়িয়ে একে কী ভাবে গ্রহন করবেন এখনকার দর্শক, শিল্পী! এ ছবিকে কি কেবল ভারতীয় শিল্প-ইতিহাসের অংশমাত্র হিসেবে দেখতে হবে? পরাধীন দেশের স্বদেশি আন্দোলনের পটভূমিকায় ভারতবাসীর হৃদয়ের কেবল একখণ্ড আবেগ হিসেবে? আজকের শিল্প-সমালোচকেরা কোন নিরিখে বিচার করতে চাইবেন এ ছবি? কেবলমাত্র রং-রেখা-আকারের নিরিখে? তবে কি ছবি থেকে সরিয়ে নিতে হবে তার সময়পটের চালচিত্র? কিন্তু এভাবে কি কোনও ছবির যথার্থ আলোচনা সম্ভব?

কারও কারও কাছে অবনীন্দ্রনাথ হয়তো গ্রহণীয় হয়ে ওঠেননি। যেমন পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পী চিত্তপ্রসাদ অবনীন্দ্রনাথের ‘ভারতমাতা’কে গ্রহণ করতে পারেননি। কঠিন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন— ‘দেশমাতৃকার যে ছবি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আঁকলেন, তা কল্পনা হিসেবে অতুলনীয় সুন্দর, কারিগরিতে নিখুঁত জীবনের প্রতীক; কিন্তু যন্ত্রসভ্যতার ক্ষেত্রে জয়ী হবার জন্যে তখনকার জনতা যে শক্তির প্রেরণা খুঁজছিল, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সন্ন্যাসিনীর ছবি থেকে সে শক্তি মেলে না—শুধু ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে শ্রদ্ধা জাগায়।‘ স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বে চল্লিশের দশকের গোড়ায় বিদ্রোহী চিত্তপ্রসাদের এই কথা আমাদের ভাবায়। তবে চিত্তপ্রসাদের চিন্তার বিপরীত দিকটিও ভেবে দেখার৷ তবে কি অবনীন্দ্রনাথ আজকের শিল্পীদের কাছে অপাংক্তেয় থেকে যাবেন? কেবল রয়ে যাবেন শিল্প-ইতিহাসের পাতায়? না, তা কখনওই নয়। তিনি কেবল বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন না, ছিলেন পথ নির্দেশক।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথের ডাকে নন্দলাল কলাভবনে যোগ দিলে প্রথমে অসম্মতি জানালেও পরে রাজি হয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। এখানে একটি ঘটনা উল্লেখ করি। কলাভবন প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরেই অবনীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে আসেন। আচার্য রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে তাঁর যথাযথ অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। সেই সভায় অবনীন্দ্রনাথ শিল্পকলা বিষয়ে এক কঠিন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সমকালীন শিল্পের অবস্থা দেখে তিনি পাঁচ বছর প্রদর্শনী বন্ধ করে দিতে বলেন। আর নন্দলাল, অসিত হালদারদের কাছে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তিনি দাবি করেন কুটিরশিল্পের জাগরণ। এছাড়াও শিশুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যোগ্য খেলনা তৈরির আহ্বান জানান সেই সভায়। বলেন ছোটবেলা থেকেই ‘শিশুদের চিত্তে শিল্পের প্রতি অনুরাগ জাগাইয়া দিতে হইবে’, অন্যথায় আমাদের শিল্পের সাধনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না।

এই অবনীন্দ্রনাথ জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ‘কুটুম কাটাম’ রচনায় মেতে উঠলেন সহজতম উপকরণ দিয়ে কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায়। আজ আমাদের চারপাশে ছড়ানো প্লাস্টিকের খেলনায় মোড়া পরিবেশে আমরা তাঁর চিন্তা আর কাজকে কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছি বা পারব? এই মাপের শিল্পীসত্ত্বাকে কি কখনও ছকে বাঁধা সংজ্ঞায় বেঁধে দেওয়া সম্ভব? অবনীন্দ্রনাথের জন্মের সার্ধশতবর্ষের প্রাক্কালে তাঁকে নতুন চোখে দেখবার সময় কি আসেনি?

বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী সুশোভন অধিকারী একইসঙ্গে শিল্প-ঐতিহাসিক এবং সংরক্ষক। একদা কলাভবনের ছাত্র হিসেবে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। পরে সেখানেই তত্ত্বাবধায়ক পদে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘকাল। বর্তমানের রবীন্দ্র-গবেষকদের মধ্যে তাঁর নাম অগ্রগণ্য। রবীন্দ্র চিত্রকলা নিয়ে রয়েছে বিশেষ অধ্যয়ন ও চর্চা। মাস্টারমশাই নন্দলাল নামে তাঁর লেখা বই পাঠকমহলে বহুল সমাদর পেয়েছে।

One Response

Darun lekha. Samriddha holam…