“শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশানে করেছি হৃদি, শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবে বলে নিরবধি… মাগো…”

এ গান ‘অ্যানা’কে আমি শোনাতে চেয়েছি বারবার। কিন্তু পারিনি। কারণ, ট্রানস্লেশনের অক্ষমতা। একে তো শাক্ত পদাবলীর শক্ত ব্যাখ্যা, তার ওপর অলঙ্কারের ভাব। “আর কোনও সাধ নাই মা চিতে। সদাই আগুন জ্বলছে চিতে। চিতাভস্ম চারিদিকে, রেখেছি মা আসিস যদি…”

যমের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে বসে ওইসব যমকের নিহিতার্থ বোঝানো আমার কর্ম নয়। অ্যানা নামে ওই ডাচ মহিলা যত নাচই শিখে থাকুন, শ্মশানের নাচ জানা অসম্ভব। নিজের বাড়িটাকে শ্মশান বানিয়েছেন বটে, সে তো ব্যবসার জন্যে।

সত্যি বলতে কি, পরিবেশটা অসহ্য লেগেছিল। আমরা ক’জন মহিলা একটা ঘরোয়া মিটিঙের সূত্রে যে মস্ত বাড়িটার দোতলার ঘরে লাঞ্চ খেতে বসেছি, তার নীচের তলাতেই আরও কয়েকজন অন্ন-জল ত্যাগ করে পড়ে আছেন। একেবারে পার্মানেন্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক। শরবৎ খেতেও উঠে বসছেন না।

আসলে, নীচের তলায় ফিউনার্যাল হোম (Funeral home)। শ্মশান না হোক, তার আগের স্টেশন। সেখানে ঘরে ঘরে তাঁরা বাক্সবন্দি হয়ে আছেন। (Haunted house)

ভেবেছিলাম অ্যানা ভ্যান্ডারমের বাড়িটা হয়তো আমাদের শহরের অন্য কোনও দিকে হবে। ঠিকানা মিলিয়ে পৌঁছে তো চক্ষুস্থির! ‘ভ্যান্ডারমে কলোনিয়াল ফিউনার্যাল হোম’ই ওঁদের দোকান কাম মওকান। ছোটখাটো ‘হোয়াইট হাউস’-এর মতো বাড়িটার পুরো একতলাটাই ফিউনার্যাল পার্লার। ভেতরে একদিকে ‘এমবামিং রুম’। মৃতদেহ পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করার পরে তার চোখের পাতা, ঠোঁট— সব সূক্ষ্ম সেলাই করে বন্ধ করে দেয়। এরপর জামাকাপড় পরানো, মেক-আপ। একদিন-দেড়দিন মতো দামি কাঠের কফিনে, স্যাটিনের বিছানায় মৃতদেহ সাজানো থাকে। লোকেদের দেখার জন্যে সকাল, সন্ধে মিলিয়ে ঘণ্টাচারেক ‘ভিউইং’-এর সময়। বাকি সময় কফিন শুদ্ধু খুব ঠান্ডা চেম্বারে রাখে। কবর দেওয়া বা দাহ করার দিন সকালে ওখানেই ফিউনার্যাল সার্ভিস হয়। তারপর কবরখানা বা ক্রিমেটোরিয়ামে শেষ যাত্রা।

অনেকদিন আগে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের ‘ভিউইং’-এ এই বাড়িটার একতলায় এসেছিলাম। তারপর এই ওপরতলায় লাঞ্চ খেতে আসা। আমার মতো আরও কেউ কেউ হয়তো এই পরিবেশে স্বস্তিবোধ করছিল না। হিলডা নামে এক মহিলা তো অ্যানাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন—“এই বাড়িটা কি প্রথম থেকেই ফিউনার্যাল হোম ছিল? নাকি, তোমরা এরকম প্ল্যান করে তৈরি করিয়েছ?”

অ্যানা বললেন—“আগে শুধু ফিউনার্যাল হোমই ছিল। আমরা মুভ করে আসার আগে ওপরের দুটো ফ্লোর এক্সপ্যান্ড করিয়ে নিয়েছিলাম।”

— “নীচে গেলে একটু ডিপ্রেসিং লাগে না?”

— “তুমি ডিপ্রেসিং বলছ? অনেকে জিজ্ঞেস করে কোনও আনক্যানি ফিলিং হয় কি না। আমরা কিন্তু কিছু বুঝি না। তাছাড়া দেখলেই তো আমাদের এন্ট্রান্স অন্যদিকে। ‘বিজনেস ফ্লোর’ বলে কাজের সময় ছাড়া তো ওখানে যাইও না।”

হিলডা বুঝলেন ভূত অবধি এগোনো যাবে না। আমি তাও অ্যানাকে জিজ্ঞেস করলাম— “আপনার ছেলেরা ছোটবেলায় ভয়টয় পেত না?”

— “ওরা বড় হওয়ার পরে এখানে এসেছি। তখন ওরা দুজনেই অ্যাপার্টমেন্টে চলে গিয়েছিল। আসলে বাড়ি আর বিজনেস প্লেস এক জায়গায় হলে একটু সুবিধা হয়। আমার হাসব্যান্ডের বয়স হয়েছে। চোখের প্রবলেম। রাতে গাড়ি চালাতে চায় না। আর, এ তো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স বিজনেস।”

অনেকদিন আগে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের ‘ভিউইং’-এ এই বাড়িটার একতলায় এসেছিলাম। তারপর এই ওপরতলায় লাঞ্চ খেতে আসা। আমার মতো আরও কেউ কেউ হয়তো এই পরিবেশে স্বস্তিবোধ করছিল না।

সত্যি কথাই। জন্ম, মৃত্যু তো আর সময় বুঝে হয় না। রাতবিরেতে হাসপাতাল থেকে খবর এলেই বডি আনার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, সাজিয়ে-গুজিয়ে ভিউইং-এর ব্যবস্থা। সবই ফিউনার্যাল পার্লারের কাজ। মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, খরচপত্রের হিসেব ধরিয়ে, আগাম পেমেন্ট নেওয়া— বুড়ো মালিক যদি রাতে চোখে কম দ্যাখেন, তবে তো খুব মুশকিল। সে জন্যেই বোঝহয় এ বাড়িতে উঠে এসেছেন। মাঝরাতে গাড়ি চালিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করে নিজে অপমৃত্যুর ভূত হওয়ার চেয়ে অচেনা ভূতেদের সঙ্গেই আপস করে নিয়েছেন। বাড়ির একতলায় তাদের ফুলশয্যার ব্যবস্থা করে দিয়ে আড়ালে চলে যান। দোতলায় গিয়ে শুয়ে পড়েন। বুড়োবুড়ির মাথায় একটাই কনসেপ্ট— ‘ওরা থাকে ওধারে’। ভয় ব্যাপারটাই তো আপেক্ষিক। (Haunted house)

আমেরিকায় বহু কবরখানার জমিতেও বাড়ি উঠেছে। ‘ভূতপূর্ব’দের জমিজমা শহর কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে কিনে নেওয়ার পর বিল্ডাররা নতুন ডেভেলপমেন্ট তৈরি করেছে। কিন্তু শুধু ব্যবসায়ীরা নয়, কিন্তু আগ্রহী লোকও আছেন। হ্যারি ওয়াটসন নামে একজন ইতিহাসের অধ্যাপক এই সুযোগে তাঁর আজীবনের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তাঁর ধারণা, তিনি ভূত নয়, ইতিহাস কিনেছেন। ওয়াটসনের বাড়ির সামনের জমিতে বহু পুরনো একটি কবর আছে। জন টাইলার নামে এক দেশপ্রেমিক সাহেবের কবর। তিনি ১৮২৬ সালে মারা গিয়েছিলেন। নর্থ ক্যারলাইনার ওই শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকাকালীন শিক্ষাক্ষেত্রে এবং জনসেবামূলক কাজকর্মে জন টাইলারের অনেক অবদান ছিল। এই কারণে এখনও পর্যন্ত ওই কাউন্ট্রির কমিশনাররা তাঁর কবর সরাতে দেননি। ইতিহাসের অধ্যাপক ওয়াটসনকে কবরশুদ্ধু জমি গছাতে গিয়ে বিল্ডার অবশ্য দশ হাজার ডলার কম নিয়েছিল। ওই পাড়ার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় এই বাড়ি কিন্তু বেশ কম দামেই পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা দারুণ জিতেছেন। কারণ, কবরের আভিজাত্য ছাড়াও বাগানে প্রচুর বড় বড় গাছ আছে। দুই ছেলেমেয়ে, কুকুর আর গিন্নিকে নিয়ে সব কিছুই উপভোগ করছেন। অধ্যাপনা করে এত বড় বাড়ি কেনার সাধ্যই ছিল না। নেহাৎ, ভূতের ভয়ে বাকি ক্রেতারা পালিয়েছে বলেই ওইরকম বনেদি পাড়ায় তাঁর পক্ষে নতুন বাড়ি কেনা সম্ভব হল। তবে মিস্ত্রি-মজুররা বেশ বেগড়বাঁই করেছিল। বিল্ডার বলা সত্ত্বেও দু-তিনজন কবরের ঠার মাড়ায়নি। বাড়ি তৈরি করবে কি, জমিতেই পা দেয়নি। (Haunted house) যাই হোক, ভাত ছড়িয়ে কাক পাওয়ার পর নতুন বাড়িও উঠেছে।

ইতিহাসের অধ্যাপক ওয়াটসনকে কবরশুদ্ধু জমি গছাতে গিয়ে বিল্ডার অবশ্য দশ হাজার ডলার কম নিয়েছিল। ওই পাড়ার অন্যান্য বাড়ির তুলনায় এই বাড়ি কিন্তু বেশ কম দামেই পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর ধারণা দারুণ জিতেছেন। কারণ, কবরের আভিজাত্য ছাড়াও বাগানে প্রচুর বড় বড় গাছ আছে। দুই ছেলেমেয়ে, কুকুর আর গিন্নিকে নিয়ে সব কিছুই উপভোগ করছেন।

হ্যারি ওয়াটসন মহা খুশি বটে, কিন্তু পাড়ার লোকজন সকলেই তো আর সমান সাহসী নয়। বাড়িটা দেখলেই তাদের কারও কারও গা ছমছম করে। কিংবদন্তি আছে, জন টাইলারকে নাকি দাঁড়ানো অবস্থায় কবর দেওয়া হয়েছিল, যাতে তিনি চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখতে পারেন। ওই অঞ্চল পাহারা দিতে পারেন। এসব শুনেও কিছু লোক ভয় পেয়েছে। ওয়াটসনের পাশের বাড়ির ভদ্রলোক বলেছেন— “একদিন মাঝরাতে খুব ঝড় হল। তুমুল বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ আমাদের গ্যারাজের দরজায় কী ধাক্কাধাক্কির আওয়াজ! তখন ওয়াটসনরা ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিল। ওদের বাড়ি তো বন্ধ। কে ধাক্কা মারবে? মনে হয় ঝড়-বৃষ্টিতে ভিজতে রাজি নয় বলে, কবর থেকে ভূতটাই পালিয়ে এসেছিল। আমরা দরজা খুলিনি।

আমেরিকায় ক্রমশ বাড়িঘরের চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে, ডেভেলপার কোম্পানিরা শহর ছাড়িয়ে বহু দূরে দূরেও বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, কমপ্লেক্স, শপিং সেন্টার, অফিস বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরি করে নতুন নতুন এলাকা বাড়িয়ে চলেছেন। আমাদের নিউজার্সিতেও গত কয়েক দশকে কত চাষের জমি, ভুট্টাক্ষেতে নতুন নতুন বাড়িঘর তৈরি হয়ে শহরতলির সীমানা বাড়িয়ে দিল। তবে এদেশে প্রতি রাজ্যেই পুরনো চাষের জমি বিক্রি হতে পারে। যেসব জমিতে আর চাষআবাদ হয় না, রিয়েল এস্টেট কোম্পানিরা সেই জমি কিনে বাড়িঘর তৈরি করছে। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে ওই জমির নীচে দেড়শো-দুশো বছরের কবরখানা রয়েছে। বহু বছর কেউ জানতেও পারেনি। ১৮০০ শতক পর্যন্ত এ দেশের অধিকাংশ শহরেই কোনও নির্দিষ্ট গোরস্থান ছিল না। গির্জার জমিতে কবর দেওয়া হত। বহু পরিবার নিজেদের জমিজমার মধ্যেই পারিবারিক গোরস্থানের জন্য জায়গা বেছে নিতেন। সেখানে বংশ-পরম্পরায় মৃতদেহ কবর দেওয়া হত। যেহেতু অধিকাংশ কবরের ওপরেই নামধাম লেখা বড় বড় ফলক কিংবা উঁচু স্তম্ভের ওপর ক্রুশ বসানো থাকত না, ওপর থেকে সমান জমি দেখে ক্রমশ আর বোঝাও যেত না, মাটির নীচে কি আছে।

হাউসিং ডেভেলপাররা কোম্পানি থেকে সেগুলো পরিত্যক্ত চাষের জমি ভেবে কিনে নিচ্ছে। শহরের সাব-ডিভিশন অফিস থেকেও তেমন তথ্য দিতে পারছে না। শেষে ভূতল রহস্য ভেদ করছে মিস্ত্রি, মজুররা। তারাই কবরখানার হদিশ দিচ্ছে।

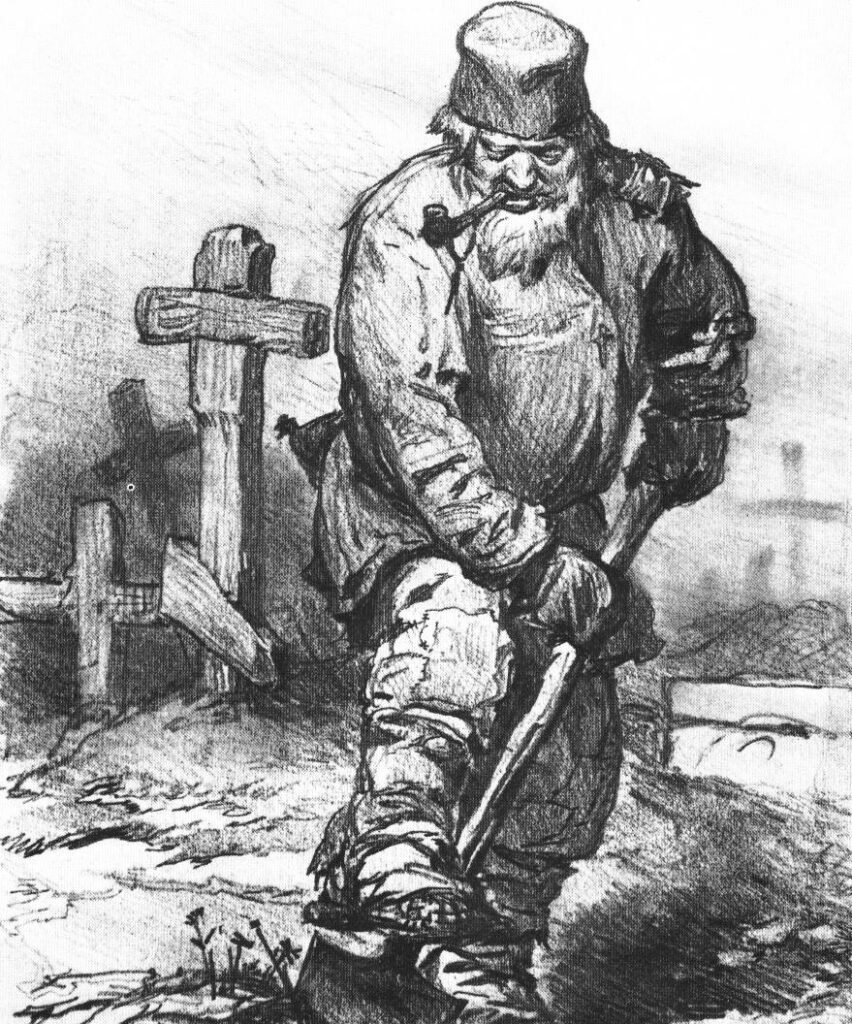

যাই হোক, যত্রতত্র জমি কিনে বাড়ির ব্যবসা করতে গিয়ে বিল্ডাররা কবরে গিয়ে ঠেকছেন। আর কবর মানে তো কেবল একটি নয়, অন্তত ডজনখানেক পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য গ্রেভ ডিগার অর্থাৎ খনন বিশারদকে ডাকতে হচ্ছে। তাদের এটাই পেশা। তারা ল্যান্ড ডেভেলপারের খরচে কবর উদ্ধার করে নিয়ে অন্য জায়গায় বসিয়ে দেয়। সে জায়গা অবশ্য পৌর প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। গ্রেভ ডিগাররা এখন মহাখুশি। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হওয়াতে জমি-বাড়ি তৈরি আর বিক্রির হার খুব বেড়ে গেছে। সমাধি খনন বিশারদরা বছরে শ’পাঁচেক কবর উদ্ধারের কাজ পাচ্ছেন। ‘ওল্ড গ্রেভ ডিগিং’ ব্যবসা ক্রমশ ‘গোল্ড ডিগিং’ ব্যবসা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শুধু তো কবর আবিষ্কার নয়, কতরকম অভিজ্ঞতাও হচ্ছে।

নিয়ম হচ্ছে সম্ভাব্য ক্রেতাদের মিথ্যে কথা বলে জমি-বাড়ি গছিয়ে দেওয়া চলবে না। এই আইনের নাম— ‘ডিসক্লোজার ল’। প্রত্যেক রিয়েল এস্টেট এজেন্ট তাঁর সম্ভাব্য ক্রেতাকে জানাবেন যে, জমির ছ’ফুট নীচে কী আছে। জমির ম্যাপ দেখিয়ে কোথায় কোথায় কবর উদ্ধার করা হয়েছে, সব হেঁটে হেঁটে দেখিয়ে দিতে হবে। ‘পোল্টারগাইস্ট’ নামে হলিউডের যে ছবিটা হয়েছিল, অনেকেই নিশ্চয়ই দেখেছিলেন। সেখানে ভূতের তাণ্ডব মনে পড়ছে? একটা পাজি এজেন্ট কবরখানার ওপর বাড়ি তুলে বিক্রি করে দিল। নামকা ওয়াস্তে শুধু কবরের ওপরের ফলকগুলো ভেঙে দিয়েছিল। এদিকে ছ’ফুট নীচে ভূতেরা ইনট্যাক্ট। তারপর তো একেবারে বিভীষিকার রাজ্য। ছবিটা দেখতে গিয়ে কত লোক ভয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিল। তাই রিয়েলটররা এখন আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। হানাবাড়ি হোক, কবরখানা লোপাট করা জমি-বাড়ি হোক, তাকে ঝেড়ে কাশতেই হবে। বেশিরভাগ লোককেই ‘দোষ পাওয়া’ জমি-বাড়িতে ঢোকানো যায় না। ওই ইতিহাসের মাস্টারের মতো সমাধিপ্রীতি আর কার থাকে? গোরস্থানের গণ্ডগোলে অনেকেই যেতে চায় না।

এমনিতে গ্রেভ ডিগারদের কাজ হল কবরখানায় চাকরি করা। তারা স্থানীয় কবরখানায় বাঁধা মাইনের কাজ করে। কিন্তু যারা কবর আবিষ্কার, উৎখাত আর নির্দিষ্ট সেমেটরিতে ওই কফিন সমাধিস্থ করার কন্ট্রাক্ট নেয়, তাদের রোজগার অনেক। শুধু একটি মৃতদেহ তুলে আনার জন্যই দেড়-দু’হাজার ডলার নেয়। তবে অনেকগুলো কফিন হলে ডিসকাউন্ট দেয়। তখন দেহপিছু হাজারখানেক ডলার মতো। ওই খুচরো আর পাইকারির তফাৎ আর কি?

সাধারণত এগুলি বহু পুরনো কবর। অন্তত একশো-দেড়শো বছর আগেকার। তখন কফিনের মধ্যে শরীর বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। দাঁত, কাঁধ আর হাতের সংযোগস্থলের হাড়, কোমরের পেছনদিকে নীচের অংশের হাড় আর উরুর হাড়— দেহের এই অংশগুলি সব শেষে বিনষ্ট হয়। ওইসব টুকরো টুকরো হাড় দিয়েই মৃতদেহ স্থানান্তরের কাজ হয়। এদের কর্মপদ্ধতি খুব পেশাদারি। প্রথম কাজ হচ্ছে কবর খোঁজা। সেজন্যে বেজায় এক লম্বা লাঠি নিয়ে মাটির নীচে চালিয়ে চালিয়ে দেখতে হয় শক্ত পাথরে ঠেকছে কিনা। যদি নিরেট পাথরে ঠেকে, বুঝতে হবে ওখানে কবর থাকার সম্ভাবনা কম। কিন্তু লাঠি যদি ক্রমশ নরম মাটিতে নেমে যেতে থাকে, তাহলে কবর থাকতেও পারে। এরপর ট্র্যাক্টর চালিয়ে কবর খুঁজে বার করা। শাবল দিয়ে হাড়গোড় উদ্ধার করে ছোট একটি পাইন কাঠের বাক্সে ভরে নেওয়া। দু’ফুট লম্বা, ষোল ইঞ্চি চওড়া আর এক ফুট উঁচু বাক্সগুলো মৃতদেহের ‘অবশিষ্ট’ নিয়ে নতুন গোরস্থানে চলে যায়। তখন আর সাড়ে তিন হাত জমি লাগে না।

লোকে কতরকম ব্যবসা করে। এক বাঙালি ট্যুরিস্ট ভিসায় ক্যালিফোর্নিয়া এসেছিল। দেশে ফিরতে আর মন চায় না। পড়াশোনার তেমন ডিগ্রি, ডিপ্লোমাও নেই। স্যানফ্রান্সিসকোয় এক ‘টুম্ব্ স্টোল’-এর দোকানে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। দোকানের কালো মালিক তাকে স্পনসর করবে, ভিসার ব্যবস্থা করে দেবে—এই আশায় সে কবরখানায় পাথরের ফলক ঘাড়ে করে নিয়ে যেত। চটপট গ্রিনকার্ড পাওয়ার জন্যে মালিকের মেয়েকে কাচ্চাবাচ্চা সমেত বিয়েও করে ফেলল। ইমিগ্রেশন পাওয়ার পরে সেই ‘সমাধি ফলকওয়ালা’র মেয়ের প্রেমের সমাধি হয়ে গেছে। সেই ‘কৃষ্ণকলি’কে ‘চলি’ বলে বাঙালি হিউস্টন পালিয়েছে। পরে সেখানে তার নতুন বউ, ভরা সংসার।

ভূত বাংলো থেকে সমাধিফলক —এই নিশুতি রাতে আর বেশি খননকার্যের দরকার নেই। লেখার শুরুতে ভূত ভূত বলে ডাকাটাও উচিৎ হয়নি। ক্ষম মোরে প্রেতেশ্বরঃ।

দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।