(Biharilal Chakraborty)

আহিরীটোলার সেই ছোকরাকে আজ আর কেউ তাঁর নিজের জন্য মনে রাখে না। রবীন্দ্রনাথকে তিনি দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন, কাদম্বরী দেবী তাঁর কবিতায় এতটাই মজে ছিলেন যে নিজের হাতে তাঁকে আসন বুনে দিয়েছিলেন— এই সব কারণেই বাংলা সাহিত্যের কালেজগুলিতে এখনও কিছু কিছু স্মরণ পান বেহারীলাল চক্রবর্তী। আর যে আপামর বাঙালি আজও নিমতলা অঞ্চলে, তাঁর নামাঙ্কিত স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে যান তাঁদের শতকরা একজনও বেহারীলালের লেখা একলাইন কবিতাও পড়েছেন কী না সন্দেহ। (Biharilal Chakraborty)

নামটা বেহারীলাল লিখছি বলে সংশয়ের কারণ নেই, বিহারীলাল চক্রবর্তীর কথাই বলছি। নিজের নাম বেহারীলালই সই করতেন তিনি। এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই তাঁর জন্ম আর মৃত্যুদিন। ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ (২২ মে ১৮৩৫) জন্ম, আর ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ (২৫ মে ১৮৯৪) মৃত্যু। ষাট বছরও বাঁচেননি তিনি। (Biharilal Chakraborty)

আরও পড়ুন: গামানুষের গল্প আর অন্য রাজশেখর

তাতে কী? জীবন তো লম্বা নয়, বড় হওয়া উচিত। দাপটের সঙ্গে, আনন্দে বেঁচেছিলেন বেহারীলাল। দাপট শব্দটা ইচ্ছে করেই লিখলাম। বাংলা গীতিকবিতার সেই একেবারে আদিযুগের কবিদের কেমন যেন ললিত লবঙ্গলতা ভেবে নেওয়ার একটা অভ্যাস আছে গড় বাঙালির। বেহারীলাল কিন্তু মোটেই তা ছিলেন না। বরং বেশ একটু দাঙ্গাবাজ গোছের ছিলেন। বিশ্বাস না হয় তাঁর ছোট্টবেলার বন্ধু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের কাছেই শুনুন…

“বিহারী বাল্যকালে একটু দাঙ্গাবাজ গোছ ছিলেন। আহিরীটোলার নিকটে তাঁহার বাটী, এবং আহিরীটোলার ছোকরারা দাঙ্গাবাজির জন্য কতকটা প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, কোনও এক বালক বাল্যকালোচিত বিবাদকলহপ্রসঙ্গে, লাঠির মধ্যে গোপন করা থাকে যে গুপ্তি তদ্বারা তাঁহার মস্তকে এরূপ আঘাত করিয়াছিল যে, রক্তে তাঁহার মুখ ভাসিয়া গিয়াছিল। সন্নিকটে একজন পাহারাওয়ালা ছিল, সে রক্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘বাবু কি হইয়াছে? কে আপনাকে মারিয়াছে?’ বিহারী, পুলিসে জানানো কাপুরুষতার কার্য্য বিবেচনা করিয়া কহিল, ‘কেহ আমাকে মারে নাই, চৌকাটে মাথায় চোট লাগিয়াছে।’ আঘাতকর্তা বালক তখনও পালায় নাই, নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, এবং বিহারীর কথা শুনিতে পাইল। বিহারী পুলিসে জানাইতেছে না দেখিয়া তাহার হৃদয়ে একটা উৎকট ভয় জন্মিল; সে ভাবিল, বিহারী নিজেই তাহাকে খুন করিবে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া পুলিসের কাছে গোপন করিয়াছে। এই ভয়ে সে এতদূর অভিভূত হইল যে, সেই দিনই হউক বা তাহার পরদিনই হউক, নিজে আসিয়া বিহারীর পায়ে ধরিয়া দাঙ্গা মিটাইয়া ফেলিল।” (পুরাতন প্রসঙ্গ) (Biharilal Chakraborty)

সাঁতার কাটতেন দেড়েকষে। পনেরো বছর বয়সেই ঠাকুরমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন। সেই প্রথম সমুদ্র দেখা।

ছোটবেলা থেকেই হয়তো একটু বেশিই আদর পেয়েছিলেন বেহারী। চার বছর বয়সে মা চলে গেলেন। মা-হারা ছেলেটিকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরলেন বাবা দীননাথ আর বেহারীর পিতামহী। আদর-যত্নে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়েছিল তাঁর। সাঁতার কাটতেন দেড়েকষে। পনেরো বছর বয়সেই ঠাকুরমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে পুরী গিয়েছিলেন। সেই প্রথম সমুদ্র দেখা। সেই স্মৃতি পরে ফিরে আসবে ‘নিসর্গ-সন্দর্শন’ কাব্যের ‘সমুদ্র-দর্শন’ কবিতায়। (Biharilal Chakraborty)

সে কবিতা কালের বিচারে টেকেনি। তার স্থান আজ কেবল সাহিত্যের ইতিহাসে। কিন্তু একদিন বেহারীলালের ওই ‘নিসর্গ-সন্দর্শন’, সারদামঙ্গল কিংবা সাধের আসন বাংলা সাহিত্যে নতুন ভোরের হাওয়া নিয়ে এসেছিল। বিহারীলালের পূর্বপুরুষেরা থাকতেন হুগলি-অঞ্চলে। ইংরেজের শাসন যখন ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তখনই তাঁরা উত্তর কলকাতায় চলে আসেন। ভারতচন্দ্রের পরে প্রাচীন কাব্যধারা তখন লুপ্ত হতে বসেছে অথচ আধুনিক কাব্যধারা তেমন দানা বাঁধেনি। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা কবিতা যখন নতুন পথে বাঁক নিল, মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ’-এ, তখন বেহারীলাল মোটামুটি তিরিশের কোঠায়। কিন্তু সেই তিরিশের ছোকরা আর বছর দশেক পরে ১৮৭০-এ যখন ক্লাসিক মহাকাব্যের রমরমার মধ্যেও রোম্যান্টিক গীতিকবিতা নিয়ে আসবেন তখন তা ছেয়ে ফেলবে কবি-কাহিনীর রবীন্দ্রনাথকেও। (Biharilal Chakraborty)

আরও পড়ুন: সন্জীদা খাতুন (১৯৩৩-২০২৫): সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে

সেই ছেয়ে ফেলা কতটা তার বহুচর্চিত পরিচয় বেহারীলালকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে, তাঁর মতো কবিতা লেখার সাধনায়। এমনকী সতেরো বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথ যখন সাগর পেরিয়ে বিলেত যাবেন তখন ভারতী পত্রিকায় ভ ছদ্মনামে যে ‘সামুদ্রিক জীব/(প্রথম প্রস্তাব) কীটাণু’ প্রবন্ধ লিখবেন সেখানেও শুরুতেই নিসর্গ-সন্দর্শন কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ ‘সমুদ্র-দর্শন’ থেকে আটটি স্তবক উদ্ধৃত করবেন। (Biharilal Chakraborty)

বাংলা সাহিত্যে যে বেহারীলালের এমন প্রভাব, তিনি নিজে কিন্তু কবিতা লেখাতেই মশগুল ছিলেন, তার প্রকাশ এবং কবি-খ্যাতি নিয়ে মোটেই চিন্তিত ছিলেন না। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরে ‘চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং সমীরণ’ পত্রিকা লিখছে, “সাধারণ্যে কবিতা-প্রচারে তাঁহার বড় একটা লালসা ছিল না। অনেক অপ্রকাশিত কবিতা যদিচ কবির প্রকাশ করিবার ছিল; তথাপি কবি প্রাণান্তে হ-জ-ব-র-ল করিয়া তাহা সাধারণ্যে প্রচার করিতেন না। (Biharilal Chakraborty)

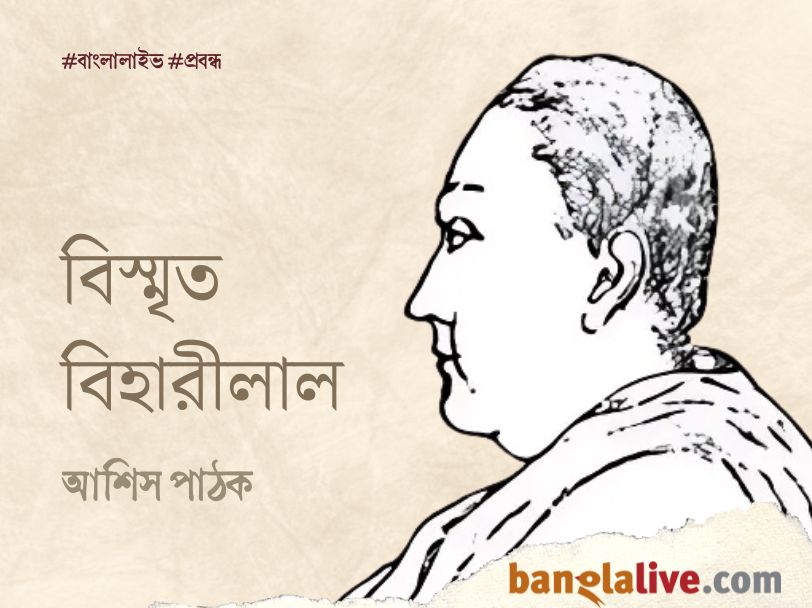

সকল খ্যাতি তুচ্ছ করে নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকার এই পরিচয়টাই বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর খুঁজছিলেন, বেহারীলালের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে।

কবি স্পষ্ট বলিতেন— কবির কবিতার প্রাণ অনেক সময় থাকে না, সব সময় আসেও না; সুতরাং যে প্রাণে লেখা হইয়াছে, সেই প্রাণে আর একবার না দেখিয়া কিছু প্রচার করা কবির কর্তব্য নয়। এক সময় কোন লেখক কোন বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকার জন্য স্বর্গীয় কবির নিকট তাঁহার অপ্রকাশিত কবিতাবলীর একটি মাত্র কবিতা চাহিয়াছিল, কিন্তু কবি তাহা প্রদান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, লেখককে কবি পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। বারংবার কবি এ জন্য লেখক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া শেষে স্পষ্ট বলেন— তুমি আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র বটে, কিন্তু আমার কবিতা তোমার অপেক্ষা-সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহের; এমন অন্যায় অনুরোধ আমাকে আর করিও না।” (Biharilal Chakraborty)

সকল খ্যাতি তুচ্ছ করে নিজের মধ্যে নিজে ডুবে থাকার এই পরিচয়টাই বোধহয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর খুঁজছিলেন, বেহারীলালের প্রতিকৃতি আঁকতে গিয়ে। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে পেন্সিলে আঁকা সে-ই বেহারীলালের একমাত্র ছবি। মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন বেহারীলাল, যেন তাঁর কবিতার পাঠকের দিকে তাকাচ্ছেনই না। রসময় লাহা তাঁকে “ঋষি কবি” আখ্যা দিয়ে যেমন লিখেছিলেন তাঁকে দেখার স্মৃতি, “বিহারীলালের আকৃতিও তাঁহার স্বভাবানুযায়ী ছিল; দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, উন্নত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ— পথে যখন চলিতেন, কাহারও উপর দৃকপাত করিতেন না— অথচ বেশভূষার কোনও পারিপাট্য ছিল না— থানফাড়া কাপড়, মোটা চাদর, হাতকাটা বেনিয়ন, চটিজুতা ও হাতে একগাছি মোটা লাঠি। কোনও দিকে তাঁহার বিলাসিতা ছিল না।” বাংলা কবিতা বেহারীলালের মৃত্যুর পরে এই একশো তিরিশ বছরে রূপ বদলেছে অনেক, হ-জ-ব-র-ল খ্যাতি-প্রত্যাশী কবিকুলও। (Biharilal Chakraborty)

আশিস পাঠক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনা ও বিপণন আধিকারিক।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভাগের নানা প্রকল্পে, নানা পুরস্কারের বিচারক হিসেবে। সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁর আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থবিদ্যায়।

One Response

You are my inspiration , I have few blogs and very sporadically run out from to post .