১৯৫০এর দশকে বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে শুরু হয় অদ্ভুত এক ধরনের ভাঙাগড়া। সদ্য স্বাধীনতা এসেছে। পাশাপাশি দেশভাগ বদলে দিয়েছে অনেককিছু। রাজনৈতিক ভাবনায় তো বটেই, এর প্রভাব পড়েছিল শিল্প-সংস্কৃতিতেও। এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক চিন্তাধারারও বাঁকবদল ঘটছে এবং সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হচ্ছে তার চর্চার গতিপথ। এরই অংশ হিসাবে প্রভাব পড়ল বাংলা গানেও। ফলে, ১৯৩০এর দশকে জন্ম নেওয়া আধুনিক বাংলা গান ও ছায়াছবির গানের নির্মাণ-ধরনেও এল পরিবর্তন এবং এই ৫০এর দশকে পৌঁছেই বলা যায় আধুনিক বাংলা গান তরতাজা যৌবনে উপনীত হল। একঝাঁক সংগীতব্যক্তিত্ব তখন তাঁদের সুরপ্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছেন। আর এই সময়েই গীতিকার এবং সুরকার হিসেবে উত্থান ঘটছে যথাক্রমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও নচিকেতা ঘোষের(Gauriprasanna Majumder and Nachiketa Ghosh)। শুরু থেকেই এঁরা নিজেদের জাত চেনালেন। লেখায় ও সুরে নিয়ে এলেন এক নতুন ধারা। পরবর্তী কয়েক দশক ধরে, এঁদের মিলিত সৃষ্টিতে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে জন্ম নিল একের পর এক চিত্তজয়ী জনপ্রিয় বেসিক(নন-ফিল্ম) ও ছায়াছবির গান, যার অধিকাংশই আজও জীবন্ত।

জন্মশতবর্ষে এক ফুটবল কিংবদন্তি : অভীক চট্টোপাধ্যায়

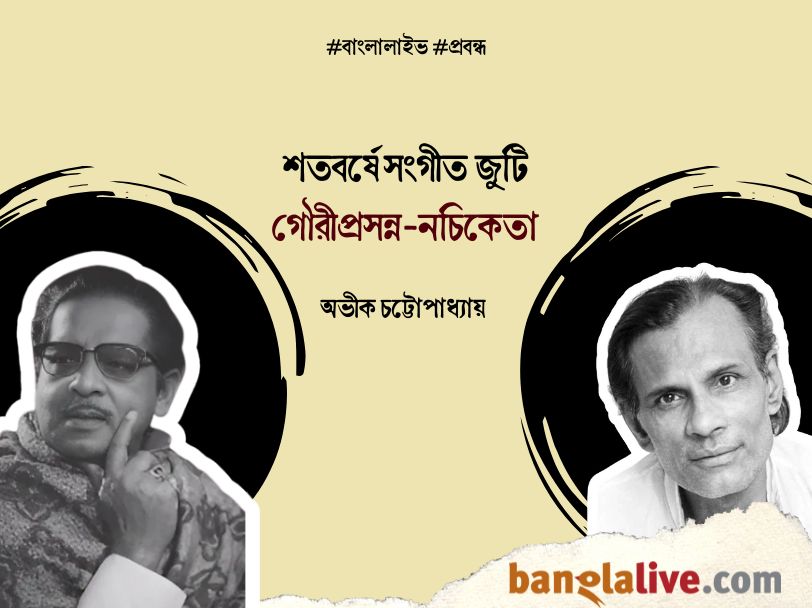

গৌরীপ্রসন্ন ও নচিকেতার সংযোগে অন্য সুরকার ও গীতিকার নির্মিত বহু জনপ্রিয় গান থাকলেও, দুজনের মিলিতভাবে তৈরি গানের সংখ্যা তুলনায় বেশি। এই জুটি এক আলাদা স্থান অধিকার করে আছে আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়ায়। প্রসঙ্গত, আধুনিক বাংলা গানের দুনিয়ায় দীর্ঘদিন কাজ করে চলা রচয়িতা-সুরকার জুটি হিসেবে অজয় ভট্টাচার্য-হিমাংশু দত্ত, সুবোধ পুরকায়স্থ-হিমাংশু দত্ত ও প্রণব রায়-কমল দাশগুপ্ত-র পরম্পরার পথ ধরেই আসেন গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার-নচিকেতা ঘোষ। আর এঁরাই বোধহয় এই ধরনের জুটি হিসেবে শেষতম দুই সংগীত-ব্যক্তিত্ব। এর পরে সেইভাবে দীর্ঘসময় ধরে গীতিকার-সুরকারের মেলবন্ধন আর চোখে পড়েনি। যাই হোক, দুজনেরই বয়স ছিল প্রায় সমান। গৌরীপ্রসন্নর জন্ম ৫ ডিসেম্বর (১৯২৪) ও নচিকেতার ২৮ জানুয়ারি (১৯২৫)। সেদিক থেকে প্রথমজন একমাস আগে ও দ্বিতীয় জন এই মাসেই পূর্ণ করেছেন তাঁদের জন্মের একশো বছর। এবার গানের কথা।

আধুনিক গানের দুনিয়ায় নচিকেতা ঘোষের মতো অননুমেয়(Unpredictable) সংগীত পরিচালক খুব কমই এসেছেন। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বসূরি হিসেবে সুরসাগর হিমাংশু দত্ত ও অনুপম ঘটকের মতো দুই কিংবদন্তি সুরকারের নাম করা যেতে পারে। তবে, এঁদের তুলনায় নচিকেতা ঘোষের কাজের সংখ্যা অনেকটাই বেশি এবং অবশ্যই এক নিজস্বতায় ভরা, যা তাঁকে আলাদাভাবে চেনায়। নচিকেতা সুরারোপিত একাধিক গানকে পাশাপাশি রাখলে, বিস্মিত হতে হয় তার চলনবৈশিষ্ট্যের অভাবনীয় বৈচিত্র্য দেখে! গানগুলি যে একই সুরনির্মাতার সৃষ্টি, তা যেন বিশ্বাসই হয় না! আর দেখা যাচ্ছে নচিকেতা-সুরের অধিকাংশ গানের রচয়িতার দায়িত্বে রয়েছেন তাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।

‘বন্ধু'(১৯৫৮) ছবিতে খোলা আকাশের নিচে উত্তমকুমার ছবি আঁকছেন। বাতাসে গাছের পাতার মৃদুমন্দ আন্দোলনের মতোই তাঁর হাতের তুলিও নানা গতিপথে চলাচল করে রঙ ছড়াচ্ছে ক্যানভাসে।

১৯৫৩ সালে ‘বৌদির বোন’ ছবিতে সম্ভবত প্রথমবার গৌরীপ্রসন্ন-নচিকেতা(Gauriprasanna Majumder and Nachiketa Ghosh) সংযোগ ঘটে। এর পর ফিল্ম, নন-ফিল্ম সব ক্ষেত্রেই ছুটেছে দুজনের মিলিত সৃষ্টির সংগীত-রথ। ‘অসমাপ্ত'(১৯৫৬) ছবিতে গৌরীপ্রসন্ন লোকভাষায় লিখলেন, “কান্দো কেনে মন রে/ আনধার্ আলোর এই তো খেলা/ এই তো জীবন রে…”। নচিকেতার সুরে ফুটে উঠল প্রাণমন উদাস করা লোকসুর এবং তা একেবারে আদর্শ ভঙ্গির গায়কীতে আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। সম্ভবত এই গান থেকেই গৌরী-নচি জুটির প্রতিষ্ঠার শুরু।

‘বন্ধু'(১৯৫৮) ছবিতে খোলা আকাশের নিচে উত্তমকুমার ছবি আঁকছেন। বাতাসে গাছের পাতার মৃদুমন্দ আন্দোলনের মতোই তাঁর হাতের তুলিও নানা গতিপথে চলাচল করে রঙ ছড়াচ্ছে ক্যানভাসে। আর ঠিক সেই সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী গৌরীপ্রসন্নর লেখা গানের বাণীতে যেভাবে হামিং সহযোগে জটিল স্ক্যানিং-এ সুরারোপ করেছেন নচিকেতা, তা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় হয়ে ওঠে এক অপূর্ব রোমান্টিক গান। উত্তম-ওষ্ঠে যা মুখরিত হয় পর্দায়― “মৌ বনে আজ মৌ জমেছে/ বউকথাকও ডাকে/ মৌমাছিরা আর কি দূরে থাকে…”। এ ছবিরই আরেকটি গান, “মালতী ভ্রমরে করে ঐ কানাকানি…” সম্পূর্ণ অন্য চলনের। শাস্ত্রীয় সংগীতের ছোঁয়াবিশিষ্ট। হেমন্ত প্রথমে গানটি গাইতে চাননি। নচিকেতার জোরাজুরিতে গাইলেন। বাকিটা বলার দরকার নেই। ঠোঁট মেলালেন উত্তম। দৃশ্যে নায়কের পাশে বসে, ছবির আরেক নায়ক গানটির সঙ্গে অসাধারণ তবলা বাজিয়েছেন। তিনি অসিতবরণ। যিনি অভিনেতার পাশাপাশি ছিলেন একজন উচ্চমানের তবলাশিল্পী ও গায়ক।

এভাবেই, ১৯৫৮-য় ‘ভানু পেলো লটারি’ ছবিতে, “পুতুল নেবে গো…”(সিনেমায় গেয়েছেন শ্যামল মিত্র ও রেকর্ডে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়), ‘ইন্দ্রাণী'(১৯৫৮) ছবিতে “নীড় ছোটো ক্ষতি নেই…”(হেমন্ত, গীতা দত্ত), “সূর্য ডোবার পালা…”(হেমন্ত), “ভাঙরে ভাঙরে ভাঙ…”(হেমন্ত), “ঝনক ঝনক কনক কাঁকন বাজে…”(গীতা দত্ত) ইত্যাদি গানের কথা বলা যায়, যার প্রত্যেকটির চলন-রূপ একে অপরের থেকে আলাদা। ‘নিশিপদ্ম'(১৯৭০) ছবিতে মান্না দে-র গাওয়া সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন চলনের গান(“না না না আজ রাতে আর…” এবং “যা খুশি ওরা বলে বলুক…”), নায়কের সত্তার বর্ণময়তাকে তুলে ধরে। সংগীতপথের এই দুই বন্ধু একে অপরকে কতটা বুঝতেন, তা নচিকেতা-পুত্র সুপর্ণকান্তি ঘোষের একটি উল্লেখে পরিষ্কার হয়। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, তাঁর বাবা, গৌরীপ্রসন্নকে একটি ছবিতে জমিদারবাড়ির সিচ্যুয়েশন অনুযায়ী একটি গান লিখতে বলেছিলেন, যেখানে ঝাড়বাতিকে মুখ্য করে তুলতে হবে।

আরেকবার অন্য একটি ছবিতে একই জমিদারবাড়ির আভিজাত্যের আবহে ভরা সিচ্যুয়েশনে লিখতে বললেন এমন এক গান, যাতে ঝাড়বাতি গৌণ হয়ে যায়। প্রথমটির ক্ষেত্রে গৌরীপ্রসন্ন লিখলেন, “হাজার টাকার ঝাড়বাতিটা/ রাতটাকে যে দিন করেছে…”(মান্না ও হেমন্ত) আর দ্বিতীয়টির বেলায় তাঁর কলমে এল, “ভালোবাসার আগুন জ্বালাও/ ঝাড়বাতিটা নিভিয়ে দাও…”(মান্না দে)। তিনবছরের ব্যবধানে মুক্তি পাওয়া দুটি ছবির গান। প্রথমটি ১৯৭২-এর “স্ত্রী” ও পরেরটা “সন্ন্যাসী রাজা”(১৯৭৫)।

যখন ঘটনাচক্রে ‘রাজা’ হয়ে গেলেন ‘সন্ন্যাসী’, তখন একটি দৃশ্যে ভেসে উঠল ভোরের সূর্যের ঊষালোকে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছেন একদল সন্ন্যাসী। আর তখনই অপরূপ সুরে ভেসে আসে স্তোত্রসংগীত― “কা তব কান্তা/ কস্তে পুত্রাঃ…”।

আমরা জানি, “সন্ন্যাসী রাজা” ছবিতে “কাহারবা নয় দাদরা বাজাও…” থেকে শুরু করে, “ভালোবাসার আগুন জ্বালাও…” ও তারপর তারাণা অবধি মিলিয়ে বিভিন্ন চলনবৈশিষ্ট্যের মোট ৯টি গান গেয়েছিলেন মান্না দে। যা থেকে, ছবির কাহিনি অনুযায়ী ক্রমশ প্রস্ফুটিত হয়েছিল, ‘রাজা’-র অন্তর্দর্শনের একেকটি রূপ। পরে যখন ঘটনাচক্রে ‘রাজা’ হয়ে গেলেন ‘সন্ন্যাসী’, তখন একটি দৃশ্যে ভেসে উঠল ভোরের সূর্যের ঊষালোকে নদীর ধার দিয়ে হেঁটে চলেছেন একদল সন্ন্যাসী। আর তখনই অপরূপ সুরে ভেসে আসে স্তোত্রসংগীত― “কা তব কান্তা/ কস্তে পুত্রাঃ…”। এ গানে মান্না দে নন, উদ্ভাসিত হলেন দেবকণ্ঠধারী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কেন নচিকেতা ঘোষ গান অনুসারে শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে অন্যতম সেরা, এই একটি ছবিই তার দৃষ্টান্ত হিসেবে যথেষ্ট। এছাড়া, এই জুটিতে তৈরি ‘সুজাতা'(১৯৭৪), ‘চিরদিনের'(১৯৬৯), ‘বিলম্বিত লয়'(১৯৭০), ‘মৌচাক'(১৯৭৫) ইত্যাদি আরও ছবির বেশকিছু গানের কথা বলা যায়।

ছবির মতোই বেসিক আধুনিক গানের জগতেও গৌরী-নচি সাম্রাজ্য কিছু কম নয়। আসলে, গান তো শ্রবণে সার্থক, লিখে বোঝানো যায় না। তাই, এই জুটির সীমাহীন সাংগীতিক বর্ণময়তা বোঝার ক্ষেত্রে, কয়েকটি গানের উল্লেখই বোধহয় যথেষ্ট হবে ―”মেঘ কালো আঁধার কালো…”(হেমন্ত), “যদি কাগজে লেখো নাম…”(মান্না দে), “আজ কেন ও চোখে লাজ কেন…”(সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়), “অনেক দূরের ঐ যে আকাশ নীল হল…”(সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়), “এই মোম জোছনায়…”(আরতি মুখোপাধ্যায়), “তোমার চোখের কাজলে…”(বিশ্বজিৎ), “জোনাকি দীপ জ্বালো আলো…”(উৎপলা সেন), “শেষ দেখা সেই রাতে…”(পিন্টু ভট্টাচার্য)― কত আর বলা যায়! একেকটি গানের রূপ একেক রকম। যিনি শাস্ত্রীয় ধাঁচে সরগম সহযোগে কম্পোজ করছেন, “বনে নয় মনে মোর…”(মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়), সেই একই সুরকার পাশ্চাত্য ধাঁচে এক অদ্ভুত গতিময়তার অনুভূতি আনছেন “চলো রীনা ক্যাসুরিণা…”(তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়) গানে। দুটিই গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা। প্রসঙ্গত নচিকেতা ঘোষের এই বৈশিষ্ট্য অন্যান্য বহু গীতিকারের গানেও আছে।

গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও সুরকার নচিকেতা ঘোষের সাংগীতিক প্রকাশ নিয়ে লিখতে গেলে, পুস্তক-পরিসরের প্রয়োজন হয়। এখানে তার একঝলক হয়তো ধরার চেষ্টা করা হল। শুধু কথা ও সুরের অভিনবত্ব নয়, যন্ত্রসংগীতের যে আয়োজন একেকটি গানে করা হয়েছে, তা শুনলেও হতবাক হতে হয়। অনুমানের অসাধ্য ঠেকে। এ এক বিস্তারিত প্রসঙ্গ।

জটিল স্বরবিন্যাসে গড়া গানটি, কর্ড- কাউন্টার কর্ডের প্রচলিত ধারাকে ভেঙে দিয়েছে অনেক জায়গায়। রয়েছে ডিমিনিশিং কর্ড সিস্টেমের প্রয়োগ। সবমিলিয়ে সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা একটি সুরনির্মাণ।

শেষে একটি গানের উল্লেখ না করলে বোধহয় গৌরী-নচি বন্ধন নিয়ে কোনও কিছু বলাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গানটি ১৯৫৮ সালে রেকর্ড করেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, এ গানের কম্পোজিশনে সুরকার যেন নিজেকে এক ঐশ্বরিক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন। জটিল স্বরবিন্যাসে গড়া গানটি, কর্ড- কাউন্টার কর্ডের প্রচলিত ধারাকে ভেঙে দিয়েছে অনেক জায়গায়। রয়েছে ডিমিনিশিং কর্ড সিস্টেমের প্রয়োগ। সবমিলিয়ে সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে থাকা একটি সুরনির্মাণ। সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের অসামান্য বাণীবিন্যাস। আর স্বর্ণকণ্ঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশন, এই সৃষ্টিকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করেছে। গৌরীপ্রসন্নর লেখা থেকে জানা যায়, অন্তিম সময়ে নচিকেতা এই গানটি শুনতে চেয়েছিলেন এবং শুনতে শুনতে অঝোরে তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরছিল। হয়তো, এভাবেই তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে এই গানটিকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছিলেন সুরকার― “আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে/ পান্থপাখির কূজন কাকলি ঘিরে/ আগামী পৃথিবী কান পেতে তুমি শুনো/ আমি যদি আর নাই আসি হেথা ফিরে/ তবু আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে…”।

তথ্যঋণ :

১) নচিকেতা ঘোষ― সম্পাদনা : অশোক দাশগুপ্ত(আজকাল)

২) প্রসাদ পত্রিকা(১৯৭৬)

৩) প্রসাদ পত্রিকা(সঙ্গীত সংখ্যা)

৪) সাতাত্তর বছরের বাংলা ছবি― সম্পাদনা : তপন রায়

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।