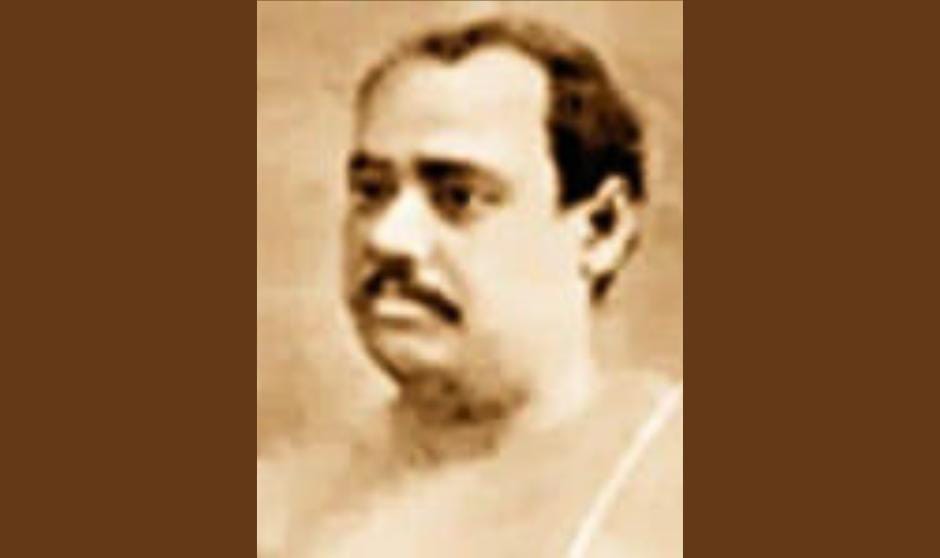

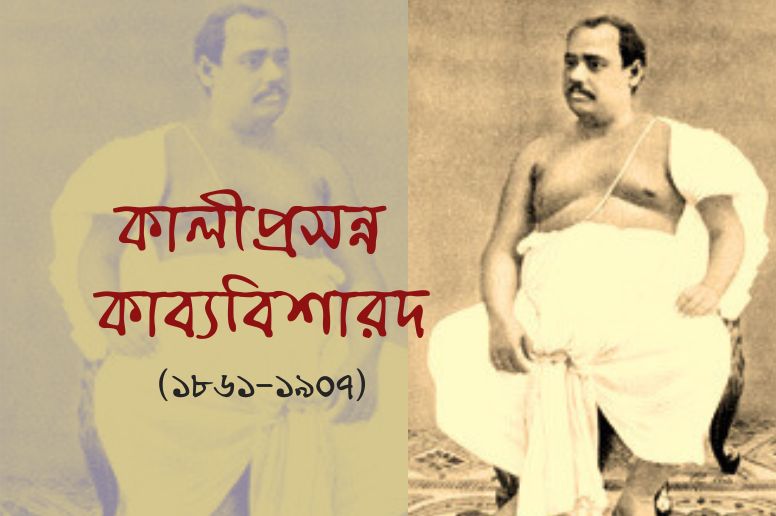

সমাজে যাঁদের অবদান অপরিসীম, তেমন মানুষদের মধ্যে এমনকিছু ব্যক্তিত্ব আছেন, যাঁরা ক্রমশ বিস্মৃতির অতলে চলে যান। সারা পৃথিবী জুড়েই চিরকাল এটা দেখা গেছে। অথচ, জীবিতকালে এইসব মানুষের আঁচ প্রতি মুহূর্তে ধরা দিয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এরকমই একজন হলেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (Kaliprasanna Kabyabisharad), বয়সে যিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী। অর্থাৎ তাঁর শতবর্ষ, সার্ধশতবর্ষ, ১৬০তম জন্মবর্ষ সবই অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, যা নিয়ে আমরা ছিলাম নীরব। কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের কার্য-প্রকাশ দেখলে, সবার মনে হতে বাধ্য এরকম একজন উজ্জ্বল দেশপ্রেমিক ও প্রতিভাধর ব্যক্তিত্বের বোধহয় এতটা বিস্মৃতির গহ্বরে চলে যাওয়ার কথা ছিল না।

আরও পড়ুন: ভেঙেছ দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়…

১৮৬১ সালের ৯ জুন ভবানীপুরের বলরাম বসু ঘাট রোডের বাড়িতে জন্ম কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ১৮৭৬ সালে লন্ডন মিশনারি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করার পর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং তখনই ‘কাব্যবিশারদ’ উপাধি পান। লেখালেখির প্রবণতা গোড়া থেকেই। আর অন্তরে তীব্র দেশপ্রেম। ১৮৭৮ সালে জারি হওয়া ‘ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট’-এর বিরুদ্ধে লেখা ‘সভ্যতা-সোপান’ নামে তাঁর প্রথম বই প্রকাশিত হয়। ‘প্রসাদ-পদাবলী’, ‘বিদ্যাপতি: বঙ্গীয় পদাবলী’, ‘স্বদেশী সঙ্গীত’ (১৯০৫) ইত্যাদি বই বেরোয় তাঁর সম্পাদনায়। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা কোন পর্যায়ের ছিল, তা বোঝা যায় তাঁর লেখা ‘পেনেল প্রসঙ্গ’ ও ‘লাঞ্ছিতের সম্মান’ বইদুটি দেখলে।

ব্যঙ্গরচনাতেও কালীপ্রসন্ন ছিলেন ক্ষুরধার, যেখানে নিছক রঙ্গরসিকতা থাকত না। মূলত প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে করা তাঁর ব্যঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় উঠে আসত। বিদেশি শাসককে তো বটেই, তাছাড়া, ‘ফিকিরচাঁদ বাবাজি’, ‘প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায়’, ‘যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ প্রভৃতি ছদ্মনামে কালীপ্রসন্ন ব্যঙ্গে বিদ্ধ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্রকেও। আবার ‘রাহু’ ছদ্মনামে আক্রমণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর ‘কড়ি ও কোমল’ কাব্যের বিরুদ্ধে কালীপ্রসন্ন ‘মিঠেকড়া’ নামে একটি ব্যঙ্গকাব্য লিখেছিলেন ১৮৮৮ সালে। এর ফলে তিনি নানা বিতর্কেও জড়িয়ে পড়েন। তাঁর লেখা ‘রুচি-বিকার’ নামে একটি কবিতার জন্যে ব্রাহ্মনেতা হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মানহানির মামলা করেন কালীপ্রসন্নের বিরুদ্ধে। হেরম্ববাবুর মনে হয়, কবিতাটি তাঁর স্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে লেখা। মামলায় হাইকোর্টের বিচারপতি জেনকিন্স-এর দেওয়া রায়ে কালীপ্রসন্নকে ৫ মাস জেল খাটতে হয়েছিল। এ কথা মানতেই হবে, এইসব ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন হয়তো একটু অতিরিক্ত কটাক্ষ ও আক্রমণের পথে হেঁটে ফেলেছিলেন, যা খতিয়ে দেখলে সবকিছু ঠিক সমর্থনযোগ্য ঠেকে না। কিন্তু তাঁর দৃঢ়চেতা মনোভাব, ভয়-ডরহীন মানসিকতা ও দেশের জন্যে সমর্পিত সত্তা নিয়ে কোনও প্রশ্নের অবকাশ ছিল না।

‘প্রকৃতি’, ‘দ্য কসমোপলিট্যান’, ‘অ্যান্টি ক্রিস্টিয়ান’ ইত্যাদি কাগজ ও পত্রপত্রিকাগুলিতে লেখার সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদনাতেও যুক্ত ছিলেন কালীপ্রসন্ন। এছাড়া, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘পঞ্চানন্দ’, ‘সাহিত্য সংহিতা’ প্রভৃতি পত্রপত্রিকাতেও তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, ব্যঙ্গরচনা বেরিয়েছিল। তবে ‘হিতবাদী’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই তিনি প্রধানত পরিচিত। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ১৮৯১ সালের ৩০ মে প্রথম প্রকাশিত হয় ‘হিতবাদী’। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য-সম্পাদক। তখন এটি ছিল সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এর চারবছর পর কাগজটি যখন দৈনিক হল, তখন এর সবকিছুই গেল বদলে। সম্পাদক হিসেবে এলাহাবাদ থেকে (সেখানে তখন তিনি কর্মরত ছিলেন) নিয়ে আসা হল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদকে। তাঁর সম্পাদনায় প্রথমবার দৈনিক ‘হিতবাদী’ প্রকাশিত হল ১৮৯৪ সালের ২১ মে এবং এরকম একজন সম্পাদকের স্পর্শে স্বাভাবিক ভাবেই চরিত্র বদলে প্রথম থেকেই কাগজটি হয়ে উঠল তীব্র জাতীয়তাবাদী।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় চন্দননগরের যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় যোগ দেন ‘হিতবাদী’-র সম্পাদকীয় দপ্তরে। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সম্পাদক। বেশ কিছু কাগজে লেখালেখি ও সম্পাদনার কাজ করে শেষে যোগ দিয়েছিলেন ‘হিতবাদী’-তে। বাকি জীবন সেখানেই ছিলেন। তাঁর একটি লেখায় বিস্তারিতভাবে এসেছে কাব্যবিশারদের কথা। কালীপ্রসন্ন ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাঁকে “গুরুজী” বলে সম্বোধন করতেন। কার্জন তখন সদ্য বঙ্গভঙ্গ-র প্রস্তাব ঘোষণা করেছেন। বাংলায় প্রতিবাদের ঝড় উঠছে। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে স্বদেশি কর্মীরা গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্তে অনড় হয়ে আছে। সেইসময় একদিন ‘হিতবাদী’-র দপ্তরে, কাগজের সহ-সম্পাদক সখারাম গণেশ দেউস্কর (‘দেশের কথা’-র লেখক) এসে দেখলেন সম্পাদকের মুখটা খুব বিষাদময়। এর কারণ জিজ্ঞেস করাতে কাব্যবিশারদ বললেন, “গুরুজী” (সুরেন্দ্রনাথ) নাকি বলেছেন যতই প্রতিবাদ হোক, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। খুব তাড়াতাড়ি নাকি সরকার এর গেজেট প্রকাশ করে দেবে। তারপর, এ নিয়ে আলোচনা চলতে চলতে হঠাৎ কালীপ্রসন্ন দেউস্করকে বলে উঠলেন, “দেখুন সখারামবাবু, আমার বোধ হয় এখনও একটা উপায় আমাদের হাতে আছে। যদি আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের গলা টিপিয়া ধরিতে পারি তাহা হইলে পার্লামেন্ট ম্যাঞ্চেস্টারের অনুরোধে আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে বাধ্য হইবে।… যদি আমরা ম্যাঞ্চেস্টারের ধুতি, শাড়ী ও উড়ানি ব্যবহার না করি, তাহা হইলেই ম্যাঞ্চেস্টারের চক্ষুঃস্থির হইবে।”

তখন সুরেন্দ্রনাথ ‘বেঙ্গলী’ নামে একটি কাগজ বার করতেন। তার অফিস ছিল ‘হিতবাদী’ দপ্তরের খুব কাছে। সেখানে দৌড়ে গিয়ে এই কথা তাঁকে বললেন কালীপ্রসন্ন। সুরেন্দ্রনাথ প্রথমে আমল দেননি। কিন্তু কালীপ্রসন্ন-র নাছোড়বান্দা যুক্তিতে অবশেষে মানলেন। এর পরে, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, আবুল হোসেন প্রমুখ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত থাকা বিশিষ্টজনেদের সঙ্গে আলোচনা করে, বিদেশি জিনিস বর্জনকেই স্বদেশি আন্দোলনের মূল হাতিয়ার হিসেবে ভাবা হল। এরই ফলস্বরূপ ১৯০৫-এর ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। যেখানে তিনি প্রস্তাব দিলেন বিদেশি দ্রব্য বর্জনের। একজন সক্রিয় কর্মী হয়ে সেখানে উপস্থিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ।

সম্পাদক, প্রাবন্ধিক, ব্যঙ্গরচয়িতা ছাড়াও কালীপ্রসন্ন ছিলেন একজন যশস্বী গীতিকার ও সুরকার। অনেক গান লিখেছিলেন তিনি, যার মধ্যে প্রায় সবগুলোই স্বদেশ-সংগীত। কিন্তু সেখানেই শুধু থেমে থাকেননি, নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছিলেন স্বদে গানের দল। যেখানে প্রধান তিনজন গায়ককে মাসিক ১০০ টাকা বেতন দিয়ে দলটি চালিয়েছিলেন প্রায় দুবছর ধরে। তাঁদের থাকা খাওয়ার ভারও নিয়েছিলেন তিনি। ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে এই পরিমাণ অর্থব্যয় সত্যিই বিস্ময়কর! কাব্যবিশারদের লেখা স্বদেশি গানগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, “এস দেশের অভাব ঘুচাও…”, ” ছিন্ন হল বঙ্গ তব ভাবো অমঙ্গল/ রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল…”, “ভেইয়া দেশকা এ কেয়া হাল…”, “স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি/ রেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান…” ইত্যাদি। সেকালে তাঁর গান হয়ে উঠেছিল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম সেরা হাতিয়ার।

আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠেছিল ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি। এই নামেই বিপিনচন্দ্র পাল শুরু করলেন একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা। স্বদেশি কর্মীদের জাগরণ ঘটত এই শব্দ উচ্চারণে। সেইসময় বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার ‘বন্দেমাতরম্’ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১৯০৬ সালে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত মানুষেরা এ ব্যাপারে এক অভিনব প্রতিবাদের পথ নিয়েছিলেন। তাঁরা মুখে না বলে, ‘বন্দেমাতরম্’ লেখা ব্যাজ পরে শান্তিপূর্ণভাবে মিছিলে হাঁটলেন। বিষয়টি পুলিশের নজরে পড়াতে, তারা মিছিলের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার করে সেদিন। সারা বাংলা প্রতিবাদে গর্জে ওঠে। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ লেখেন একটি গান― “আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হল লাঠির ঘায়/ ঐ যে মায়ের জয় গেয়ে যায় (বন্দেমাতরম্ বলে)/ রক্ত বইছে শতধার/ নাইকো শক্তি চলিবার/ এরা মার খেয়ে কেউ মা ভোলে না সহে অত্যাচার/ এত পড়েছে লাঠি/ ঝরছে রুধির/ তবু হাত তোলে না কারো গায়।”

তবে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের যে গানটি সেকালে সর্বাধিক লোকের মুখে মুখে ফিরত এবং এখনও কিছু সময়ে শোনা যায়, তা হল, “মাগো যায় যেন জীবন চলে…”। এ গান স্বদেশি কর্মীদের কাছে দৃঢ়তা ও স্বদেশপ্রেমের অন্যতম মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। ১৯০৭ সালের ২৬ আগস্ট বিচারক কিংসফোর্ডের এজলাসে স্বদেশি কর্মীদের বিচারের সময় ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি দেয় জনতা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। জনতার মধ্যে থাকা সুশীল নামে ১৫ বছরের একটি ছেলে পুলিশকেও পালটা মারে। এর ফলে, এজলাসের মধ্যে কিংসফোর্ডের নির্দেশে সুশীলকে নির্মমভাবে ১৫ ঘা বেত মারা হয়। কিন্তু সেই কিশোর ছিল অবিচলিত। ১৯০৭ সালের ২৮ আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে আয়োজিত এক জনসভায় সুশীলকে সংবর্ধিত করেন স্বদেশি কর্মীরা। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একটি সোনার পদক উপহার দেন। সভাশেষে সুশীলকে একটা ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। সেই শোভাযাত্রায় হাঁটা মানুষেরা সমবেতভাবে গেয়ে চলেছিলেন― “মাগো যায় যেন জীবন চলে/ শুধু জগত মাঝে তোমার কাজে/ বন্দেমাতরম্ বলে/… বেত মেরে কি মা ভোলাবে/ আমরা কি মার সেই ছেলে?” বোঝাই যাচ্ছে, কালীপ্রসন্ন-র গান তখন কতখানি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছিল স্বদেশিদের কাছে।

শুধুমাত্র বিদেশি শাসকই নয়, এদেশীয় কারও মধ্যে এতটুকু বিচ্যুতি দেখলেও প্রতিবাদ করতে ছাড়তেন না কাব্যবিশারদ। যোগেন্দ্রকুমারের লেখায় আছে, টাউন হলের সভায় বেখেয়ালবশত একটি বিদেশি টুপি পরে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। কালীপ্রসন্ন তাঁকে বলেছিলেন, “গুরুজী, নিজে বিলাতী টুপি মাথায় দিয়া বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের প্রস্তাব করিতেছেন?” শোনামাত্র, টুপিটা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রগুরু।

স্বদেশি আন্দোলনের জন্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন কালীপ্রসন্ন। সারা বাংলার নানা জায়গায় ঘুরেছেন আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করতে। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি তাঁর শরীর ভেঙে গিয়েছিল। এমন এক জ্বরে আক্রান্ত হলেন, তা ছাড়তেই চাইত না। একটু কমলেই ছুটে যেতেন সভাসমিতিতে। আবার জ্বর আসত। এইসব দেখে একদিন যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুরের বাড়িতে গিয়ে কাব্যবিশারদকে নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য দিতে বলেন। নাহলে এ আত্মহত্যার সামিল হয়ে উঠছে। একথা শুনে কালীপ্রসন্ন বলেন, “দেখুন যোগীনবাবু, পৃথিবীর সকল দেশের লোকেরই স্বদেশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জনের অধিকার আছে, সেই অধিকার নাই কেবল আমাদের।… যদি আমি এই আন্দোলনকে সার্থক করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে, যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত বীরের মত আমারও প্রাণে এই শান্তি পাইব যে দেশের জন্য আমি প্রাণ দিলাম।”

তাঁর শেষ পরিণতি হয়েছিল মর্মান্তিক! অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দেশপ্রেমকেই বুকে ধারণ করে রেখেছিলেন তিনি। সেবার জাপানে যান কালীপ্রসন্ন। সেখান থেকে ফেরার পথে জাহাজেই মারা যান তিনি। দিনটা ছিল ১৯০৭ সালের ৪ জুলাই। কাব্যবিশারদের বয়স তখন মাত্র ৪৬ বছর। তাঁর দেহটি ভারত মহাসাগরের জলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ঐ জাহাজে কালীপ্রসন্নের এক প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি দেখেছিলেন টেবিলের ওপর লেখা অসমাপ্ত কবিতা এবং কাব্যবিশারদ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। শেষ মুহূর্তেও তিনি কবিতায় লিখছিলেন, “তোমার মহিমা গা’ব ওগো বঙ্গভূমি/ লাঞ্ছিত তোমার নাম/ দেখে তবু চলিলাম/ এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলেও তুমি/ এ দুঃখ রহিল মনে/ তোমার সন্তানগণে/ না দেখিয়া সমাদৃত/ শমন-সদনে যেতে হল/ মন-সাধ রহিল মা মনে।”

এই চিরপ্রণম্য দেশপ্রেমিক সম্পর্কে যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, “এমন স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দেশবাসীও ধন্য।” কথাটি অমোঘ সত্যি হলেও, আজ আমরা কতটুকু তাঁকে মনে রেখেছি? স্বাধীনতালাভের ৭৫ বছরে দাঁড়িয়ে এটাই তো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আর মনে রাখা দরকার যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ জীবন পণ করে লড়েছিলেন, সেই বঙ্গভঙ্গ-র সিদ্ধান্ত রদ হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পর। অর্থাৎ, ১৯১১ সালে। মাসটা ছিল ডিসেম্বর। অর্থাৎ, আজ থেকে ১১২ বছর আগে এরকমই এক ডিসেম্বর মাসে সেই স্বদেশি আন্দোলনের জয় হয়েছিল, যাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের।

তথ্যঋণ :

১) স্মৃতিতে সেকাল: যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় (চর্চাপদ, জানুয়ারি ২০০৯)

২) স্বদেশী গান: গীতা চট্টোপাধ্যায় (দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩)

৩) সংসদ চরিতাভিধান (সাহিত্য সংসদ, জুলাই ২০১০)

৪) বাঙ্গালীর গান: দুর্গাদাস লাহিড়ী (১৯০৫)

ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

অভীক বাবুকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি নিজে এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর সন্তান হয়েও এইয মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিকের কথা জানতাম না।

আরো এইরকম বিস্মৃত বাঙালির জীবন কাহিনী জানবার আশায় রইলাম।

বাঙালির গর্ব