(Rainer Maria Rilke)

“আমরা প্রকৃত অর্থেই দর্শক, সর্বদা ও সর্বত্র দর্শক। প্রকৃতির সব অস্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছি আমরা। আর, যা’ কিছু নিয়ন্ত্রণ করি, ভেঙ্গে চুরমার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। পুনরায় গড়ে তুলি, আর নিজেরাই ভেঙে চুরমার হই।”

(রাইনের মারিয়া রিলকে)

(Rainer Maria Rilke)

(Rainer Maria Rilke) প্রতিটি দৃশ্য বস্তুর ও বিষয়ের সঙ্গে এক প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূত্র ধরে অজানা রূপের আবিষ্কারের পথ চিনিয়েছিলেন মহাকবি রিলকে। এই পথে বস্তুর (‘Things’) রূপ, চরিত্র এবং সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে যে দ্বন্দ ও নির্গত যুক্তি অনেক আধুনিক দর্শন চিন্তার দোসর বলে গণ্য করা যায়। রিলকে তাঁর কবিতায় ‘বস্তু’-র ব্যবহার এবং বস্তুর সেই পরিচিত চরিত্র থেকে এক অন্য পরিচিতিতে রূপান্তরের মাধ্যমে যে রোমান্টিসিজমের জন্ম দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে অনেক প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে। অথচ রিলকে তাঁর কবিতাকে দার্শনিক লেখা বলে দাবি করেননি। কবিতার এই অদ্ভুত চরিত্রের জন্যেই জার্মান সমালোচক ও তাত্ত্বিক কেট হামবুরগার রিলকেকে তাঁর সমসাময়িক সকল লেখকের থেকে অনন্য বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর লেখা লেখক গূ্ট্যা (Goethe) এবং শিলার (Schiller) এর ক্লাসিকাল Gedankenlyrik বা ‘thought – lyric’ এর মতন নয়। রিলকে সৃষ্ট ‘thought – lyric’ এক ভিন্ন দিক নির্দেশ করে। তাঁর রচনা অনেকটাই “poetically creative shaping of thought”, অর্থাৎ কবিতা তৈরি আর তার চিন্তা করাটা যেন একই বিষয়। পূর্ব নির্ধারিত কোনও দার্শনিক বিষয় থেকে কবিতা উৎসারিত হয়নি। চিন্তা আর লেখার বহমানতার সঙ্গে সৃষ্ট হয়েছে কবিতার পদগুলি। (Rainer Maria Rilke)

(Rainer Maria Rilke) রিলকের প্রথম দিকের আবেগ মথিত লেখার স্রোতের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছিল পরবর্তী সময়ে অনেক যুক্তি ও রূপকের উপস্থিতিতে। গভীর পর্যবেক্ষণে একটা বাস্তব কাঠামোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার আবেগঘন শোক গাঁথাও একাধিক স্তরে মানুষের বোধকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট Duino Eligies এরকমই এক উদাহরণ :

‘যদি আমি চিৎকার করি, যে কেউ কি শুনতে পারবে এই দেবদূতগণের মধ্যে?

এমন কি যদি কেউ এক হাতে আমাকে নিয়ে যেত

তার হৃদয়ে, তার শক্তিশালী অস্তিত্বে আমি বিলীন হয়ে যেতাম।

কারণ সৌন্দর্য কোনো কিছু নয় বরং তেমন একটি ভয়ঙ্করের সূচনা,

যেটি আমরা এখনো সহ্য করতে পারছি,

এবং আমরা একে শুধু মাত্র শ্রদ্ধাশীলভাবে গৌরবিত করি

কারণ এটি শান্তভাবে আমাদের ধ্বংস করতে সমর্থ। প্রতিটি দেবদূত ভয়জনক।

এবং তাই আমি নিজেকে সংযত রাখি আর অন্ধকারময় কান্না গিলে রাখি।

আহ, কাদের সাহায্য আমরা পেতে পারি? নয়, দেবদূতেরা নয়: নয় মানুষগণ,

এবং প্রতাপশালী প্রাণীরা স্পষ্ট আমাদের দেখতে পায় যে, এই পরিকল্পিত বিশ্বে আমরা সত্যিই

কোনও গৃহে আশ্রিত নই।……’

(দুইনো এলিজি অংশ অনুবাদ – সুব্রত ঘোষ)

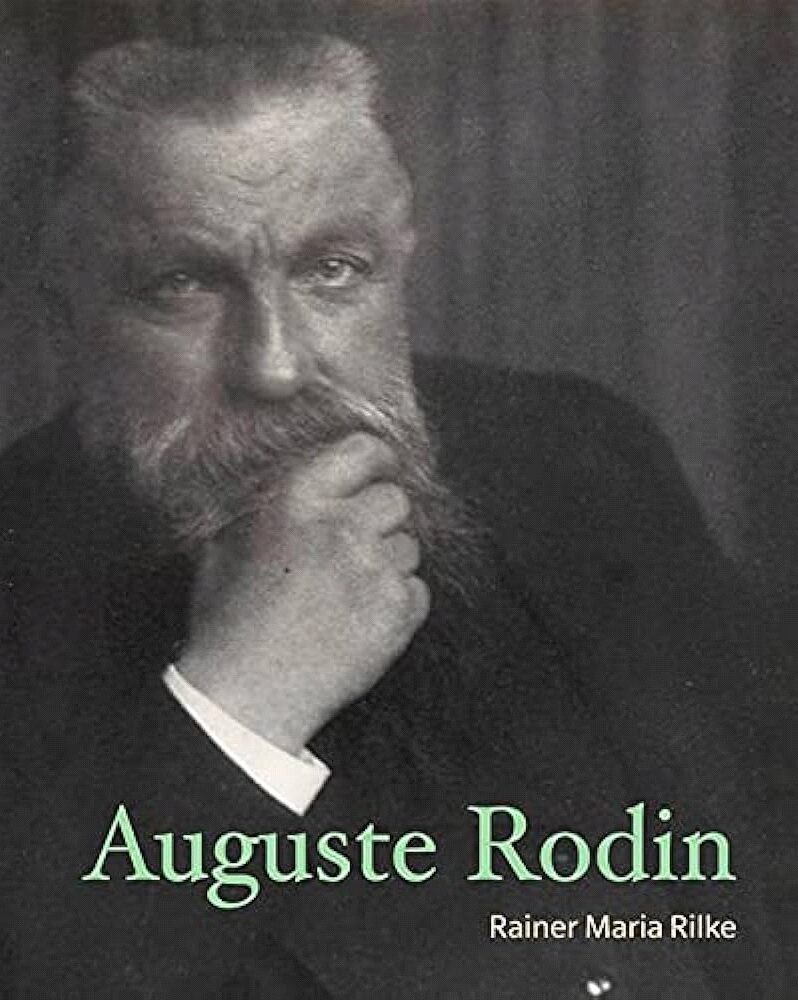

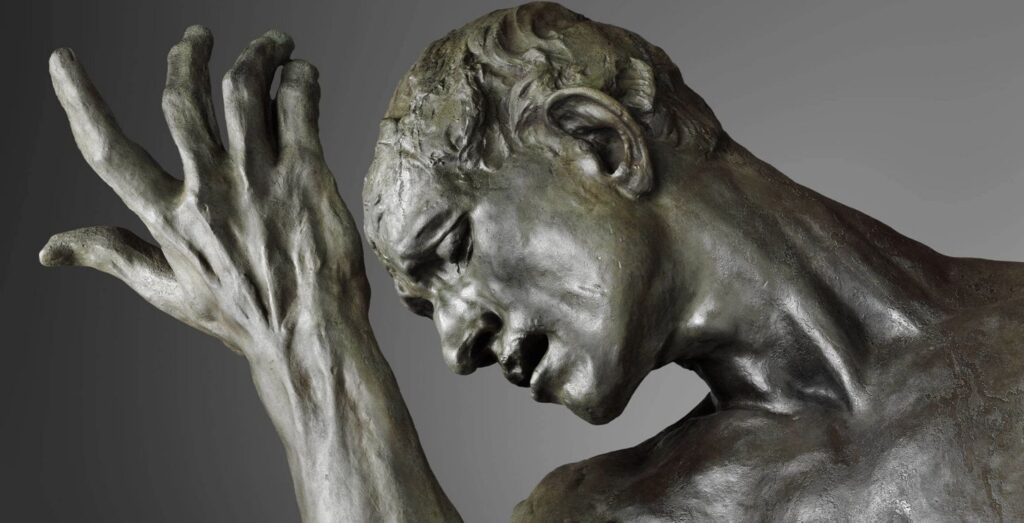

‘বস্তু’ এবং ‘বিষয়’ নিয়ে রিলকের নিরন্তর গবেষণার নেপথ্যে আরেক মহান সৃষ্টিশীল মানুষের কথা বলতেই হয়। তিনি বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভাষ্কর অগ্যুস্ত রঁদ্যা। ফরাসি এই শিল্পীর বিশালত্বের কাছে নিজেকে একপ্রকার সমর্পণই করেছিলেন রিলকে। রিলকের স্ত্রী ক্লারা ছিলেন ভাস্কর। স্ত্রী এবং তাঁর সতীর্থ শিল্পী বন্ধুদের মাধ্যমে রিলকের দৃশ্য শিল্পের প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। স্ত্রী ক্লারা আর্ট প্রতিষ্ঠানে রঁদ্যার ছাত্রী ছিলেন। সেই পরিচয় সূত্রে অচিরেই রিলকে প্যারিসে গিয়ে রঁদ্যার সংস্পর্শে আসেন। রঁদ্যার স্টুডিওতে প্রবেশ করে শিল্প কর্ম দেখে মুগ্ধ হয়ে যান কবি। তাঁর বিমুগ্ধতার কথা স্ত্রীকে চিঠিতে লিখে জানান নিজে। রঁদ্যার সৃষ্টির জগৎ দেখতে দেখতে রিলকে অনুভব করেন, দৃশ্যত বস্তুর মধ্যে অনেক অজানা দৃশ্যের খোঁজ আছে। এই খোঁজই এনে দিতে পারে অনন্ত সৃষ্টি রসের ভাণ্ডার। (Rainer Maria Rilke)

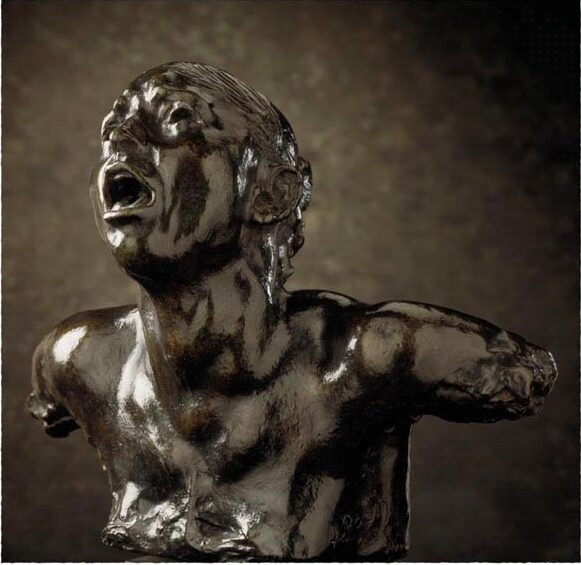

(Rainer Maria Rilke) রঁদ্যা অনেকগুলি স্টুডিওতে কাজ করতেন। তাঁর প্যারিসে দুটি স্টুডিও ব্যতিত অন্য কাজের জায়গার কথা কেউই প্রায় জানত না। অনেক স্টুডিওতেই ধূলোধূসরীত বিভিন্ন মূর্তিদের যেন শাপভ্রষ্ট দেবদূতদের অস্তিত্বের ন্যায় অবস্থান। তারা যেন পুরাকল্প থেকে নেমে এসেছে। অথচ বাস্তবের রক্ত–মাংস–পেশীতে আমাদের মধ্যেই বিদ্যমান। রঁদ্যার সঙ্গে শিল্প নিয়ে আলোচনা করে রিলকে উজ্জিবীত হয়ে ওঠেন। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে রিলকে বাড়ি ছেড়ে রঁদ্যার কাছে থাকতে আসেন। উদ্দেশ্য রঁদ্যার শিল্পকলা নিয়ে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ অর্থাৎ একটি মনোগ্রাফ (monograph) লেখা। প্রবীন ভাস্কর নবীন কবিকে তাঁর সেক্রেটারি হিসাবে গ্রহণ করেন। কবি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে ভাস্করের প্রায় প্রতিদিনের কর্ম বৃত্তান্ত লিখে রাখেন। রঁদ্যার ড্রইং করা থেকে শুরু করে মূর্তির ছাঁচ ঢালাই পর্যন্ত সব প্রক্রিয়াকে চোখের সামনে দেখে রিলকে সৃষ্টির নতুন দুনিয়ায় প্রবেশ করলেন। লক্ষ্য করলেন, রঁদ্যা যখন কোনও বস্তু পর্যবেক্ষণ করে আঁকেন তা দীর্ঘ সময় ধরে চলে। সমস্ত দিক থেকে সেই বস্তুর রূপ ধরার চেষ্টা করেন তাঁর ড্রইং খাতায়। এইভাবে ক্রমে বস্তুটির সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন এবং তার অন্তরে প্রবেশ করেন। (Rainer Maria Rilke)

আরও পড়ুন: হেলাল-তর্পণ: জনপ্রিয়তা, জিজ্ঞাসা ও সংশয়

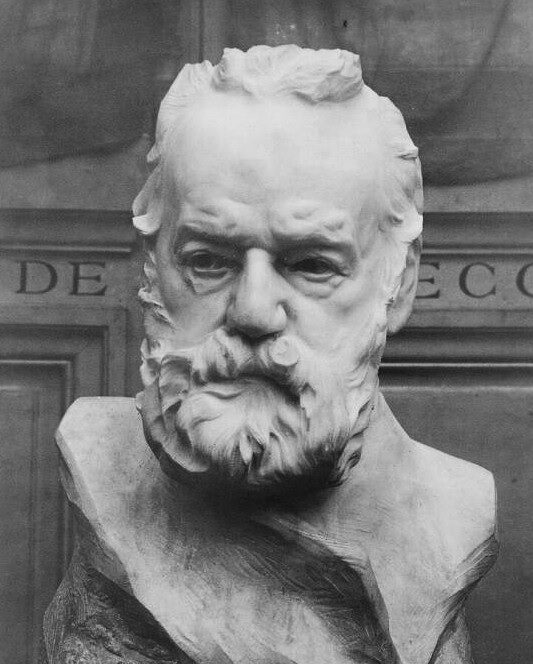

রিলকের কাছে এই নিরন্তর দৃশ্য বস্তুর ড্রইংয়ের (still life study) চর্চার বিষয়টি খুব মনোগ্রাহী হয়েছিল। বস্তুর ড্রইং – স্কেচ সমূহ থেকে ক্রমে মূর্তিতে রূপান্তরিত হওয়াটা যেন এক দীর্ঘ গবেষণার ফল। ভাস্কর্য্যের ভাষায় যখন বস্তুটি রূপ পায়, তখন সে আসল বস্তুর চরিত্র অতিক্রম করে এক নতুন আবিষ্কারকে নির্দেশ করে। মানুষের প্রতিকৃতির ক্ষেত্রেও এই একই পদ্ধতি। যেমন মহান সাহিত্যিক ভিক্তর য়্যুগোর (Victor Hugo) প্রতিকৃতি মূর্তি করার পূর্বে রঁদ্যা অসংখ্যবার তাঁর সামনে ড্রইং করেছেন। ভিক্তর য়্যুগো বয়সজনিত কারণে দীর্ঘ সময় ধরে বসার অবস্থায় ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বাড়িতে রঁদ্যার যত্রতত্র যাওয়ার অনুমতি ছিল। তাই রঁদ্যা সাহিত্যক য়্যুগোর বাড়িতে তাঁর স্বাভাবিক চলাফেরার মধ্যে যথাসম্ভব study করেছিলেন। সেইসব ড্রইং থেকে ড্রাই পয়েন্টে ছাপাই ছবিও করেন। ভিক্তর য়্যুগোর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকেই রঁদ্যা তাঁকে নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ভিক্তর য়্যুগো পরলোক গমন করেন। সেই বছরই রঁদ্যা য়্যুগোর বিখ্যাত আবক্ষ প্রতিকৃতি মূর্তিটি সৃষ্টি করেন। (Rainer Maria Rilke)

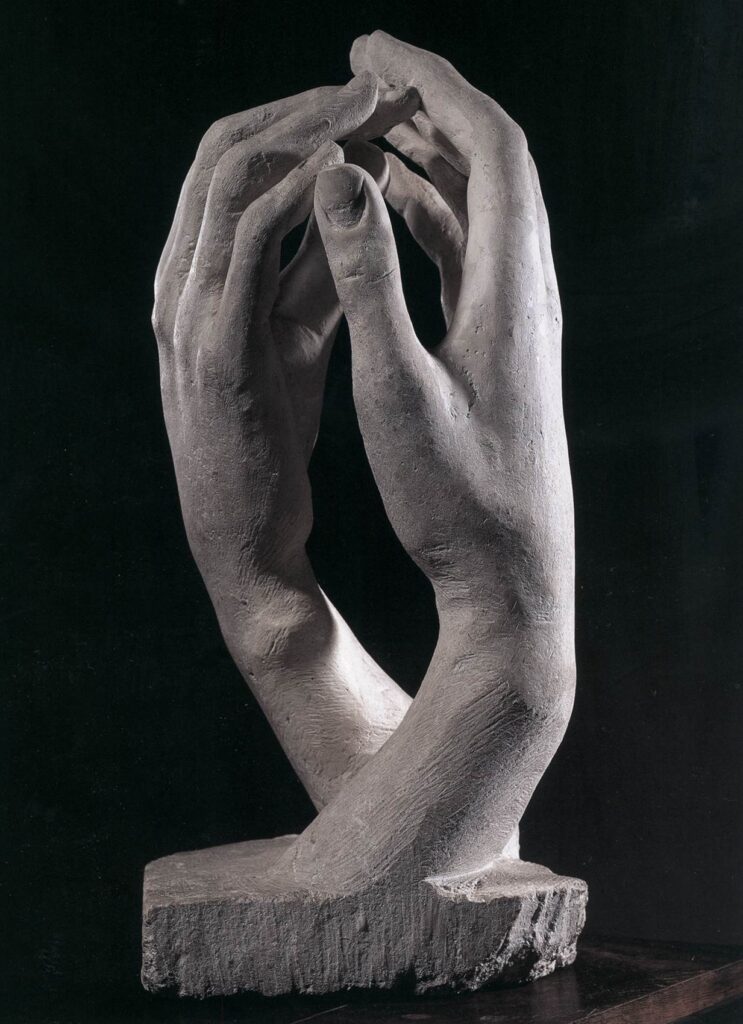

(Rainer Maria Rilke) শিল্পের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে মানুষ দর্শক ও এক সৃষ্টিশীলতার পথে প্রবেশ করে। সে ও তখন সেই মুহূর্তে একজন শিল্পীতে পরিণত হয়। তাই মানুষের উচিৎ উন্মুক্ত মনে চলতি জীবনের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। নিজেকে পরিবর্তন করতেই হবে। তবেই সেই অমৃত প্রাপ্তি হবে। রঁদ্যার কাছে রিলকে শিল্প বিষয়ের অনেক নতুন ধারনা সম্পর্কে অবহীত হয়েছিলেন। চারিপাশের দৃশ্য বিষয় – বস্তু কীভাবে ম্যাজিকের মতো শিল্প হয়ে উঠতে পারে, তা রঁদ্যার কর্মশালায় দেখেছিলেন এই তরুণ কবি। শুধুমাত্র মানুষের হাত study করে, তাকে গভীর পর্যবেক্ষণ করে ভাস্কর যে রূপ দিতেন – তা সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে অনুমানযোগ্য হত না। কোনও হাত উর্ধ্বে প্রার্থনার ভঙ্গীতে, কোনও হাতের তালু যেন চির সন্ধানী, কোনওটা আবার ক্রুদ্ধ, কিংবা বিপর্যস্ত। এইরকম হাতের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে রিলকে খুবই উৎসাহী হয়েছিলেন। বিশেষ একটি হাতের ভাস্কর্য্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন- “রঁদ্যার হাতের কাজের মধ্যে রয়েছে, এক স্বাধীন ছোট হাত, যা দেহ থকে অন্তর্গত না হয়েও একক ভাবে জীবিত। যে হাত জেগে ওঠে, বিরক্তি এবং ক্রোধে; যে হাতের পাঁচটি আঙুল জাহান্নামের কুকুরের পাঁচটি চোয়ালের মতো ঘেউ ঘেউ করে”। এই ‘একক হাত’ থেকে রিলকে এক পরাবাস্তব অস্তিত্বের খোঁজ পেয়েছিলেন যা পরবর্তী সময়ে তাঁর কবিতা সমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। রঁদ্যার সমস্ত বিষয়– বস্তুর প্রতি স্বচ্ছ অথচ উচ্চাঙ্গ বোধ রিলকের রচনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল নিঃসন্দেহে। রঁদ্যার ভাস্কর্য্যে ‘বস্তু’ (object) এবং ‘বিষয়’ (subject) যে ভাবে আন্তঃপরিবর্তনশীল, তা দর্শককে ভাবায়। তাঁর সৃষ্ট হাতগুলি নিজেরাই যেন এক একটি ব্যাক্তিত্ব। এই ভাস্কর্য্য দেখে দর্শক কোন ব্যক্তির হাত, এই প্রশ্ন না করে হাতের অভিব্যক্তি ও উদ্দেশ্য বুঝতে আগ্রহী হয়। (Rainer Maria Rilke)

(ক্রমশ)

পেশাগত চিত্রশিল্পকর্মের পাশাপাশি সুব্রতর গভীর আগ্রহ শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়। বহু পত্র – পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিল্পের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার এই লেখা র চর্চাকে তিনি শিল্প কর্মের অংশ বলেই বিবেচনা করেন। শিল্পী সুব্রত অনেক দেশ – বিদেশের সম্মানে সম্মানীত হয়েছেন (UNESCO Scholarship, Vermont Studio Centre Fellowship ইত্যাদি)। শিল্পের সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেছেন। বর্তমানে বিখ্যাত শিল্পী দল ক্যালকাটা পেইন্টার্সের পরিচালনায় রয়েছেন। তিনি কলকাতায় ফরাসী সাংস্কৃতিক সংস্থা আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য । সম্প্রতি তার লেখা ‘দৃশ্যান্তরে আইজেনস্টাইন’’ গ্রন্থটি পাঠক কূলে সমাদৃত হয়েছে।