(Rainer Maria Rilke)

রিলকের ‘Thing- Poems’ (বস্তু – কবিতা)র মধ্যেও অনুরূপ দ্বন্দ লক্ষ্যনীয়। কবিতায় বস্তু বা বিষয় নির্বাচন করতে গিয়ে রিলকে অধিকাংশ সময়েই শিল্পবস্তু ভাস্কর্য্যের বিষয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। বলা বাহুল্য যে রঁদ্যার সৃষ্টিকর্মের প্রতি তাঁর মুগ্ধতাই এর অন্যতম কারণ। একনিষ্ঠ শিক্ষানবীশের মতো তিনি রঁদ্যার শিল্পকে অনুধাবন করেছেন। নিরন্তর রঁদ্যার সম্মুখে বসে তাঁর কথা শুনেছেন। তাঁর প্রজ্ঞার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন। রঁদ্যা এই তরুণ কবিকে দৃশ্যকলার পরিপ্রেক্ষিত (perspective) বুঝিয়েছেন। কীভাবে শিল্প বস্তুকে দেখতে হয়, তার ভিতরের রসস্বাদন করতে হয় – তাও ব্যাখ্যা করেছেন ভাস্কর। (Rainer Maria Rilke)

আরও পড়ুন: রিলকে: ভাঙা – গড়ার খেলা

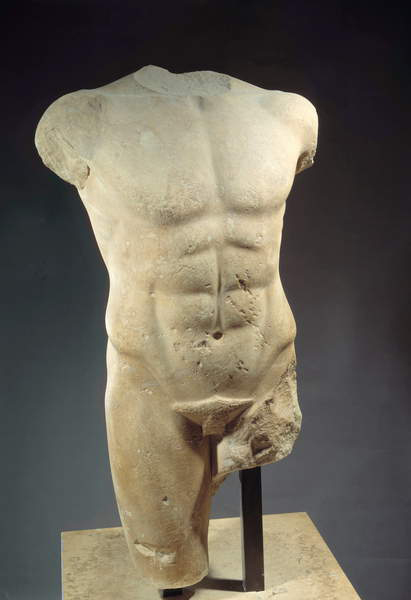

(Rainer Maria Rilke) একটা পাথরের টুকরো ভাস্কর্য্যে রূপ পেলে সেই পাথরের টুকরোটির জন্মান্তর ঘটে। রঁদ্যার পাথর বা ব্রোঞ্জ ধাতু, যাই মাধ্যম হোক না কেন, সেই পদার্থ সবেরই নবজন্ম দেন রঁদ্যা। এই জন্মান্তরকে চোখে অবলোকন করে দর্শকেরও এক নতুন যাত্রা হয়। রিলকে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন রঁদ্যার তৈরি মূর্তিগুলিকে খুব কাছ থেকে অভিজ্ঞতা করে। স্পর্শ করেছিলেন সেইসব মূ্র্তির হাত, পা, পেশীসমূহ, বুকের পাঁজর …দেহ যেন দেহের অতীত এক অন্য প্রাণ! এই অভিজ্ঞতা রিলকের লেখার যে পথ পরিবর্তন করেছিল, তা তাঁর বহু রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। রঁদ্যার স্টুডিও ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে রিলকের কালজয়ী সনেট “Archäischer Torso Apollos” (অ্যাপেলোর মস্তক ও হস্ত-পদহীন পৌরাণিক মূর্তি) উক্ত অভিজ্ঞতার প্রমাণ, যা তাঁর ‘Neue Gedichte’ (New Poems), অর্থাৎ নতুন কবিতা গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশ পেয়েছিল। পাথরের মূল্যায়ন তা অ্যাপেলোর দেহ সৌষ্টবে দৃশ্য। মুখাবয়ব দিয়ে আমাদের তাকে চেনার চেষ্টা করা বৃথা। অ্যাপেলোর রূপ সূর্য, সঙ্গীত, শিল্প এবং সত্যের সঙ্গে যুক্ত। ৪৮০ খ্রিস্টপূ্র্বাব্দের এই ভগ্ন গ্রীক ভাস্কর্য্যের দেহে শিল্পীর হাতের স্পর্শ খুঁজে খুঁজে অ্যাপেলোর কাছে পৌঁছনোর মধ্যেই ধরা পড়ে দর্শকের এক নব জ্ঞান প্রাপ্তি। মানুষকে তার জীবন অতিক্রান্ত করে এই বৃহত্তর সত্যকে পেতে হবে। (Rainer Maria Rilke)

সনেটটির শেষ কয়েক ছত্র অনুবাদে তা অনুধাবন করা যাবে হয়তো:

“…অন্যথায় এই পাথরটি

বিকৃত বলে মনে হবে

কাঁধের স্বচ্ছ ক্যাসকেডের নীচে

এবং বন্য জন্তুর পশমের মতো চকচক করবে না:

নিজের সমস্ত সীমানা থেকে,

তারার মতো ফেটে যাও,

তা’ও হবে না: কারণ এখানে

কোনও জায়গা নেই

যে তোমাকে পায় না দেখতে।

তোমাকে তোমার জীবন

পরিবর্তন করতে হবে অবশ্যই।“

(‘অ্যাপেলোর প্রাচীন কন্ধ’: অংশ অনুবাদ – সুব্রত ঘোষ )

(Rainer Maria Rilke) রিলকে নিজেকে সত্যিই পরিবর্তন করেছিলেন। পরিবর্তিত হয়েছিল তাঁর কাব্যের দর্শনও। আকাশ কুসুম কল্পনার প্রবাহ থেকে ক্রমে সরে গিয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞার ‘বস্তু’র অন্তরের রূপ দর্শনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মহান শিল্প সৃষ্টিই মানুষকে বদলাতে পারে। শিল্পের অন্তরাত্মাকে উপলব্ধি করার মধ্য দিয়ে দর্শকও এক সৃষ্টিশীলতার পথে প্রবেশ করে। সেও তখন সেই মুহূর্তে একজন শিল্পীতে পরিণত হয়। তাই মানুষের উচিৎ উন্মুক্ত মনে চলতি জীবনের বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করা। নিজেকে পরিবর্তন করতেই হবে। তবেই সেই অমৃতপ্রাপ্তি হবে। রিলকের এই পরম বোধের আলো দেখতে পাই রেচেল করবটের ‘You Must Change Your Life: The Story of Rainer Maria Rilke and Auguste Rodin’ (তোমার জীবন পরিবর্তন করা আবশ্যিক: রিলকে এবং রঁদ্যার কাহিনী) গ্রন্থটিতে।

আকাশ কুসুম কল্পনার প্রবাহ থেকে ক্রমে সরে গিয়ে জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞার ‘বস্তু’র অন্তরের রূপ দর্শনে ব্রতী হয়েছিলেন।

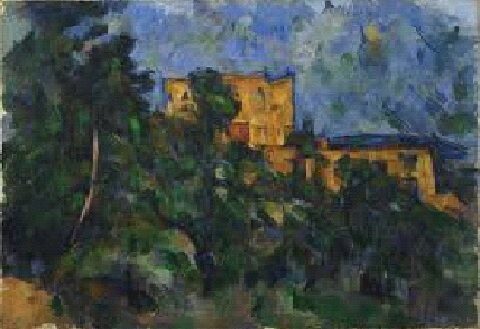

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রিলকে রঁদ্যার মনোগ্রাফ প্রকাশ করেন এবং তা পরবর্তীকালে বহুবার মুদ্রিত হয়। পরে রিলকের সঙ্গে রঁদ্যার সম্পর্কের ঘোরতর অবনতি ঘটে। রিলকে প্যারিস ত্যাগ করে চলে যান। পুনরায় রঁদ্যার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ফিরে আসে। রিলকে আবার প্যারিসে বাস করতে শুরু করেন। বছর খানেক পরেই রঁদ্যা পরলোক গমন করেন (১৯১৭)। রিলকের কাছে রঁদ্যার সৃষ্টির আলো সারা জীবনের পাথেয় হয়ে ছিল। রঁদ্যা শুধুমাত্র তাঁর নিজের ভাস্কর্য্য নিয়ে জ্ঞান বিতরণ করতেন, এমন নয়। তিনি রিলকের সামনে মেলে ধরেছিলেন শিল্পের প্রায় সামগ্রিক চলন। দেখিয়েছিলেন রূপের মধ্যে অরূপের খোঁজ। শিল্পের এই চর্চার পথে উঠে এসেছিল রঁদ্যার অত্যন্ত প্রিয় চিত্রশিল্পী পল সেজান (Paul Cezanne)। উত্তর – ইম্প্রেশনিস্ট (Post – Impressionist)এর পথিকৃত এই শিল্পী তখন নতুন চিত্রভাষার জন্ম দিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই ইওরোপীয় আধুনিক (Modernism) শিল্পের শুরু বলা যায়।

আরও পড়ুন:শব্দ তুমি চিত্রকল্প বিধি

(Rainer Maria Rilke)

রঁদ্যা রিলকেকে তাঁর পেইন্টিং দেখতে আগ্রহী করেছিলেন। কিন্তু রিলকে তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার আগেই ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে সেজান ইহলোক ত্যাগ করেন। এর কয়েক মাসের মধ্যেই সেজানে চিত্রকলার এক বৃহৎ প্রদর্শণীর আয়োজন হয় প্যারিসে। প্রদর্শণী চলেছিল টানা পাঁচ মাস। জানা যায় যে, সেই পাঁচ মাসের একদিনও প্রদর্শণীটি দেখা ছাড়েননি রিলকে। সেজানের ছবির থকে যে অমূল্য অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছিলেন, তা নিয়মিতভাবে স্ত্রী ক্লারাকে লিখে জানাতেন। সেই চিঠি সমূহ পরবর্তীকালে বইয়ে প্রকাশ পেয়েছে : ‘Letters on Cezanne’ ( সেজানের সম্পর্কে চিঠি )। সেজানের স্থির বস্তু চিত্রে (still life painting) রঙের ব্যবহার, বস্তুর আয়তন এবং ওজনের রূপ অদ্ভুতভাবে তাঁর মন ছুঁয়ে যায়। সেজানের চিত্রিত আপেলের দৃশ্য কোনও পণ্যদ্রব্য বা খাদ্যগুণ ব্যাতিরিকে আপেলের এক স্বতন্ত্র স্বত্তাকে প্রতিস্থাপিত করে। বস্তুজগতের স্বাধীনস্বত্তার এই রূপ রিলকেকে ভাবিয়েছিল। সর্বাধিক বিস্ময় এসেছিল সেজানের নীল রঙের সমাহারে। সেই আশ্চর্য্য সব চেনা– অচেনা নীল রঙের মধ্যে এক অসীম যাত্রার প্রতিফলন অচিরেই তাঁর রচনায় দেখা দেয়। এইরকম আন্তঃবিষয়ক (interdisciplinary) গতিপথে নিজের সৃষ্টিকে মেলে ধরার উদাহরণ রিলকের পূর্বে আর অন্য কোনও কবির ছিল বলে জানা নেই। (Rainer Maria Rilke)

(Rainer Maria Rilke) রিলকে নিজের ছাঁচ ভেঙে যেন বারংবার এক নতুন জীবনে ফিরেছেন। তাঁর সৃষ্টির পথের মতন তাঁর ব্যাক্তিগত জীবনও যেন হয়ে উঠেছিল সদা পরিবর্তনশীল। বন্ধু, পরিবার কিংবা জীবনসঙ্গিনী– কোনও ক্ষেত্রেই চির সুস্থিরতা আসেনি জীবনে। তাঁর নিজের অস্তিত্বকে ঘিরেও অনেক সংশয় এবং প্রশ্ন হয়তো তাঁকে সদা চঞ্চল রেখেছিল। সেই অস্তিত্বের প্রশ্ন বারংবার উঠে এসেছে তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে। তাঁর সৃষ্টি ‘Duino Eligies’তে এই অস্তিত্ববাদের ধ্বণি শোনা যায়। চলমান জীবন থেকে পরপারে চলে যাওয়ার ধ্বণি। সেই কালিক স্থান পরিবর্তনের মধ্যে ‘আমি’ (I) এবং আমার অস্তিত্ব (Being) – এই দুই চরিত্রের অবস্থান নিয়ে এক দার্শনিকতার সৃষ্টি করেছেন রিলকে। ‘Duino Eligies’ সৃষ্টি হয়েছিল দীর্ঘ দশ বছর ধরে (১৯১২– ১৯২২)। (Rainer Maria Rilke)

রঁদ্যার তৈরি বহু মূর্তি যেন এই অস্তিত্বের থাকা আর চলে যাওয়ার অতিক্রমের অবস্থানকে দেখায়। তাঁর দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্ট ভাস্কর্য্য ‘নরকের দূয়ার’ (Gate of Hell’)এ মৃত্যুরই চর্চা।

তাই এই গ্রন্থে তাঁর ক্রমিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্রমে যেন এক ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্ম নিবেদনের পথ, আত্ম সন্ধানের পথ তৈরি হয়েছে। মানুষের অস্তিত্বের পরিচয় কখন যেন এক উৎক্রান্তির পথে শূণ্য ডিগ্রীতে চলে আসে। জাগতিক রূপ খসে পড়ে, ঠিক মূর্তির ছাঁচের মতন। বেড়িয়ে আসতে চায় সেই ‘Being’। এই পথ দেখা গিয়েছিল বোধ করি অগুস্ত রঁদ্যার স্টুডিওতে। একের পর এক মানব শরীর ভাস্করের হাতে তৈরি হয়েছে : পুরুষ – নারী – পুরুষ …এক সময়ে তাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সকলকেই সাধারণ এক রকমের মানুষের আকার (form) দেখতে লাগে। তারপরে আরও ক্রমাগত দেখায় সেই মানুষের form কেও দ্রবীভূত করে দেয় কোথাও। রঁদ্যার তৈরি বহু মূর্তি যেন এই অস্তিত্বের থাকা আর চলে যাওয়ার অতিক্রমের অবস্থানকে দেখায়। তাঁর দীর্ঘ সময় ধরে সৃষ্ট ভাস্কর্য্য ‘নরকের দূয়ার’ (Gate of Hell’)এ মৃত্যুরই চর্চা। মৃত্যু তাই এক অমোঘ অধ্যায়, যার প্রতি গন্তব্যের চলচ্চিত্রই জীবনের শিক্ষা। সেই শিক্ষার বাণী রিলকের শেষের দিকের রচনায় আরও স্পষ্ট, হয়ে উঠেছিল সাহিত্যর ইতিহাসে এক নব জোয়ার। (Rainer Maria Rilke)

“পৃথিবী যদিও দ্রুত পরিবর্তনে

লঘু মেঘ সঞ্চয়,

তবু অক্ষয় শাশ্বত নিকেতনে

পূর্ণ জ্যোতির্গময়।

জনতা জটীল গর্জন পার হয়ে

উদাত্ত স্বারাঘাতে,

রণিত তোমার আবাহনী স্তোত্র –এ

ঈশ্বর বীণা হাতে।

আমরা এখনো ভুল বুঝি বেদনারে

আমাদের প্রেম শুরুই হয়নি ওরে,

মৃত্যুও যত রহস্য তার ভিতরে

পর্দায় আজো ঢাকা,

জাগো শুধু গান ধরণী কেন্দ্র করে

জ্যোতির আরতি আঁকা।।

( পৃথিবী যদিও – অনুবাদ : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত )

(Rainer Maria Rilke)

পেশাগত চিত্রশিল্পকর্মের পাশাপাশি সুব্রতর গভীর আগ্রহ শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়। বহু পত্র – পত্রিকায় তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিল্পের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। তার এই লেখা র চর্চাকে তিনি শিল্প কর্মের অংশ বলেই বিবেচনা করেন। শিল্পী সুব্রত অনেক দেশ – বিদেশের সম্মানে সম্মানীত হয়েছেন (UNESCO Scholarship, Vermont Studio Centre Fellowship ইত্যাদি)। শিল্পের সূত্রে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করেছেন। বর্তমানে বিখ্যাত শিল্পী দল ক্যালকাটা পেইন্টার্সের পরিচালনায় রয়েছেন। তিনি কলকাতায় ফরাসী সাংস্কৃতিক সংস্থা আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের পরিচালনা পর্ষদের অন্যতম সদস্য । সম্প্রতি তার লেখা ‘দৃশ্যান্তরে আইজেনস্টাইন’’ গ্রন্থটি পাঠক কূলে সমাদৃত হয়েছে।