করোনার ভয়াবহ দ্বিতীয় জোয়ার তখন ভাটার দিকে, আমাদের দুটো করে টিকা নেওয়া হয়ে গেছে, আর সবচেয়ে বড় কথা, এতদিন প্রায় বন্দি থেকে আমরাও একটু পরিবর্তন চাইছিলাম। অনেক ভাবনাচিন্তা করে দেখলাম পাহাড়ের দিকে যাওয়াই ভাল হবে। তিব্বত সীমান্ত-ঘেঁষা কিন্নরের কথা কিছু পড়েছিলাম, কিছু বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম। রাস্তাঘাট একটু দুর্গম হলেও এখানকার অতুলনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে এ জায়গা পর্যটকদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় তরুণ-তরুণীরাও এ অঞ্চলে বেশি সংখ্যায় আসছেন ট্রেকিংয়ের জন্য। সিমলার মতো ট্যুরিস্টের ঢল এখানে নামে না। তাই, যাঁরা নির্জনতা ও প্রকৃতি ভালবাসেন, কিন্নর তাঁদের ছুটি কাটানোর আদর্শ জায়গা।

কলকাতার একটা ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে আমরা আগে কয়েকটা জায়গায় থাকা-খাওয়া-পরিবহনের ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে বেশ আরামে ঘুরেছিলাম। ওঁদের কিন্নরের ভ্রমণসূচিটাও আমাদের পছন্দ হল। তাই ওঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পুজোর পরে পরে যাবার তারিখ পাকা করলাম। নির্দিষ্ট দিনে দিল্লি থেকে নেতাজি এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। আড়াই ঘণ্টা লেটে ট্রেন যখন চণ্ডীগড় পৌঁছল, রাত তখন তিনটে। আমাদের মূল দলটা এই ট্রেনেই সফর করছিল। তার সঙ্গে আমরা যোগ দিলাম চন্ডীগড়ে। আমাদের দলে যাত্রী সংখ্যা ছিল চব্বিশ। দুই ম্যানেজার, রান্নার লোক এবং সাহায্যকারীদের নিয়ে মোট তিরিশ জন। তিনটে টেম্পো ট্রাভেলারের মাথায় সকলের লাগেজ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তুলে রওয়ানা দিতে দিতে সাড়ে চারটে বেজে গেল। গন্তব্য ১১৩ কিমি দূরে সিমলা। সারারাত প্রায় জেগে কাটানোয় গাড়ি চলতে শুরু করতেই চোখ জুড়িয়ে এল। সে ঘুম ভাঙল, যখন একটা প্রায় নব্বই ডিগ্রি খাড়া রাস্তা দিয়ে আমাদের গাড়ি সশব্দে হোটেলের পার্কিংয়ে এসে দাঁড়াল । ঘড়িতে তখন সাড়ে আটটা।

সিমলা আমাদের ভ্রমণসূচিতে থাকলেও আসলে কিন্নর যাওয়ার পথে এটা অনেকটা ‘ট্রানজিট হল্ট’। তাই এখানে ঘোরাটা ফাউয়ের মতো। সকাল-সন্ধ্যে মিলিয়ে কয়েক ঘণ্টায় সিমলার বিখ্যাত কালীবাড়ি দেখা ও মল রোডে কয়েক চক্কর দেওয়া ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার সময় ছিল না। আর দুটো জায়গাই আমাদের হোটেল থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথ। তাই ব্রেকফাস্টের পরেই আমরা দুজন দলছুট হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিমলার কালীবাড়িটা ছোট, কিন্তু সুন্দর। বিশেষ করে দেবী মূর্তি খুবই আকর্ষণীয়, তবে ছবি তোলা নিষেধ। বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরে উঠতে হয়। উপরের খোলা ছাদ থেকে সিমলার দৃশ্য মনোরম।

সব পাহাড়ি শহরের মতো সিমলার মল রোডটাও লোকজন, দোকানপাট, ঝকঝকে ঘরবাড়ি নিয়ে জমজমাট। এই পথে গাড়ি নিষিদ্ধ হওয়ায় আরামে হাঁটাচলা করা যায়। দিনটা রোদ ঝলমলে, আর ঠান্ডাও খুব বেশি ছিল না। ফলে মৃদুমন্দ গতিতে দু’পাশের নানা জিনিসের দোকানপাট দেখতে দেখতে হাঁটাটা বেশ আনন্দদায়ক হয়েছিল। মল রোডে ব্রিটিশ আমলের কয়েকটা বাড়ি বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে । হলুদ রঙের চার্চটাও সুন্দর।

পথের ধারেই ছোট্ট একটা পার্ক। এখান থেকে নীচের উপত্যকার দৃশ্য অপূর্ব। ছবি তোলা ছাড়াও এখানে আমরা আইসক্রিম খেলাম, আর আমার স্ত্রী ওর সোয়েটারটা হারাল, আবার খুঁজেও পেল। মল রোড ট্রাফিকমুক্ত হলেও সিমলার বাকি রাস্তায় গাড়ির উপদ্রব বিরক্তিকর। তাছাড়া, মল রোড ও তার আশপাশের অংশ বাদ দিলে সিমলাতে অসংখ্য বাড়িঘর– প্রধানতঃ হোটেল– পাহাড়ের সৌন্দর্যকে অনেকটাই ঢেকে দিয়েছে।

দলের অন্যান্যদের সঙ্গে পরিচয় হল। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে সবাই এসেছেন। কেউ চাকরিজীবী, কারও বা ব্যবসা। খাবার সময় আপেলের আলোচনাই বেশি হল। প্রায় সবাই দেখলাম কিন্নর থেকে আপেল কিনবেনই। আমাদের ম্যানেজার জানালেন যে আসল আপেল রাজ্য হচ্ছে ‘কল্পা’। আমরা সেখানে দু’দিন থাকব, এবং আপেল কেনার অনেক সুযোগ পাব। পরদিন ব্রেকফাস্ট করে আবার গাড়িতে। গন্তব্য সিমলা থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরে সারাহান। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার পথ। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা, কিন্তু খুব খারাপ বা ভীতিজনক নয়। মাঝে মাঝে গ্রাম আর বারোগ, ঠিয়োগ, নারকান্ডা, কুমারসাঁই, রামপুর ইত্যাদি ছোট ছোট শহর। নারকান্ডা বেশ বড় ব্যবসা কেন্দ্র। উচ্চতা প্রায় ন’হাজার ফুট। এত উঁচুতে হলেও খুব ঠান্ডা মনে হল না। অবশ্য তখন বেলা প্রায় বারোটা। এখানে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি হল। একটা চায়ের দোকানে গরম গরম শিঙাড়া আর চা খেয়ে একটু গা গরম করে নিলাম। তারপর আবার পথে।

দুপুরের খাওয়ার জন্য থামা হল কুমারসাঁইতে। খাবার সঙ্গেই ছিল। খুব ভোরে উঠে আমাদের রান্নার লোকেরা সব কিছু তৈরি করে বড়বড় টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে নিয়েছিলেন। শুধু পথের ধারে একটা ধাবাতে গরম করে পরিবেশন করা হল। যতক্ষণ খাবার গরম হচ্ছিল, আমরা এদিক ওদিক ঘুরে কিছু ছবি তুললাম। এখানে সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-র ক্যাম্প রয়েছে। গরম গরম ভাত, ডাল, তরকারি আর মাছের ঝাল দিয়ে লাঞ্চটা হল চমৎকার। এখানে মাছ কোথায় পেলেন, প্রশ্ন করে জানলাম চন্ডীগড় থেকে মাছ কিনে বরফ-দেওয়া বাক্সে ভরে রাখা হয়েছিল। তবে এই যাত্রায় এটাই শেষ মাছ খাওয়া।

সারাহানে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে গেল, আর শুরু হল বৃষ্টি। সারাহান সাড়ে সাত হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায়, এবং বেশ ঠান্ডা। তবে হোটেলের ঘরে হিটার থাকায় ঠান্ডায় কষ্ট হয়নি। হোটেলের লবিতে দেখলাম বরফে ঢাকা পাহাড়ের ছবি। রেঞ্জটার নাম শ্রীখন্ড। হোটেলের নামও তাই। সারাহানে দেখার জিনিস দু’টো– ভীমাকালী মন্দির এবং স্থানীয় রাজবাড়ি। আর দু’টো জায়গাই আমাদের হোটেল থেকে এক মিনিটের পথ। যেহেতু দুপুরের খাওয়ার পর আমরা সারাহান থেকে রওয়ানা দেব, আমাদের হাতে সময় যথেষ্ট থাকবে।

পরদিন অভ্যাস মতোই ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। লবির দরজা বন্ধ থাকায় পিছনের দরজা দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে দেখি সামনেই দুধসাদা শ্রীখন্ডের শিখরে প্রভাতসূর্যের প্রথম আভা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে, গলানো সোনার রং লাগছে বরফে, আর আকাশ ধীরে ধীরে এক অপূর্ব গোলাপী আভায় ভরে উঠছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন স্তব্ধ হয়ে দেখছে কেমন করে “আকাশ-তলে আলোর শতদল” ফুটে ওঠে।

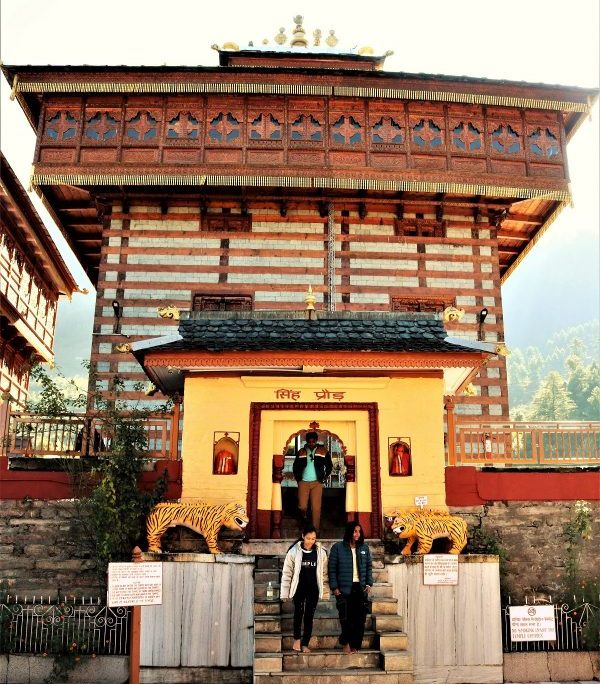

এদিন সকালের জলখাবার একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া হল, কারণ বেলা দু’টোর মধ্যে পরবর্তী গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হতে হবে। মালপত্র ম্যানেজারের জিম্মা করে দিয়ে আমরা চললাম ভীমাকালী মন্দিরে। প্রথমে একটা উঠোন। তার একধারে শিবমন্দির। অন্যদিকে যাত্রীনিবাস ও ক্যান্টিন। আর একদিকে সম্ভবতঃ পুরোহিত এবং অন্যান্য কর্মচারিদের বাসগৃহ। এই উঠোন থেকে কয়েক ধাপ উঠে মূল মন্দিরের দরজা। দরজাটা বেশ বড়। তার কাঠের উপরে কিছু কারুকার্য। দরজা দিয়ে ঢুকে আর একটা উঠোন। এখানে জুতো রাখার জায়গা। চামড়ার কোনও জিনিস, ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে মন্দিরে ঢোকা নিষেধ। অবশ্য সেসব রাখার জন্য লকারের ব্যবস্থা রয়েছে।

সরু সিঁড়ি দিয়ে উঠে তিনতলায় ‘গর্ভগৃহ’। ছোট একটা ঘরের মধ্যে আবছা আলোয় আমার মনে হল কালীর যে রূপগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এ মূর্তি সেরকম নয়। মন্দিরের আর এক তলায় রয়েছে পার্বতী বা ভগবতীর মূর্তি এবং নীচে ভৈরবের স্থান। মন্দিরটার গঠন আমাদের চেনা বাংলা, উত্তর বা দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরের থেকে আলাদা। কাঠ ও পাথরের তৈরি, প্যাগোডার ছাঁদে। কার্নিসে কাঠের উপর খোদাইয়ের কাজ দেখবার মতো। শিবমন্দিরটা অবশ্য আমাদের পরিচিত ‘নাগর’ ধাঁচেই তৈরি। মেঘমুক্ত আকাশ আর বরফে ঢাকা শৈলমালার পশ্চাদপটে অপূর্ব এক দৃশ্য। ভীমাকালী মন্দিরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। সারাহান ছিল বুশহর নামে এক স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। এই রাজবংশের আরাধ্যা দেবী ছিলেন দেবী ভীমাকালী। পরে রাজধানী রামপুরে স্থানান্তরিত হলেও রাজারা এই মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হালে শোনা যাচ্ছে এটি নাকি সতীর একান্ন পীঠের একটি। পুরাণে এর কোনও সমর্থন আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু পীঠস্থান না হলেও দেবী ভীমাকালী অত্যন্ত জাগ্রত বলে স্থানীয়দের বিশ্বাস। এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং বিভিন্ন উৎসবে, বিশেষ করে নবরাত্রির সময় এখানে অসংখ্য দর্শনার্থী সমাগম হয়।

মন্দির থেকে বেরিয়ে যে গলিপথটা সারাহান গ্রামের দিকে চলে গেছে, তার পাশেই এখানকার রাজবাড়ি। বাড়িটা কাঠের তৈরি, এবং রাজার বাড়ি হিসেবে ছোট হলেও ভারী সুন্দর। এখানে ঢোকায় কোনও বাধা নেই, কিন্তু ভিতরের ঘরগুলো সব তালাবন্ধ। সুন্দর একটা বাড়ি এরকম পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে দেখলে দুঃখ হয়। হেরিটেজ হোটেল হওয়ার জন্য বাড়িটা আদর্শ। হয়তো কোনওদিন তাই হবে!

রাজবাড়ির সামনে সবুজ লন। লনের একধারে একটা ফলে-ভরা নাসপাতি গাছ। লন পেরিয়ে কাঠের থামওয়ালা টানা বারান্দা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি বন্ধ। বারান্দার দেওয়ালে ‘শ্রীখন্ড ভিউ’ লেখা ফলক। অতীতে নিশ্চয় রাজপরিবারের সদস্যরা এই বারান্দায় বসে পাহাড়ের দৃশ্য উপভোগ করতেন। সেখানে দুটো বেতের আধভাঙা চেয়ার যেন আমাদের জন্যই রাখা ছিল। নানারকম পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। চুপ করে বসে বরফ-ঢাকা শৈলশ্রেণী দেখে কিছু সময় কাটিয়ে সারাহানের ছোট্ট বাজারটা দেখে হোটেলে ফিরলাম।

এবারে যাত্রা সাংলার পথে। সাংলা, প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে বসপা নদীর উপত্যকায়। সিমলা থেকে সারাহানের রাস্তা আঁকাবাঁকা হলেও খুব একটা বিপজ্জনক ছিল না। কিন্তু এবারের রাস্তার একদিকে খাড়া পাহাড়, আর অন্য দিকে অনেক নীচে শতদ্রুর গিরিখাত। কোনও কোনও জায়গায় পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে, কিন্তু উপরের পাথরগুলো ঝুল-বারান্দার মতো পথের উপর ঝুলে আছে। একটা জায়গায় তো একটা পাথরের খিলানের মধ্য দিয়ে গাড়ি যাওয়ার পথ। কোথাও কোথাও দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে না। তাই প্রত্যেক বাঁকে হর্ন বাজাতেই হয়। প্রয়োজনে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে অন্যটাকে যেতে দেয়। একটু অসতর্ক হলেই কত নীচে যে পড়তে হবে কে জানে। ড্রাইভাররা খুবই সতর্ক থাকলেও মাঝে মাঝে পরিস্থিতি এমন হচ্ছিল যে গাড়ি রিভার্স করা ছাড়া গতি নেই। সেই মূহুর্তগুলোতে হৃদপিন্ডের ধুকপুকুনি বেড়ে যাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে আমরা এসে পড়লাম কারচেন বলে একটা জায়গায়, যেখানে বসপা এসে শতদ্রুর সঙ্গে মিলেছে। এখানে রয়েছে ৩০০ মেগাওয়াটের বেসরকারি ‘বসপা ২’ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। শতদ্রু আর বসপার সঙ্গমস্থলে বাঁধ দিয়ে বানানো হয়েছে এক বিশাল জলাধার, আর পাহাড়ের গায়ে টানেল করে বসানো হয়েছে টার্বাইন। শতদ্রুর উপর এরকম আরও কয়েকটা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে, আর কয়েকটায় কাজ চলছে।

সাংলার হোটেলে পৌঁছলাম বিকেলের দিকে। এখান থেকে বরফে ঢাকা যে শিখরটা চোখে পড়ে তার নাম জোরকান্ডেন। ‘কিন্নর-কৈলাস’ পর্বতশ্রেণির সর্বোচ্চ চূড়া। সাংলার বাজারে এক চক্কর মেরে অল্প কিছু আপেল কেনা হল। খুবই রসালো এবং সুস্বাদু। রাতে প্রচণ্ড ঠান্ডা। তাপমান তিন ডিগ্রির মতো। তার মধ্যে সন্ধ্যেবেলা আবার একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি হয়ে গেল। জোরকান্ডেনের দিকে দেখিয়ে হোটেলের এক কর্মচারি বললেন, ‘উপরে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে।’ পরদিন চিটকুলে গিয়ে তাঁর কথা যে ঠিক তার প্রমাণ পথের ধারে দেখতে পেয়েছিলাম। সকালে চমৎকার ঝলমলে আবহাওয়ায় চিটকুলের দিকে রওয়ানা হলাম। বসপা (Baspa) বরাবর আমাদের সঙ্গ দিয়ে চলল। ভারত-তিব্বত সীমান্তে বসপার উৎস আর কারচেনের কাছে শতদ্রুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে এর পথ চলা শেষ। নদীর ওপারে ঘন সবুজ ওক আর পাইনের বন।

পথে স্বল্প বিরতি রকচাম বলে একটা জায়গায়। বসপার ধারে নেমে গেলাম সবাই। নদীর জল অগভীর, কিন্তু খুব স্রোত। ছোটবড় পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে। সাদা ফেনা আর আকাশের নীল মিশে জলে এক অপূর্ব রং। পাশেই একটা লোহার ঝোলা সেতু। তার উপর দাঁড়িয়ে মনে হল বসপা যেন দূরের বরফে মোড়া পাহাড় থেকে বেরিয়ে সোজা আমাদের দিকে বয়ে আসছে সবুজ জঙ্গল ভেদ করে। সেতুর অন্য পারে নদীর ধারে নানা রঙের তাঁবুর সারি, পর্যটকদের থাকার জন্য। এখন অবশ্য শূন্য পড়ে আছে। পাকা সড়ক শেষ হয়েছে চিটকুলে এসে। অতীতে এই পথ দিয়ে ব্যবসা চলত তিব্বতের সঙ্গে, কিন্তু এখন চিটকুল থেকে তিব্বত সীমান্ত পর্যন্ত সত্তর কিলোমিটার সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ– ভারত-তিব্বত সীমান্ত পুলিশের এলাকা। তবে চিটকুল থেকে ভারতের সীমানার ভিতরে নানা দিকে ট্রেকিং করা যায়। (চলবে)

*সব ছবি লেখকের তোলা

পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ৭ এপ্রিল ২০২২

সন্দীপ মিত্রের জন্ম ১৯৫৫ সালে কলকাতা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। ১৯৭৮ সালে বিদেশমন্ত্রকে চাকরিতে যোগ দেন। এশিয়া, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের ভারতীয় দূতাবাসে কাজ করেছেন দীর্ঘকাল। ২০১৫ সালে অবসর নেন। ভালোবাসেন বই পড়তে, ব্লগ লিখতে, দেশবিদেশ ঘুরে ঘুরে ছবি তুলতে। ভারতীয় রাজনীতি, বিদেশনীতি এবং ভারত-বাংলাদেশ আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী।