শুরু করা যাক সদ্য শোনা এক গল্প দিয়ে। গল্পটা বলছিলেন আমার এক কাকু। ধরা যাক ওঁর নাম প্রকাশ। সম্প্রতি টাকির ইছামতীর পাড়ে বসে পিকনিকের (Picnic) এক জমাটি আড্ডায় শুনেছিলাম প্রকাশকাকুর প্রথম জীবনের পিকনিকের গল্প। ওঁর মুখ থেকে যেমনটা শুনেছিলাম, তেমনভাবেই লেখার চেষ্টা করছি। মনের অডিও রেকর্ডারে কখন যেন গেঁথে গিয়েছিল এই কাহিনি।

তখন চাকরি পেয়েছি সবে, বুঝলি। যে কটা টাকা পেতাম মাস গেলে, সেই টাকা তোরা এখন বন্ধুবান্ধব মিলে রেস্তোরাঁয় গিয়ে বিরিয়ানি খেয়ে উড়িয়ে দিস, জাস্ট একবেলায়। যাক গে! অফিস কলিগদের নিয়ে সেবার পিকনিকের আয়োজন হয়েছিল বাদু বলে একটা জায়গায়। আমি যাচ্ছিলাম বন্ধুর থেকে ধার করা বাইকে, কেত মেরে। সামনে ভাড়া করা ছোট বাস। বাসের পেটে আমার গোটাকুড়ি সহকর্মী। মধ্যমগ্রাম পেরিয়ে সবে একটু গাঁয়ের রাস্তা ধরেছি, মনের মধ্যে আনন্দের ফানুস ওড়াতে ওড়াতে উদাত্ত ও বেসুরো গলায় সবে ‘জানা অজানার পথে চলেছি’ গানটা বাতাসে মিশিয়ে দিচ্ছি, ঠিক তখনই বাইকের সামনে চলে এল এক দুধ-সাদা মুরগি, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে। মুরগিটার মনের গভীরে অবসাদ ছিল কি না জানি না। না হলে কি কারও আত্মহননের সাধ জাগে, এমন আনন্দের দিনে? ব্রেক কষেও কিছু করতে পারলাম না। মুরগির ভবলীলা সাঙ্গ হল। অন্তিম ককঁর কঁ শোনার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাজির হয়ে গেল গোটা কুড়ি লোক। যাকে বলে একেবারে রে-রে করে তেড়ে এল। তারপরের ডায়লগগুলো শোন্।

— আমার সাধের মুরগিটাকে মেরে দিলেন? শাস্তি চাই, ফাইন চাই। দিকে দিকে গর্জে উঠুক, ফাইন চাই, ফাইন চাই।

— আমি তো ইচ্ছে করে পাখিটাকে মারিনি দাদারা, দিদিরা। যাচ্ছিলাম পিকনিকে। খামোখা জীবহত্যা করতে যাব কেন?

— এসব ফালতু কথা আমাদের বলবেন না একেবারে। ফাইন চাই, ফাইন চাই। এক কিলো নশো গ্রামের মুরগি ছিল আমার। কী অকালে চলে গেলি রে তুই! আপনি খুনি। আপনি মার্ডারার।

— আমি নিরপরাধ। কীভাবে প্রায়শ্চিত্ত করব জানি না। আমায় মাফ করবেন।

— ফাইন চাই, ফাইন চাই। দিকে দিকে গর্জে উঠুক, ফাইন চাই, ফাইন চাই।

— বেশ তো। এক কিলো আটশোর মুরগি। আমি দু’কিলোর দাম দিয়ে দিচ্ছি। আমায় মুক্তি দিন।

— এত সহজে তো ছুটি পাওয়া যাবে না ভাই। এ পাখির পেটে সোনা ছিল। আমি ওকে ভালোবেসে ডাকতাম সোনু।

— মুরগির নাম সোনু?

— তা তো বটেই। ও রত্নগর্ভা ছিল। এটুকু মাংসের দাম দিয়ে আর কী হবে! কত যত্নে রাখতাম সোনুকে। হয়তো দশ কেজি হত খুব শিগগিরই। হতই।

— দশ কেজির মুরগি?

— নিশ্চয়ই। আর ডিমের ব্যাপারটা তো ধরলামই না। প্রতিদিন একটা করে ডিম দিত আমার সোনু। ডেইলি।

— রোজ একটা করে ডিম?

— আলবাৎ। তিন বছর বাঁচলে আরও হাজারখানেক ডিম দিত। আপনি আমায় পাঁচশ ডিমের দাম দিন।

— আপনি উন্মাদ। আপনি আমায় মুরগি করছেন?

এক নাগাড়ে এতটা বলে প্রকাশকাকু বললেন, গলার জোরে ওদের সঙ্গে আর পারিনি ভাই। এটিএম থেকে টাকা তুলে দিয়ে দিলাম। ওদের মধ্যে মাতব্বর গোছের একটা লোক এর ফাঁকে আমাদের পিকনিকবাড়ির ঠিকানা জেনে নিল। আমি বললাম, বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতেরও দাম ধরে আপনি তো লুটে নিলেন আমায়। মাংসের দাম নিলেন। ডিমেরও। এবার আমায় মুরগিটা দিন। সন্ধেবেলা তন্দুর করে খাব।

আরও পড়ুন: চিত্রকলায় পিকনিক, সমবেত আনন্দ-উৎসব

কাহিনির ক্লাইম্যাক্স বাকি ছিল তখনও। শুনলাম, সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ পিকনিক-বাড়িতে ঠিক হাজির হয়ে গিয়েছিল ওই মাতব্বর। বলেছিল, একটা প্রাণী মেরে আবার তন্দুরি বানিয়ে খাচ্ছেন। লজ্জা করে না আপনাদের?

প্রকাশকাকুর কথায়, এবার আমি বার্স্ট করলাম। বললাম, ‘কড়ায় গন্ডায় দাম চুকিয়ে দিয়েছি ভাই। বেশ করেছি খাচ্ছি।’

এবারে মাতব্বর গলা নামিয়ে বলল, ‘একাই খাবেন?’

শুনলাম, লোকটা ওখানে গ্যাঁট হয়ে বসেছিল রাত দশটা অবধি। প্রকাশকাকু-সহ যাঁদের পেটে পানি পড়েছিল সেদিন, তারও অ্যাডিশনাল সাপ্লাই করেছিল ওই মাতব্বর। বেশ কয়েকটা বোতল ঝোলায় ভরে নিয়ে এসেছিল আগে থেকেই, ব্ল্যাকে বেচবে বলে।

গৌড়চন্দ্রিকাটা বড় হয়ে গেলেও বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। প্রকাশকাকু বারবার বলছিলেন, জীবনের বহু পিকনিক-অভিজ্ঞতার মধ্যে ঝলমল করে এই স্মৃতি, ঠকে গিয়েছিলেন জেনেও।

সদ্য পেরিয়ে আসা ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাস আমাদের পিকনিকের (Picnic) মাস। শনিবার অফিস যাওয়ার পথে এরকম বহু পিকনিক-বাস চোখে পড়ে। বাসের সামনে ঝুলতে থাকে আয়োজক ক্লাব কিংবা অ্যাসোসিয়েশনের নাম লেখা আনন্দ ফ্লেক্স। বাসের হইহই পথচলতি গাড়ির হর্নকে দুয়ো দেয়। একটি বাসের কথা মনে পড়ছে। সামনে ঝোলানো নীল রঙের কাপড়ে আয়োজক ক্লাবের নামের নীচে ছাপা ছিল, ‘আজ দিনভর হুল্লোড় আর ভরপুর আনন্দ। আনন্দে মাতন।’ মনে হয়, আনন্দে মাতুন লিখতে গিয়ে ঘটে গিয়েছিল ছাপার ভুল। কিংবা হয়তো হয়নি। মাতনটা আসলে মাটন হত? কে জানে! ওই বাস থেকেই দশ-বারো সেকেন্ড অন্তর উঠছিল “আছি, আছি” রব। প্রথমটা বুঝতে পারিনি ঠিকমতো। খানিক পরে বুঝলাম, রাস্তার ধার থেকে একটু পর পরই ডেকে উঠছিল কোনও হতভাগ্য মুরগি। আর ওই ডাকের প্রত্যুত্তর আসছিল বাস থেকে—আছি, আছি। মনে পড়ে গেল দিনদুয়েক আগে সমাজমাধ্যমে দেখা একটি পোস্টের কথা। দুটো মুরগি একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে বলছে, বাঙালিদের পিকনিকের মাস ভাই। এ দেখাই শেষ দেখা নয়তো?

পিকনিকের বাংলা হল বনভোজন। আর ‘পিকনিক’ কথাটা নাকি এসেছে ফরাসি pique-nique থেকে। এর অর্থ হল, উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে নিজেদের মেলে ধরে মনকে খুশি রাখা এবং তার সঙ্গে অবশ্যই ভালো খাবার খাওয়া। উন্মুক্ত প্রকৃতির মানে হয়তো কাছাকাছি থাকা কোনও অরণ্য। না হলে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’-এ কেনই বা লিখবেন, ‘বনে (গৃহ ভিন্ন স্থানে) বন্ধু-প্রভৃতির সহিত আমোদপূর্বক ভোজনই হল বনভোজন।’ অরণ্যই তো ভালবাসা মেখে আমাদের কাছে বন হয়ে ওঠে। বিশ্বের প্রথম পিকনিক কোথায় হয়েছিল, কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল দল বেঁধে দূরে গিয়ে একসঙ্গে খাবারদাবার খাওয়ার আইডিয়া, তা নিয়ে অবশ্য ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। আন্তর্জালকে জিজ্ঞেস করলে তা নানা উত্তর ছুঁড়ে দেবে। সে অবশ্য অন্য প্রসঙ্গ। ভিন্ন মত রয়েছে পিকনিকের প্রকৃত অর্থ নিয়েও। কেমব্রিজের অভিধান বলছে, পিকনিক হল এমন এক উৎসব যখন আমরা অপরিকল্পিত কোনও খাবার আমাদের বাড়ির বাইরে গিয়ে খাই। আবার, শুধু খাবারটাকেও পিকনিক বলা যেতে পারে। অভিধানে জ্বলজ্বল করছে এক উদাহরণ। শব্দটির প্রয়োগও বলা চলে। ‘হোয়াই ডোন্ট ইউ টেক এ পিকনিক উইথ ইউ?’

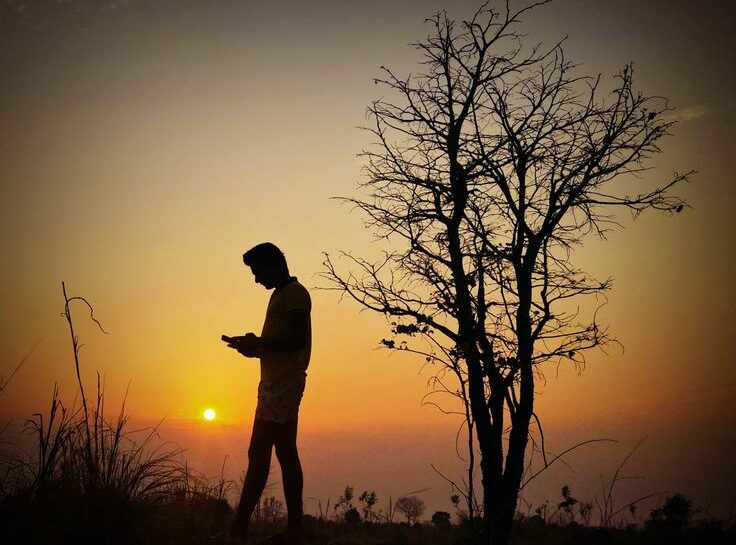

আমাদের এ যুগের কোনও পিকনিকের পরিকল্পনা যখন গুরুজনদের জানাই, তাঁরা বলেন, “কী করবি আর বনভোজন করে? বরং ভালো করে ফোনভোজন করতে থাক ওই দিনটাতেও, সারা বছরের মতো।” এক পিতৃতুল্য ব্যক্তিকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছিলাম, “আমাদের সময় পিকনিকের মূল উদ্দেশ্য ছিল বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়স্বজন নিয়ে হই হই করা, আড্ডা মারা, একে অন্যের খবর নেওয়া। আর আজকের পিকনিক হল নিছকই তোদের ইটিং আউট কিংবা টাইম পাস।” একটা লম্বা শ্বাস নিলেন উনি। তারপরে বললেন, “পেট্রোল পুড়িয়ে, তিন ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে কোনও পুকুরের ধারে কিংবা সর্ষেক্ষেতে বসেও যদি মগ্ন থাকিস সেই মোবাইলে, তাহলে এত মেকি কষ্ট করে ওখানে না যাওয়াই ভালো। বেঁচে থাক আমাদের পুরনো দিন।”

কত নতুন ধরনের বনভোজনের কাহিনি শুনি আজকাল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পিকনিক সেজে উঠছে ট্রেন্ডি পরিকল্পনায়। একটা বিরাট এসইউভি গাড়ি সিগনালে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির পিছনে লাগানো এক পোস্টার। তাতে লেখা ছিল, ‘আজ আমাদের ইউটিউব পিকনিক। এনজয়।’ মৃদু টোকা দেওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে নেমে গেল কাচ। দেখলাম, এক গাড়ি মধ্য-কুড়ির যুবক যুবতী। জানলাম, দূরে নয়, পিকনিক হচ্ছে নিউটাউনের এক বাহারি হোটেলের ব্যাংকোয়েটে। উড়ে এল, “কে আবার এল নেটওয়ার্ক জোনে গিয়ে এত কষ্ট করে!” শুনলাম, ওই ব্যাংকোয়েট হলে বসেই ওরা খাবার বানাবে ইউটিউব রেসিপির ভিডিও দেখে। একে অন্যকে রেসিপির লিংক শেয়ার করবে। তবে কে কাকে কী রেফার করবে, সেটা তখনও পর্যন্ত সারপ্রাইজ। এটাই পিকনিক! ইনগ্রেডিয়েন্টের যাবতীয় দায়িত্ব অবশ্য হোটেল কর্তৃপক্ষ নিতে বাধ্য হয়েছেন। বুকিং অ্যামাউন্ট পে করার সময় নাকি এমনই চুক্তি ছিল।

ছোটবেলার এক পারিবারিক পিকনিকে আমার সদ্যবিবাহিতা ছোটকাকিমা এক কীর্তি করেছিলেন। কারিপাতা দিয়ে চিকেনের এক দক্ষিণ ভারতীয় পদ বানানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি। হাতায় আহ্লাদ ও ঈষৎ লজ্জা মিশিয়ে যখন মাংস বেড়ে দিচ্ছিলেন অন্যদের, ওয়াকের কোরাস উঠেছিল। জানা গিয়েছিল, কারিপাতার বদলে রান্নায় দেওয়া হয়েছে নিমপাতা। কাকিমা বলেছিলেন, “আসলে দুটো পাতা দেখতে তো অনেকটা একই। বুঝতে পারিনি।” বাকিটা ইতিহাস। সেদিনের কথা উঠলে কাকিমার গালদুটো এখনও রাঙা হয়ে ওঠে, পাহাড়দেশের কিশোরীদের মতো।

পিকনিক ঘিরে আরও নানা ‘ইতিহাস’ অবশ্য তৈরি হচ্ছে প্রতিদিনই। এক জিমখানার পিকনিকের বর্ণনা শুনলাম, যা আমার মনের রিসাইকেল বিনে যাবে না কোনওদিনও। ছোটার ভালো জায়গা আছে, অর্থাৎ জগিং ট্র্যাক-সহ এক বাগানবাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। বাস থেকে নেমেই সবাই মিনিট পনেরো দৌড়ে দুশো ক্যালরি মতো ঝরালেন। রান্নার প্রতিটা পদের প্রতি চামচে কত ক্যালরি করে শরীরে ঢুকবে তা আগে থেকেই ক্যালকুলেট করা ছিল। আধুনিক জিমখানার রেফারি, মানে ট্রেনার তার বিচার করছিলেন নিক্তি মেপে। যাঁরা ওই বাগানবাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই কানে এসেছিল দমকে দমকে “স্টপ, আই সে, স্টপ” শব্দ। যেন বন্দুকের গুলি। হুংকার।

তা আসলে পথচলতি জনতার ভয় পাওয়ার মতো কিছুই না। নিছক রেফারির গর্জন। অবিলম্বে খাওয়া বন্ধ করার সাবধানবাণী। সেদিনের পারমিটেড ক্যালরির কোটা শেষ করে দিয়েছিলেন পিকনিকের অংশগ্রহণকারীরা।

হায় রে পিকনিক!

অম্লানকুসুমের জন্ম‚ কর্ম‚ ধর্ম সবই এই শহরে। একেবারেই উচ্চাকাঙ্খী নয়‚ অল্প লইয়া সুখী। সাংবাদিকতা দিয়ে কেরিয়ার শুরু করলেও পরে জীবিকার খাতবদল। বর্তমানে একটি বেসরকারি সংস্থায় স্ট্র্যাটেজি অ্যানালিস্ট পদে কর্মরত। বহু পোর্টাল ও পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। প্রকাশিত হয়েছে গল্প সংকলন 'আদম ইভ আর্কিমিডিস' ও কয়েকটি অন্য রকম লেখা নিয়ে 'শব্দের সার্কাস'।