একদিন বিকেলবেলা দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলে বেড়াতে এসেছিল। আমি বললুম, “ওরা আপনার কাছে কিছু শুনতে চায়।” সবাই মাটিতে বসলুম ওঁকে ঘিরে—উনি ‘Crescent Moon’ থেকে পড়তে শুরু করলেন। ‘মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে’, ‘তুমি যদি মা আকাশ হতে আমি চাঁপার গাছ’— এগুলোর ইংরেজি তর্জমা পড়লেন। সুন্দর মধুর উচ্চারণ শুনে সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে রইল। বোধ হয় ওদের মুখের ভাব দেখে, এবং সেই সন্ধ্যার আলোতে নির্জন বনের মধ্যে ও’র নিজের কণ্ঠধ্বনি নিশ্চয় নিজের কাছেও ভাল লেগেছিল— উনি পড়েই চললেন। প্রায় সমস্ত ‘গীতাঞ্জলি’টা পড়া হল। ‘কৃপণ’ কবিতাটার তর্জমা মনে পড়ে, least little grain, শেষ হল সেই কবিতাটায় — ‘In one salutation to Thee… ।’

আরও পড়ুন: একটা ভাঙাবাড়ির মনখারাপের গপ্পো

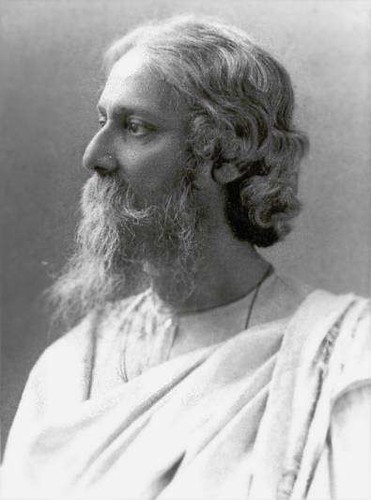

যেখানে উনি বসেছিলেন তার পিছনেই একটা তাকের উপর উজ্জ্বল আলো রেখে গিয়েছিল। রেশমের মত সাদা চুলের উপর সাদা আলো পড়েছে। সে সৌন্দর্য যে কি অপরূপ মানুষের ভাষা তা প্রকাশ করতে পারে না, চোখ তা দেখে তৃপ্ত হয় না। বাইরে তখন অরণ্যছায়ায় অন্ধকার গভীর হয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যেও চারিদিক ম্লান, শুধু আমাদের চোখের সামনে উজ্জ্বল আলোকে প্রকাশিত মহাপুরুষের জ্যোতির্ময় মুখচ্ছবি, আর কানে আসে সুমধুর কণ্ঠস্বর। পড়া শেষ হয়ে গেলে আমরা অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলুম, আর হৃদয়ের মধ্যে নীরব ধ্বনিতে ধ্বনিত হতে লাগল- “In one salutation to Thee— In one salutation to Thee— একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে !’ সেদিনের অনুভূতি আজ কিছুতেই তেমন করে মনে আনতে পারিনে। এত অক্ষম আর এত অকৃতজ্ঞ আমাদের মন। যা ভোলার নয়, যা মনে থাকলে জীবন সার্থক হয়ে যায়, তাও আমরা এমন অনায়াসে এমন অবহেলায় ভুলে যেতে পারি।“

অনেকক্ষণ পরে ওরা সকলে চলে গেলে সেদিন বলেছিলেন প্রথম যখন ‘গীতাঞ্জলি’ লেখেন তখনকার কথা। শান্তিনিকেতনে এখন যেটা Guest House তার দোতালায় থাকতেন। সেইখানে বারান্দায় কত সন্ধ্যা কত প্রত্যুষ কেটেছে এই গানগুলি নিয়ে।

“প্রথম যখন ইংরেজি তর্জমা করি, একটু মাত্র বিশ্বাস ছিল না যে, সে ইংরেজি পাঠ্য হবে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, এণ্ড্রুজ অনুবাদ করে দিয়েছেন। বেচারা এণ্ড্রুজ সে কথা শুনে ভারি লজ্জা পেতেন। রথেস্টাইনের বাড়িতে ইয়েটস্ যেদিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভার আয়োজন করলে ‘গীতাঞ্জলি’ শোনাবার জন্যে, সে যে কি সংকোচ বোধ করেছিলুম বলতে পারিনে। বারবার বলেছি কাজটা ভাল হবে না। ইয়েটস্ শুনলে না কিছুতে। অদম্য সে। করল আয়োজন, বড় বড় সব লোকেরা এলেন, হল ‘গীতাঞ্জলি’ পড়া। কারো মুখে একটি কথা নেই—চুপ করে শুনে চুপচাপ সব বিদায় নিয়ে চলে গেল—না কোন সমালোচনা, না প্রশংসা, না উৎসাহ-সূচক একটি কথা! লজ্জায় সংকোচে আমার তো মনে হতে লাগল ধরণী দ্বিধা হও। কেন ইয়েটস্-এর পাল্লায় পড়ে করতে গেলুম একাজ! আমার আবার ইংরেজি লেখা, কোনোদিন শিখেছি যে লিখব? এই সব মনে হয়, আর অনুতাপ অনুশোচনায় মাথা তুলতে পারিনে। তার পরদিন থেকে আসতে লাগল চিঠি—উচ্ছ্বসিত চিঠি— চিঠির স্রোত; প্রত্যেকের কাছ থেকে চিঠি এল একেবারে অপ্রত্যাশিত রকমের। তখন বুঝলুম যে, সেদিন এরা এত moved হয়েছিল যে কিছু প্রকাশ করতে পারেনি। ইংরেজেরা সাধারণতই একটু চাপা, তাদের পক্ষে তখনি কিছু বলা সম্ভব ছিল না। যখন চিঠিগুলো আসতে লাগল কি আশ্চর্য যে হয়েছিলুম। এতো আমি প্রত্যাশাও করিনি, কল্পনাও করিনি! বন্ধু ইয়েটস্ খুব খুশি হয়েছিল।”

***

“এটা একটু খাবেন? রোজ রোজ আপনাকে কি নিরামিষ খাওয়াব ভেবে পাইনে।”

“ও পদার্থটা কি ?”

“Brain.”

“এই দেখ কাণ্ড এ তো প্রায় অপমানের সামিল। কি করে ধরে নিলে ঐ পদার্থটার আমার প্রয়োজন হয়েছে ? আজকাল কি আর ভাল লিখতে পারছিনে? বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি হ্রাস হয়ে আসছে ? যাক সন্দেহ যখন একবার প্রকাশ করেই ফেলেছ তখন শুরু করা যাক ।… কিন্তু একটা কথা, বৌমা কি মনে করবেন? তাঁর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব বল? তিনি যদি বলেন ‘এতদিন আমি বলে বলে কিছুতেই আপনাকে মাংস খাওয়াতে পেরে উঠছিনে, আর যেই ওই কন্যাটি একবার বললে, আপনি অমনি একেবারে বাধ্য ছাত্রের মত, সুবোধ বালকের মত’—”

“মোটেই বৌমা তা বলবেন না, আপনি খেলেই তিনি খুশি হবেন।”

“তুমি দু-এক খানা সাইকলজির বই সাজিয়ে রেখেছ বটে কিন্তু তোমার সাইকলজির জ্ঞান কিছুই হয়নি দেখছি—”

“বাঃ সব মানুষের সাইকলজি কি এক ?”

“এ ঠিক বলেছ, তা নয়— বৌমার মন খুব উদার, তোমাকে তো খুবই স্নেহ করেন। আর এই বৃদ্ধ শিশুটির ওপরে তো তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। তাই কোনোকালে যা ছিল না এ বয়সে আমার তা হয়েছে। মনটা খোকা হয়ে উঠছে। সর্বদাই মা মা করে মন। যখন তিনি কোথাও যান তখন চারিদিক শূন্য বোধ হয়। ঐ যে তিনি খাবার সময় কাছটিতে এসে বসেন, আস্তে আস্তে বলেন ‘এটা একটা খেয়ে দেখুন’—সে শুনতে আমার ভারি ভাল লাগে। এরকম কিন্তু আমার ছিল না, মনের দিক থেকে শরীরের দিক থেকে একেবারে স্বাধীন ছিলুম বরাবর। ছোটবেলায় চাকরদের কাছে মানুষ, হেলা-ফেলায় মানুষ—তাই কোনো সেবা-যত্ন প্রত্যাশা করিনি বহুদিন— অভ্যাস ছিল সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর থাকবার। অভ্যাস ছিল অযত্ন। বাঙালী বাবুদের মত গরমের সময় মেয়েদের হাতের পাখার বাতাস আমার অভ্যাস নয়—কিন্তু ইদানিং এই মা-টি আমায় খোকা করে তুলেছেন, বোধহয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনটা আবার শিশু হয়ে যাচ্ছে।”

প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিক, কবি। আজীবন যুক্ত ছিলেন সমাজসেবায়। ভারতের প্রথম ডক্টরেট সুরমা দেবী তাঁর মা। রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ পরিবারে জন্ম মৈত্রেয়ী দেবীর, পেয়েছেন কবিগুরুর স্নেহ-সান্নিধ্য। কবিতা লেখার মধ্যে দিয়ে সাহিত জগতে আসা,

১৯৩০ সালে প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা লেখেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মৈত্রেয়ী দেবীর বিখ্যাত আত্মজৈবনিক উপন্যাস: 'ন হন্যতে'। ১৯৬১ সালে সোভিয়েট ইউনিয়ন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদকে ভূষিত করেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। ১৯৭৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৭৭ সালে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হন তিনি।