২১ ফেব্রুয়ারি ভাষাশহিদ দিবস, পরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একদিকে, অন্যদিকে ১৯ মে আর এক ভাষাশহিদ দিবস— দুটো উপলক্ষ্যই আমাদের বেশ খানিকটা মনোযোগ দাবি করে। বছরের অন্যান্য দিন আমরা কী করি, বাংলাভাষা নিয়ে কতটা ব্যস্ত বা ব্যাকুল থাকি, সে আলোচনায় না হয় না-ই গেলাম। কিন্তু এ দুটি দিনের আলোচনাও সাধারণত মামুলি পথ ধরে চলে। অতিমারির আগে প্রভাতফেরি, স্কুলে-কলেজে উৎসব (বাংলাদেশে যদিও শোকের দিন হিসেবে পালিত হয় সাধারণতঃ), সন্ধেয় সভা ও আলোচনা চলে, বক্তারা সভাশেষে মিষ্টির প্যাকেট আর গলায় নতুন চাদর নিয়ে বাড়ি ফেরেন। আলোচনাও চলে দুটি দিক ধরে— ইতিহাসচর্চা, এখন বাংলাভাষার অবস্থা, এবং সকলকে ভাষাকে ভালোবাসার উপদেশদান।

বছর বছর এর পুনরাবৃত্তি হয়, আমরাও এক কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে যাই। দুটি দিনেরই ইতিহাস নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়েছে, প্রথমটি সম্বন্ধে তো অজস্র বই বেরিয়েছে, কোষগ্রন্থও তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে। বছরের বাকি সময়ের যাপনে এই সব কথা, ভাষা নিয়ে তীব্র চেতনা আমরা কতটা বজায় রাখি, তা বিতর্কিত প্রসঙ্গ। অবশ্যই আমি সাধারণ নাগরিকদের কথা বলছি। নতুন প্রজন্মকের ইতিহাস জানানোর একটা দায় অবশ্য পূর্বসূরিদের থেকেই যায়, সে কাজ করার একটি বাহিনী নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষা নিয়ে কিছু সংগ্রামী সংগঠনও তৈরি হয়েছে, তারাও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি করছে।

এবারে বাংলালাইভে একটু অন্য কথা শোনাই। যে সংগঠনগুলির কথা বললাম, সেগুলি তো আছেই— ‘নবজাগরণ’ (এখন প্রায় মুমূর্ষু বোধ হয়), ‘ভাষা ও চেতনা সমিতি’ ইত্যাদি যেমন। কিন্তু একসময়ে একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (প্রতিষ্ঠা ১৯ মে, ১৯৮৬) বাংলাভাষা নিয়ে কিছু কাজ করতে শুরু করেছিল, সে সম্বন্ধে বাঙালি পাঠকদের কিছু খবর গুছিয়ে জানানোর জন্যেই এই লেখা।

২

ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাষা-আন্দোলনের চাপে, পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের খুশি করার জন্য ১৯৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সেই অ্যাকাডেমি তার কাজ যোগ্যভাবেই সম্পাদন করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির প্রথম সভাপতি অন্নদাশঙ্কর রায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, আকাদেমি মুখ্যভাবে লিখিত বাংলা ভাষার আদর্শায়নের (standardization) জন্য নানামুখী কাজ করবে। অর্থাৎ বানানের সমতাবিধান, অভিধান ও ব্যাকরণ প্রণয়ন, বাংলা লিপির সংস্কার, পরিভাষা প্রণয়ন ইত্যাদি। ব্যাকরণ রচনার ক্ষেত্রে কাজ তত অগ্রসর হয়নি।

কিন্তু আকাদেমি অন্তত পাঁচটি অভিধান প্রকাশ করেছিল— ‘বাংলা আকাদেমি বানান অভিধান’ (প্রাথমিক সংকলন পবিত্র সরকার, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত), ‘আকাদেমি বিদ্যার্থী অভিধান’, ক্ষুদিরাম দাস সংকলিত ‘সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ কোষ’, আর অধ্যাপক সুকুমার সেনের ‘ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ’, ‘বাংলা ধ্বনিপ্রতীক: স্বরূপ ও অভিধান’। পরিভাষা সমিতি তৈরি করেছিলেন ‘প্রশাসন পরিভাষা’র একটি জরুরি বই, আর তা ছাড়াও সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘সাহিত্যের শব্দার্থকোষ’, সুভাষ ভট্টাচার্যের ‘ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা’, গোকুলানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ‘ধাতুবিদ্যার পরিভাষা’, এ রকম অনেক বইই আকাদেমির গ্রন্থতালিকায় পাওয়া যাবে। যদিও মুদ্রণে আছে কি না জানি না।

২০১২-তে আকাদেমির পরিচালনায় রদবদলের পরে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটেছে, এবং বাংলাভাষাচর্চার উপর গুরুত্ব প্রত্যাহৃত হয়েছে। ‘আকাদেমি বানান অভিধান’ও আর মুদ্রিত হয় না, অথচ তার জন্য চাহিদা প্রচুর, কারণ বাংলা বানানের হাল হকিকত এখনও শেষবারের মতো নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন জ্যোতিভূষণ চাকি, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী, সুভাষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির সঙ্গে এই অধমের মতো মানুষেরা। তা বাংলা প্রকাশনা আর মুদ্রণের ব্যাপক ক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে, স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে প্রায় পুরোটাই। বাংলাদেশের বাংলা অ্যাকাডেমিও প্রায় শতাংশেই তার সঙ্গে নিজের বানান-নীতি মিলিয়ে নিয়েছে, শুধু ‘হলো’ আর ‘হতো’ এই রকম দু’একটি বানান বাদে।

এমনকি বাংলার যে প্রবলপ্রতাপশালী দৈনিক, সেও ‘শ্রেণি’ আর ‘কাহিনি’, ‘মফসসল’ ইত্যাদি গ্রহণ করেছে। শুধু অবাঙালি ও ভারতীয় নামের ক্ষেত্রে একটি, আমার মতে অকারণ, নিজস্বতা নির্মাণ করেছে। আর আমি মনে করি ‘এমনকি’ বানান এটাই হওয়া উচিত, তার যুক্তি আমি নানা প্রবন্ধে আর আমার ‘ব্যবহারিক বাংলা বানান অভিধান’-এর পরিশিষ্টে দিয়েছি। কিন্তু সে কাগজ, এবং তার অন্ধ অনুসারী অন্যেরা, ‘এমনকী’ লিখে চলেছে। ওদিকে ‘গণশক্তি’ কী যুক্তিতে ‘করলো’, ‘দেখবো’ ইত্যাদিতে ও-কার দেয়, তাও আমাদের কাছে অস্পষ্ট। এর কোনও দরকার নেই। আর ক্রিয়াপদে ‘এগনো’, ‘এগবে’ ইত্যাদিরও কোনও অর্থ হয় না। মাঝখানে একটা ও-কার দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। ‘ভিড়বে’ আর ‘ভিড়োবে’-র বা ‘ভিজব’ আর ‘ভিজোব’র তফাত নইলে কেমন করে করব?

৩

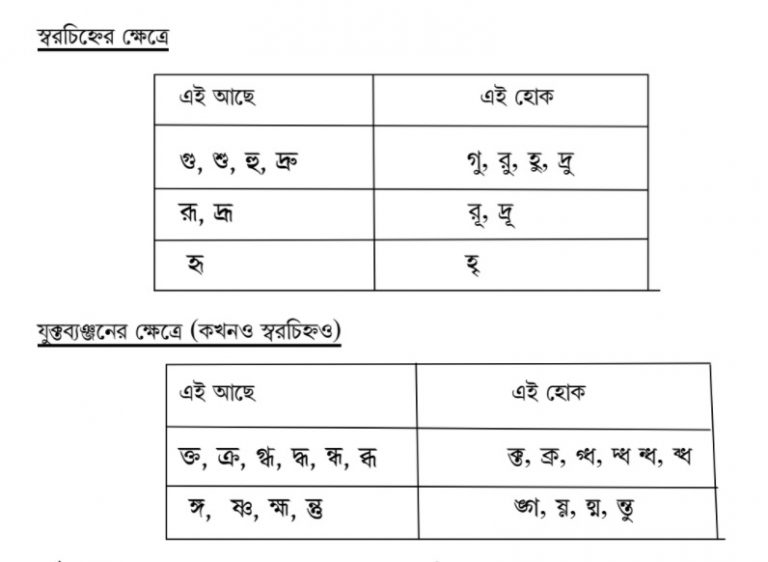

বাংলা আকাদেমি যেখানে সবচেয়ে মৌলিক কাজ করেছে, তা হল বাংলা লিখনপদ্ধতির মধ্যে কিছু দর্শনীয় পরিবর্তন, যা নিয়ে এক সময় বেশ বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এই পরিবর্তন বাংলা মুদ্রণে হরফে হরফে সংযুক্তির ক্ষেত্রে। আপনারা সবাই জানেন যে, বাংলা লিপি সব সময় linear নয়, অর্থাৎ পর পর হরফ বসিয়ে আমরা বাংলা বা ভারতীয় কোনও ভাষা লিখি না। কারণ, যাকে পারিভাষিকভাবে ‘অ্যালফাবেট্’ বলে, ভারতীয় কোনও বর্ণমালাই তা নয়। আমাদের বর্ণমালা ধ্বনি আর দল বা সিলেবলকে এক সঙ্গে ধারণ করে তাই তা আলফা-সিলেবিক। আর তার অনেক বর্ণের একাধিক চেহারা আছে। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে সেগুলিকে আমরা ‘কার’ বলি— আ-কার, হ্রস্ব উ-কার ইত্যাদি। ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ‘ফলা’। এ সব যোগ করার সময় আমাদের লেখায় আর প্রচলিত মুদ্রণে অনেক সময় বর্ণগুলির চেহারা বদলে যায়। তাতে ছোটদের দুধাপে শিখতে হয়। যেমন, তারা ‘ঙ’ জানে, ‘গ’-ও জানে, কিন্তু ‘ঙ্গ’ যে ‘ঙ্’ আর ‘গ্’-এর যোগ, তা তাদের আলাদা করে বলে দিতে হয়। ‘হ্ম’-এর ক্ষেত্রেও তাই।

এই লেখক বিদেশে ভাষাবিজ্ঞান পড়ার সময়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে খ্যাতিমান লিপিতাত্ত্বিক আই যে গেল্ব-এর কাছে লিপিতত্ত্ব বা graphology/graphemics-এর পাঠ নিয়েছিল। দেশে ফেরার পরে তার মনে হয়েছিল, তার ভিত্তিতে বাংলা লিপিপদ্ধতির একটু সংস্কার দরকার। কারণ ছাত্রছাত্রীদের বাংলা পড়তে আর লিখতে অনেক বেশি প্রতীক শিখতে হয়। বাংলা লিপির চরিত্র বিষয়ে সে প্রথমে ১৯৭৮-এর অধুনালুপ্ত ‘যুগান্তর’ দৈনিকের শারদ সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখে, পরে তা তার ‘বাংলা বানান সংস্কার: সমস্যা ও সম্ভাবনা’ বইয়ের (১৯৮৭: ৩ অধ্যায়ে) অন্তর্ভুক্ত হয়। তাতে সে স্বরচিহ্নযুক্ত হরফ আর যুক্তব্যঞ্জন সরল করে সেগুলিকে ‘স্বচ্ছ’ বা দেখেই পুরোটা বা খানিকটা চেনা যায় এরকম করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। তার প্রস্তাবগুলির মূল কথা ছিল—

পাঠকেরা লক্ষ করবেন যে, সব যুক্তব্যঞ্জন ভাঙা হয়নি। তার আলাদা-আলাদা কারণ আছে। ক্ষ, জ্ঞ স্বচ্ছ করা হয়নি, কারণ তাদের উচ্চরণে যুক্ত দুটি ধ্বনির উচ্চারণ আর বজায় নেই। য-ফলার ক্ষেত্রেও একই কথা। ‘রেফ’, ‘র-ফলা’, ‘ট-এ ট-এ’ ইত্যাদিকে রাখা হয়েছে, কারণ, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি, এগুলির পরিবর্তনের ফলে জটিলতা বৃদ্ধি পাবে।

এগুলির প্রথম পরীক্ষা হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৈরি প্রাথমিক বাংলার পাঠ্যপুস্তক ‘কিশলয়’ প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি ভাগে, যা ১৯৮৪ থেকে নতুন পাঠ্যক্রমে গৃহীত হয়। কিন্তু তখন কম্পিউটারে সুশ্রী বা সুসমঞ্জস টাইপ করা যায়নি, তাতে প্রথম প্রয়াসের চিহ্ন ছিল। দু’বছর পরে বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা হলে এই বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়, এবং এই লেখকের ছাঁচ দেখে সফটওয়্যার প্রযুক্তিবিদ বিশ্বরূপ ভৌমিক মোটামুটি নিখুঁত একটি ফন্ট তৈরি করেন। এখন ‘অভ্র’ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষাপ্রযুক্তি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্ভাবিত ‘বৈশাখী’ কি-বোর্ডগুলিতে (দুটিই বিনামূল্যে আপনার কম্পিউটারে নামিয়ে রাখা সম্ভব) পাওয়া যায়, আমাদের আকাদেমির ইংরেজি বানান Bangla Akademi বানানেই।

প্রথম দিকে কাগজগুলি এ নিয়ে প্রচুর হট্টগোল করেছিল, ২০০৪ সালে জনপ্রিয় দৈনিকে শিরোনাম হয়েছিল, ‘বাংলা যুক্তক্ষরের রূপ পালটে দিয়ে চমক রাজ্যের’। তাতে ‘কাহার পরামর্শ লইয়াছেন’ বলে সম্পাদকীয়ও লেখা হয়েছিল। এই লেখকের ‘পক্ষ-বিপক্ষ’ (২০০৪, পুনশ্চ) বইয়ে তার বিবরণ আছে, উত্তরও আছে। কেউ কেউ বিরোধিতার অতিউৎসাহে ভেবেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষর ভাঙা হয়েছে, তাতে ‘ঐতিহ্য গেল!’ বলে হাহাকার শুরু হয়েছিল। এই লেখকের প্রতি ব্যক্তিগত কটুকাটব্য প্রচুর হয়েছিল। কবি বিষ্ণু দে-র জ্যেষ্ঠা কন্যা, বন্ধু রুচিরা প্রশ্ন করেছিলেন, ‘আমার বাবার নাম তোমরা পালটে দিলে?’ তখন প্রাণপণ বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে, বাংলার একটা যুক্তব্যঞ্জনও আমরা ভাঙিনি, বরং তার চেহারা ‘স্বচ্ছ’ করার চেষ্টা করেছি। প্রথম ভাষাশিক্ষার্থীরা আমাদের লক্ষ্য, তাদের বাড়তি পরিশ্রম আমরা একটু বাঁচাতে চাই।

সুখের বিষয়, এই হরফে মুদ্রণ এখন পশ্চিমবঙ্গে আর বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে। স্কুলশিক্ষার সমস্ত বইই উভয়বঙ্গে এই স্বচ্ছ হরফে ছাপা হয়। বয়স্কদের পাঠ্য প্রচুর বই আর পত্রপত্রিকাও ছাপা হয়। ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমির অভিধানগুলিও এই হরফে ছাপা হচ্ছে, এখানেও প্রচুর বই এই হরফেই মুদ্রিত রূপ পাচ্ছে। সংবাদপত্রগুলি এ বিষয়ে খুব একটা উদ্যোগ নেয়নি, তারা তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অহং নিয়ে আনন্দে আছে, বরং আরও রক্ষণশীল হরফ নির্মাণ করছে— যেমন ‘গ্লু’ যুক্ত হরফে তারা পুরোনো হুক-এর মতো র-এ হ্রস্ব উ-কার লাগিয়েছে। আমরা মনে হয় পিছনের দিকে এগিয়ে চলেছি।

একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা আর তাৎপর্য নিয়ে ইতিহাসচর্চা আর ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ চলুক। কিন্তু বাংলাভাষার ভাষাপরিকল্পনা আর ভাষাপরিচর্যার ক্ষেত্রে যে কাজগুলি হয়েছে তাও আমাদের কিছু কিছু জানা দরকার, সেই জন্যই এই লেখার দায় স্বীকার।

*ছবি সৌজন্য: typing speed test, nkrealtors.com, filose

পবিত্র সরকার বাংলা ভাষা ও চর্চার এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। তাঁর শিক্ষা ও অধ্যাপনার উজ্জ্বল জীবন সম্পর্কে এই সামান্য পরিসরে কিছুই বলা অসম্ভব। তিনি প্রায় চারদশক অধ্যাপনা করেছেন দেশে ও বিদেশে। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন সাত বছর এবং ছ'বছর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি। লেখাতেও তিনি অক্লান্ত ও বহুমুখী। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ইংরেজি শিক্ষা, রম্যরচনা, শিশুদের জন্য ছড়া গল্প উপন্যাস রবীন্দ্রসংগীত, আত্মজীবনকথা— সব মিলিয়ে তাঁর নিজের বই সত্তরের উপর, সম্পাদিত আরও অনেক। গান তাঁর প্রিয় ব্যসন। এক সময়ে নান্দীকারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয়ও করেছেন।

6 Responses

সময়োপযোগী ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ।

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা।

আকাদেমি বানান অভিধান আর মুদ্রিত হয় না কেন, বর্তমান কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখুন ও মুদ্রণের ব্যবস্থা করুন। অবিলম্বে।

নিবন্ধটি খুবই প্রয়োজনীয় ও মনোগ্রাহী ।

নিজেকে বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে আমার যোগদান। পবিত্র বাবুর লেখা পড়েই আমার এই সিদ্ধান্ত।

শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞান সম্মত নিবন্ধ। যা সহজ সরল বর্ণনা প্রবাহে বেশ মনোগ্রাহী,হৃদয়গ্রাহীও বটে।

সুন্দর ও সমৃদ্ধ লেখাটি পড়লাম, দেরিতে। আপনার এই লেখা সব পাঠককেই সমৃদ্ধ করবে নিঃসন্দেহে। আপনার এই নিবন্ধে ব্যবহৃত বানানে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।তবে বিনীতভাবে বলতে চাই— অ্যাকাডেমি বানান শুদ্ধ; কিন্তু বাংলাদেশের ‘বাংলা একাডেমি’ যেহেতু প্রতিষ্ঠানের নাম, তাই তা কি ‘একাডেমি’ লেখা সঠিক হতো না!