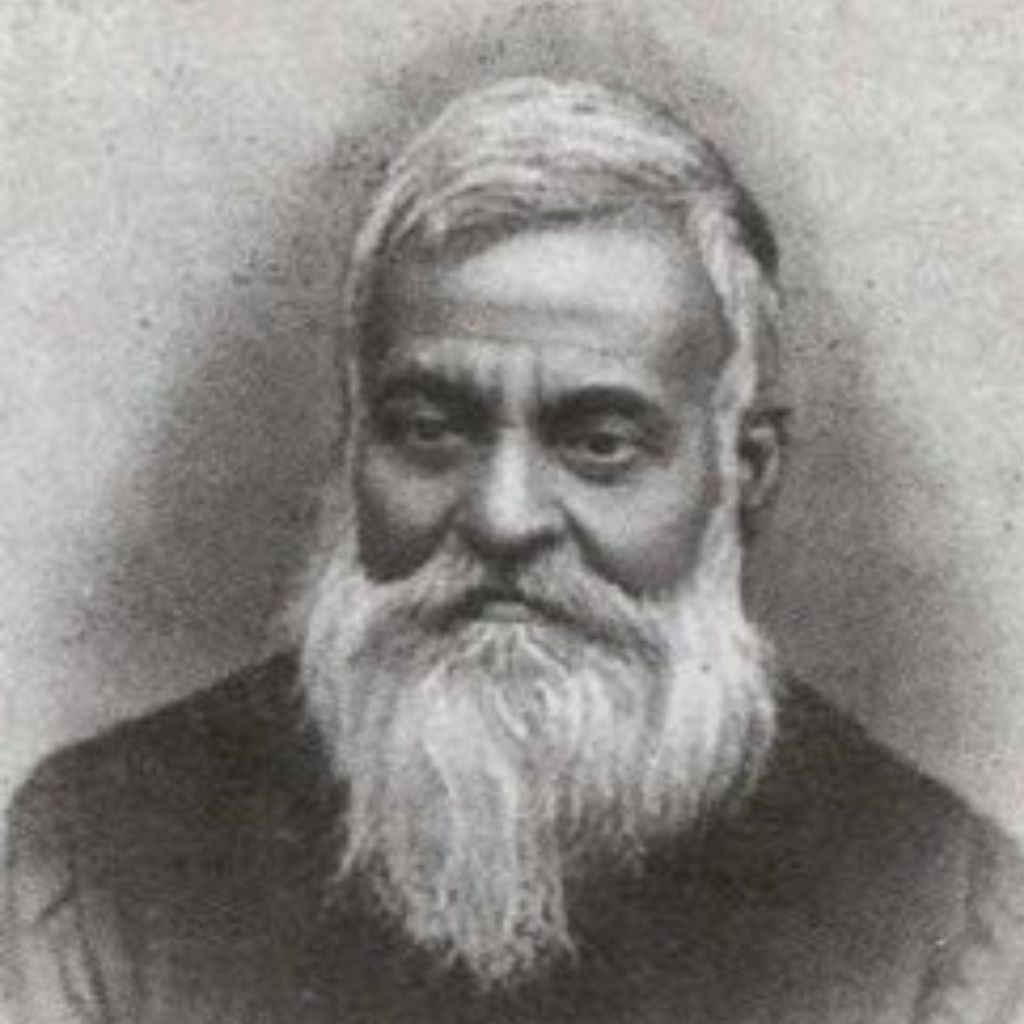

(Troilokyanath Mukhopadhyay)

ত্রয়লোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

(১৮৪৭-১৯১৯)

প্রথম অধ্যায়

ভট্টাচার্য মহাশয়

আমি মদন ঘোষ। আমার বদনে আপনারা হাসি দেখিতেছেন। আমার নূতন বিবাহ হইয়াছে। সেইজন্য আমার মুখে এত হাসি। কিন্তু তা বলিয়া আমি বে-পাগলা নই। তবে মনের মতো পত্নীলাভ হইলে চিত্ত একটু প্রফুল্ল হয়। আমারও তাই হইয়াছে। তাই হাসি-মুখে সকলকে আমি সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছি—‘গুড মর্নিং।’ (Troilokyanath Mukhopadhyay)

সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া লোকে বিদ্যালাভ করে। সে বস্তু আমি কতটুকু লাভ করিয়াছি, তাহা এই গল্পটি পাঠ করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। তাহা ব্যতীত আমি আর একটি বহুমূল্য রত্নলাভ করিয়াছি। দেবীর কৃপায় আমি রাধারাণীকে পাইয়াছি। রাধারাণী আমার গৃহের একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

কলিকাতায় যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন প্রতি বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি বাড়ি যাইতাম। বাড়ি আমাদের বর্ধমান জেলা—সামান্য একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে। বাড়ি গিয়া ভক্তিভাবে দেবীকে অঞ্জলি প্রদান করিতাম। বৈকালবেলা মাঠে গিয়া দাঁড়াগুলি খেলিতাম। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

যে বৎসর আমার প্রথম চাকরি হইল, সে বৎসর শ্রীপঞ্চমীর সময় আমি দেশে যাইতে পারিলাম না। কলিকাতাতেই সে বৎসর মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলাম। সেই সূত্রে আমি রাধারাণীকে লাভ করিলাম। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

সে বৎসর প্রাতঃকালে উঠিয়া, আমি আমার দোয়াতটিকে ভাল করিয়া ধুইলাম। পুরাতন নিবগুলি ফেলিয়া, কলমে নূতন নিব পরাইলাম। চারি পয়সা দিয়া একটি সরস্বতী ঠাকুর কিনিয়া আনিলাম। ছোট একখানি চৌকির মাঝখানে ঠাকুরটিকে বসাইয়া, তাঁহার সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে দোয়াত-কলম ও পুস্তক সাজাইলাম। শুভ্রবর্ণের ফুল ও পূজার অন্যান্য উপকরণও আহরণ করিলাম। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

“সেই প্রফুল্লবদনে ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে বলিলেন, ‘দেখ, বাপু! আজকালের ছোকরাদের মতি-গতি নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। সব সাহেবী ধরন— সাহেবী মত। কিন্তু তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল।”

এসব আয়োজন করিলাম বটে, কিন্তু পুরোহিতের কী হইবে? কলিকাতায় আমি কখনও ক্রিয়াকর্ম করি নাই। সে নিমিত্ত পুরোহিতের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু আজ— উপায়? (Troilokyanath Mukhopadhyay)

ভাবিতে ভাবিতে আমার বাসার দ্বারে গলিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের বাসায় আর যত লোক আছেন, পূজা-পাঠের তাঁহারা ধার ধারেন না। নন্দী-ভৃঙ্গীর সন্ধান বরং তাঁহারা জানেন; কিন্তু পুরোহিতের সন্ধান তাঁহারা কিছুই জানেন না। তাই মনে করিলাম যে, পথে যদি সাত্ত্বিক গোচের মানুষ দেখিতে পাই, তাহা হইলে তাঁহাকে পুরোহিতের কথা জিজ্ঞাসা করিব। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

ভাগ্যে আমার বাসার নিকট দুই-তিনখানি খোলার বাড়ি ছিল, তাই আমাকে অধিকক্ষণ আর পথে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইল না। খোলাঘরের লক্ষ্মীগণের সরস্বতীর প্রতি বিদ্বেষ নাই। কার্তিক ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি, সরস্বতী ঠাকুরাণীর প্রতিও তাঁহাদের সেইরূপ ভক্তি। মহাসমারোহের সহিত আজ তাঁহারা দেবীর পূজা করিতেছেন। ঘরের মাঝখানে তাঁহারা একখানি প্রতিমা খাড়া করিয়াছেন। প্রতিমার সম্মুখে বড় একখানি থালা রাখিয়াছেন, সেই থালে ঝমা-ঝম প্রণামী পড়িতেছে। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

“আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত তাহা আমি জানিতাম। মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম।”

কলিকাতায় পূজা-করা ব্যবসাটি নিতান্ত মন্দ নহে। বড় পূজার সময় নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেকে প্রণামীস্বরূপ এত টাকা আদায় করেন যে, বার মাস সুখে-স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের সংসার চলিয়া যায়। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

আমি গলির পথে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময়ে নিকটের একখানি খোলার বাড়ি হইতে একজন ব্রাহ্মণ বাহির হইলেন। বর্ণ তাঁহার কালো নহে; শ্যামবর্ণ বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার বর্ণ সেইরূপ ছিল। তাঁহার মুখে বসন্তের দাগ ছিল। কপালে তাঁহার সুদীর্ঘ একটি ফোঁটা ছিল; গায়ে একখানি নামাবলি ছিল। তিনি যে পুরোহিত, তাঁহাকে আর জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

ভক্তিভাবে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। হাত তুলিয়া জয়-অস্তু বলিয়া তিনি আমাকে আশীর্বাদ করিলেন। আমার ঘরে গিয়া মায়ের পূজা করিতে তাঁহাকে আমি অনুরোধ করিলাম। আমার কথায় তিনি সম্মত হইলেন। তাঁহার পূজা ও আমার অঞ্জলি প্রদানের পর, আমি তাঁহাকে দক্ষিণা প্রদান করিলাম। আজ আমার মুখে হাসি দেখিয়া আপনারা কত কী মনে করিতেছেন, কিন্তু সেদিন তাঁহার প্রফুল্ল ডায়মনকাটা মুখখানি যদি দেখিতেন, তাহা হইলে বলিতেন যে, হাঁ! হাসি বটে! তাহার কারণ এই যে, দক্ষিণাটি কিছু আশাতিরিক্ত হইয়াছিল। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

আরও পড়ুন: বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রাবলী

সেই প্রফুল্লবদনে ভট্টাচার্য মহাশয় আমাকে বলিলেন, ‘দেখ, বাপু! আজকালের ছোকরাদের মতি-গতি নিতান্ত মন্দ হইয়াছে। সব সাহেবী ধরন— সাহেবী মত। কিন্তু তুমি ছোকরা দেখিতেছি ভাল। ধর্মেকর্মে তোমার মতি আছে। তোমার নাম কি বাপু।’ (Troilokyanath Mukhopadhyay)

আমি উত্তর করিলাম, ‘আমার নাম মদনমোহন ঘোষ। আমরা সদ্গোপ।’

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, ‘বা! চমৎকার নামটি। মদনমোহন! অতি সুন্দর নাম।’

আমার নামটি যে ভাল, জ্ঞান হইয়া পর্যন্ত তাহা আমি জানিতাম। মনে মনে কত আমি আমার নামের গৌরব করিতাম। ভট্টাচার্য মহাশয়ও আজ সেই নামের প্রশংসা করিলেন। তাঁহার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি হইল। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

আমার নিবাস কোথায়, আমার পিতা-মাতা বর্তমান আছেন কী না, এইরূপ নানাপ্রকার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, ভট্টাচার্য মহাশয় সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় পদধূলি প্রদান করিতেন। প্রণামীস্বরূপ টাকাটা-সিকিটা দিয়া আমি তাঁহার সম্মান করিতাম। ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম যে, পুরোহিতগিরি ব্যতীত তিনি ঘটকালীর ব্যবসায়ও করিয়া থাকেন। সে নিমিত্ত আমার যে তখনও বিবাহ হয় নাই, কথায়-বার্তায় তাঁহাকে আমি জানাইলাম। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

“ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ‘এমন সুপাত্র! বিদ্বান্! চাক্রে! এখনও বিবাহ হয় নাই!'”

ভট্টাচার্য মহাশয় কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ‘এমন সুপাত্র! বিদ্বান্! চাক্রে! এখনও বিবাহ হয় নাই!’

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। উত্তর আর কী করিব! প্রতিদিন আমি সাবান মাখিয়া স্নান করি। এখন আর আমার পাড়াগেঁয়ে চেহারা নাই। নানারূপ সুগন্ধযুক্ত তৈলে সিক্ত করিয়া, চুলগুলি ফিরাইতে প্রতিদিন আমি আধঘণ্টাকাল অতিবাহিত করি। আরশিতে যখন আমি আমার মুখ দেখি, তখন ভট্টাচার্য মহাশয় যাহা বলিলেন, আমিও তাহাই মনে মনে ভাবি। নিজের সুখ্যাতি নিজের করিতে নাই। কিন্তু আপনারা বরং আমার বন্ধু-বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন, সকলেই বলিবে যে, মদন একজন সুন্দর পুরুষ বটে। ফল কথা, আমার নাম মদন, আমি কাজেও মদন। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

কিছুদিন পরে ভট্টাচার্য মহাশয় পুনরায় আমার বাসায় আগমন করিলেন। সেদিন আসিয়া বলিলেন, ‘দেখ, আমি ব্রাহ্মণ-কায়স্থের ঘটকালী করি; তোমাদের জাতির ঘটকালী কখনও করি নাই। কিন্তু যে স্থানে আমার বাসা, তাহার ভিতর-বাটী—এক প্রবীণ ভদ্রলোক ভাড়া লইয়াছেন। তিনি তোমাদের জাতি ; উপাধি পাল। পাল মহাশয়কে সঙ্গতিপন্ন লোক বলিয়া বোধহয়। তাঁহার নিবাস শুনিয়াছি, হুগলি জেলার কোনও স্থানে। তাঁহার এক কন্যা আছে। কন্যাটির বয়ঃক্রম বারো কী তেরো হইবে। তোমাদের জাতিতে এতবড় কন্যা থাকে না। কিন্তু তাহার কারণ আমি কতকটা পাইয়াছি। আমি যে বাড়িতে থাকি, সেই বাড়ির নিচের তলায় একটি ঘরে তোমাদের জাতীয় আর এক ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহারও নিবাস হুগলি জেলায়। সকলে তাঁহাকে নিয়োগী মহাশয় বলিয়া ডাকে। তাঁহার পুত্র পীড়িত হইয়াছে। চিকিৎসার নিমিত্ত তাহাকে তিনি কলিকাতায় আনিয়াছেন। (Troilokyanath Mukhopadhyay)

আমি শুনিয়াছি যে, এই পুত্রের সহিত পাল মহাশয়ের কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। তাহার পীড়াবশত এখনও বিবাহ হয় নাই। আমার বোধহয়, এ বিবাহ কখন হইবেও না; কারণ, নিয়োগী মহাশয়ের পুত্র কাসরোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে। কিন্তু এখনও সকলে তাহার আরোগ্যলাভের আশা করিতেছে। সেজন্য পাল মহাশয়ের নিকট এখন আমি তোমার কথা উত্থাপন করিতে পারি না। কিন্তু তুমি এক কাজ কর। তুমি গিয়া পাল মহাশয়ের সহিত আলাপ-পরিচয় কর। তাহা করিতে পারিলে, যথা সময়ে এ কাজের অনেক সুবিধা হইবে।’ (Troilokyanath Mukhopadhyay)

বানান অপরিবর্তিত

(ক্রমশ)

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (২২ জুলাই ১৮৪৭ - ৩ নভেম্বর ১৯১৯) ছিলেন একজন বাঙালি সাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি ব্যঙ্গকৌতুক রসের স্রষ্টা হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিত।