শ্রাবণ-সন্ধ্যায় সে এক জমজমাট বিয়েবাড়ি। কনে, আমার সম্পর্কে পিসি। বাবা মায়ের সঙ্গে এগারো বছরের ফ্রক-পরা আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির। একদিকে লাল টুকটুকে বেনারসিতে সালঙ্কারা সুন্দরী তরুণী পিসি আর অন্যদিকে পাঞ্জাবি, গোড়ের মালায় বরবেশে সুসজ্জিত এক যুবক। পিসি তো আমার একান্ত আপন জন। কিন্তু তরুণ সুদর্শন রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সেই আমার প্রথম দেখা। আর বরবেশে তাঁকে দেখে তো আমার কিশোরী হৃদয় মুগ্ধ। তিনি তখন খুব সম্ভবত মেদিনীপুরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তার এক বছর আগে আইএএস পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন আর আরতিপিসি, যাঁর পোষাকী নাম জয়তী দাশগুপ্ত, তিনি যোগ দিয়েছেন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকার পদে।

রথীন সেনগুপ্ত প্রসঙ্গে খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ে ওঁর স্ত্রী জয়তীর কথা, কারণ তাঁরা দুজনে ছিলেন একে অন্যের পরিপূরক! আমাদের কাঁকুলিয়া রোডের বাড়ি থেকে পিসির কলেজ ছিল ঢিল-ছোঁড়া দূরত্বে। সকালের কলেজের পাট শেষ করে পিসি চলে আসতেন। দুপুরের খাওয়ার পর খাটে শুয়ে কত গল্প, কত গান! কীভাবে কবে গড়ে উঠেছিল এক অসম বয়সী বন্ধুত্ব! আজও সে সম্পর্ক অব্যাহত।

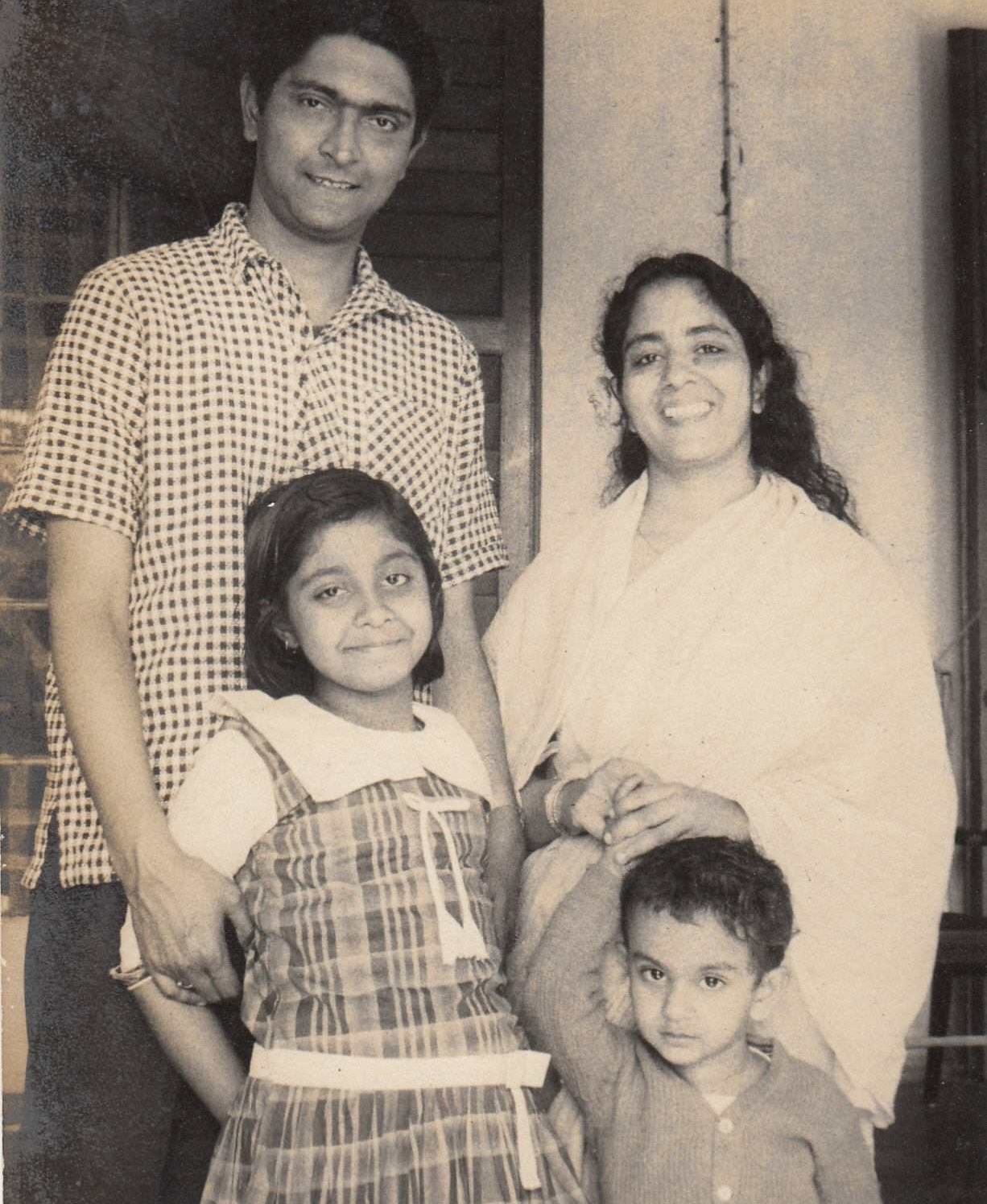

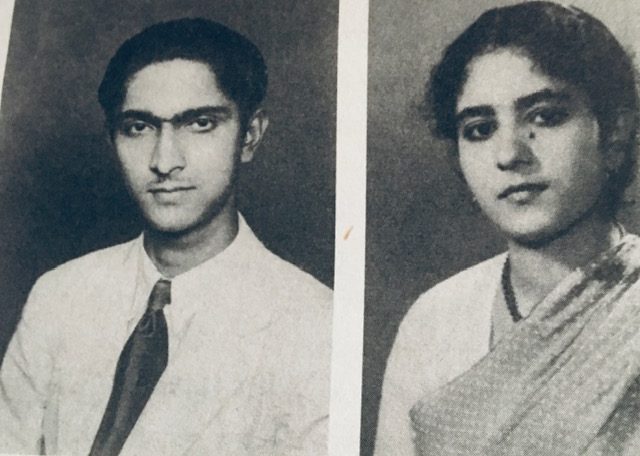

রথীন আর জয়তীর বাল্যপ্রেমের কাহিনি প্রায় ছায়াছবির জনপ্রিয় প্রেমকাহিনিকেও হার মানায়। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল জেলায় জয়তী ও রথীনের শৈশব কেটেছে। পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে জেলার ছেলেদের স্কুল আর মেয়েদের স্কুলের মধ্যে রেষারেষি লেগেই থাকত। দুই স্কুলের দুই সেরা পড়ুয়া ছিলেন জয়তী আর রথীন। কাজেই সে সময়ে মৌখিক আলাপ পরিচয় না থাকলেও লেখাপড়া নিয়ে রেষারেষি ওঁদের দু’জনের মধ্যে কিছু কম ছিল না।

বরিশাল সদর গার্লস স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় জেলায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন পিসি। পরে দু’জনেই বরিশালের বিখ্যাত ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হন। ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় রথীন দ্বিতীয় স্থান অর্জন করলেন আর জয়তী ষষ্ঠ। এরপর দু’জনেই কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিষয়ও এক- ইতিহাস।

বড় হয়ে রথীন-জয়তীর প্রেমের গল্প শুনেছি অনেক। পিসির মামাবাড়ি ছিল আলিপুর অঞ্চলে। ছুটির দিনে মাঝে মাঝেই পিসি ওঁর মামাবাড়িতে চলে আসতেন। কীভাবে যেন সে খবর রথীনের কানে পৌঁছেছিল। কোন বাড়ি জানা নেই, এক কলেজে পড়লেও মনের গোপন কথা সেভাবে জয়তীকে মুখ ফুটে জানানো হয়নি। তবু শুধুমাত্র পিসিকে চোখের দেখা দেখতে সারা দিন আলিপুরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, এসব গল্পই আমার পিসির মুখে শোনা। এর পরে কবে যেন পরস্পরের মন জানাজানি হল, প্রেম গভীর থেকে গভীরতর হল এবং সেই প্রেমের পরিণতি হল পরিণয়ে।

আমার পিতৃদেব বিজিতেন্দ্র গুপ্ত তখন দক্ষিণ কলকাতার একজন পরিচিত চিকিৎসক। গৃহচিকিৎসক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুখ্যাতি। শুধুমাত্র জয়তীর দাদা হবার কারণে নয়, সেনগুপ্ত পরিবারের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার অন্যতম সূত্র ছিল তাঁর পেশা। রথীন সেনগুপ্ত যেমন মিশুকে, হাসিখুশি, কৌতুকপ্রবণ এবং আড্ডাপ্রিয় মানুষ ছিলেন, আমার বাবার স্বভাবটিও প্রায় একইরকম। বয়সের পার্থক্য সত্ত্বেও দুজনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক গভীর বন্ধুত্ব। জয়তীর ‘জিৎদা’, সহজেই রথীনের ‘জিৎদা’ হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বালিগঞ্জের গোলপার্ক অঞ্চলে বৃদ্ধ বাবা-মা ও স্ত্রীকে নিয়ে একটি ভাড়াবাড়িতে সংসার পেতেছিলেন রথীন। সেই সময়ে অসুস্থ বাবামায়ের চিকিৎসার ভার আমার বাবার হাতে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি।

গড়িয়াহাট মার্কেটের উল্টোদিকে এক ডাক্তারখানায় বাবা সন্ধ্যের দিকে নিয়মিত বসতেন। রোগীর ভিড় না থাকলে সেখানে জমজমাট আড্ডা বসত। সে আড্ডাতে মাঝে মাঝে রথীন আর জয়তীও চলে আসতেন। পঞ্চাশ দশকের শেষদিকে চলচ্চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যথেষ্ট খ্যাতি। দীর্ঘদেহী সুদর্শন সৌমিত্রর সঙ্গে রথীনের চেহারার কোথায় যেন একটা সাদৃশ্য ছিল। বাবার কাছে শুনেছি ওঁর কাছে আগত রোগিনীদের মধ্যে অনেকেই রথীনকে দেখে সৌমিত্র বলে ভুল করতেন। রথীনও জানতেন এসব আর যথেষ্ট উপভোগ করতেন এই ধরনের ভুলভ্রান্তি।

কখনও কখনও আড্ডার আসর বসত আমাদের গড়িয়াহাট রোডের বাড়িতে। এখনও চোখের সামনে ভাসে- রথীনের মুখে কোনও একটা মজার কথা শুনে আমার মোটাসোটা চেহারার বাবা ভুঁড়ি কাঁপিয়ে হাসছেন, আর রথীন রঙ্গভরে বাবার ভুঁড়ি চেপে ধরছেন।

বিয়ের পরে রথীনের প্রথম কর্মস্থল ছিল কালিম্পং। এসডিও হিসেবে ওখানে কর্মভার গ্রহণ করার পরে ওঁর সাগ্রহ আমন্ত্রণে বাবা-মায়ের সঙ্গে একবার দার্জিলিং ভ্রমণের শেষে আমরা পিসির বাড়ি গিয়েছিলাম। পাহাড়ের টিলার ওপরে এসডিও সাহেবের ছবির মতো বিরাট বাংলো। বাংলো ঘিরে ফুলের বাগান। সেখানে অজস্র নানা রঙের গোলাপ, অর্কিড আর কত যে নাম না জানা ফুলের মেলা। পাইন আর দেবদারু গাছের ঝাড়। কালিম্পংয়ে আমাদের সেই দিনগুলি কেটেছিল খুব আনন্দে। প্রচুর আড্ডা, গল্প, দারুণ খাওয়াদাওয়া, বেড়ানো- সব কিছুর খুঁটিনাটি ব্যবস্থাপনায় কোনও ত্রুটি রাখেননি পিসি। রথীনের উষ্ণ আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন বাবা-মা। কতদিন পর্যন্ত বারবার বলেছেন সেসব কথা।

সেই তরুণ বয়স থেকেই সরকারি প্রশাসক হিসেবে ওঁর কর্মদক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। আর কর্মজীবনের সাফল্যের প্রথম পালকটি ওঁর মাথার মুকুটে তখনই বোধহয় গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। সেকথা রথীনও মনে মনে জানতেন। অনেকদিন পরেও সহকর্মীদের কাছে কৌতুক করে বলেছেন, “অবসর নেবার আগে যেন কালিম্পংয়ের এস.ডি.ও. হতে পারি আবার এবং ওখান থেকেই রিটায়ার করি।’

রথীন সেনগুপ্ত ছিলেন ১৯৫৫ সালের আইএএস। গণতন্ত্র যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন, যুক্তিবাদী বাগ্মী রাজনীতিকদের জন্ম দেবে, প্রশাসকদের তাঁদের সঙ্গে টক্কর দিতে যে মেধা ও কৌশল লাগবে, সেই শিক্ষা কিন্তু ব্রিটিশ আমলের আইসিএসদের ছিল না। প্রথম যুগের আইএএসরা নিজেদের এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। এই টক্করের লড়াইয়ের পুরোধা ছিলেন রথীন সেনগুপ্ত। এসব কথা লিখেছেন তাঁরই এক অনুজ সহকর্মী, আর এক কৃতী আইএএস।

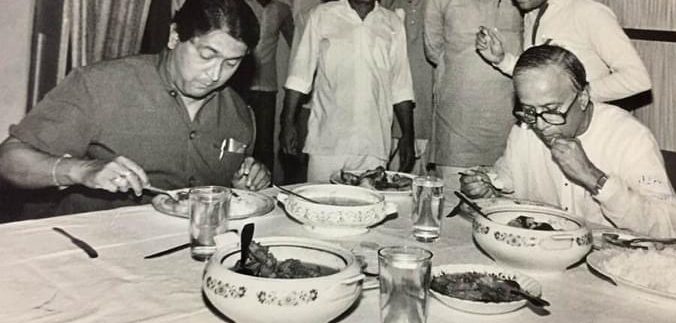

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়, সম্ভবত ১৯৫৮ সাল থেকে টানা আট বছর রথীন মহাকরণে স্বরাষ্ট্রদফতরে কখনও আন্ডার সেক্রেটারি বা কখনও ডেপুটি সেক্রেটারি পদে আসীন ছিলেন। ডাঃ রায় সাধারণত অফিসারদের নাম মনে রাখতে পারতেন না। কাজের প্রয়োজনে রথীনকে ডেকে পাঠাতে হলে, তাঁর আপ্ত সহায়ককে নির্দেশ দিতেন- “আরে ওই ছেলেটা, ওই যে সুন্দর চেহারার ছোকরা, যে পাকিস্তানের ব্যাপার খুব ভাল বোঝে…।”

ওই তরুণ বয়সেই তাঁর কর্মদক্ষতা সদাব্যস্ত মুখ্যমন্ত্রীর নজর এড়িয়ে যায়নি। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এক সময়ে বেরুবাড়িকে পাকিস্তানের হাতে সমর্পণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সেই সময়ে যেসব পাক-ভারত বৈঠক হয়েছিল, তাতে রথীনের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। শোনা যায়, পাকিস্তানপক্ষের যে কোন যুক্তিকে বিশেষ কৌশলে নস্যাৎ করে দিতে রথীনের জুড়ি মেলা ভার ছিল। প্রতিটি বৈঠকে তরুণ রথীনের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ! শেষ পর্যন্ত অবশ্য মুখ্যমন্ত্রীর জেদের কাছে নেহরুকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল। বেরুবাড়ি হস্তান্তর হয়নি। আজও এই অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গ।

বামপন্থী দর্শনে বিশ্বাসী রথীন সেনগুপ্ত কোনও কোনও সময় প্রয়োজনে নাকি আমলার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে আমার সাংবাদিক স্বামী শংকর ঘোষের মুখে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না। জ্যোতিবাবুর আমলে প্রশান্ত শূর তখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কোনও এক দাবিতে কোনও একটি মেডিক্যাল কলেজের ছাত্ররা আন্দোলন করছিলেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর ইচ্ছে ছিল পুলিশ দিয়ে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়ার।

এ ব্যাপারে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আগে মুখ্যমন্ত্রী রথীন সেনগুপ্তর মতামত জানতে চাইলেন। রথীনের উত্তর, “স্যার, দাবি জানানো ছাত্রদের মৌলিক অধিকার। কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার আগে একবার অন্তত ওদের বোঝানোর চেষ্টা করা উচিত।” প্রত্যুত্তরে জ্যোতিবাবুর মন্তব্য, “মিস্টার সেনগুপ্ত, আপনি তো দেখছি আমাদের চেয়েও বড় কমিউনিস্ট!”

ছোটবেলা থেকে সাংবাদিক হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি। ইংরেজি নিয়ে স্নাতক হবার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা পাঠ্যক্রমের ছাত্রী হলাম। শিক্ষানবিশ হিসেবে যুক্ত হলাম প্রথমে বসুমতী ও পরে কালান্তর পত্রিকার সঙ্গে। কর্মসূত্রে প্রায়ই তখন যেতে হত মহাকরণে। সেইন সময়ে দেখেছি কর্মক্ষেত্রে রথীন সেনগুপ্তর অসামান্য দক্ষতা, তাঁর অনায়াস বিচরণ। একইভাবে লক্ষ করেছি তাঁর অনুজ অফিসার এমনকি অধস্তন কর্মচারীদের বিপদে অভিভাবকের মতো নিজে উপস্থিত থেকে অবস্থা সামাল দিতে।

জনসংযোগের ব্যাপারটি খুব ভালো বুঝতেন রথীন। এই কারণেই বোধ হয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে শিল্পপতি, সাংবাদিক এমনকী তাঁর দপ্তরের সাধারণ করণিক পর্যন্ত প্রায় সর্বস্তরের পরিচিত মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল প্রশ্নাতীত। আমার সেই স্বল্প সাংবাদিক জীবনে দেখেছি সাংবাদিকদের এক বৃহৎ অংশের সঙ্গে রথীনের আন্তরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক। এই সূত্রেই সাংবাদিক শংকর ঘোষের তাঁর যোগাযোগ, যা অচিরে গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল।

আরও পড়ুন: পীতম সেনগুপ্তের কলাম কবি-সমীপে: রবীন্দ্রনাথ ও লীলা মজুমদার

আমার ও শংকরের সম্পর্কের কথা আমিই জানিয়েছিলাম প্রথমে ওঁকে, তারপর পিসিকে। আমাদের দু’জনের বয়সের পার্থক্য নিয়ে একটি কথাও তোলেননি। খুশি হয়েছিলেন। আমার বাবা-মাকে বোঝানোর দায়িত্ব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। সফলও হয়েছিলেন। আমার বিয়ের সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের টালমাটাল অবস্থা। যে কোনওদিন সরকার পড়ে যেতে পারে। বাড়িতে অতিথিদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে।

শংকর তখন টাইমস অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা অফিসের একমাত্র সংবাদদাতা ও রাজনৈতিক ভাষ্যকার। আমাকে ভয় দেখিয়েছিলেন বিয়ের দিন সরকার পড়ে গেলে তিনি কিন্তু বিয়ে করতে আসতে পারবেন না। সরকার পতনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ মুম্বইয়ের অফিসে না পাঠিয়ে বিয়ের আসরে উপস্থিত হওয়া নাকি একান্তই অসম্ভব। এত গম্ভীরমুখে কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন যে আমি ওঁকে বিশ্বাস না করে পারলাম না। ফলে বেশ ক’টি বিনিদ্র রজনী কাটল আমার।

আমার হবু স্বামীটিকে তো আমি জানি। কাজের চেয়ে তাঁর জীবনে বড় কিছু নয়। ওই দিন অঘটন কিছু ঘটে গেলে বাড়ি ভর্তি নিমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে আমার বাবার কী অবস্থা হবে, ভেবে আমার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। অবশেষে নিরুপায় আমি, মুশকিল আসান রথীন সেনগুপ্তকে ফোন করে সব কথা খুলে বললাম। সেই সময়ে উনি ২৪ পরগনা জেলার দাপুটে ম্যাজিস্ট্রেট। আমার কথা শুনে ফোনেই হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, “একেবারে ভাবিস না। তেমন কিছু ঘটলে আমি শংকরকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসব।”

পরে দুই বন্ধুতে আমার বোকা বনা নিয়ে আড়ালে অনেক হাসাহাসি করেছিলেন। শংকরের ওপর তো বটেই, পরে নিজের ওপরেও রাগ হয়েছিল ওঁর ওপর ভরসা করিনি বলে। বিয়ের দিন কোনও অঘটন ঘটল না। রথীন কিন্তু তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর নিজের গাড়িতে করে শংকরকে বিয়ের আসরে নিয়ে এসেছিলেন।

সময় গড়িয়েছে। শংকর ও রথীন নিজ নিজ পেশায় সর্বোচ্চ পদ অধিকার করেছেন। শংকর একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক পদে থাকতে থাকতেই অবসর নিলেন। রথীন স্বরাষ্ট্রসচিব থেকে মুখ্যসচিব পদে উন্নীত হলেন। অবসর গ্রহণের পরেও বেশ কিছুদিন বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম পদ অলংকৃত করেছেন। অবসরের পরও শংকরের কলম থেমে থাকেনি। যতদিন সুস্থ থেকেছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখে গেছেন। সেকালের বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহাসের ওপরে গবেষণামূলক কাজ করেছেন। রথীন ও শংকর ছিলেন পরস্পরের গুণগ্রাহী। শংকরের প্রতিটি লেখা রথীন খুঁটিয়ে পড়তেন আর পরে ফোন করতেন। দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হত। সব বিষয়ে সহমত না হলেও ওঁদের বন্ধুত্বে তা কখনও ফাটল ধরাতে পারেনি।

আমরা মাঝে কিছুদিন সপ্তাহান্তে সল্টলেকে একটি ফ্ল্যাটে গিয়ে থাকতাম। ওই একই ব্লকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ছিল রথীন সেনগুপ্তর বাড়ি। আমাদের আসার খবর পেলেই রথীন এসে হাজির হতেন আমাদের বাড়িতে। কখনও কখনও আমরা চলে যেতাম ওঁদের বাড়ি। ওঁদের দোতলার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে দুই বন্ধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতেন। ওঁদের সেই দীর্ঘ আলাপচারিতার সাক্ষী ছিলাম আমি আর পিসি। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে রথীন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে কৌতুক করছেন, ফুট কাটছেন আর তা শুনে আমার চিরদিনের গম্ভীর স্বামীটির ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠছে। সেই বিরল দৃশ্যের ছবি আজও আমার মনে গাঁথা হয়ে আছে।

২০০৮ সালে শংকর ঘোষ গুরুতর অসুস্থ হলেন আর সেই বছরই রথীন প্রয়াত হলেন। অনুজপ্রতিম এই বন্ধুটির মৃত্যুসংবাদ ওঁকে জানাতে পারিনি। ২০০৯ সালে আমার স্বামীও চিরবিদায় নিলেন। আজ লিখতে বসে বারবার ওঁদের সেই বিরল বন্ধুত্বের দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। সত্যিই মনে হচ্ছে- “ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে, / অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে”…।

*তথ্যঋণ: স্মৃতির আলোয়: রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

*ছবি: লেখকের সংগ্রহ ও পিয়ালী সেনের ফেসবুক পেজ থেকে

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।

One Response

অনন্য স্মৃতিচারণ