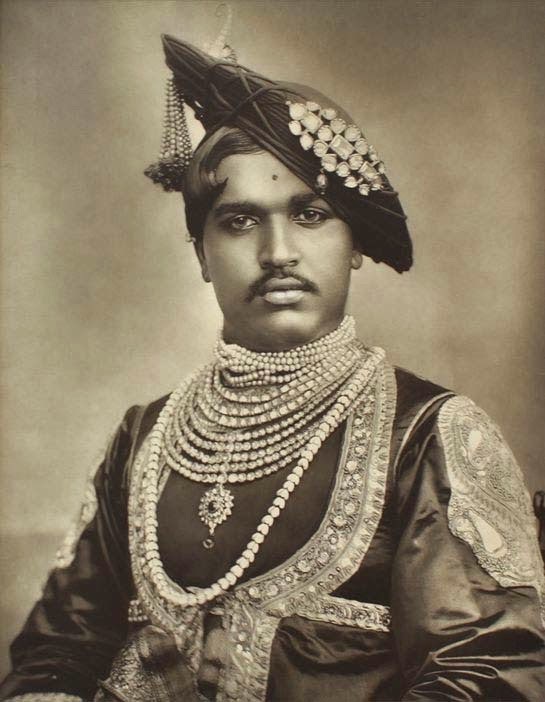

রত্নগিরি পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছেন ছত্রপতি সাহু। সামনে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা টিওয়ারে নদী। ১৯০৮ সাল। পৃথিবী প্রস্তুত হচ্ছে দুঃসময়ের জন্য, যদিও তখনও সে জানে না ছ’বছরের মধ্যেই তাকে দেখতে হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তবে একদম আভাস ছিল না, তা নয়। উত্তাল হয়ে ছিল ইউরোপ। সই করা হয় গেছে ত্রিশক্তি আঁতাতে, অস্ট্রিয়ার বোসনিয়া-হার্জেগোভিনিয়া অধিগ্রহণ নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে উত্তেজনা।

১৯০৮ সাল। আর সাত বছরের মধ্যে, ১৯১৫ সালেই গান্ধীজি ফিরে আসবেন সাউথ আফ্রিকা থেকে। ১৯০৮ সালে, ঠিক যখন ছত্রপতি গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখনই গান্ধীজি সাউথ আফ্রিকার বোয়ের যুদ্ধ-পরবর্তী শাসনে প্রতিবাদ করছেন বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, ভারতীয়দের নিম্ন অবস্থানের বিরুদ্ধে।

তখন কী ভাবছেন ছত্রপতি? এত কী চিন্তায় মগ্ন তিনি? সবে ১৯০৬ সালে তিনি কোলাপুরে প্রতিষ্ঠা করেছেন ছত্রপতি স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং মিল। কোম্পানির শাসনে দাঁড়িয়ে একজন নেটিভ রাজার তৈরি কারখানা, সেও তো কম কথা নয়! রমরম করে চলছে সে কারখানা। তাও ছত্রপতির চিন্তা কিসের?

আসলে কারখানা থেকেই তো চিন্তার শুরু। মহারাষ্ট্রের কৃষ্ণমৃত্তিকা (রেগুর) অঞ্চলে তুলোর চাষ হয় খুব ভাল। তাই তো কাপড় তৈরির কারখানা খুলেছেন ছত্রপতি। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি করছেন জলের সরবরাহ। তুলো চাষ করতে জল লাগে প্রচুর, এদিকে কোলাপুর অঞ্চলে জলের সরবরাহ বলতে টিওয়ারে নদী। তাতে কারখানার কাজ, চাষের কাজ চলে কী করে?

দ্বিতীয় অসুবিধে অবশ্যই বিদ্যুৎ সরবরাহের। তখন ১৯০৮ সাল। ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়েছিল ১৮৭৯ সালে। ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে প্রথম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, দার্জিলিং জেলার সিদ্রাপোং চা বাগানে। তাই সাহু চেষ্টা করেছিলেন অন্তত কোনওভাবে যদি বিদ্যুতের সুফলকে কাজে লাগানো যায়। কিন্তু সেও তো অপ্রতুল। তাই রত্নগিরি পর্বতের উপর দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন ছত্রপতি। ভাবছিলেন নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরির কথা।

এর ঠিক দু’দশক পরে এইরকমই এক বাঁধ তৈরিকে কেন্দ্র করে, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকে কেন্দ্র করে তৈরি হবে ইতিহাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট ডিপ্রেশন পরবর্তী সময়ে তৈরি করা হয় হুভার ড্যাম– যে বাঁধ না থাকলে রুজ়ভেল্টের দেশ শাসন করার ক্ষমতা, জন মেয়নার্ড কেইনসের সরকারি হস্তক্ষেপের অর্থনীতির ক্ষমতা, কোনওটাই জানতে পারত না পৃথিবী। রুজ়ভেল্টেরই কৌশলগত বুদ্ধি ছিল যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পপতিদের দিয়ে এমন স্থাপত্য, বা বাঁধ নির্মাণ করানো– যাতে অনেক কর্মসংস্থান হবে, মানুষের উপার্জন বাড়বে এবং অর্থনীতিতে বাড়বে চাহিদা, যার ফলে কেটে যাবে মন্দা। তাঁর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন জন মেয়নার্ড কেইনস, যাকে বিশ্ব জানবে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বের করার ম্যাজিশিয়ান হিসেবে।

তবে সেটা ১৯৩০ সালের কথা। ছত্রপতি যখন তাঁর বিদ্যুৎ সংকটের কথা ভাবছেন, তখনও তিনি জানেন না যে হুভার জ্যাম তৈরি হতে চলেছে। তাই একা একাই ভাবেন ছত্রপতি। আর যেমন ভাবা তেমনই কাজ। তৈরি হয় রত্নগিরি বাঁধ, যা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রথম ধাপ। টিওয়ারে নদীকে বাঁধ দেওয়া, জল সরবরাহ নিয়মিত রাখার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়। কিন্তু দূরদৃষ্টিতে যে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণের স্বপ্ন ছিল ছত্রপতির, তা পূরণ হতে লেগে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর– তার নির্মাণ শেষ হয় ১৯৩৫ সালে।

কিন্তু ছত্রপতি এই শিল্প বিপ্লবের ভার নিলেন কেন? আগের পর্বে আমরা দেখেছি শিক্ষাক্ষেত্রে কত বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ছত্রপতি। দলিতদের পড়াশুনো, চাকরিতে সংরক্ষণ, মেয়েদের পড়াশুনো, ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্যই পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা, সেই উনবিংশ শতাব্দীতে বসে আমাদের আজও বিস্মিত করে, ছত্রপতির স্থান ইতিহাসে স্থায়ী করে দেয়। তাহলে শিল্প বিপ্লব কেন?

এর কারণ, শিক্ষার পরে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে চিন্তিত হন ছত্রপতি। এ কথা আমরা আগেও বলেছি, যে জ্যোতিবা-সাবিত্রী ফুলের মতোই শিক্ষাকে দলিতদের উন্নতির প্রাথমিক শর্ত বলে মনে করতেন সাহু। তার পাশাপাশি তিনি গুরুত্ব দেন কর্মসংস্থানেও। বেদাকোটা বিতর্ক বা ক্ষাত্রগুরু নিয়োগের সময় থেকেই দলিতদের সমাজের মূল কর্মস্রোতে ফিরিয়ে আনাই ছিল ছত্রপতির অন্যতম মূল লক্ষ্য। আর সেইজন্যই শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শিল্পের জল সরবরাহের জন্য রত্নগিরি বাঁধ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

কিন্তু শুধু শিল্প কি পারবে জাতধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে দলিতদের কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করতে? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, মহারাষ্ট্রও তাই। তাই কৃষি বাদ দিয়ে শিল্পবিপ্লব বা কোনও অর্থনৈতিক বিপ্লবই সম্ভব নয়। ছত্রপতিও সম্ভবত তাই মনে করতেন। তাই তাঁকে ইতিহাস মনে রাখবে কৃষক আন্দোলনের নেতা ছত্রপতি সাহু রূপে। তিনিই রাজা, আবার তিনিই বিদ্রোহের হোতা। আর এই অবাক করা ঘটনার কারণের মধ্যেও সদর্পে আছেন জ্যোতিবা সাবিত্রী। কীভাবে?

আগের পর্বে জেনেছি, সত্যসোধক সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন ছত্রপতি সাহু। সেখানে কাজ করতে করতে ছত্রপতির হাতে আসে অমূল্য সম্পদ। ‘গুলামগিরি’ গ্রন্থের প্রচারের জন্য সাবিত্রীবাঈয়ের লেখা কবিতা এবং জ্যোতিবা-সাবিত্রীর লেখা তামাশার চিত্রনাট্য। অবাক হয়ে যান ছত্রপতি। এ যেন কেউ সবকিছুর যোগাড়যন্ত্র করে রেখে গেছেন ছত্রপতির জন্য। ঠিক যেমনভাবে গ্রামের সবাইকে বলতে চাইছিলেন, কৃষি বিপ্লবের কথা, জাগরনের কথা– তেমন করেই বলা এইসব কবিতায়, লোকায়ত তামাশায়। আর দেরি করেন না ছত্রপতি। প্রস্তুত করেন তামাশার দল, বেরিয়ে পড়েন গ্রামে গ্রামে।

ফল হয় অভূতপূর্ব, সুদূরপ্রসারী। দলিতদের মধ্যে যে জাগরণের বীজ রোপন করেছিলেন জ্যোতিবা-সাবিত্রী, অর্ধশতক পরে সেই ফসলেই ঢেউ ওঠে। কৃষকদের মধ্যে এই জাগরণের ফলে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের জমিদারিপ্রথা, সামন্ততন্ত্র। মহারাষ্ট্রের গ্রামের মুখিয়াদের নাম পাটিল, তারা ব্রাহ্মণ এবং রাজার মধ্যসত্ত্বভোগী। কৃষকদের কাছ থেকে রাজকরের চেয়েও বেশি হারে কর সংগ্রহ করা, দিতে না-পারলে নানারকম অত্যাচার, জোরজুলুম করা ছিল পাটিলদের কাজ। ছত্রপতি কৃষকদের বোঝান, তাঁদের পাটিলদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে, রাজা তাঁদের সঙ্গে আছেন।

গ্রামে গ্রামে শুরু হয় কৃষক আন্দোলন। পাটিলদের রাজকর দেওয়া বন্ধ করে দেয় কৃষকরা। ছত্রপতি সরাসরি কর দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে জমা ক্ষোভ ভীষণ আকার ধারণ করে। যেসব মন্দিরে দলিতদের বা কৃষকদের প্রবেশাধিকার ছিল না, মন্দিরের কাছাকাছি যাওয়ারও অধিকার ছিল না, সেইসব মন্দিরে চড়াও হয় তারা। পুরোহিতদের উপর জমা ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাদের মারধর করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিগ্রহও রক্ষা পায় না।

কিন্তু বিদ্রোহের পলি থিতিয়ে এলে প্রশ্ন ওঠে, বিকল্প কী? অব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে থেকে ক্ষাত্রগুরু নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য রাজপদে দলিত প্রার্থী নিযুক্ত করার আবশ্যিক প্রাকশর্ত, উপযুক্ত দলিত প্রার্থী তৈরি করা। তার জন্য এক বিশাল পদক্ষেপ করেন ছত্রপতি। প্রতিষ্ঠা করেন সরকারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। দেশের মধ্যে এ ধরনের ইনস্টিটিউট যে শুধু প্রথম তাই নয়, সেই সময়ের কথা ভাবলে খুব বেশি অগ্রগণ্যও বটে। এ ছাড়াও গড়ে তোলেন সংস্কৃত টোল, অব্রাহ্মণ দলিতদের দেবভাষা শেখানোর জন্য।

সরকারি নিয়মকানুন শিখে, দেবভাষা রপ্ত করে তারা যখন সরকারি পদে চাকরি করতে আসবে, তখনও যাতে ব্রাহ্মণদের হাতে হেনস্থা না হতে হয়, তার জন্যও নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করেন ছত্রপতি। সেই ব্যবস্থা ছিল অব্রাহ্মণ, দলিতদের জন্য সরকারি পদে পঞ্চাশ শতাংশ সংরক্ষণ। সংরক্ষণের পক্ষে সওয়াল করেন যাঁরা, আজকের সময়ে দাঁড়িয়েও তাঁদের পক্ষে ভাবা অসম্ভব যে চাকরির পদের অর্ধেক সংরক্ষিত রেখেছিলেন ছত্রপতি।

এহেন ছত্রপতি সাহু– যাঁকে ঘিরে আছে অনেক ইতিহাস, অনেক না-জানা তথ্য, বেদাকোটা বিতর্ক, সংরক্ষণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়, সময়রেখায় তিনি জ্যোতিবা-সাবিত্রীর থেকে একটু এগিয়ে থাকা মানুষ, তবে বদলে দেওয়া চিন্তার মাপকাঠিতে চিরকালীন। সময়ের বাহনকে তাই কয়েকপর্ব জুড়ে একটু এগিয়ে পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া- এই মানুষটিকে কুর্নিশ জানাতে।

*চিত্রঋণ: Wikipedia, Forward Press, Kolhapur, Facebook

*তথ্যঋণ:

‘দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অফ ধ্যানজ্যোতি ক্রান্তিজ্যোতি সাবিত্রীবাঈ ফুলে’; আলোক, নূপুর প্রীতি; ২০১৬

‘কাস্ট, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড আইডিওলোজিঃ মাহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে অ্যাড লো কাস্ট প্রোটেস্ট ইন্ নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া’; ও’হানলন, রোজালিন্ড; ২০০২

‘এ টেল অফ টু রিভোল্টস্’; গান্ধী, রাজমোহন; ২০০৯

‘কালেক্টেড ওয়ার্কস্ অফ্ মাহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে’ ভলিউম ১-২, গভর্নমেন্ট অফ মহারাষ্ট্র, ১৯৯১

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।