আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩] [১৪] [১৫] [১৬] [১৭] [১৮]

কবিপক্ষ চলছে। জীবনের অনেক অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অনেক কিছু হারিয়েছি। পেয়েওছি নতুন করে বহু কিছু। বহু বসন্ত পার হয়ে জীবনের সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আছি। অবশ্যই বয়সের হিসাবে। ৩৬৫ দিনে একটা বছর। কবে কারা তৈরি করেছিলেন? শুনেছি, পোপ গ্রেগোরি (Pope Gregory XIII) এটির সূচনা করেন ১৫৮২-র অক্টোবর মাসে। গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডারে আমরা বছর বলি এই ৩৬৫ দিনের আবর্তকে। এই এক বছর তো ১০৯৫ দিনের আবর্তেও হতে পারত। তাহলে আমাদের বয়স এখনকার হিসাবে একভাগের তিনভাগ হত। অর্থাৎ এখনও আমি টিনএজার। বাঃ! ভেবেই বেশ চনমন করে উঠলাম। কিন্তু, নাঃ! সেটা তো হল না। সূর্যকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে সম্পূর্ণভাবে এক বছরে এবং এই সোলার পথ অতিক্রম করতে পৃথিবীর সময় লাগে মোটামুটি ৩৬৫ দিন। এবং সেই জন্যই আমাদের এক বছর করে বয়স বেড়ে যায় প্রতি ৩৬৫ দিন অন্তর, অতঃ কিম্!! বয়স বাড়ুক তার নিয়মে। আমি চলি আমার শর্তে।

আরও পড়ুন: জীবন থেকে জীবনে: তৃতীয় পর্যায় – পর্ব ১৬

আমার বয়স কিছুতেই বাড়ে না। মানে বাড়তে দিই না। কেনই বা দেব। আমি তো এখনও সেই বাইশেই আটকে আছি। এখনও আটচল্লিশ, পঞ্চাশোর্ধ্ব, প্রতিষ্ঠিত, সম্পূর্ণ, পূর্ণকায়প্রাপ্ত পুরুষদের পছন্দ করি। তাদের মধ্যে অনেক বেশি আশ্রয় খুঁজি। যেখানে সেক্স গৌণ। যেখানে দায়দায়িত্ব একেবারেই নেই। শুধুই নির্ভরতা। সত্যি বলছি। ভুলে যাই পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন, ষাটের ওপরে আমি বেশ কিছুদিন আগেই পদার্পণ করেছি। মুশকিল হল তার চেয়ে বেশী বয়সীদের আবার বাবা-বাবা মনে হয়। বন্ধু ঠিক নয় যেন। এটা হয়তো আমার এডোলেসেন্স, আমার আস্তে আস্তে কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফোটার সময় সেই গৃহশিক্ষকের অবদান হতে পারে। যার ক্ষত এখনও আমার মনের এক কোণায় দগদগে ঘা-এর মতো জীবন্ত। কিন্তু অল্পবয়সী অর্থাৎ বিশ থেকে বিয়াল্লিশ পর্যন্ত সমস্ত বয়সের ছেলেদের অপত্য স্নেহ উজাড় করে দিই।

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় নারী সবসময়ই পুরুষদের নিচে থাকবে। সে বয়সেই হোক বা প্রতিষ্ঠায়। আমি তো কিছুতেই মানতে পারি না এ ব্যবস্থা। কারণ, গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার আমার বয়স বাড়িয়েছে। কিন্তু আমি বা আমার মন সে বৃদ্ধি মানে না। তবে ওই যে সমাজ বলে একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের বারবার সতর্ক করে দেয়। আবার আমি দেখেছি, আমার চেয়েও বেশি বয়স্ক যাঁরা, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যেও অনেকের দৃশ্যতঃ, সচেতনতা বা কোনও সংস্কার নেই বার্ধক্যের। সমানভাবে তাঁরা মানিয়ে নিতে পারেন তাঁদের চেয়ে অনেক কমবয়সী নারী-পুরুষের সান্নিধ্য, কখনও সেখানে প্রেম বা ভালবাসার প্রকাশও যে থাকে সেটাও অনুভব করি। এখানেই আমরা মানুষরা আধুনিক, সংস্কারবিহীন এবং শিক্ষিত। যাক গে। অনেক তত্ত্বকথা হল। এবার আসি কবিপক্ষে। অর্থাৎ আমার গানবাজনার শুরুয়াতে। ছোটবেলা থেকেই গানবাজনা শিক্ষার শুরু আমার। তিনবছর বয়সে অলকমামার, মায়ের কলেজের বন্ধুর হাতে সরগম শিক্ষা। একদিন অলকমামা মায়ের জার্মান রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেল আমাদের বাড়িতে আমাকে গান শেখাতে। অলকমামা খুব ভাল গান গাইত, আমার মনে আছে। এখন কোথায় জানি না। হয়তো মা’র সঙ্গে আড্ডা মারার জন্য সেও ওপর পথেই পাড়ি দিয়েছে।

সেই শুরু। তারপর মা, মাঝেমধ্যে। শেষমেষ বাবা একদিন নিয়ে গেল আমাকে গীতালিদি’র কাছে। গীতালি রায়, অনেক বাচ্চা সেখানে গান শেখে। বাবা সেই ক্লাসে আমাকে রেখে চলে গেল। গীতালিদি আমাকে কোলে নিয়ে চুমু খেয়ে বলল, “ওমা নীহারদা, কী মিষ্টি তোমার মেয়ে। যাক তুমি এক ঘণ্টা পর এসো।”

আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় নারী সবসময়ই পুরুষদের নিচে থাকবে। সে বয়সেই হোক বা প্রতিষ্ঠায়। আমি তো কিছুতেই মানতে পারি না এ ব্যবস্থা। কারণ, গ্রেগোরিয়ান ক্যালেন্ডার আমার বয়স বাড়িয়েছে। কিন্তু আমি বা আমার মন সে বৃদ্ধি মানে না। তবে ওই যে সমাজ বলে একটা প্রতিষ্ঠান আমাদের বারবার সতর্ক করে দেয়। আবার আমি দেখেছি, আমার চেয়েও বেশি বয়স্ক যাঁরা, তাঁদের ব্যবহারের মধ্যেও অনেকের দৃশ্যতঃ, সচেতনতা বা কোনও সংস্কার নেই বার্ধক্যের।

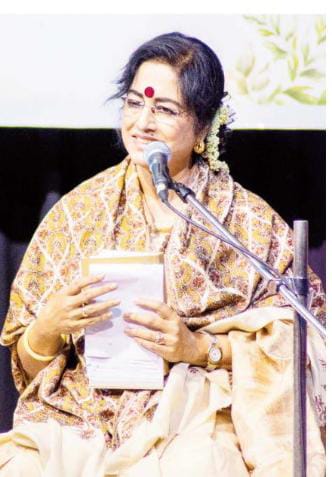

ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য

আমি কখনও তার আগে মা-বাবাকে ছেড়ে এক মিনিটও থাকিনি। খুব ভয় পেয়ে গেলাম, বাবা চলে গেল। আমি গান শিখব কী, হাপুস নয়নে কাঁদতে শুরু করলাম। আমার মনে আছে, আরও বাচ্চা, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা অবাক চোখে আমাকে দেখছে। গীতালিদি একটা টফি দিল। খেলাম। গান শেখানো শুরু। টফি শেষ। আবার আমার কান্না শুরু। আবার টফি, গান, কান্না, টফি…এক ঘণ্টা শেষ। গীতালিদি আরও গোটাকয়েক টফি আমার হাতে গুঁজে দিল। বাবা এসে দাঁড়াল। আমি ছুট্টে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, “বাবা, বাবা, আমি কাঁদিনি। গান শিখেছি। এবার বাড়ি যাব।” বাবা কোলে তুলে বলল, “বাঃ! হ্যাঁ, বাড়ি যাব। গীতালি ও কি কেঁদেছে?”। গীতালিদি মিষ্টি হাসল, “…ও কিছু না নীহারদা, প্রথমদিন তো, ঠিক হয়ে যাবে। আর বড্ড ছোট। ঠিক হয়ে যাবে।”

গানের স্কুল থেকে বেরিয়ে টুকটুক করে বাবার হাত ধরে হাঁটছি। একটু এগোচ্ছি, একটা টফি রাস্তায় ফেলে দিলাম। আবার একটু পরে আরও একটা… একটা… একটা… এইভাবে ছ’টা টফি বাবার চোখের আড়ালে রাস্তায় পড়ে থাকল। টফি কেন ছিল? তাহলে তো কেঁদেছি বলতে হবে। তাই সব টফি রাস্তায়। আমরা রবীন্দ্র সরোবরের ঝিলের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে Children’s Park-এ গেলাম।

—বাবা দোলনা চড়ব।

—আচ্ছা। চলো।

বাবা দোলনার পেছন থেকে ঠেলা মারছে। আমি দোলনায় চড়ে আকাশে প্রায় চাঁদের কাছাকাছি।

—বাবা আরও জোরে…

—আরও জোরে?

আচ্ছা—

—আরও, আরও জোরে বাবা…।

এখনও বাবার ঝকঝকে দাঁতের হাসি শুনতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি। আমার বাবা, আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। এখন ওই চাঁদের দেশে।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও দূরদর্শন ব্যক্তিত্ব