আগের পর্ব পড়তে: [১]

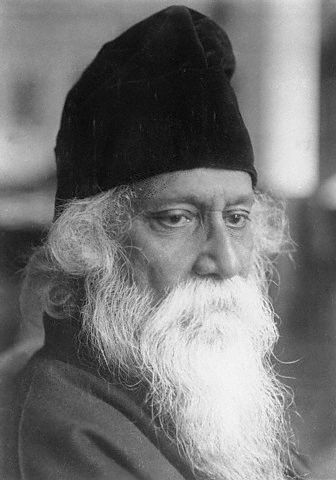

রাগ-রাগিনীর অনুপ্রবেশ রবীন্দ্রগানে ঠিক কীভাবে ঘটেছে, তাই নিয়ে কিছু বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের পরিচয় কীভাবে হয়, তা বলতে হয়। কিন্তু আমি একটু অন্য পথে চলি বরঞ্চ।

রবীন্দ্রানুরাগীরা সবাই ‘ছেলেবেলা’ বা ‘জীবনস্মৃতি’ পড়েছেন, তাই আপাতত নিজের রাগসঙ্গীত শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজেই যা বলে গেছেন সেটুকু আপনাদের স্মরণে আছে সেটা মাথায় রেখেই, একটু এগিয়ে এই পর্বে রবীন্দ্রগানে রাগের প্রতিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করছি।

গত পর্বেই লিখেছি, রবীন্দ্রগানে প্রচলিত রাগের অপ্রচলিত রূপ ধরা পড়ে। যে রাগগুলি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর গানে প্রকাশ পায়, সেগুলি নিঃসন্দেহে বেহাগ, ভৈরবী, পিলু, এবং অবশ্যই খাম্বাজ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে সবসময় কোনও একটি রাগের নির্দিষ্ট স্বরগুলিই ব্যবহার করেছেন, এমন নয়; বিবাদি স্বর কখনও কখনও, হয়ত নান্দনিকতার খাতিরে, বা হয়ত গানের বক্তব্যের সঙ্গে সুরের চলনের তাৎপর্য রক্ষার্থে। উদাহরণ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের ‘কোথা যে উধাও হল’ গানটির কথা বলা যায়।

স্বরবিতানে লেখা, এই গানটি মিশ্র মল্লার রাগে। শিক্ষার্থীরা এখানে পড়বেন মহা মুশকিলে। মল্লার কোনও নির্দিষ্ট রাগ নয়; হ্যাঁ, শুদ্ধ মল্লার রাগের অস্তিত্ব আছে ঠিক-ই, তবু মল্লার একটি রাগ-গোষ্ঠী, যার মধ্যে মূলত পড়ে মিঞা মল্লার, সুরমল্লার, রামদাসী মল্লার, গৌড়মল্লার ইত্যাদি। মিশ্র মল্লার বললেও নির্দিষ্ট কিছু বোঝায় না; তাতে স্পষ্ট হয় না, কোন কোন মল্লারের মিশ্রণ এটি। স্বরবিতানের সীমা যাঁরা পেরোতে নিতান্তই অনিচ্ছুক, তাঁরা কখনই যদি খতিয়ে না দেখেন, উক্ত গানটি মল্লার রাগ-গোষ্ঠীর কোন রাগে বাঁধা, এবং যদি জনৈক গুরুও সেই ব্যাপারে তাঁদের উৎসাহিত না করেন, তবে গানটি শেখা বা গাওয়া হয়ত সত্যিই নিরর্থক। যদি গানটিতে ব্যবহৃত স্বরসংগতি নিয়ে একটু চিন্তা করা যায়, তবে দেখা যাবে, আস্থায়ীতে গানের সুরের চলনে মল্লারে সাহানা রাগের ছোঁয়া। মল্লারের স্পষ্টতর আভাস আমরা পাই অন্তরার প্রথমার্ধে, এবং শেষার্ধে পাই কোমল ধৈবতের প্রয়োগ।

ক্লদ লেভি-স্ট্রসের মতে মহাকাব্য রচিত হয় কিছু গ্রস কন্সটিটুয়েন্ট ইউনিটের সমন্বয়ে; এইগুলি আবারও বেশ কয়েকটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সমবায়। মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে এই সমবায়গুলিই সমন্বিত করে ব্যবহার করা হয়, উপাদানগুলি আলাদাভাবে নয়। রাগের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। কোনও রাগে একটি স্বরবন্ধ কয়েকটি স্বরের সমষ্টি, যা তাদের আভ্যন্তরীণ পারস্পরিক সম্পর্কের দ্বারা একত্রিত; এরকম কয়েকটি স্বরবন্ধের সময়নের মাধ্যমে আমরা পাব কিছু স্বরসংগতি, যা নির্দিষ্ট একটি রাগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি রূপ গ্রহণ করে। মল্লার রাগ-গোষ্ঠীর সব রাগেই এমন কিছু স্বরসংগতি আমরা পাব, যা আমাদের মল্লার-অঙ্গের কোনও গানকে চিনতে সাহায্য করবে।

একইভাবে আমরা যদি ‘কোথা যে উধাও হল’ গানটির একটু গভীরে প্রবেশ করি, দেখতে পাব, আস্থায়ীতে মল্লারের যে রূপ পাই, তা আদতে সাহানা মল্লারের– ইকবাল আহমেদ খান এই রাগ গেয়েছিলেন তাঁর জীবদ্দশায়। অন্তরার প্রথমার্ধের স্বরসংগতি এবং তাঁর অল্প পরেই কোমল ধৈবতের প্রয়োগ রাগসঙ্গীতের দৃষ্টিকোণ থেকেও খুব আকস্মিক নয়, কারণ মল্লারে সাধারণত কোমল ধৈবতের স্থান না থাকলেও, মীরাবাঈয়ের মল্লারে কোমল ধৈবত খুবই স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ সাহানা মল্লার বা মীরাবাঈয়ের মল্লারের প্রতি দায়বদ্ধ ছিলেন না; তাঁর দায়বদ্ধতা গানের বক্তব্যের প্রতি, এবং সেই বক্তব্য প্রকাশের উপযুক্ত সুরের চলনের প্রতি, তাই কোমল ধৈবতযুক্ত মল্লারের এই রূপ রবীন্দ্রনাথের ভাবনার স্বাতন্ত্র বহন করে। হয়ত সেই জন্যই সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর চেয়েছিলেন, এই রাগের নাম হোক রবিমল্লার।

যে একটি বিশেষ রাগ নিয়ে এই পর্বে আলোচনা করব, তা খাম্বাজ।

রবীন্দ্র-ভাবনায় খাম্বাজকে আবিষ্কার করার মাধ্যমেই বস্তুত আমার রবীন্দ্রগান-চর্চার সূত্রপাত। আমাদের প্রজন্মের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা ও আমার বিশিষ্ট বন্ধু, দেয়াসিনী ঘোষ, এক্ষেত্রে আমার পথপ্রদর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

আজ থেকে প্রায় বছর দুয়েক আগে দেয়াসিনীর সঙ্গে আমার যখন প্রথম আলাপ হয়, খুব ইচ্ছে ছিল, একসঙ্গে কাজ করব রবীন্দ্রগান ও রাগ নিয়ে। কথাবার্তা বলে মোটামুটি ঠিক হল, খাম্বাজ রাগের দু’একটি গান ধরে এগোবো। দেয়াসিনী গাইবেন গানগুলো, আমি তবলাতরঙ্গে অল্পবিস্তর খাম্বাজের সুর বাজিয়ে ওঁকে সঙ্গ দেব। কাজটি হয়নি, কিন্তু, খাম্বাজ নিয়ে আমাদের যা আলোচনা হয়েছিল, তা-ই আমার সামনে উন্মোচিত করল রাগ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার একাংশ।

আমাদের আলোচনা যা হয়েছিল, তার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকটি মত বিনিময়ের কথা উল্লেখ করছি, যাতে আলোচনা কতদূর ও কোন পথে অগ্রসর হয়েছিল, তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমরা ‘আমার শেষ পারানির কড়ি’ নিয়ে ভাবতে পারি কি না! দেয়াসিনী বলেছিলেন, তিনি ‘কোন খেলা যে খেলব কখন’ গাইবেন ভেবেছেন।

রবীন্দ্রনাথের খাম্বাজে আধারিত বেশ কিছু গানে, যেমন এই দুটি গানেও, খাম্বাজের স্বরসংগতির যা রূপ আমরা পাই তা খাম্বাজকে তার প্রচলিত ধরনের চেয়ে অনেকটাই আলাদা করে দেয়, এমন মনে হয়েছে আগেও। ছোটবেলায় প্রথম যখন ‘শ্যামা’ শুনি, তখনও ‘ধরা সে যে দেয় নাই’ বা ‘দাঁড়াও, কোথা চলো’ শুনে গানগুলি খাম্বাজ রাগে, এ কথা বুঝতে পারলেও তার মধ্যে খাম্বাজকে খুব স্পষ্টত চিনতে পারিনি। রবীন্দ্রগানে পাওয়া খাম্বাজের স্বরসংগতির এই বিশেষ রূপ অন্যত্র শুনেছি কি? দেয়াসিনীকে সে কথা বলতে তিনি আমার বিস্ময়ের কারণ ধরতে পেরেছিলেন; সহমতও হয়েছিলেন আমার সঙ্গে।

পরিচিত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে ‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে’ বাজানো যেত। এই গানে খাম্বাজের এই ভিন্ন স্বরসংগতি নেই। রবীন্দ্রনাথ এই গান একটি পুরনো ঠুমরি, ‘আজ শ্যাম মোহ লীনো’, ভেঙে রচনা করেছিলেন। কিন্তু দেয়াসিনী চাইলেন, ‘আমারে করো তোমার বীণা’ বা ‘সখী, আঁধারে একেলা ঘরে’ গাইতে; দ্বিতীয় গানটির প্রস্তাব আমাকে নাকচ করতেই হল, কারণ তীব্র মধ্যম-যুক্ত এই গানটি গারা-খাম্বাজ নামে খাম্বাজের এক অন্য প্রকার সামনে নিয়ে আসে।

খাম্বাজে আরও কী কী গান আছে, এবং কোন গানে রবীন্দ্রনাথ কীভাবে খাম্বাজের রূপ চিত্রিত করেছেন, তাই নিয়ে এক বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন ছিল। তাই দেয়াসিনীকে প্রস্তাব দিলাম, যদি কোনও একটি দিন আমরা বসি খাম্বাজ ও রবীন্দ্রগানে তার প্রতিগ্রহণ নিয়ে চর্চায়। খাম্বাজে রবীন্দ্রনাথের কিছু গান বেছে নিয়ে আমরা এক এক করে গাইতে-বাজাতে থাকলাম।

রবীন্দ্র-ভাবনায় খাম্বাজ যে সততই ভিন্ন, তা রীতিমত ‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে’ ও ‘আমি পথভোলা এক পথিকে’র একটি তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেল। দেয়াসিনী ‘তোমারি গেহে’র কয়েকটি পঙক্তি গেয়ে তারপর যেই ‘ঘরছাড়া ওই পাগলটাকে’র রাস্তা ধরলেন, দেখলেন, দুটি রাস্তা মেলানো যাচ্ছে না।

প্রায় দুঘণ্টা আলোচনার পর বেশ কয়েকটি গান আমরা ধর্তব্যের মধ্যে আনি, এবং তাদের দুটি ভিন্ন শাখার অন্তর্ভুক্ত করি। প্রথম শাখাটি প্রচলিত খাম্বাজে রবীন্দ্রনাথের গান, যেখানে স্থান পায় ‘তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে’, ‘বনে এমন ফুল ফুটেছে’, বা ‘দুজনে দেখা হল’। আর দ্বিতীয় শাখাটি রবীন্দ্রনাথের ভাবনা অনুযায়ী খাম্বাজে রবীন্দ্রনাথের গান, যার মধ্যে পড়ে ‘ওরে আমার হৃদয় আমার’, ‘অসীম ধন তো আছে তোমার’ বা ‘দাঁড়াও, কোথা চলো’। তফাৎটা আসলে কোথায়, একটু দেখা যাক। খুব শক্ত কিছু নয়; শ্রেণিবন্ধন সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানই এটি বোঝার জন্য যথেষ্ট।

খাম্বাজের প্রচলিত যে রাস্তা আমরা দেখি, তাতে ‘গা মা পা ধা নি র্সা নি ধা, পা ধা মা গা, সা গা মা পা’ শুনতেই আমরা অভ্যস্ত– পঞ্চমে শেষ হয় এই স্বরসংগতি। রবিশঙ্কর বাজাতেন, ‘পা নি র্সা র্রে নি র্রের্সা নি ধা/মা মাগা পা/ধাগা মা গা’, যেখানে একটি স্বরসংগতির দুটি স্বরবন্ধ খুব স্পষ্ট– একটি শেষ হয় পঞ্চমে, এবং অন্যটি গান্ধারে। অথবা, আমরা এও দেখি– পা নি র্সা র্রে নি র্সা নি ধা, পা ধা মা গা/সা গা মা পা ধা গা মা গা– এখানে শেষ হয় গান্ধারে। গান্ধার-পঞ্চমের গুরুত্বেই আমরা খাম্বাজকে মাজ-খাম্বাজ থেকে আলাদা করি; মাজ-খাম্বাজে গান্ধার-পঞ্চমের পরিবর্তে মধ্যম-ধৈবতের গুরুত্ব লক্ষ্যণীয়।

রবীন্দ্রনাথও গান্ধার-পঞ্চমকে ব্যবহার করেছেন ঠিকই, কিন্তু তা যেন মধ্যম-ধৈবতের ছায়ায়। মাজ-খাম্বাজে মধ্যম ও ধৈবত দুইই স্বতন্ত্র, তাদের অস্তিত্বের জন্য গান্ধার ও পঞ্চমের প্রয়োজন হলেও, তাদের প্রাধান্যের জন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের খাম্বাজে স্বরসংগতি যেখানে খানিকটা এরকম– র্সা নি ধা পা মা গা রেগা মা/মা মাগা পা/গা মা নি ধানি পাধা/মা নি ধা, নি নি র্সা – সেখানে বোঝাই যাচ্ছে, গান্ধার ও পঞ্চমের প্রাধান্য পুরোপুরি নির্ধারিত হচ্ছে মধ্যম ও ধৈবতের দ্বারা। গুরুত্ব গান্ধার ও পঞ্চমের হলেও, মধ্যম ও ধৈবত ছাড়া যেন তা সম্পূর্ণতা পায় না। মধ্যম-ধৈবতের স্বতন্ত্র ব্যবহার রবীন্দ্র-ভাবনায় খাম্বাজের রূপে না থাকায়, গানগুলি শেষ পর্যন্ত খাম্বাজেই থাকে, মাজ-খাম্বাজে না।

খাম্বাজের দুটি ভিন্ন রূপ বোঝার সুবিধার্থে আমি পার্থক্যটি একটু লিখে দিই; সঙ্গীতশিল্পীরা গেয়ে বা বাজিয়ে একটু দেখেও নিতে পারেন।

প্রচলিত খাম্বাজে দেখি – গা মা নি ধা নি, পা ধা নি র্সা নি র্সা।

রবীন্দ্র-ভাবনায় খাম্বাজে দেখি – গা মা নি ধা, নি নি র্সা নি র্সা।

আবারও দেখা যেতে পারে–

প্রচলিত খাম্বাজে – পা নি র্সা র্রে নি র্রের্সা নি ধা, মা মাগা পা, ধাগা মা গা

রবীন্দ্র-ভাবনায় খাম্বাজে – নি র্সা নি র্রে র্সা নি ধাপা মা গা রেগা মা

কিছু আগেই বলেছি, কীভাবে মহাকাব্যে উপাদানগুলিকে একের অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে সেই সমন্বয়গুলির নানান প্রকার সমবায় একত্রিত করার সঙ্গে গঠনগত সাদৃশ্য আছে একটি রাগের স্বরগুলিকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কয়েকটি স্বরবন্ধে জড়ো করে নিয়ে সেই স্বরবন্ধগুলির সময়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বরসংগতিগুলি একত্রিত করার। খাম্বাজের রূপের এই তফাতের ক্ষেত্রে মূলত কাজ করে এই স্বরসঙ্গতিগুলি ভিন্নভাবে ব্যবহার করা। প্রচলিত রূপে এবং রবীন্দ্র-ভাবনায় স্বরগুলি বা স্বরবন্ধগুলি কিন্তু এক; কিন্তু রবীন্দ্রগানে খাম্বাজের রূপের যে ভিন্নতা আমরা পাই, তা মূলত এই কারণে, রবীন্দ্রনাথ সেই স্বরবন্ধগুলি সাজিয়েছিলেন একটু অন্যভাবে, যার ফলে গান্ধার ও পঞ্চমের প্রায় গায়ে গায়ে এসে পড়েছে মধ্যম ও ধৈবত।

সঙ্গীতরচনার ক্ষেত্রে এ পথই যে পাশ্চাত্যে অনুসরণীয়, এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। তাঁর নিজের গানও যে তিনি কিছুটা এই পদ্ধতিতেই রচনা করতেন, সে কথাও রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা পাই। সেই লেখার কিছু নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করেই এই পর্ব শেষ করব। আলোচিত তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়া পড়ে গান রচনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, এমন কিছু আমি দাবি করছি না; অনুরূপ কিছু আপনাদের ধরে না নিতে অনুরোধ করব। দুটি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মিল খুঁজতে যাওয়া অনর্থক।

আগামী পর্বে খাম্বাজের যে দুটি ভিন্ন প্রকার এই আলোচনায় উঠে এল, গারা-খাম্বাজ ও মাজ-খাম্বাজ, তাই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। আলোচনা করব খাম্বাজ-বাহার নিয়েও। প্রসঙ্গত আসবে গানের কথার বক্তব্যের সঙ্গে গানের সুরের চলনের সামঞ্জস্যের কথা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন –

“আমার বোধ হয় য়ুরোপীয় সংগীত-রচনাতেও সুরগুলি রচয়িতার মনে এক-একটা দল বাঁধিয়া দেখা দেয়। এক-একটি গাছ কতকগুলি জীবকোষের সমবায়। প্রত্যেক কোষ অনেকগুলি পরমাণুর সম্মিলন। …”

“তেমনি রসের জৈব-রসায়নে কয়েকটি সুর বিশেষভাবে মিলিত হইলে তাঁরাই গানের জীবকোষ হইয়া ওঠে। এই-সব দানাবাঁধা সুরগুলিকে নানা আকারে সাজাইয়া রচয়িতা গান বাঁধেন। … তবেই দেখা যাইতেছে সকল দেশের গানেই আপনিই কতকগুলি সুরের ঠাট তৈরি হইয়া ওঠে। সেই ঠাটগুলিকে লইয়াই গান তৈরি করিতে হয়। …”

“এই ঠাটগুলির আয়তনের উপরই গান-রচয়িতার স্বাধীনতা নির্ভর করে। … আমাদের দেশের গানের ঠাট এক-একটা বড় বড় ফালি, তাঁকেই বলি রাগিণী।”

“আজ সেই ফালিগুলাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া সেই উপকরণে নিজের ইচ্ছামতো কোঠা গড়িবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু টুকরাগুলি যতই টুকরা হোক, তাদের মধ্যে সেই আস্ত জিনিসটার একটা ব্যঞ্জনা আছে। …”

“আমাদের গানের ভাষারূপে এই রাগরাগিণীর টুকরাগুলিকে পাইয়াছি। সুতরাং যেভাবেই গান রচনা করি এই রাগরাগিণীর রসটি তার সঙ্গে মিলিয়া থাকিবেই।”

তথ্যসূত্র:

১. The Structural Study of Myth – Claude Levi-Strauss

২. ‘Something of a Musician’: Tagore’s Songs – Ashish Lahiri, The Cambridge Companion to Rabindranath Tagore

৩. ‘সঙ্গীতের মুক্তি’, সঙ্গীতচিন্তা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Shutterstock, Free Public Domain,

সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।