“সেকালের সেরা ওস্তাদ যদুভট্ট – অত বড় গাইয়ে বাঙলায় আজ পর্যন্ত হয়েছে কি না সন্দেহ – আমাদের বাড়ির সভাগায়ক ছিলেন।”

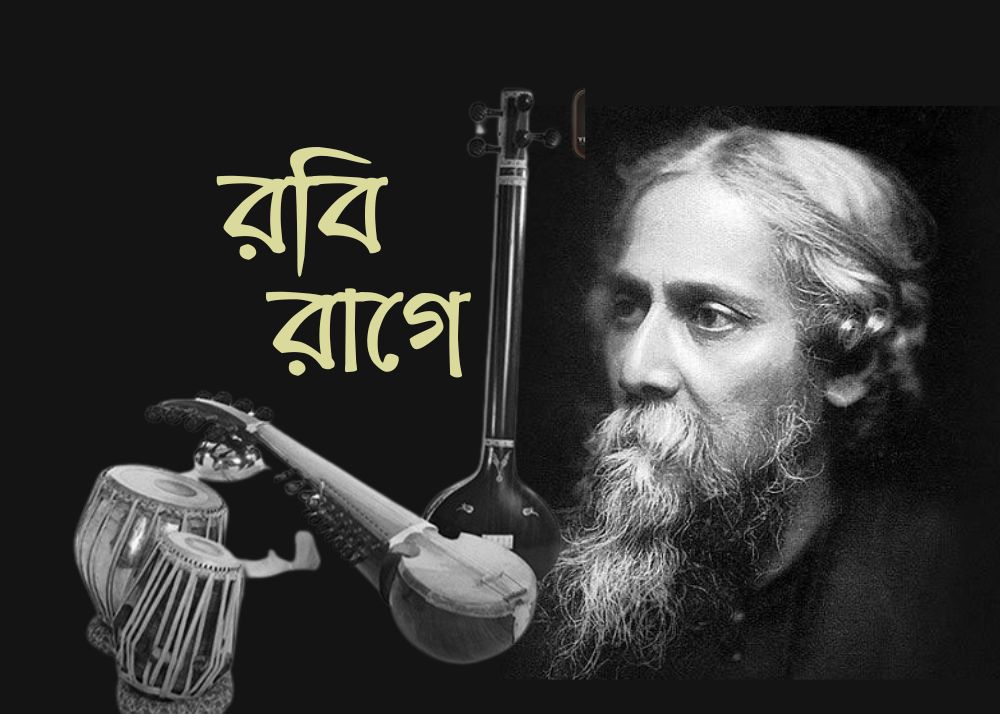

কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) বলেছিলেন দিলীপ কুমার রায়কে। তিলক কামোদ প্রসঙ্গে যদুভট্টের উল্লেখ আগেই করেছি। গত পর্বে যেমন বলেছি, এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার কথা বলব, আর রবীন্দ্রনাথের সংগীতশিক্ষার সঙ্গে যে নামটি সর্বাগ্রে যুক্ত হয়, তা যদুভট্টের (Jadubhatta); সুতরাং, এই পর্ব মূলত যদুভট্ট-কেন্দ্রিক।

প্রথম পর্বে বলেছিলাম ‘ছেলেবেলা’ এবং ‘জীবনস্মৃতি’তে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের গান-শেখা প্রসঙ্গে কথাগুলো মনে রাখতে। নিশ্চয়ই মনে রেখেছেন। আমি নিজে যখন ‘ছেলেবেলা’ পড়েছিলাম, তখন সম্ভবত যদুভট্টের প্রসঙ্গেই ‘দূর থেকে কানে পৌঁছত কানাড়ার আলাপ’ (স্মৃতি থেকে লিখছি) পংক্তিটি খুব মনে ধরেছিল। তখনই আভাস পেয়েছিলাম, তাঁরই মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের রাগসংগীতের সঙ্গে পরিচয়ের। এছাড়া, যাঁরা সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি দেবমাহাত্ম্য-আরোপণের উদ্দেশ্যে আমাকে নিরন্তর রবীন্দ্রনাথের যদুভট্টের কাছে গান শেখার গল্প বলতেন, সেইসব কল্পনার অবদান তো অনস্বীকার্য।

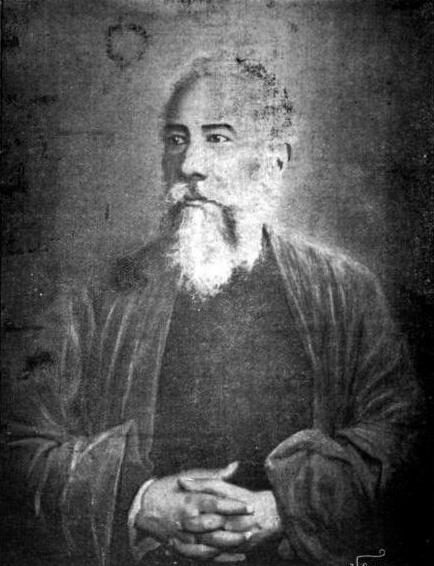

কে ছিলেন যদুভট্ট (Jadubhatta), তা নিয়ে সৌভাগ্যবশত কোনও সংশয় বা দ্বিমত নেই, যদিও তাঁর কোনও ছবি পাওয়া যায় না একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত ছবিটি ছাড়া। যদুভট্টের জন্ম ১৮৪০ সালে; অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর আগে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নয় বছর আগে। তাঁর সমসাময়িক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; তাঁর চেয়ে এক বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর সংগীতশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কিছুই জানা যায়। তাঁর শিক্ষা শুরু হয় তাঁর বাবা, মধুসূদন ভট্টাচার্যের কাছে। এরপর তিনি তালিম নেন মূলত বিষ্ণুপুরের শিল্পী রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে। রামশঙ্কর প্রয়াত হন, যখন যদুভট্টের তেরো কি চোদ্দ বছর বয়স। এরপর যদুভট্ট কলকাতায় এসে তালিম নিতে শুরু করেন খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ শিল্পী গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। গঙ্গানারায়ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৬১ সালে, অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের ঠিক একশো বছর আগে। শুধু গান নয়, যদুভট্ট সমান পারদর্শী ছিলেন যন্ত্রসংগীতেও। সেতার, সুরবাহার, সর্বোপরি পাখোয়াজের মতো যন্ত্রে তাঁর যে অনায়াস দক্ষতা ছিল, সে কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন; বলেছেন— যদুভট্ট পাখোয়াজের নতুন নতুন বোল আবিষ্কার করতেন, এবং কলকাতার অনেক পাখোয়াজ শিল্পী আসতেন তাঁর কাছে শেখার আশায়।

বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের সঙ্গে ডাগরবাণী ধ্রুপদের মিল পান অনেকে। এই ধারার ধ্রুপদকে সাধারণী গীতির পর্যায়ভুক্ত করেন অনেকে। এর গতি সরল, সহজ। খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ গমক-প্রধান গান। যদুভট্ট খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদে তালিম নিলেও তিনি যে বিষ্ণুপুরের গায়কি ভোলেননি, তার প্রমাণ মেলে রবীন্দ্রনাথের তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায়। কোনও কোনও সংগীতবেত্তা, সংগীতবিদ এই দাবিই করেন, যদুভট্টের ছেলেবেলায় শেখা গান, যা ডাগরবাণী ধ্রুপদের মতো লালিত্যে পরিপূর্ণ, তা কোথাও গিয়ে খাণ্ডারবাণীর গমক-যুক্ত গায়কির আড়ালে উপস্থিত ছিল, যার মাধ্যমে তিনি রাগের এবং ভাষার দুই আলাদা ভাবের নির্যাস নিয়ে তাঁর নিজস্ব গায়কি প্রতিষ্ঠায়সক্ষম হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, এই সামগ্রিকতার দৃষ্টিকোণই রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণা।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির প্রাণপুরুষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৭০ সালে তাঁর বাড়িতে যদুভট্টের গান শোনেন। ১৮৭৫ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে আদি-ব্রাহ্মসমাজের গায়ক এবং সমাজের সংগীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরই একটি বিজ্ঞাপন একবার বেরিয়েছিল আষাঢ় ১২৮২ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়, যাতে লেখা ছিল –

“আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসঙ্গীতের স্থায়ীত্ব ও উন্নতি সাধনের জন্য উক্ত সমাজ-মন্দিরের দ্বিতীয়তল গৃহে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। অদ্য হইতে তাহার কার্য্য আরম্ভ হইবে। রবিবার ও বুধবার ব্যাতীত প্রত্যহ সায়াহ্নে ৭।। ঘণ্টা হইতে ১০ ঘণ্টা পর্যন্ত ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে উচ্চ অঙ্গের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের শিক্ষা দেওয়া হইবে। প্রসিদ্ধ গায়ক ও সংগীতশাস্ত্রবেত্তা শ্রীযুক্তবাবু যদুনাথ ভট্ট অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।”

রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতেন ঠিকই, কিন্তু গান তাঁর কানে পৌঁছত, সে তিনি প্রত্যক্ষরূপে সংগীতশিক্ষা করুন, বা নাই করুন। বরং দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুব সখ্য ছিল, যা সেই সময় ঠাকুরবাড়ির গানে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

‘ছেলেবেলা’য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, “তার পর যখন আমার কিছু বয়স হয়েছে তখন বাড়িতে খুব বড় ওস্তাদ এসে বসলেন যদুভট্ট। একটা মস্ত ভুল করলেন, জেদ ধরলেন আমাকে গান শেখাবেনই; সেই জন্য গান শেখাই হল না। কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলুম লুকিয়ে-চুরিয়ে – ভাল লাগল কাফি সুরে ‘রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া,’ রয়ে গেল আজ পর্যন্ত আমার বর্ষার গানের সঙ্গে দোল বেঁধে।” রবীন্দ্রনাথ (Rabindranath Tagore) যে গান আনুমানিক ১৪ বছর বয়সে শুনেছিলেন, সেই গানের প্রতিগ্রহণ ঘটল ‘শূন্য হাতে ফিরি, হে নাথ, পথে পথে’ গানে, যা তিনি লিখেছিলেন ৪১ বছর বয়সে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, এই একই গান অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথও গান বেঁধেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের গানটি ‘দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া,’ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গানটি ‘তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে।’ যদি খতিয়ে দেখি, এমন প্রায় সাত থেকে আটটি রবীন্দ্র-গান পাব, যা যদুভট্টের কোনও না কোনও গানের প্রতিগ্রহণ; সেই তালিকা ইন্টারনেটে পাওয়া যায়, আমি আর দিচ্ছি না।

আমি যদুভট্ট-রচিত তিলক কামোদ রাগে দুটি পদের কথা উল্লেখ করেছিলাম – ‘কৌন রূপ বনে হো রাজাধিরাজ’ ও ‘শম্ভু হর পদযুগ,’ এবং বলেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের দুটি গান, যথাক্রমে ‘মধুর রূপে বিরাজ’ এবং ‘শান্তি কর বরিষণ’— এই দুটি পদের প্রতিগ্রহণ। সুরের চলনে খুব বেশি তফাৎ পাওয়া যায় না বললেই চলে। দুটি পদই চার স্তবকের, কিন্তু রবীন্দ্র-গান দুটি দু’স্তবকের; আস্থায়ী–অন্তরা মাত্র। আরও একটি রাগ, যা রবীন্দ্র-গানের ক্ষেত্রে খুবই উল্লেখযোগ্য, তা ছায়ানট। ছায়ানটের অন্যান্য গান নিয়ে আলোচনার অবকাশ নিশ্চয়ই রয়েছে, কিন্তু আপাতত আমি শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করব যদুভট্টেরই আরও একটি পদ অবলম্বনে সুলতালের একটি গানের প্রতি— ‘ভক্ত হৃদিবিকাশ প্রাণবিমোহন’। বিভিন্ন সূত্র অনুসারে, এই গানটি যদুভট্ট রচিত পদ, ‘শম্ভুহর মহেশ আদি ত্রিলোচন’, থেকে আহৃত।

আমরা যদি এই গানে প্রাপ্ত স্বরসমষ্টিগুলি একটু দেখি, তাহলে আমরা পাব –

র্সা নি র্সা, ধা নি ধা পা

রে গা মা পা, মা গা মা রে সা

মা মা রে সা, ধা্ নি্ ধা্ পা

পা্ মা রে, রে গা মা পা

গানের অন্তরায় বা আভোগে আমরা দেখব কিছু ভিন্ন ধরণের স্বরসমষ্টি উপস্থিত, যা সচরাচর প্রচলিত ছায়ানটে ব্যবহৃত হয় না; যথা—

র্সা র্সা, ধা র্রে র্সা র্রে

র্মা র্মা র্রে র্সা

এবং, সরাসরি বিলাবলের আঙ্গিকে –

- র্সা র্সা ধা পা মা গা মা রে সা

যদুভট্টের এই পদটির কথা ছেড়ে দিয়েও তাঁরই ছায়ানটের একটি ঝাঁপতালে বাংলা গানের (ব্রহ্মসংগীত) সঙ্গেও ‘ভক্ত হৃদিবিকাশে’র সাদৃশ্য লক্ষণীয়। যদুভট্টের গানটি ‘বিপদ-ভয়-বারণ যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাকো না’। এই গানটিতেও প্রথম স্তবকে আমরা পাব ‘ভক্ত হৃদিবিকাশে’ পূর্বোল্লেখিত চার স্বরসমষ্টি। দুটি গানেই আমরা দেখতে পাব, গানের প্রথম ভাগের প্রথম দিকেই খাদের পঞ্চম পর্যন্ত সুরের বিচরণ। ‘বিপদ-ভয়-বারণে’র অন্তরাতেও শেষে বিলাবলের আঙ্গিকে অবরোহণ দেখি।

রবীন্দ্রনাথ পদটির দ্বারা, না এই ব্রহ্মসংগীতটির দ্বারা অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, তা আমার জানার কথা নয়। তবে, যা বুঝতে পারছি, দুটি গানেই আমরা লেভি-স্ট্রস কথিত যে মিথিমের প্রাসঙ্গিকতা দেখি, তা একটি টেম্পলেট হিসেবে ছায়ানটের সম্ভাব্য স্বরসমষ্টির অন্তর্গত হয়ে রয়েছে। এরপর ধ্রুপদাঙ্গে ছায়ানটের কোনও গান সৃষ্টি করলে এর বাইরে বেরোনো প্রায় অসম্ভব।

বছর দুই আগে এই অধম, একটি এইটুকু বাচ্চা ছেলে; একুশ-বাইশ-তেইশ বছর বয়স; ছায়ানটে ঝাঁপতালে একটি গান বাঁধে তার বন্ধুর আবদারে। এমন মনে করা সত্যিই অবিশ্বাস্য নয়, আমি তখন এই দুটি গানের একটিও শুনিনি। অথচ, আমার গানেও অনুরূপ স্বরসমষ্টির প্রয়োগ ছিল, যদিও আমি সেটা পেয়েছিলাম একটি প্রচলিত ধামার থেকে। কে বলতে পারে, যদুভট্ট বা রবীন্দ্রনাথ সেই ধামার শোনেননি? কিন্তু, যাই হোক, যেমনভাবেই হোক, আমার গানেও আমার অজ্ঞাতেই যদুভট্ট এবং রবীন্দ্রনাথ ঢুকে পড়ায় আমি হয়ে গেলাম এক বিপুল পরম্পরার অংশ।

টি. এস. এলিয়ট রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধ, ‘ট্র্যাডিশন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট’ মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। আমার সৌভাগ্য হয়েছে অধ্যাপক চিন্ময় গুহর কাছে এই প্রবন্ধের পাঠ নেওয়ার। মাস্টারমশাই প্রবন্ধটি পড়াতে গিয়ে বলেছিলেন, এলিয়ট নিজেও যা লিখেছেন; আমরা সবসময়ই আমাদের পরম্পরা বহন করে চলি। আমাদের আগে যা হয়েছে, তার প্রকৃষ্ট প্রভাব আমাদের ওপর পড়তে বাধ্য। আমাদের পূর্বসূরিরা যা করেছেন, তাই আমাদের পরম্পরা। আমরা যখন নতুন কিছু তাতে সংযোজন করি, আমরা একদিকে যেমন আমাদের অগ্রজদের সঙ্গে নিয়ে চলি, তেমন নিজেরাও আমাদের অগ্রজদের মধ্যে নিজেদের একটুখানি জায়গা করে নিই। এখন যদি প্রশ্ন ওঠে, বা প্রমাণিতও হয়, আমার দাবি— এই প্রচলিত স্বরসমষ্টি নাকি আমার মাথায় এসেছিল, বা ‘যদুভট্ট, রবীন্দ্রনাথ ঢুকে পড়েছিলেন’ আমার গানে – সর্বৈব মিথ্যা, আমার কিন্তু উকিল জোটা উচিৎ। এলিয়ট প্রবন্ধের একটি জায়গায় স্পষ্টত বলেছেন, যে কোনও কবির কবিতার উৎকৃষ্টতম জায়গা হল সেটি, যেখানে তাঁর পূর্বজদের উপস্থিতির ইঙ্গিত বিদ্যমান। এটিই হবে তার তর্কের হাতিয়ার। এই একই যুক্তিতে গত পর্বে উল্লেখিত নজরুলের ‘টুকে’ দেওয়াও সঙ্গত।

ছায়ানটেই যখন রয়েছি এবং এই পর্বের শেষের দিকে নজরুলের ‘নকলনবিশি; যখন এসেই পড়ল, আশা করি খুব বিস্তারিতভাবে বলতে হবে না, কোন দুটি গান এখানে প্রাসঙ্গিক। এখন যদি ‘অল্প লইয়া থাকি তাই’ বা ‘শূন্য এ বুকে পাখি মোর আয়’ গান দুটির সাদৃশ্য বোঝাতে আরম্ভ করি, তাহলে ভবিষ্যতে আমারই আর গান দুটি শুনতে ইচ্ছে করবে না; সুতরাং, আপনাদের শ্রবণ-অভিজ্ঞতার ওপর তাদের ছেড়ে দিলাম।

যদুভট্ট ঠাকুরবাড়িতে বেশিদিন থাকেননি। অনুমান করা হয়, অত্যধিক মদ্যপানের দোষেই তাঁকে জোড়াসাঁকোর পাট চুকিয়ে দিতে হয়। তাঁর সংগীত ঠাকুরবাড়িকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তার আভাস আমরা পাব ঠাকুরবাড়িতে রচিত ব্রহ্মসংগীতগুলি থেকে। সততই, তাঁর ধ্রুপদের যে কাঠামো, যা ডাগরবাণীতেও দেখি, তা ঠাকুরবাড়ির প্রত্যেক সংগীত রচয়িতাকে দিয়েছিল গান রচনার আধার। এই পর্বের শেষে যুক্ত করছি, যদুভট্টের পদ অবলম্বনে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রচিত গানের তালিকা।

- যদুভট্ট – রুম ঝুম বরখে আজু বাদরওয়া (কাফি, সুলতাল)

দ্বিজেন্দ্রনাথ – দীন হীন ভকতে, নাথ, কর দয়া (কাফি, সুলতাল)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ – তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে (কাফি ঝাঁপতাল)

রবীন্দ্রনাথ – শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ, পথে পথে (কাফি, সুলতাল)

- যদুভট্ট – শশধর তিলক-ভাল (ভৈরব, ঝাঁপতাল)

দ্বিজেন্দ্রনাথ – অনুপম মহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান (ভৈরব, ঝাঁপতাল)

- যদুভট্ট – আজু শম্ভু হর নাচত (খাম্বাজ, সুলতাল)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ – আজি বিশ্বজন গাইছে (খাম্বাজ, সুলতাল)

- যদুভট্ট – আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ (বাহার, তীব্র)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ – (আজি) আইল বসন্ত, হিমঋতু (বাহার, তীব্র)

রবীন্দ্রনাথ – আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ (বাহার, তীব্র)

সুভদ্রকল্যাণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের স্নাতকোত্তর। বর্তমানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর করছেন। স্তরের ছাত্র। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর লেখা সংগীত ও সাহিত্য বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। বহু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছেন, সেগুলিও প্রকাশিত ও সমাদৃত। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা প্রকাশ পেয়েছে। মূলত ইংরাজি ভাষায় কবিতা লেখেন সুভদ্রকল্যাণ। তাঁর আরেকটি পরিচয় রাগসঙ্গীতশিল্পী হিসেবে। সংগীতশিক্ষা করেছেন আচার্য শঙ্কর ঘোষ, পণ্ডিত বিক্রম ঘোষ, পণ্ডিত উদয় ভাওয়ালকর, ডঃ রাজিব চক্রবর্তী প্রমুখ গুরুর কাছে। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার ও সম্মাননা।