১৯১২ সাল। অগস্ট মাসের ‘মর্ডান রিভিউ’ পত্রিকায় একটি নিবন্ধে লেখা হল, ‘…ডিনারের পর আমরা রোটেনস্টাইনের বাসায় গেলাম। আমাদের নাম ঘোষণা হল। পরমুহূর্তেই দেখলাম একটি কৃশতনু মানুষ দ্রুতপদে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।’

কে এই কৃশতনু মানুষটি? সেই নিবন্ধেই এর জবাব ছিল এমন, ‘এই সেই মানুষ, যিনি শুধুমাত্র তাঁর গান দিয়ে তাঁর জাতিকে উন্নত করে তুলেছেন।’ নিবন্ধের লেখক এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। এ প্রসঙ্গে আরও লিখেছেন, ‘আমি তাঁকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, ‘ওঃ মি. অ্যান্ড্রুজ়, কতদিন থেকে যে অপেক্ষা করে আছি আপনাকে দেখব বলে।’ শুধু তাই নয়, সেই কৃশতনু মানুষটি এও বললেন, ‘ কীভাবে যে আপনার জন্যে অপেক্ষা করে আছি তা আপনাকে বোঝাতে পারব না।’

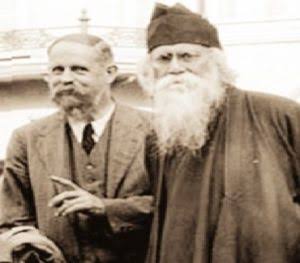

এই ছিল চার্লস ফ্রিয়র অ্যান্ড্রুজ়ের সঙ্গে প্রাচ্যের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎকারের চিত্রনাট্যটি। এবং এটি বর্ণিত হয়েছে ‘অ্যান ইভনিং উইথ রবীন্দ্র’ নিবন্ধে যার লেখক স্বয়ং অ্যান্ড্রুজ়। ইউরোপের কোনও পত্রিকায় এর আগে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কোনও অভারতীয়ের লেখা প্রকাশিত হয়নি। এটিই প্রথম রচনা, ফলে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে দেশের বাইরে তখনও তেমন কেউই কিছু জানতেন না। ফলে নিবন্ধটি সেই অর্থে ঐতিহাসিকও বটে।

[the_ad id=”266918″]

আসলে রোদেনস্টাইনের বাসায় সেদিন কবিতা পাঠের আসর বসেছিল। সেই আসরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ শুনে এবং অনুধাবন করে এমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যে অ্যান্ড্রুজ় সেই ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন এভাবে: ‘নেভিনসনের সঙ্গে আমি হ্যামস্টেড হিথ-এর ধার ঘেঁষে হাঁটছি। একাকী নীরবে আমি এই কাব্যের মহিমার কথা চিন্তা করব এই আমার মনের বাসনা। নেভিনসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি হীথ অতিক্রম করে চলতে লাগলাম। আকাশ নির্মেঘ, গায়ে ঈষৎ অস্তরাগ– ভারতবর্ষের অস্ত্ররবির ছোঁয়া যেন লেগেছে লন্ডনের আকাশে। একা চলতে চলতে আমি ভাবতে লাগলাম কী আশ্চর্য এই কবিতা ‘জগৎপারাবারে তীরে ছেলেরা করে খেলা’….।’ তিনি আরও লিখলেন, ‘শৈশবে শ্রুত নানা মধুর ধ্বনির মতো এর সুরে আমি সম্পূর্ণ অভিভূত বোধ করছিলাম। অনেক রাত্রি পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের নীচে পদচারণা করতে লাগলাম। যখন ফিরে এলাম তখন প্রায় ভোর হয়েছে।’

[the_ad id=”266919″]

এই ছিল সেদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মানুষ, চার্লস ফ্রিয়র অ্যান্ড্রুজ়ের ধারণা। এই ধারণা ধীরে ধীরে দু’জনের বন্ধুত্বকে নিবিড় ও গাঢ় করে তুলল। আসলে রবীন্দ্রনাথের রচনা, দর্শন ও ব্যক্তিত্বে অ্যান্ড্রুজ় এতটাই আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। কবির আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে এলেন অ্যান্ড্রুজ় ১৯১৩ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। সেখান থেকে কলকাতায় আসেন এবং কবির আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে মিলিত ও পরিচিতও হন। এই সময় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অ্যান্ড্রুজ়ের মুখাবয়বের একটি রেখাচিত্রও আঁকেন। সেই সফর অ্যান্ড্রুজ়কে এতটাই মোহিত করে যে, মার্চ মাসের ৮ তারিখে কবিকে চিঠিতে তাঁর আগামী ইচ্ছের কথা জানান।

‘জুলাই মাসে যখন আমার ছুটি হবে তখন আবার আশ্রম এসে এদের সঙ্গে কাটাতে আমার ইচ্ছে করে। আপনি যখন দূরে রয়েছেন তখন একজন বয়স্ক লোক তাদের সঙ্গে থাকা দরকার যিনি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রাখতে পারবেন উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন।… শান্তিনিকেতনে উপস্থিত থেকে আমি কি আপনার চিন্তার ভার কমাতে পারি না?’

এমনকী এই ইচ্ছেও প্রকাশ করলেন যে, ‘আমি কলেজে ছুটি নিয়ে আশ্রমে এসে থাকব। সেখানে আমি ইংরেজি পড়াব আর নিজে বাংলা শিখব। আমি ওখানে সবচেয়ে বয়সে বড়ো, তরুণ বিকাশোন্মুখ ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রতি শুভেচ্ছা নিয়ে আপনার হয়ে এদের সঙ্গে থাকব। তাতে করে হয়তো আমি বিদ্যালয়টিকে দৃঢ় সম্বন্ধ রেখে আপনার আদর্শটি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। এ আমার জীবনে বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে মনে রেখে আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসে যেন চলতে পারি, নতুন কিছুরই প্রবর্তন যেন না করি। আপনি বিদ্যাশ্রমটিকে যেভাবে দেখতে চান সেভাবে রাখাই আমারও ইচ্ছে।’

[the_ad id=”270084″]

অ্যান্ড্রুজ় অবশেষে এলেন শান্তিনিকেতনে। প্রথম দিন থেকেই কবির পূর্ণ আস্থা ছিল তাঁর উপর। নেপালচন্দ্র রায়কে লেখা চিঠি থেকে জানা যায় সে কথা, ‘এন্ড্রুজ যাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করতে পারেন কোনো বাধা না পান সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।’ এরপর ঘটল এমন একটি ঘটনা, যাকে বিরল বলা যেতে পারে। মহামতি গোখলের আমন্ত্রণে অ্যান্ড্রুজ়কে দক্ষিণ আফ্রিকা যেতে হবে বলে ঠিক হল। ১৯১৩-র ৩০ নভেম্বর শান্তিনিকেতনে কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন অ্যান্ড্রুজ়। তাঁর সঙ্গে কবিও কলকাতায় শুধু এলেন না, ৫ ডিসেম্বর খিদিরপুর বন্দরে জাহাজে তুলে দিতে স্বয়ং হাজির হলেন। কবি এর আগে বা পরে তাঁর কোনও সতীর্থকে এইভাবে বিদায় জানাতে গিয়েছেন বলে ইতিহাসে কোনও সাক্ষ্য মেলে না।

অ্যান্ড্রুজ় গান্ধীজি এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নানা কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকেছেন। বিদেশে সফরকালে কবির সহচরও থেকেছেন একাধিকবার। রবীন্দ্রনাথ সাধারণত তাঁর মনের মতো না হলে কাউকেই দীর্ঘ সফরসঙ্গী করতেন না। আসলে অ্যান্ড্রুজ়ের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি কোনও আসক্তি ছিল না, বরং আর্তের জন্য তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা ছিল। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ‘দীনবন্ধু’ আখ্যা দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই কবি এই সিদ্ধান্তও নিয়ে নিয়েছেন, যে অ্যান্ড্রুজ়কে শান্তিনিকেতনে পাকাপাকিভাবে রাখা দরকার। সেই অনুযায়ী ১৯১৪ সালের ১৯ এপ্রিল অ্যান্ড্রুজ় অন্য সমস্ত কাজের দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি নিয়ে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন।

[the_ad id=”270085″]

কবি আনন্দে সেই উপলক্ষে একটি কবিতা রচনা করলেন:

‘প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার

হে বন্ধু, এনেছ তুমি, করি নমস্কার।

প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার

হে বন্ধু, গ্রহণ কর, করি নমস্কার।

খুলেছ তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার

হে বন্ধু, প্রবেশ কর, করি নমস্কার।

তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর

হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।।’

এই সময়ে তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘উৎসর্গ’ প্রকাশিত হয় এবং দেখা যায় কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন ‘রেভারেন্ড সি.এফ.এন্ড্রুজ প্রিয়বন্ধুবরেষু’ এইভাবে। অ্যান্ড্রুজ় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এতটাই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে, ১৯১৪ সালের ২১ এপ্রিল রোদেনস্টাইনকে লিখেই দিলেন, ’অ্যান্ড্রুজ় আমার কাছে একেবারে ভগবৎপ্রেরিত।… অ্যান্ড্রুজ় আমাকে অনেক সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারবে, তবে আমার একটু সন্দেহও যে নেই তা নয়। যাই হোক, ওর বন্ধুত্বটাই আমার কাছে একটা মস্ত বড়ো লাভ এবং আমার বিশ্বাস, যত দুর্দৈবই আসুক আমাদের বন্ধুত্বের ছেদ পড়বে না।’

এই দীনবন্ধুকেই অনেকে ভুল বুঝে ব্রিটিশের গোয়েন্দা বিভাগের অনুচর ভাবলেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কখনওই এমন ভাবনাকে প্রশ্রয় দিতে রাজি ছিলেন না। কবি তাঁকে এতটাই বিশ্বাস করতেন, যে জালিয়ানওয়ালাবাগের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের পর তাঁকেই গান্ধীজির কাছে পাঠিয়েছিলেন। অ্যান্ড্রুজ় কবির পারিবারিক বন্ধুও হয়ে উঠেছিলেন। মীরা দেবী ও নগেন্দ্রনাথের সম্পর্ক খুব জটিল দিকে চলে যাওয়ায় বহুবার অ্যান্ড্রুজ়কে সেখানে মধ্যস্থতা করতে হয়েছে। এককথায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নানা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রতিনিধিত্ব করতে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন বিদেশে।

[the_ad id=”270086″]

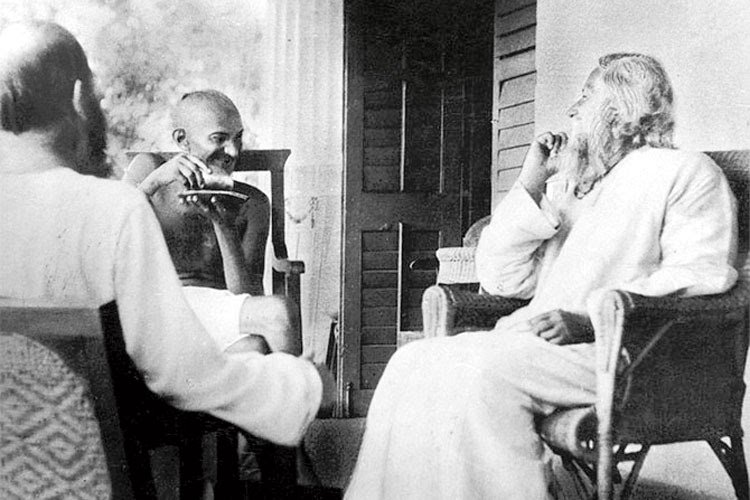

গান্ধীজির সঙ্গে ১৯২৫ সালের ৩০ মে রবীন্দ্রনাথের যে একান্ত বৈঠক হয়েছিল শান্তিনিকেতনে, সেখানে একমাত্র অ্যান্ড্রুজ়কেই তিনি অনুমতি দিয়েছিলেন অংশ নেবার জন্য। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে যখন ‘সভ্যতার সংকট’ লিখলেন কবি, সেই ঐতিহাসিক প্রবন্ধে অ্যান্ড্রুজ়ের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন তিনি। লিখেছেন, ‘আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।… দৃষ্টান্তস্থলে অ্যান্ড্রুজ়ের নাম করতে পারি, তাঁর মধ্যে যথার্থ ইংরেজকে, যথার্থ খ্রিস্টানকে, যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে।’

*ছবি সৌজন্য: লেখক

তথ্যঋণ:

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

3 Responses

খুব সুন্দর লেখা।শ্রদ্ধেয় লেখকের লেখা আগেও পড়েছি,খুব সুন্দর লাগে।

লেখক মহোদয়কে সশ্রদ্ধ নমস্কার

পুনরায় অসাধারণ লাগলো প্রিয় লেখকের লেখাটি। অপেক্ষায় রইলাম আগামীর। শ্রদ্ধা প্রনাম জানাই।