দুপুর একটা আটত্রিশের নৈহাটি লোকাল। রবিবার। মানুষের আনাগোনা কম। স্টেশনে। ট্রেনেও। নৈহাটি লোকাল তবু বারুদঠাসা। একটা একটা কামরা। একটা একটা জানলা। দুটো দুটো রঙ। লাল-হলুদ। সবুজ-মেরুন। এই আমরা কারা? দারুণ চিৎকার, ‘ইস্টবেঙ্গল!’ ঠিক তক্ষুনি, সেই আকাশছুঁই শব্দতেজ যেন মৃদু মনে হয়। কারণ, অন্য কামরা গর্জে উঠে বলছে, ‘মোহনবাগান!’ তারপর যুবভারতী। সন্ধে সাড়ে সাতটা। এ-পোড়া মহাদেশের শ্রেষ্ঠতম ডার্বি। দ্য কলকাতা ডার্বি! আমাদের ‘বড় ম্যাচ’! (East Bengal – Mohun Bagan)

খেলাটা শুরু হয়ে গেছে। একশো বছর আগেই। ৮ই অগাস্ট। ১৯২১। কোচবিহার কাপে। সে ম্যাচ অবশ্য অমীমাংসিত। গোলশূন্য। অফিশিয়াল তথ্য বলছে, প্রথম ডার্বি-ম্যাচের তারিখ: ২৮শে মে। ১৯২৫। ইস্টবেঙ্গল জয়ী। স্কোর, ১-০। সেইদিন থেকেই, আমাদের টোটাল বাঙালি জাতি— দুই ভাগ। এ বলে, ঘটি। সে বলে, বাঙাল। তোর বাড়িতে ইলিশ। তবে আমার বাড়িতে গলদা চিংড়ির মালাইকারি। আসলে প্রতিবেশী। প্রতিবেশী শব্দটিতে ফোকাস করুন পাঠক। কিংবা লালনের ভাষায়, পড়শি। যে আমাদের পরিপার্শ্বেই আছে। শোকে। উল্লাসে। কূটকচালে। তেলেবেগুনে।

উত্তর-আধুনিক মানুষ বিয়োগ করতে করতে এক। একা। তবু, একবাটি খাসির মাংস ও-বাড়ি থেকে চালান হয়ে এল। পরদিন, বাটি ফেরত গেল মোচাঘন্টে পরিপূর্ণ হয়ে। এই যে যৌথযাপন, এই যে ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’—সেগুলোই আমাদের মানুষ করেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে, প্রতিবেশ এবং প্রতিবেশীর ধ্যানধারণা বদলেছে। সে বদল অতি সূক্ষ্ম। কিন্তু মৌলিক। উত্তর-আধুনিক মানুষ বিয়োগ করতে করতে এক। একা। তবু, একবাটি খাসির মাংস ও-বাড়ি থেকে চালান হয়ে এল। পরদিন, বাটি ফেরত গেল মোচাঘন্টে পরিপূর্ণ হয়ে। এই যে যৌথযাপন, এই যে ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’—সেগুলোই আমাদের মানুষ করেছে। এম্প্যাথেটিক করেছে। এম্প্যাথি না থাকলে, একটা আস্ত শহর পথে নেমে আসত? বন্দরে? বাজারে?

প্রিজনভ্যান। শো-কজ লেটার। পোষা গুন্ডা। থোড়াই কেয়ার! মানুষ নেমেছে। ‘জাস্টিস’ চাইছে। যে চিকিৎসক-পড়ুয়া ধর্ষিত হলেন, খুন হলেন, একটা কোরাপ্টেড স্টেট-মেশিনারিকে নগ্ন করে দাঁড় করালেন পৃথিবীর আয়নায়! সেই মৃত মেয়েটির আত্মা যেন মিছিলে নেমে আসে। নইলে যুবভারতীর দুই পড়শি— যাদের মধ্যে অনন্ত খিস্তিখেউড় আর ঘেন্না, কখনও রক্ত আর হিংসা— বেমালুম ভুলে গিয়ে কাঁধে উঠে পড়ল! গায়ে মোহনবাগান জার্সি। অথচ হাতে লাল-হলুদ পতাকা। একজন ইস্টবেঙ্গল ফ্যান, এগিয়ে দিলেন জলের বোতল। রাইভ্যালদের দিকে! পড়শি কি ছুঁয়ে দিল শেষমেশ? তাই জন্ম হল দৃশ্যের। জন্ম নিল প্রতিরোধ। জন্ম নিল অলৌকিক এক ভ্রাতৃত্ববোধ। এ-ঘটনা এশিয়া মহাদেশের ফুটবল-ইতিহাসে বিরল! কলকাতা ময়দানে ম্যাজিকের মতো।

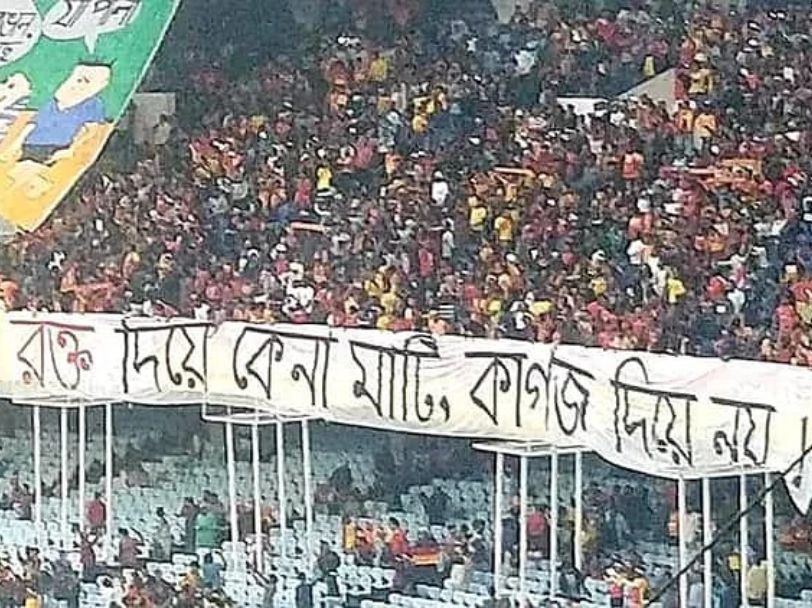

ফুটবল গ্যালারির প্রতিবেশী পৃথিবীতে অগুনতি। যেমন, ডার্বি ডি মিলানো। ইতালির মিলান শহরের দুই ক্লাব। এসি মিলান এবং ইন্টার মিলান। স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে যে দুটো ক্লাব দাপিয়ে বেড়ায়, সেল্টিক এবং রেঞ্জার্স! বিশ্ব-ফুটবল যে ডার্বিকে বলে, ‘ওল্ড ফার্ম’ ডার্বি। কলকাতা ডার্বির সঙ্গে অভূতপূর্ব মিল। কেন? মোহনবাগানের বিপুল ফ্যানবেস আপাতদৃষ্টিতে— দেশজ নাগরিক। স্কটিশ ক্লাব রেঞ্জার্সেরও তাই। বিপরীতে, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জন্মলগ্ন থেকেই অভিবাসীর। যেমন, সেল্টিক। তাই বিস্ময়চোখে দেখি, পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তেই অভিবাসনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে ফুটবল। সার্ভাইভ্যালের অংশ হয়ে উঠেছে সে। আপনাদের মনে আছে পাঠক, ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির সেই টিফোর কথা? লেখা ছিল: রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়। সিএএ-এনআরসি আন্দোলনে উত্তাল পশ্চিমবঙ্গে, ইস্টবেঙ্গলের প্রতিবেশী ক্লাব এ কঠিন উচ্চারণকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বৈকি! প্রতিবেশীর ধর্ম তেমনই। ‘ডার্বি’ শব্দটির অর্থ, অভিঘাত, অতিমানবিকতা বোধহয় তেমন।

ইট-পাথর। যাবতীয় হিউমিলিয়েশান। তার পরেও, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ভৌগোলিকভাবে আত্মীয়। পরিপূরক। এত মায়ার, আলোর, যৌথতার কথা বলে কি ‘রাইভ্যাল’ শব্দটিকে পেলব করে দিলাম কোথাও? আজ্ঞে না।

মনে পড়ছে উমাকান্ত পালোধির কথা। ১৯৭৫। আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল জিতল ৫-০ গোলে! সেদিন রাতে, কষ্টে আর যন্ত্রণায়, আত্মহত্যা করলেন উমাকান্ত। সুইসাইড নোটে লিখলেন: পরের জন্মে মোহনবাগানের প্লেয়ার হব। প্রতিশোধ নেব পাঁচ গোলের! বলতে চাইছি, প্রতিবেশীর চরিত্র! বলতে চাইছি আবহমান কালের দ্বন্দ্বের কথা। দ্বন্দ্বের ভেতরঘরেই পারস্পরিক সম্মান। অনিবার্য ক্লেদ। অমানুষিক আবেগ! আসলে আমাদের আছে বলতে— আবেগ। যে আবেগের চক্করেই সহজে পাঁচিল তুলতে পারিনি আমরা। জানলাটা বন্ধ হয়ে যাবে যে! সকাল-সন্ধের দুঃখ-কথা আসলে উধাও। তবু, হাল-আমলের জার্সি ছিঁড়ে দেওয়ার কথাই বলি। অথবা ক্লাব-পতাকায় আগুন কিংবা সল্টলেকের রাস্তায় দুই-পক্ষের যুদ্ধ। ইট-পাথর। যাবতীয় হিউমিলিয়েশান। তার পরেও, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ভৌগোলিকভাবে আত্মীয়। পরিপূরক। এত মায়ার, আলোর, যৌথতার কথা বলে কি ‘রাইভ্যাল’ শব্দটিকে পেলব করে দিলাম কোথাও? আজ্ঞে না। যে বাড়ির আর্তনাদ শুনে ছুটে আসেনি কাছের কোনও মানুষ, সে কি বুঝবে প্রতিবেশীর দায়?

দায় থেকেই পথে। কলেজস্ট্রিটে। লালবাজারে। আর জি কর হাসপাতালে। একসঙ্গে উড়ছে দুটো পতাকা। মশাল জ্বলছে। নৌকো ভাসছে। অন্তরে যে বিভেদ, যেন নদী হয়ে গেছে। গঙ্গা? পদ্মা? যেন আগুনে। জলে। বাতাসে। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মা বাঁধা পড়েছে। পা মিলিয়েছে, আরও এক পড়শি। মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। যেন পাড়ায় ঢুকে, বেপাড়ার ছেলে চোখ রাঙাচ্ছে! এই মুহূর্তে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ‘পদাতিক’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার কথা ভীষণ মনে পড়ছে। ‘আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি/গলিত ধাতুরা কখন জমাট বাঁধবে?’ এই মুহূর্তে, ‘বেপাড়ার ছেলে’কে রাষ্ট্র ভেবে নিতে খুব আপত্তি হবে আপনাদের? যদি না-ই হয়, তবে প্রতিবেশীরা এক হয়। জমাট বাঁধে। শৈশব থেকে দেখে এসেছি তাই। অথচ প্রতিবেশী-সুলভ যে সচেতন দূরত্ব, সেটুকুও ঘুচে গেছে। প্রতিপক্ষ একটাই। রাষ্ট্র।

ট্রেন ছেড়েছিল যখন! প্রত্যেক স্টেশান থেকেই মানুষ উঠেছে। উঠছে। উঠবেও। যে যার যুদ্ধশিবিরে প্রস্তুত। সামনে বিধাননগর। তারপর শিয়ালদা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-ও এক অসম ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান। তিন প্রতিবেশী। বনাম, রাষ্ট্র।

ট্রেন ছেড়েছিল যখন! প্রত্যেক স্টেশান থেকেই মানুষ উঠেছে। উঠছে। উঠবেও। যে যার যুদ্ধশিবিরে প্রস্তুত। সামনে বিধাননগর। তারপর শিয়ালদা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ-ও এক অসম ডার্বি। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান। তিন প্রতিবেশী। বনাম, রাষ্ট্র। ফুটবল-ইতিহাসের এমনতর মাহেন্দ্রক্ষণের আঁচে, আর জি কর সংক্রান্ত প্রতিটি আন্দোলন যে ওম পেল, আগুন পেল, পেল আশ্চর্য কিছু স্লোগান, সেই অপাপবিদ্ধ মুহূর্ত দীর্ঘজীবী হোক! আমাদের স্বপ্নে ফিরে ফিরে আসুক— বৃষ্টিস্নাত এক মোহনবাগানীর কাঁধে আরেক বৃষ্টিভেজা ইস্টবেঙ্গল সমর্থক। স্লোগান দিচ্ছে। চিৎকার করছে। যা-খুশি তাই করছে। এই যা-খুশি তাই, এই প্রতিবেশী-সত্ত্বা, এই দ্রোহ—তাড়া করুক রাষ্ট্রকে। তবেই গোল। গোওওওওল!

চিত্রঋণ – ফেসবুক

রোদ্দুর এমন একটা বই যার ফ্রণ্ট কাভারে সিনেমা আর ব্যাক কাভারে ঘুম। মধ্যে অনেকগুলো পাতা। লেখা ও না-লেখা। সসম্মানে অঙ্কে তৃতীয় বর্ষের পড়াশোনা শেষ করে স্নাতকোত্তরে প্রবেশ করলেও, হিসেবনিকেশ গুলিয়ে দেওয়াই রোদ্দুরের প্রধান কাজ।