সন্ধান করি ক্ষোভমুক্ত শান্ত কবিতার। যে-কবিতার মধ্যে রোষানল জ্বলন্ত অবস্থায় দেখা দেবে না। যে-কবিতা পড়লে মন নম্র হয়ে আসবে। বিনত হবে মন। কেননা সংবাদপত্র খুললে বা টিভির পর্দায় চোখ রাখলে অনবরত নানারকম সামাজিক অগ্নিকুন্ডের ভেতরকার অবিচার দেখতে পাওয়া যায়। মনকে একটু শান্তি দিতে পারে, প্রলেপ দিতে পারে এমনভাবে, যাতে বহির্জগৎ থেকে প্রাপ্ত জ্বালাযন্ত্রণার অন্তত সাময়িক উপশম হয়, সে রকম কবিতা খুঁজি। যা মনকে অনেক দূরতর ভুবনে নিয়ে যায় এমন কবিতাও খুঁজে চলি।

আমার এই খোঁজার লক্ষ্যে থাকে প্রধানত নবীনদের কবিতা। কারণ যাঁরা ইতিমধ্যেই কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় আছেন, তাঁদের লেখা তো তত খুঁজতে হয় না — সহজেই সেইসব কবির দেখা পাই। বড় প্রকাশনা থেকে যেহেতু তাঁদের বই প্রকাশ পায়, তাই, সরাসরি বিনা আয়াসেই তাঁদের কাব্যগ্রন্থ হাতে চলে আসে। এখন নব্বই দশকের কবিরা সকলেই ভালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর নব্বই দশকের অগ্রজ কবিদের লেখা তো আরও অনায়াসে পাওয়া যায়। আমি এখন খুঁজি একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন, মূলত তাঁদের কবিতা। বলা দরকার, কবিতায় দশক-বিভাগের যে-প্রথাটি রয়েছে, তার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তিক্রমই ইতিমধ্যে সাহিত্য সমাজে শোনা গিয়েছে। সেসব যুক্তি অমূলক, তা আমি কখনওই বলতে চাই না। তবে কোন কবিতালেখক কোন সময় থেকে লিখতে শুরু করেছেন, দশক উল্লেখ করলে তার একটা দিশা পাওয়া যায়। যেমন ২০০০ সাল থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যাঁদের প্রথম বই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের বলা হয় শূন্য দশকের কবি। আমার নিজের যেমন, প্রথম কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৭৭ সালে — আমাকে তাই চিহ্নিত করা হয় সত্তর দশকের কবি হিসেবে। এই প্রথার সুবিধাজনক দিকটি হল, একটু আগেই যে কথা বললাম, কোন কবি কোন সময় থেকে নিজের লেখা প্রকাশ করতে শুরু করেছেন, তা সহজে বোধগম্য হয়। তাঁর কবি হিসেবে উন্মেষমুহূর্তটি আমরা জানতে পারি।

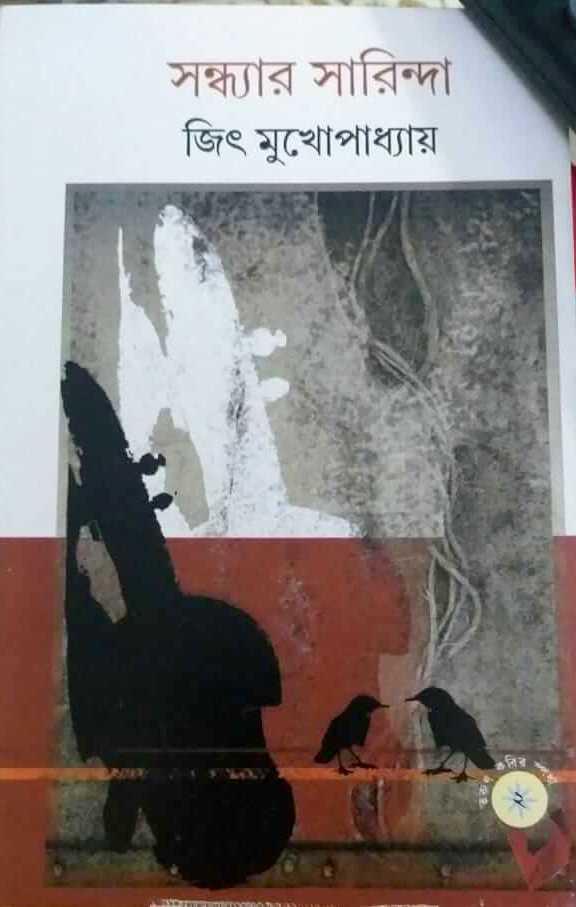

আজ যাঁর কবিতা নিয়ে দু’চারটি কথা বলতে ইচ্ছে করছে, সেই কবির নাম জিৎ মুখোপাধ্যায়। ২০১২ সালে সপ্তর্ষি প্রকাশন থেকে তাঁর প্রথম বই প্রকাশ পায়। বইটির নাম আশ্চর্য সুন্দর: সন্ধ্যার সারিন্দা। মাত্র ৩২ পৃষ্ঠার বই। ‘সারিন্দা’ একটি বাদ্যযন্ত্রের নাম, যে-বাদ্যযন্ত্র তত বেশি প্রচারিত নয়৷ রাস্তায় বসে গান গেয়ে উপার্জনের চেষ্টা করতে বাধ্য হওয়া, পথভিক্ষুকদের হাতে দেখা যায় এই বাজনা। বাদ্যযন্ত্রের কথা জিৎ মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের শিখরেও এসেছে। কয়েকটি লাইন তুলে দিই সে-বইয়ের একটি লেখা থেকে। লাইনগুলি এইরকম:

শতাব্দিতে সুর দেন বিসমিল্লা খান

অবন ঠাকুর এইমাত্র

তাকে যেন এঁকে উঠলেন

ক্যানভাসে

সাঁকোটি লিখেই আমি দ্রুত

দু’জনকে মুখোমুখি করি —

নিশ্চুপ নৈঃশব্দ বেজে ওঠে।…

এইটুকু পড়েই আমার মন আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে আসে। অবন ঠাকুর ও বিসমিল্লা খান দুই ভিন্ন যুগের দু’টি ভিন্ন শিল্পমাধ্যমের দু’জন কিংবদন্তি শিল্পী। বিসমিল্লা খান কোথায় সুর দিলেন? শতাব্দীতে সুর দিলেন। শতাব্দীতে কি সুর দেওয়া যায়? বাচ্যার্থের সীমা অতিক্রম করে যাওয়ার দৃষ্টান্ত রাখলেন এই অতি তরুণ কবি, নিজের প্রথম শীর্ণ কাব্যগ্রন্থেই।

অন্য দিকে, অবন ঠাকুর কী আঁকলেন? সুর আঁকলেন। সুরকে কি অঙ্কনসীমায় ধরা যায়? আবারও এই অতি তরুণ লেখক বাচ্যার্থে যা প্রকাশ পায়, সেই অর্থসীমাকে পেরিয়ে গেলেন। তারপর আমরা পাচ্ছি একটি আশ্চর্য লাইন: সাঁকোটি লিখেই আমি দ্রুত দু’জনকে মুখোমুখি করি। দুই আলাদা যুগের আলাদা কলাবিদ্যার শিল্পীকে কবিতায় মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে, তাঁদের যোগসাধন করলেন জিৎ মুখোপাধ্যায়! কী ভাবে করলেন? সাঁকোটি লিখেই। কোনও সাঁকোকে কি লেখা যায়? কিন্তু সেই বাস্তব প্রশ্নকে পিছনে ফেলে রেখে কবি এক অলৌকিকের সৃষ্টি করলেন, যেখানে নিশ্চুপ নৈঃশব্দ বেজে উঠল।

এই কবির দ্বিতীয় কবিতার বইটিকে কবিতাগ্রন্থ বলা যাবে কী? তাতে দোষ দেখতে পারেন কেউ কেউ। কারণ বইটি মাত্র আট পৃষ্ঠার একটি কাব্য পুস্তিকা। সে-বই প্রকাশ পায় ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর। সেই বইয়ের নামটিও মনকে মুগ্ধ করে৷ কী নাম? শিরিন রংয়ের পটুয়াপাড়া। এই কবির সঙ্গে আমার আলাপ আছে। এঁকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, ‘শিরিন’ কথাটা আপনি লিখলেন কেন? তখন জিৎ আমাকে জানান, তিনি যে-এলাকায় বসবাস করেন সে-জায়গায় মুসলিম সম্প্রদায়েরও অনেক পরিবার থাকেন। সেখানে শিরিন নামের একটি মেয়েকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু পরিচয় হয়নি। শিরিন শব্দটি আদতে ফারসি শব্দ যার অর্থ জীৎ অভিধানে দেখে নিয়েছেন। শিরিন মানে হল সুন্দর। যেই শিরিন শব্দটি রংয়ের নাম হয়ে উঠল, একটি মেয়ের নামের পরিবর্তে, তখনই আবারও এই শব্দপ্রয়োগ বাচ্যার্থ পার হয়ে গেল। শিরিন একটি মেয়ের নাম হতে পারে, হওয়া খুব স্বাভাবিক ঘটনাও। কিন্তু যেই আমি পড়লাম শিরিন রঙের পটুয়াপাড়া, ওমনি শব্দটি তার অর্থের মধ্যে নারীধর্ম বজায় রেখেও, অঙ্কনধর্মের সঙ্গে এক তুলনাহীন মিশ্রণ ঘটিয়ে দিল। কারণ পরের কথাটাই তো ‘পটুয়াপাড়া!’ পটুয়াদের কাজ কী নিয়ে? রং নিয়ে। কী রকম অভাবিত ভাবে রঙিন এক আলো এসে মনকে শান্ত করে রোষ-ক্ষোভ থেকে দূরে নিয়ে গেল।

এই আট পৃষ্ঠার কবিতা পুস্তিকাটির একেবারে শেষ মলাটে একটি ছোট্ট কবিতা ছাপানো হয়েছে। কবিতাটি আমি পাঠকদের জন্য পুরো তুলে দিচ্ছি:

শহরের সব মেঘে আজ

দুর্জয় লণ্ঠন জ্বলে আছে

এখানে জগৎ বিষে

অতি দূর নীল

নিশিথকালের শেষে

যোগিনী নিরন্ন অন্ধ খঞ্জ

জ্যোতিশ্চক্রে হেঁটে যায়

কীর্তনিয়া তুমি ফের গাও।

অশ্রু ও বিদ্যুৎ

আনন্দকে কলমা করে পড়

যে-শান্তরসের কথা এতক্ষণ বলছিলাম, এই কবিতাটি কিন্তু পুরোপুরি সেই শান্তরসকে উপস্থিত করছে না। এই কবিতায় আমরা দেখছি, এর জগৎ বিষে অতিদূর নীল। দেখতে পাচ্ছি যোগিনী নিরন্ন অন্ধ খঞ্জ — তবু সেই যোগিনী কিন্তু জ্যোতিশ্চক্রে হেঁটে চলেছে। আর কবিতাটির প্রথম দুটি লাইনে অত্যাশ্চর্য যে ছবি ফুটেছে, তা তো আমরা ভুলতেই পারি না। সেখানে শহরের সব মেঘে আজ দুর্জয় লণ্ঠন জ্বলে আছে। লণ্ঠন কথাটির পূর্বে দুর্জয় শব্দের ব্যবহার কবিতাটিকে এক অজানা উদ্ভাসে আলোকিত করেছে। তেমনই আমরা ভুলতে পারছি না, কবিতাটির শেষ দুটি লাইনও: অশ্রু ও বিদ্যুৎ/আনন্দকে কলমা করে পড়। ‘কলমা পড়া’ মানে সকলেই জানেন, ইসলাম ধর্মের ইষ্টমন্ত্র জপ করা। অশ্রু ও বিদ্যুৎ শেষ পর্যন্ত আনন্দকে প্রার্থনায় পরিণত করল। কলমা করে পড়, এই বাক্য অপ্রত্যাশিত এক সৌন্দর্যের সঞ্চার ঘটাল। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীরও ইশারা দিয়ে যেতে ভুলল না। অথচ আট পৃষ্ঠার এই সামান্য পুস্তিকাটি ক’জন পাঠকের হাতেই বা পৌঁছতে পেরেছে! গভীর কবিতাধর্ম মর্মে নিয়ে প্রকাশ পাওয়া এই ক্ষুদ্র কাব্য সঞ্চয়নটি হারিয়ে গেছে কবেই!

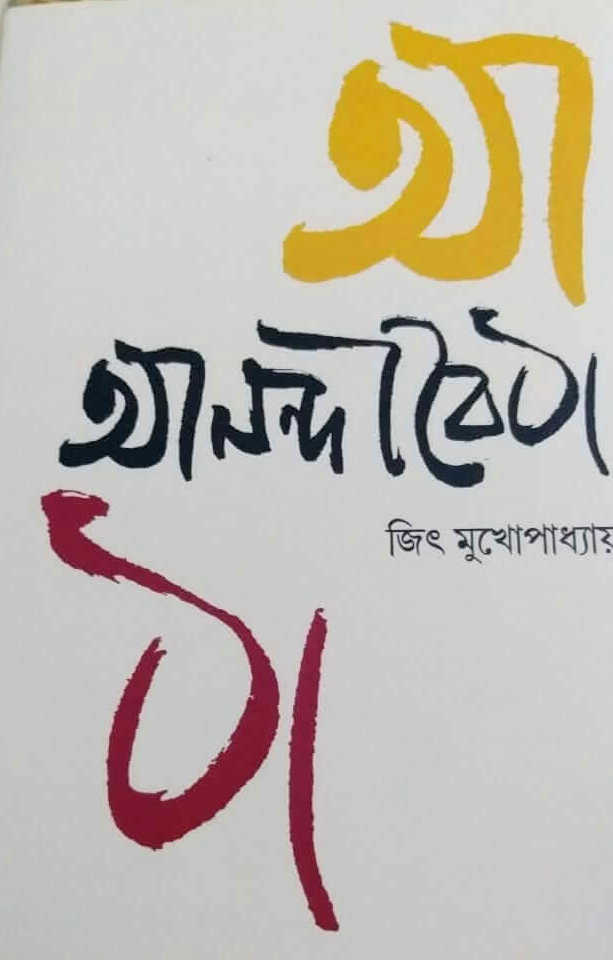

জিৎ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় ও এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ বইটির নাম – ‘আনন্দীবৈঠা’। এই নামকরণও আমাদের অবাক করে দেয়। আনন্দী একটি রাগের নাম। আর বৈঠা দরকার হয় নৌকা চালনার ক্ষেত্রে। এখানে, এই নামকরণে, দুটি ভিন্ন গোত্রের জিনিস এক হয়ে গেল। মার্গসঙ্গীতের একটি রাগিণী হয়ে উঠল নৌকার বৈঠা। যেন রাগের সুরস্রোতে ভেসে চলেছে একটি খেয়া। এই কবি, জিৎ মুখোপাধ্যায়, আবারও বলছি, কবিতা জগতে তেমন পরিচিত নাম নন — তবু তাঁর কবিতায় আছে অভাবিতের উপস্থিতি। ‘আনন্দীবৈঠা’ বই থেকে একটি সম্পূর্ণ কবিতা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না।

অভিশাপ

আগুন পোহাচ্ছে ওরা

নিখোঁজ বন্ধুরা

খোলা বারান্দার দিকে মৃদু

ভেসে আসে কথার আওয়াজ

উপরে দাঁড়িয়ে আমি

ওই নিচ দিয়ে খেলে যাচ্ছে

আগের জন্মের

একটা দুটো তারা

ঝিরঝিরে ধূমকেতু

স্পেসস্টেশনের বর্জ্য

তারও কয়েক কোটি মাইল তলায়

তোমাদের দেখছি

পৃথিবীর অগণিত

রূপকথা ধ্বংস করে ফেলে

পরীদের অভিশাপে

আগ্নেয় পাথর হয়ে গেছ

সে ভাবে দেখার কেউ নেই

এখানে পাঠককে আমি দু’একটা জিনিস যা আমার চোখে পড়েছে, সেগুলি বলতে চাই। প্রথম হচ্ছে, আগুন পোহাচ্ছে কারা? নিখোঁজ বন্ধুরা। যারা চিরতরে নিখোঁজ হয়ে গেছে, তারা আগুন পোহাচ্ছে। আর এই কবিতার যে ‘আমি’ সেই ‘আমি’ বা কবিতার ‘কথক’ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? সে দাঁড়িয়ে আছে উপরে। তার তলা দিয়ে কী চলে যাচ্ছে? আগের জন্মের একটা দু’টো তারা, ঝিরঝিরে ধূমকেতু। তার মানে কবিতার কথকের অবস্থান মহাশূন্যে — কারণ তার তলা দিয়ে চলে যাচ্ছে নক্ষত্র আর ধূমকেতু। স্পেসস্টেশনের বর্জ্য পদার্থও চলে যাচ্ছে মহাকাশে ভেসে। নক্ষত্র আর ধূমকেতু কবেকার? আগের জন্মের। অর্থাৎ পাঠক এখানে লক্ষ্য করুন, একইসঙ্গে জন্মান্তর এসে পড়ল, এসে পড়ল মহাবিশ্ব। কথকের অবস্থান পৃথিবীর বাইরের মহাজগতে। এক জাতিস্মর চিন্তাবলয়ের মাঝখানে। এমন কবিতা পড়লে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। নিজের মন মহাব্রহ্মাণ্ড ও জন্মান্তরে একইসঙ্গে পৌঁছে যায়। কয়েক কোটি মাইল তলায় কী আছে? পৃথিবীতে? আগ্নেয় পাথর। মানে অতিদূর ভবিষ্যতের কোনও ধ্বংসপ্রাপ্ত পৃথিবীর কল্পচিত্র, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব হয়তো নেই। পরমাণু অস্ত্রের পরীক্ষা মানবজাতির হাতে এসে হয়তো সমস্ত প্রাণের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেবে।

এই ‘আনন্দীবৈঠা’ কবিতার বইটি বেরিয়েছে ‘আদম’ নামক লিটল ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে। জিৎ মুখোপাধ্যায়ের অন্য দু’টি বই এখন আর পাওয়া যায় না। তবে ‘আনন্দীবৈঠা’ কলেজ স্ট্রিটে খোঁজ করলে পাঠক পেয়ে যেতেও পারেন এখন।

জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।

4 Responses

অনেকদিন পরে জয় গোস্বামীর কবিতা বিষয়ক বীক্ষা নিবন্ধ পড়ছি। সে আমারই আলস্য। পড়া লেখার বাইরে চলে যাওয়ায় এমন হয়েছে। ভালো লাগে ওঁর কবিতা পাঠের ধরণ এবং কবিতা পড়ানোর ধরণ। তবে জিৎ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমরা পড়েছি। লিটল ম্যাগাজিনে। আরও কেউ কেউ ওঁর কবিতার কথা বলেছেন। জিতের কবিতা সচেতন পাঠকের চোখ এড়ায়নি। এ লেখা আবারও আমাদের জিতের কবিতা পাঠে হাতছানি দেবে।

আপনার কলমে আরেকজন নবীন কবিকে নবরূপে চিনলাম।

কবি জয় গোস্বামীর, কবিতা নিয়ে আলোচনার আগ্রহী শ্রোতা ও পাঠক আমি । নবীন কবি ও কবিতার প্রতি এক স্নেহময় শ্রদ্ধা ওনার দেখায় ফুটে ওঠে, খেয়াল করেছি । প্রণাম জানাই প্রবীণ কবিকে ।

জিৎ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার দিকেও সাগ্রহে তাকিয়ে থাকলাম ।

জিৎ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা আমি পড়েছি। ভালো লেগেছে। মনে আনন্দ পেয়েছি। যেকোনো কবিতাই পাঠক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন বয়ে আনে। পাঠক তাঁর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে উপভোগ করেন। আর তা না করতে পারলে দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু আমরা পাঠকরা অনেক সময়ই কবিতা পড়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলি না। তাই কাব্যরস কবিতা থেকে উপচে আমাদের মনে এসে পৌছয় না। জয় গোস্বামী দীর্ঘদিন ধরে এই মহৎ কাজটি করে আসছেন। আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া মণি মুক্তোর মতো কবিতা গুলোকে চিনিয়ে দিয়ে তার আস্বাদনের স্বরূপ বুঝিয়ে কবি জিৎ এর মতোই কবি আর পাঠকের মধ্যে আনন্দীবৈঠার পরিণয় ঘটিয়ে তুলছেন। তাঁর হাত ধরে অন্তত গত দুশকের ওপর এইভাবে কবিতার পথ চিনে চলেছি। এ এক অন্য অন্বেষণ, এক অন্য সুরলোকে অভিযাত্রা। দুই কবিকেই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।