হাবু, পাঁচু আর দ্বিজপদ। বছর সাত-আট বয়স। তিন বন্ধু খেলায় মত্ত, হঠাৎ তাদের চোখের সামনে গাছ থেকে একটা পাখির বাচ্চা পড়ে গেল। তিন বন্ধু ছুটে গিয়ে বাচ্চাটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করল। ফল হল না। বাচ্চাটা বারকয়েক খাবি খেয়ে মরে গেল। তিন বন্ধুরই মন খুব খারাপ। তারা লেগে গেল বাগানে মাটি খুঁড়ে পাখির বাচ্চাটিকে সমাধি দেওয়ার কাজে। ইতিমধ্যে কোথা থেকে চলে এল মা-পাখি। মৃত ছানাটিকে ঠোঁট দিয়ে নাড়াচ্ছে, ডাকছে। কোনও সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ পাঁচুর মনে কবিতা ভর করল। বৈঠকখানা বাড়ির খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে চকখড়ি দিয়ে লিখে ফেলল – তারাদাদার পাখির ছানা মরিয়াছে আজি/ তার মা এসে কাঁদিতেছে কেঁউ কেঁউ করি।

পাঁচুর কবিতায় দ্বিজপদর কোনো হেলদোল নেই। কিন্তু হাবুর মনে দোলা দিল। সে পাঁচুর খড়িটা নিয়ে পাঁচুর কবিতার নীচে লিখে ফেলল— “পাখির ছানা মরে গিয়েছে/ মা ডেকে ফিরে গিয়েছে/ মাটির তলায় দিলাম সমাধি/ আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।”

কবিতা লেখার যেন নেশায় ধরল হাবুকে। দুর্গাপুজো এল। বাল্যসখা লক্ষ্মীনারাণকে সঙ্গে নিয়ে হাবু লিখল কবিতা, যার প্রথম দু’লাইন— “আগমনী পূজা যত নিকটে আইল/ তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।” নারাণের দাদু ছিলেন কলকাতার কালিডোনিয়ান প্রেসের বড়বাবু। তিনি সেই কবিতা ছাপিয়ে আনলেন। নীল কালির হরফে ছাপানো সেই কবিতা সপ্তমীর সকালে বিলি করল দুই বন্ধু, তার সঙ্গে আত্মঘোষণা— ‘আমাদের পদ্য পড়ে দেখুন।’ লোকেরা একবার করে কাগজটি দেখে, আবার দুই শিশু-কবিকে দেখে। মুখে কেউ তেমন কিছু না বললেও একজনের মন্তব্য চিরকাল হাবুর মনের মধ্যে গেঁথে ছিল— “হরিবাবুর ছেলেটা ইঁচড়ে পেকে গেল! চুরি করে পদ্য লিখে ছাপিয়ে বিলুচ্ছে। উচ্ছন্নে যাবে।”

আরও পড়ুন: কেন তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক

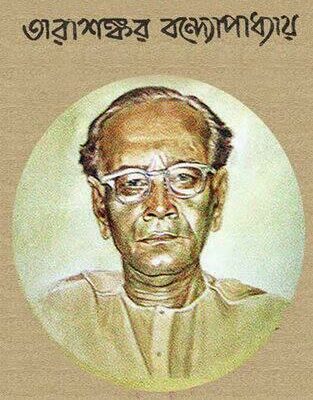

এ তো নাহয় নিছক শৈশবের ঘটনা, কিন্তু সাহিত্যজীবনে পথচলার শুরুটা খুব একটা মসৃণ হয়নি হাবু তথা তারাশঙ্করের। কবিতা দিয়েই সাহিত্যে হাতেখড়ি হয়েছিল তাঁর। তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয় ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। তখন তারাশঙ্কর ২৮।

১৩৩২ বঙ্গাব্দে বীরভূমে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠিত হল। সম্মেলনের শেষে লাভপুরে ফিরবেন তারাশঙ্কর। সঙ্গে সম্মেলনের দু’জন প্রতিনিধি। তাঁরাও যাবেন সেখানে। তবে তার আগে ঘুরে আসা হবে চণ্ডীদাসের নানুর থেকে। আমোদপুর (আহমদপুর) থেকে কাটোয়াগামী ছোট লাইনের ট্রেনে উঠে তাঁরা নামলেন লাভপুর পেরিয়ে কীর্ণাহারে। এখান থেকে নানুর ছ’ মাইল পথ। গোরুর গাড়ি থাকলেও সঙ্গীরা হাঁটা লাগালেন। কিন্তু ফেরার পথে ঘটল দুর্বিপাক। ফের ছ’ মাইল রাস্তা ভেঙে কীর্ণাহারে এসে দেখা গেল, ট্রেন বেরিয়ে গেছে। এবার বাধ্য হয়েই লাভপুরে ফিরতে হল হেঁটে। সব মিলিয়ে একুশ-বাইশ মাইল হাঁটা। যাই হোক, সঙ্গীদের ‘ফুটবাথ’ দিয়ে, খাইয়েদাইয়ে রাতের ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া হল। সারা দিনের ধকলে ক্লান্ত তারাশঙ্কর তাঁদের রওনা করিয়ে দিয়েই বসে পড়লেন কবিতা লিখতে। লিখলেন ‘নানুর পথে’— “কতদূর কতদূর, মধুগীতি ভরপুর/ পীরিতি-সায়র-তীরে মধুর নানুর”। আরও কয়েকটা লাইন ছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন, “কবিতাটির ছন্দের মধ্যে ক্লান্ত মনের একটি সুন্দর সুর ধরা পড়েছিল।” ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশ করে সম্পাদক জলধর সেন বলেছিলেন এ রকম আরও মিষ্টি ছোট কবিতা দিতে।

ওই বছরেই প্রকাশ পায় তারাশঙ্করের প্রথম কবিতা সংকলন ‘ত্রিপত্র’। তারাশঙ্করের কবিতার খাতা নিয়ে তাঁর এক শ্যালক জোর করে কবিতার বই ছেপে বসলেন। লাল কালিতে ছাপা, ষাট পাতার বই। বইগুলি শ্যালকের অফিসে এক কোণে বস্তাবন্দি হয়ে পড়ে রইল। দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু দিনের মধ্যেই মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শ্যালক গুরুতর আহত, সেখান থেকে গভীর অসুস্থতা এবং মৃত্যু। সঙ্গে ‘ত্রিপত্র’-এর ভবিষ্যতেরও। কবি হওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হল। তারাশঙ্কর নিজেই লিখেছেন, “মন্দ কবিযশঃ প্রার্থীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।”

কবিতা দিয়ে হাতেখড়ি হলেও কবিতার পথে থাকতে চাইল না তারাশঙ্করের মন। বৈঠকখানার দরজায় লেখা সেই সাত-আট বছর বয়সের কবিতাটি এত দিন অক্ষত ছিল। দরজায় সাদা রং করে সেই কবিতা মুছেও দিলেন তারাশঙ্কর। এবার মন গেল নাটক রচনার দিকে। আসলে এই পথে যাওয়ার একটা কারণও আছে। গ্রামে ছিল মস্ত পাকা মঞ্চ, সামনে টিনের ছাউনি দেওয়া বিস্তৃত বসার জায়গা। সেই মঞ্চে নিয়মিত নাটক অভিনীত হয়। গ্রামে রয়েছেন বেশ কিছু নাট্যকার। এঁদের মধ্যে তারাশঙ্করের স্ত্রীর ছোটমামা নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় তো রীতিমতো বিখ্যাত। কলকাতার রঙ্গমঞ্চে তাঁর বেশ কিছু নাটক অভিনীত হয়েছে। মহানগরের আর্ট থিয়েটারওয়ালারা তাঁকে বেশ ভালোই চেনেন। তারাশঙ্কর ভাবলেন নাটক লিখেই হয়তো সাহিত্যজীবনে সাফল্য আসবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। পড়ে ফেললেন তিন খণ্ডে লেখা জেমস গ্রান্ট ডাফের ‘আ হিস্ট্রি অব দ্য মারাঠাস’। তারপর লিখে ফেললেন নাটক ‘মারাঠা তর্পণ’। নাটকটি গ্রামের রঙ্গমঞ্চে যথারীতি অভিনীত হল। খুব প্রশংসিতও হল। অভিনয়ের পর নির্মলশিববাবু তারাশঙ্করকে বললেন নাটকটা ভালো করে লিখে দিতে। উনি কলকাতার আর্ট থিয়েটারে দেখাবেন।

কবিতা দিয়ে হাতেখড়ি হলেও কবিতার পথে থাকতে চাইল না তারাশঙ্করের মন। বৈঠকখানার দরজায় লেখা সেই সাত-আট বছর বয়সের কবিতাটি এত দিন অক্ষত ছিল। দরজায় সাদা রং করে সেই কবিতা মুছেও দিলেন তারাশঙ্কর। এবার মন গেল নাটক রচনার দিকে। আসলে এই পথে যাওয়ার একটা কারণও আছে। গ্রামে ছিল মস্ত পাকা মঞ্চ, সামনে টিনের ছাউনি দেওয়া বিস্তৃত বসার জায়গা। সেই মঞ্চে নিয়মিত নাটক অভিনীত হয়।

কলকাতায় তখন আর্ট থিয়েটারের রমরমা। অভিনয় হয়, দর্শকদের করতালিতে ফেটে পড়ে নাট্যশালা, নাট্যকার হন অভিনন্দিত। নির্মলশিববাবুর হাতে তাঁর প্রথম নাটক তুলে দিয়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তারাশঙ্কর। নির্মলশিববাবু কলকাতায় এলেন। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং নাট্যকার তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তারাশঙ্করের নাটক তুলে দিলেন তাঁর হাতে। অধ্যক্ষমশাই আগ্রহভরে নিলেন সেই নাটক। কিন্তু যখন শুনলেন এটি নির্মলশিববাবুর লেখা নয়, তাঁর ভাগনি-জামাইয়ের লেখা, আগ্রহ হারালেন। না পড়েই ফেরত দিয়ে দিলেন। সঙ্গে মন্তব্য, “জানেন তো— নাটক চুরি নিয়ে থিয়েটারের ম্যানেজার নাট্যকারের বদনাম আছে অনেক।”

এক দিন তারাশঙ্করের নাটকটি নিয়ে নির্মলশিববাবু গেলেন হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তখন মজলিশ চলছে। হরিদাসবাবু সঙ্গে সঙ্গে তা নাট্যাধ্যক্ষের হাতে দিয়ে বললেন, “নির্মলশিববাবু বলছেন ভালো নাটক। দেখুন! আপনার পছন্দ হলে আমি পড়ে দেখব।” হরিদাস চট্টোপাধ্যায় নাটক ভালো বুঝতেন। কিন্তু তারাশঙ্করের নাটকের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকতা বজায় রেখে তিনি অধ্যক্ষের হাতে তুলে দিলেন। মজলিশ ভাঙল। সকলে চলে গেলেন, রইলেন শুধু অধ্যক্ষ আর নির্মলশিববাবু। না পড়েই নাটকের খাতাখানি নির্মলশিববাবুর হাতে ফিরিয়ে দিলেন অধ্যক্ষ। বললেন, “আপনার নিজের নাটক যদি থাকে আনুন, আনন্দের সঙ্গে নেব, অভিনয়ও হবে। কিন্তু দোহাই! বন্ধু-আত্মীয় এদের এনে ঢোকাবার চেষ্টা করবেন না। আজকের সূঁচ কাল ফাল হয়ে ভূমি বিদীর্ণ করে বের হলে আমাদের পস্তাতে হবে।” সে দিনের সূঁচ ভবিষ্যতে ভূমি বিদীর্ণ করে বেরিয়েছিল, আর সেই অধ্যক্ষমশাইকে নিশ্চয় পস্তাতে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন কেন তিনি সেদিন নাটকটি নেননি।

যাই হোক, তারাশঙ্করের নাটকের খাতাখানি নত মস্তকেই ফেরত নিলেন নির্মলশিববাবু এবং নত মস্তকেই তা ফিরিয়ে দিলেন তারাশঙ্করকে। জানালেন, অধ্যক্ষমশাই বইখানা না পড়েই ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারাশঙ্কর অবাক, না পড়েই? ভেঙে গেল নাট্যকার হওয়ার স্বপ্ন। পরের দিনই তারাশঙ্কর ফিরে এলেন লাভপুরের বাড়িতে। ফিরেই উনুনে গুঁজে দিলেন নাটকের খাতাখানা।

লেখা বন্ধ করে দেওয়ার সংকল্প করলেন তারাশঙ্কর। কাজের তো অভাব নেই। কংগ্রেস আছে, সেবক সমিতি আছে, নিদেনপক্ষে পেট চালানোর মতো বাড়িতে ধান-চাল তো রয়েছেই। লেখা বন্ধ রইল কয়েক মাস। কিন্তু আবার ঘটল একটা ঘটনা। নির্মলশিববাবুর ছেলে সত্যনারায়ণের সাহিত্যে খুব শখ। সে হঠাৎ ঠিক করল মাসিক পত্রিকা বের করবে। সেই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হতে হবে তারাশঙ্করকে। বাবা নির্মলশিব হবেন সম্পাদক। পত্রিকার নাম ‘পূর্ণিমা’। না-লেখার সংকল্পের কথা ভুলেই গেলেন তারাশঙ্কর। এবার কার্যত দু’হাতে লিখতে লাগলেন তিনি। কবিতা, গল্প, সমালোচনা, সম্পাদকীয়— তালিকার শেষ নেই। কাগজের অর্ধেকটাই তারাশঙ্করের কলমের দখলে। তবু মনের মধ্যে খচখচানি। সাহিত্যসেবাটা ঠিক যেন হচ্ছে না। ওঁর যে লেখা ‘পূর্ণিমা’ কর্তৃপক্ষের পছন্দ হচ্ছে, সেটা ওঁর নিজের ভালো লাগছে না।

লেখা বন্ধ করে দেওয়ার সংকল্প করলেন তারাশঙ্কর। কাজের তো অভাব নেই। কংগ্রেস আছে, সেবক সমিতি আছে, নিদেনপক্ষে পেট চালানোর মতো বাড়িতে ধান-চাল তো রয়েছেই। লেখা বন্ধ রইল কয়েক মাস। কিন্তু আবার ঘটল একটা ঘটনা। নির্মলশিববাবুর ছেলে সত্যনারায়ণের সাহিত্যে খুব শখ। সে হঠাৎ ঠিক করল মাসিক পত্রিকা বের করবে। সেই পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হতে হবে তারাশঙ্করকে।

ইতিমধ্যে একদিন কংগ্রেসের কাজে সিউড়ি গেলেন তারাশঙ্কর। উঠলেন এক উকিলবাবুর বাড়িতে। রাত্রে ঘুম হচ্ছে না। ছেঁড়া মশারির ফাঁক দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা ঢুকছে। মশারি থেকে বেরিয়ে এলেন। আলোটা বাড়িয়ে নিয়ে বিড়ি ধরালেন তারাশঙ্কর, গুনগুন করে গান ধরলেন। এমন সময়ে চোখে পড়ে গেল ‘কালিকলম’ পত্রিকা। আলোটা আর একটু উস্কে দিয়ে দেখতে শুরু করলেন ম্যাগাজিনটা। একটা অদ্ভুত নামের লেখা চোখে পড়ল— ‘পোনাঘাট পেরিয়ে’। লেখকের নামটাও অদ্ভুত – শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র। পড়ে ফেললেন গল্পটা। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখছেন, “এক নিঃশ্বাসে গল্পটা শেষ হয়ে গেল। একটা অপূর্ব আস্বাদ পেল তারাশঙ্কর, যেন এক নতুন সাম্রাজ্য আবিষ্কার করলে। যেন তার প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু খুলে গেল। খুঁজে পেল সে মাটিকে; খুঁজে পেল সে মাটির মানুষকে, উৎপীড়িত অথচ অপরাজেয় মানুষ। পতিতের মধ্যে খুঁজে পেল সে শাশ্বত আত্মার অমৃতপিপাসা। উঠে বসল তারাশঙ্কর। যেন তার মন্ত্রচৈতন্য হল।” পড়লেন আরও একটা গল্প, লেখক শ্রী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। গল্পের পটভূমি বীরভূম, তারাশঙ্করেরই নিজের দেশ। অচিন্ত্যকুমার লিখছেন, “এ যে তারই অন্তরঙ্গ কাহিনী— একেবারে অন্তরের ভাষায় লেখা। মনের সুষমা মিশিয়ে সহজকে এত সত্য করে প্রকাশ করা যায় তা হলে! এত অর্থান্বিত করে। বাংলা সাহিত্যে নবীন জীবনের আভাস-আস্বাদ পেয়ে জেগে উঠল তারাশঙ্কর।”

তা হলে মাটির গল্প চাই! কিছু দিন পরে তারাশঙ্কর বৈষয়িক কাজে এলেন এক চাষি গাঁয়ে। যেখানে তাঁর আস্তানা তার সামনেই বৈষ্ণবের আখড়া। সেখানে আছেন কমলিনী বৈষ্ণবী। প্রথম দিনেই আলাপ হল কমলিনীর সঙ্গে। না ডাকতেই হাজির। হাতে রেকাবি, তাতে দুটি সাজা পান আর কিছু মশলা। রেকাবিটি তারাশঙ্করের পায়ের কাছে নামিয়ে পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বললে, “প্রভুর জয় হোক। আমি কমলিনী বৈষ্ণবী, আপনাদের দাসী।” তারাশঙ্কর ঘরের ভিতরে গেলেন। শুনতে পেলেন গোমস্তা রসিকতা করছে কমলিনীর সঙ্গে— “বৈষ্ণবীর পানের চেয়েও কথা মিষ্টি — তার চেয়েও হাসি মিষ্টি…”।

গ্রামের লোকে বলে, এ হল কমলিনীর কুঞ্জ। ওই কুঞ্জে যাদের যাতায়াত তাদেরও লক্ষ করলেন তারাশঙ্কর। বৈষ্ণবীর সঙ্গে তাদের কথাবার্তাও কানে এল। গল্পের রসদ পেয়ে গেলেন তিনি। লিখে ফেললেন তাঁর প্রথম গল্প ‘রসকলি’। ‘রসকলি’ নিয়ে বড় আশা তাঁর। তাই সে গল্প ‘পূর্ণিমা’তে না দিয়ে ডাকযোগে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়, বাংলাদেশের এক বিখ্যাত পত্রিকা, ‘প্রবাসী’তে। গল্পের সঙ্গে ডাকটিকিটও দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। তার পর শুরু হল প্রতীক্ষা। দিন পনেরো পর উত্তর এল— আপনার গল্প সম্পাদকের বিবেচনাধীন। মাসখানেক পর আবার রিপ্লাই কার্ডে লিখে গল্পের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন লেখক। আবার দু’ছত্রের জবাব, সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে। এভাবে কেটে গেল সাত-আট মাস। মোটামুটি আট-দশটি রিপ্লাই পোস্টকার্ডে চিঠি পাঠালেন তারাশঙ্কর। পত্রিকাও একই জবাব দিয়ে গেল। ধৈর্যচ্যুতি ঘটল তারাশঙ্করের। সোজা চলে গেলেন পত্রিকার কলকাতা অফিসে। তাঁর গল্পের ভবিষ্যৎ জানতে চাইলেন তারাশঙ্কর। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি গল্পের নাম, লেখকের নাম জেনে খাতা খুলে বললেন, গল্পটি দেখাই হয়নি। আর একবার ধাক্কা খেলেন তারাশঙ্কর। ‘মারাঠা তর্পণ’ নিয়ে লাঞ্ছনার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। মনে মনে বললেন, ঢের হয়েছে। এবার “সাহিত্যসাধনার বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়ে, গঙ্গাস্নান করে বাড়ি ফিরে যাব এবং শান্ত গৃহস্থের মতো জীবনটা ধানচালের হিসাব করে কাটিয়ে দেব। আর বেঁচে থাক কংগ্রেস, ওরই মধ্য দিয়ে জেল খেটে কাটিয়ে দেব জীবন।” সে দিন গল্পটা ফেরত নিয়ে মধ্য কলকাতা থেকে দক্ষিণ কলকাতা পর্যন্ত হেঁটে বাড়ি ফিরলেন তারাশঙ্কর। তখন কলকাতায় এলে বালিগঞ্জে যতীন দাস রোডের এক আত্মীয়ের বাড়িতে উঠতেন। ভাগ্যকে সে দিন ধিক্কার দিয়েছিলেন তারাশঙ্কর। চোখের কোণে জল চলে এসেছিল বারবার।

লাভপুরে ফিরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তারাশঙ্কর। কংগ্রেস করা, চরকা কাটার পাশাপাশি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হলেন। দেশসেবার বাতিক তখন নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন, “বাংলা-সাহিত্যে বাউণ্ডুলে চরিত্র অনেক আছে। কাজ নেই কর্ম নেই, ঘুরে বেড়ায়, গাঁজা খায়, মদ খায় বা খায় না, মূর্খমানুষ, ঘৃণা অবজ্ঞার পাত্র। কিন্তু সকল বিপদ-আপদের ক্ষেত্রে সে আছেই। শ্মশানে আছে, অভাবে আছে, দুর্ভিক্ষে আছে, মহামারীতে আছে, অন্ধকার রাত্রে ভূতভয়গ্রস্তদের পাশে অভয় দিতে ব্রহ্মদৈত্যের মত আবির্ভূত হয়েছে; আমার চরিত্র তখন অনেকটা ঐ রকম। মদ গাঁজাটা খাই না – কিন্তু তার চেয়েও কোন একটা তীব্রতর নেশায় মেতে থাকি…।”

এভাবেই চলছিল। কিন্তু সাত-আট মাস পরে আবার সাহিত্য-রোগে আক্রান্ত হলেন তারাশঙ্কর। সকালে ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে যাওয়ার আগে একবার পোস্টাপিসে ঢুঁ মারতেন। একদিন সেখানেই নজর পড়ল একটা সুন্দর মোড়কের উপরে। হাতে নিয়ে দেখলেন ‘কল্লোল’-এর ঠিকানা। মনের ছাইচাপা আগুনটা ফের জ্বলে উঠল। টুকে নিলেন ‘কল্লোল’-এর ঠিকানা। বাড়ি ফিরে ‘রসকলি’র পাণ্ডুলিপিটা বার করে শেষ পাতাটা নতুন করে লিখে সেটি পাঠিয়ে দিলেন ‘কল্লোল’-এ; এবং তারাশঙ্করকে বিস্মিত করে দিনচারেক পরেই পোস্টকার্ডে উত্তর এল। প্রেরক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। অনেক কথার মধ্যে পবিত্রবাবু লিখেছেন, “আপনার গল্পটি মনোনীত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসেই ছাপা হইবে।…আপনি এত দিন চুপ করিয়াছিলেন কেন?” অচিন্ত্যকুমার লিখছেন, “পবিত্রর চিঠির ঐ লাইনটিই তারাশঙ্করের জীবনে সঞ্জীবনীর কাজ করলে।”

৩০ বছর বয়সে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনে (১৯২৮) ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত হল ‘রসকলি’। ষাণ্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলেন তারাশঙ্কর। ‘রসকলি’ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ‘কল্লোল’-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ তারাশঙ্করকে লিখলেন, “এখানে ‘রসকলি’র যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে। বৈশাখের কল্লোলের জন্য একটি গল্প পাঠাবেন।” ১৩৩৫-এর ‘কল্লোল’ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হল ‘হারানো সুর’। পত্রিকার সম্পাদক জানালেন, পত্রিকাটি আর কিনে পড়তে হবে না। নিয়মিত পৌঁছে যাবে লেখকের কাছে।

‘কালিকলম’ পত্রিকায় লেখা হল, “রসকলি এবং হারানো সুরের মত রসসৃষ্টি অধুনা সাহিত্যে বিরল।” ‘কল্লোল’-এ ‘হারানো সুর’ প্রকাশিত হওয়ার পর নানা পত্রিকা থেকে ডাক পেলেন তারাশঙ্কর— ‘কালিকলম’, ‘উপাসনা’, ‘ধূপছায়া’, আরও অনেক। পর পর কয়েকটি গল্প লিখলেন তারাশঙ্কর। ‘কল্লোল’-এ একটি কবিতাও প্রকাশিত হল। ‘কালিকলম’-এ ‘শ্মশানের পথে’ নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়, যা পরবর্তীকালে ‘চৈতালী ঘূর্ণি’ উপন্যাসের রূপ নিয়েছিল।

৩০ বছর বয়সে তারাশঙ্করের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৩৩৪ সালের ফাল্গুনে (১৯২৮) ‘কল্লোল’-এ প্রকাশিত হল ‘রসকলি’। ষাণ্মাসিক মূল্য দিয়ে কল্লোলের গ্রাহক হলেন তারাশঙ্কর। ‘রসকলি’ বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে ‘কল্লোল’-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ তারাশঙ্করকে লিখলেন, “এখানে ‘রসকলি’র যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে। বৈশাখের কল্লোলের জন্য একটি গল্প পাঠাবেন।” ১৩৩৫-এর ‘কল্লোল’ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হল ‘হারানো সুর’। পত্রিকার সম্পাদক জানালেন, পত্রিকাটি আর কিনে পড়তে হবে না। নিয়মিত পৌঁছে যাবে লেখকের কাছে।

তবুও দ্বিধা কাটল না তারাশঙ্করের। রাজনীতির ডাককে উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের ডাকে কেঁপে উঠল দেশ। আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তারাশঙ্কর। জেল হল তাঁর এবং সেই জেলখানাতেই রাজনীতি সম্পর্কে মোহভঙ্গ হল। মুক্ত হয়ে পুরোদস্তুর সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করলেন তারাশঙ্কর। হয়ে উঠলেন পূর্ণ সময়ের লেখক।

লেখাকে পেশা হিসাবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারাশঙ্করকে বাংলা সাহিত্যে পথিকৃৎ বলা যায়। সম্ভবত বাংলা সাহিত্যকার হিসাবে তিনিই প্রথম যিনি বই লিখে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবনের গোড়ার দিকটা যে আদৌ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, সইতে হয়েছিল অনেক অপমান-অবহেলা, ছিল অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

*তথ্যসূত্র:

১। আমার সাহিত্য জীবন – তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

২। আমার পিতা তারাশঙ্কর – সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

৩। কল্লোল যুগ – অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

৪। তারাশঙ্কর – হরপ্রসাদ মিত্র

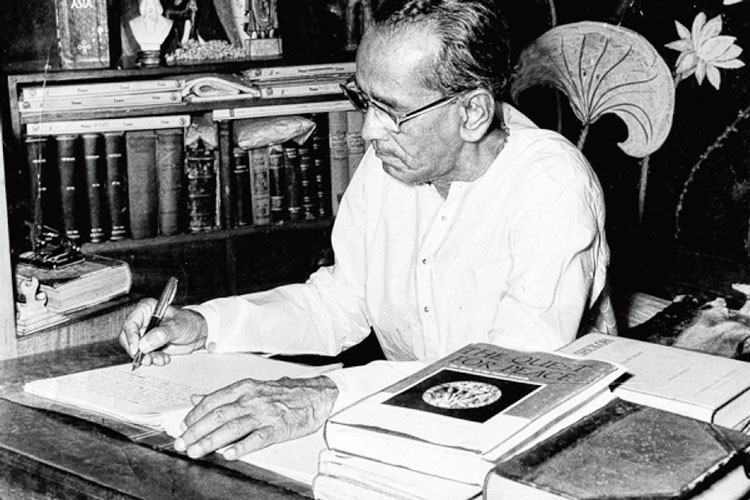

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, Wikimedia commons,

পেশায় সাংবাদিক। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন ডেপুটি নিউজ এডিটর। বর্তমানে খবর অনলাইন ও ভ্রমণ অনলাইনের অন্যতম কর্ণধার। ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাবের মুখপত্র ‘সাংবাদিক’-এর মুখ্য সম্পাদক।