কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করলে প্রথমেই স্মৃতিতে আসে তাঁর লেখা রাজনৈতিক কবিতাগুলো। বামপন্থায় আস্থাশীল একজন সক্রিয় তরুণ রাজনৈতিক কর্মীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পদাতিক’-এর পরতে পরতে মিশে থাকে সাম্যের জয়গান, থাকে রাষ্ট্রশক্তির শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ঘোষণা। তরুণ বয়সের একটা বড় সময় কবিতারচনার সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগ ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন মূলত রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। কারাবাসের সময়েও লেখার সংখ্যা ছিল বেশ কম।

‘চিঠির দর্পণে’ শীর্ষক প্রবন্ধে কবি নিজেই লিখছেন, “সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুক্ত অঞ্চলের স্বপ্নে আমরা তখন মশগুল। বিপ্লবটা জেনে নেওয়ার পরই লেখাপড়ার ব্যাপারগুলো আসবে! বিপ্লবের আগে সংস্কৃতি নয়। ঘোড়ার আগে, গাড়ি নয়।” রাজনীতি সচেতনার এই যে দিকটি সুভাষের লেখায় অপরিণত থেকে পরিণত বয়সে বিভিন্নভাবে ফিরে ফিরে এসেছে, সে বিষয়ে বাঙালি মননশীল পাঠক সম্যক ওয়াকিফহাল। কিন্তু লিঙ্গ-রাজনীতির নিরিখেও যে তাঁর লেখা আলোচনার দাবি রাখে, সে কথা সম্ভবত অনালোকিত রয়ে গেছে। ‘আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদিবস’ উদযাপনের লগ্নে, এই পরিসর তেমনই চারটি কবিতায় মনোনিবেশ করে।

||সালেমনের মা||

পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ।

তার নিচে পাঁচ ইস্টিশান পেরনো মিছিলে

বারবার পিছিয়ে প’ড়ে

বাবরালির মেয়ে সালেমন

খুঁজছে তার মাকে।

এ কলকাতা শহরে

অলিগলির গোলকধাঁধায়

কোথায় লুকিয়ে তুমি, সালেমনের মা?

বাবরালির চোখের মতো এলোমেলো

এ আকাশের নীচে কোথায়

বেঁধেছো ঘর তুমি, কোথায়

সালেমনের মা?

মিছিলের গলায় গলা মিলিয়ে

পিচুটি-পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে

তোমাকে ডাকছে শোনো,

সালেমনের মা–

এক আকালের মেয়ে তোমার

আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে

তোমাকেই সে খুঁজছে ৷৷

[কবিতাগুচ্ছ: ফুল ফুটুক। প্রকাশকাল: জুলাই ১৯৫৭]

ছোট্ট মেয়ে সালেমন একমাথা এলোমেলো চুল নিয়ে প্রায়শ এসে দাঁড়াত কবির বারান্দায়। সঙ্গে তার বন্ধু সাকিনা। লেখায় ব্যস্ত কবিকে শিশু দুটি জর্জরিত করে তুলত নানা প্রশ্নে। “এই সালেমনই ছোটবেলায় বারান্দায় উঁকি দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কী কর তুমি?’ ও জানতে চেয়েছিল আমি পেট চালাই কেমন করে। বলেছিলাম, ‘আমি লিখি’। শুনে অবাক হয়ে বলেছিল, ‘বা রে, লিখে কেউ টাকা পায় নাকি? লেখাপড়া করতে গেলে তো টাকা দিতে হয়।’ খুব মিথ্যে বলেনি, হাড়ে হাড়ে আজ টের পাচ্ছি।” এ কথা লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তাঁর ‘আবার ডাকবাংলার ডাকে’ নামক গদ্যগ্রন্থে। বজবজে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব নিয়ে সুভাষ ও স্ত্রী গীতা ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় পৌঁছন ১৯৫২-র মে মাসে। সকাল থেকে রাত অবধি রুটিনে থাকত কারখানার গেট মিটিং, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, পার্টি অফিস, ইউনিয়ন অফিস। গীতা চালাতেন অবৈতনিক স্কুল ‘প্রতিভা পাঠশালা’। শ্রমিকদের বাড়ির মা-মেয়ে-স্ত্রীয়েরা অক্ষর চিনতেন সেখানে। বস্তিতে কাজ করতে করতেই দিনের শেষে দেখা হত দম্পতির।

পাগল বরকে ছেড়ে সালেমনের মা লতিমন, বাপের বাড়ি চলে আসেন একরত্তি মেয়েকে নিয়ে। মামা শেখ সাজ্জাদ আলি কোলেপিঠে মানুষ করেন সালেমনকে। যখন ওর বছর চারেক বয়স, তখন হঠাৎ একবার আব্বু বাবরালি (ভালো নাম হামিদ আলি খান) ফিরে আসেন তাঁর মেয়ে-বউয়ের কাছে। তাঁর মনের অসুখ কিছুটা সেরে গিয়েছে তখন। ওই পুকুরপাড়েই বাচ্চা মেয়েটাকে ঘুরতে দেখে কোলেও তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু লতিমনকে দেখে, আর গ্রামের সকলের হইচই চেঁচামেচিতে ভয় পেয়ে মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে রেখে সেই যে পালালেন, আর আসেননি কখনও। এই ঘটনার কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যুর খবর জানা যায়। লতিমন দ্বিতীয় বিয়ে করেন খন্দেকর শাহিদ ইসলামকে। একটু বড় হয়ে এ সব জেনেছেন সালেমন, তাঁর মামার কাছে, আর আকাশের নীচে খুঁজেছেন হারিয়ে যাওয়া বাবরালিকে। ‘৪২-এর বর্ষা, নাকি ‘৪৩-এর মন্বন্তরে সালেমনের জন্ম। নিজের জন্মবৃত্তান্ত সম্পর্কে এর বেশি আর কিছুই মনে করতে পারেন না অধুনা ন্যুব্জ হয়ে পড়া বৃদ্ধা সালেমন। আট সন্তানের জননী এই নারীটির তবু মাঝে মাঝে তার প্রিয় সুভাষকাকাকে মনে পড়ে।

কলকাতায় কাজ খুঁজতে যাওয়া লতিমনকে দেখতে না পেয়ে ছোট্টো মেয়ে সালেমন তার মাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল একদিন। পথে শামিল হয়ে পড়ল চটকলের শ্রমিকদের মিছিলে। শিশুটি তাদের পায়ে পা মেলাতে পারল না। ‘এক আকালে’ জন্মানো মেয়ে ‘আরেক আকালের মুখে দাঁড়িয়ে’ তার হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজতেই লাগল কেবল। ১৯৫৬ সালে একটি পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত ‘সালেমনের মা’ কবিতাটির প্রকাশ-মুহূর্ত সম্পর্কে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

“একেবারে হুড়মুড় করে আসার দলে ছিল আমার ‘সালেমনের মা’ কবিতাটি। পকেটে কাগজ ছিল। লেগেছিল দু’কাপ চা। তা-ও খুব একটা ঠান্ডা করে খেতে হয়নি। কাটাকুটি হয়েছিল সামান্য। ‘সালেমনের মা’ কি আমার মনে কিংবা মাথায় আগে থেকে সাজানোই ছিল? অনেক ভেবেও এ সব জিনিসের কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।”

পাঁচের দশকে পাশ্চাত্যের দুনিয়ায় মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট-এর মতো নারী আন্দোলনের নেত্রীরা যখন মেয়েদের শিক্ষার অধিকার, শ্রমের বিনিময়ে কাজের অধিকারের জন্য পথে নামছেন, তখন সুভাষ ও গীতা কলকাতার রাজপথে ঘুরে ঘুরে লড়ে চলেছেন সাম্যের লড়াই। ‘সালেমনের মা’ লেখাটি কেবল স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার অন্ধকার সময়ের কথাই বলে না, সমস্ত উপেক্ষিত নারী ও শিশুকন্যার হয়ে এই কবিতা তাদের বেঁচে নেওয়ার লড়াইকেও ব্যক্ত করে।

||বোনটি||

বাপ গিয়েছে স্বর্গে

দাদার লাশ

মর্গে।

ভালো চাস তো, যা এইবেলা

ধর গে

ঐ অমুককে–

কী ক’রে যাই,

আজ্ঞা।

ওঁরই ক্ষেতে বর্গা।

ধরনা দেবার একটাই জায়গা

বড় পীরের দরগা।

ইস্কুলের মাঠে সারি সারি

গোঁ গোঁ করে

কালো গাড়ি।

ঐ অমুকের বাড়ি থেকে যায়

বড় বড় চাঙারি।

ব’লে লাভ নেই

মোড়লকে।

বোবা-কালা হ’লে মেলে

উঁচুমহলে কল্কে।

আসলে বোন, দেখ, কার ধন

ক’রে রেখেছে দখল কে ?

কিড়িং কিড়িং

সাইকেলের ঘন্টি;

পিঠে বন্দুক, গলায় কণ্ঠী।

ঝোপের মধ্যে জলদি জলদি

গা ঢাকা দে, বোনটি।

আমার আছে লঙ্কার গুঁড়ো

তোর রয়েছে সড়কি

আমাদের ভয়ডর কী?

[কাব্যগ্রন্থ: জল সইতে। প্রথম সংস্করণ: মে, ১৯৮১]

সাতের দশকে মেয়েদের এ হেন এমপাওয়ারমেন্ট-এর কথা পুরুষদের কবিতায় তো বটেই, মহিলাদের লেখাতেও বিরল। বিশ্লেষকেরা সুভাষের কবিতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময়ে লিখেছেন, তাঁর লেখা প্রথমদিকে ছিল স্লোগানধর্মী, পরবর্তীকালে কাহিনিধর্মী। এ লেখাও আদ্যন্ত একটি কাহিনি, যা গল্প এবং সত্যি। উল্লেখ্য এই যে, কাহিনিধর্মী হওয়া সত্ত্বেও সুভাষের কবিতা কখনওই কাব্যগুণ থেকে বিচ্যুত হয়নি। প্রতিটি পঙক্তির মধ্যেকার সংকেতগুলো লক্ষ করলে এইরকম চিত্র ভেসে ওঠে:

গ্রামের একটি মেয়ে- যে পিতৃহীন- তার দাদার মৃতদেহ মর্গে রাখা- অর্থাৎ ছেলেটির মৃত্যু যে স্বাভাবিক নয় তা স্পষ্ট- সম্ভবত তাকে খুন করা হয়েছে। চরম অসহায়তায় মেয়েটি পীরের দরগায় মাথা ঠোকে- গ্রামের কর্তাব্যক্তিদের গিয়ে ধরলে মেয়েটির ও তার পরিবারের কিছু সুরাহা হলেও হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা কেবলমাত্র তাদের দিকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় যারা ক্ষমতার দিকে আঙুল তোলে না, যারা বিনাবাক্যে শোষকের অধীনে থাকে। এ মেয়েটি তেমন নয়- সে জানে ফসল যে ফলায় জমি তার, ঝোপের আড়াল থেকে সে দেখতে পায় গলায় কন্ঠীর ভেকধারীরা আসলে কাঁধে বন্দুক নিয়ে আসছে। মেয়েটির হাতে লাঠি আছে। তার কমরেডদের মুঠোয় লংকার গুঁড়ো। গেরিলাবাহিনীরা এইবার শোষকের ওপর নির্ভয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিনিয়ে নেবে তাদের অধিকার।

রুশ বিপ্লবের আদর্শে বাঁচা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় আন্দোলনের এই স্রোতকে চাক্ষুষ করেছেন। এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছেন, সাম্যের লড়াইয়ে মেয়েরাও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারে। তারা ‘বিপ্লবের সেবাদাসী’ নয়। এবং সচেতনভাবে কবিতার নাম দিয়েছেন ‘বোনটি’। ১৯৭০-এ নারীবাদী কবি রবিন মরগ্যান সম্পাদিত ‘Sisterhood Is Powerful: An Anthology of Writings from the Women’s Liberation Movement’ বইটি প্রকাশিত হল৷ সেকেন্ড ওয়েভ ফেমিনিজ়ম-এর নিরিখে এই বই নিশ্চিতভাবেই একটা বড় জানলা। কিন্তু সিস্টারহুড শব্দটি মূলত নারীর প্রতি নারীর সহ-অনুভূতির কথা বলে। অর্থাৎ যারা কেবলই জন্মগতভাবে নারীশরীর ধারণ করে, তাদের পারস্পরিক চেতনা বিনিময়ের কথা। কিন্তু ক্ষমতার (পিতৃতন্ত্র নামক ক্ষমতারও) আগ্রাসন তো পুরুষ কিংবা ভিন্নলিঙ্গের ওপরেও সমানভাবে বিদ্যমান। ফলত, সাম্যের লড়াই যতখানি একজন নারীর, ততটাই পুরুষেরও। সিস্টারহুড শব্দটি নারীবাদের এই ব্যাপকতাকে ধারণ করে না। এই কবিতায় একজন পুরুষ-কবি, ‘বোন’ সম্বোধনের মধ্যে দিয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি, একই মিছিলে হাঁটা সমস্ত লড়াকু মেয়েদের প্রতি সহযোদ্ধার সম্মানকেই চোখে আঙুল দিয়ে প্রদর্শন করলেন।

||সাধ||

দু দেয়ালে রুজু রুজু দুটো ছবি

টাঙানো পেরেকে।

একটিতে কাঁটায় বিদ্ধ

যীশুখ্রীষ্ট।

অন্যটিতে

হেলায় করেন কর্ণ মৃত্যুকে বরণ

রথের চাকায় হাত রেখে।

দুটোই জ্বলজ্বল করছে।

বিধিবহির্ভূত দুটি

চিরঞ্জীব

জন্মের মহিমা।

তার নিচে

যেখানেই থাকো – একবার ফিরিয়ে ঘাড়,

দেখ, কুমারী মা :

বাইরে চলে সারাক্ষণ অক্লান্ত বর্ষণ

থেকে থেকে চম্কাচ্ছে বিদ্যুৎ

জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার

এই আলো-নেভানো শহরে।

দেখ, ঘর আলো করে জন্মদুঃখী মা আমার

সুখস্বপ্নে

একহাতে চিবুক

অন্য হাতে

ভারবহনের গর্বে ধরে আছে

জানলার গরাদ

জেনে তুমি সুখী হও–

কাল তার সাধ।।

[কাব্যগ্রন্থ: একটু পা চালিয়ে ভাই। প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৭৯]

প্রথাবিরুদ্ধ সম্পর্কে জননী হয়েছিলেন মেরি ও কুন্তী। দুই ধর্মের কাহিনি অনুযায়ী এই দুই নারী যখন গর্ভে সন্তানধারণ করেছিলেন তখন উভয়েই ছিলেন অবিবাহিত। ক্রুশবিদ্ধ যিশু এবং যুদ্ধে মৃত্যুপথগামী কর্ণকে দেখে কবি লিখছেন “বিধিবহির্ভূত দুটি চিরঞ্জীব জন্মের মহিমা।” মহাকাব্যের এই দুটি চরিত্রের ছবি কোনও একটি ঘরের দুই দেওয়ালে মুখোমুখি টাঙানো রয়েছে৷ সেই ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে আছে যে যুবতী, সে সন্তানসম্ভবা। তার একহাত চিবুকে ভর, শরীরের ভার সামলাতে অন্য হাত রেখেছে জানলার গরাদে। বাইরে ‘জন্মাষ্টমীর মত অন্ধকার’। কৃষ্ণজন্মের মাসে শ্রাবণের অবিরাম ধারাবর্ষণ। এবং গভীর আঁধার ভেদ করে যার সাধ হয় ছোট্টো ঘরটার গরাদের বাইরে উড়তে চাওয়ার, এই আশাহীনতার শহরে সেই নারীই তো আসলে মা মেরি, জননী কুন্তী। সে যাকে গর্ভে ধারণ করে আছে, সে-ই তো আগামীর যোদ্ধা, যিশু অথবা কর্ণ, যার পিতৃপরিচয়ের অনুসন্ধান আজ জরুরি নয়, কেননা সেই বীর শুধু মায়ের সন্তান।

বাংলার লোকসংস্কৃতি অনুযায়ী, গর্ভবতী মেয়ের সাধের অনুষ্ঠান করা হয় তার গর্ভাবস্থার সপ্তম মাস সম্পূর্ণ হওয়ার পর। আয়ুর্বেদশাস্ত্র অনুযায়ী, গর্ভস্থ শিশুর আহারের বোধ তৈরি হয় এই সময়ে। মা ও শিশুর রসনাতৃপ্তির জন্যই এই উৎসবের অয়োজন। আবার, যে ‘সাধ’ শব্দের অর্থ ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, তা ভিন্ন দ্যোতনায় আসন্নপ্রসবা মেয়েটির মনের অবস্থাকেও ব্যক্ত করে। কবিতার চিত্রকল্পে (নাকি চিত্রবাস্তবে) কোথাও তার পুরুষসঙ্গীর উপস্থিতি নেই। ওই অন্ধকার রাত্রি তার একার। গর্ভে যে বেড়ে উঠেছে একটু একটু করে, সেই শিশুটির ওপর অধিকারও তার একার।

কর্ণকে যেমন মহাকাব্যের পাঠক কুন্তীর সন্তান পরিচয়ে চিনেছে, যিশুকে যেভাবে কুমারী মাতা মেরির সন্তান হিসেবে, আসন্ন শিশুটিকেও এই সমাজ কেবল মেয়েটির পরিচয়ে চিনবে- এই তার সাধ, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা- যা ডানা মেলতে চায়, গরাদের বাইরে বেরিয়ে সমাজের মুখোমুখি হতে চায়, গর্ভ থেকে শিশুটির জন্ম দিয়ে, তাকে মুক্তি দিয়ে। মহাকাব্যের কাল থেকে একুশ শতক অবধি, একক-জননীরা সমাজের উদ্ধত প্রশ্নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আসছে। সুভাষের এই কবিতা তাদের সকলের কণ্ঠস্বরের প্রতিনিধিত্ব করে।

||মেজাজ||

থলির ভেতর হাত ঢেকে

শাশুড়ি বিড়বিড় বিড়বিড় করে মালা জপছেন;

বউ

গটগট গটগট ক’রে হেঁটে গেল।

আওয়াজটা বেয়াড়া; রোজকার আটপৌরে নয়।

যেন বাড়িতে ফেরিঅলা ডেকে

শখ ক’রে নতুন কেনা হয়েছে।

•••

নাকে অস্ফুট শব্দ করে

থলির ভেতর পাঁচটা আঙুল হঠাৎ

মালাটার গলা টিপে ধরল—

মিন্সের আক্কেলও বলিহারি!

কোত্থেকে এক কালো অলক্ষুণে

পায়ে খুরঅলা ধিঙ্গি মেয়ে ধরে এনে

ছেলেটার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কেন? বাংলাদেশে ফরসা মেয়ে ছিল না?

বাপ অবশ্য দিয়েছিল থুয়েছিল—

হ্যাঁ, দিয়েছিল!

গলায় রসুড়ি দিয়ে আদায় করা হয়েছিল না?

•••

বাড়িটা যেন ঝড়ের অপেক্ষায়

থমথম করছে।

ছোট ছেলে কলেজে;

মেজোটি সামনের বাড়ির রোয়াকে ব’সে

রাস্তায় মেয়ে দেখছে;

ফরসা ফরসা মেয়ে

বউদির মতো ভূষণ্ডি কালো নয়।

•••

তারপর দরজা দেবার পর

রাত্রে

বড় ছেলের ঘরে আড়ি পেতে

এই এই কথা কানে এল—

বউ বলছে: ‘একটা সুখবর আছে।’

পরের কথাগুলো এত আস্তে যে শোনা গেল না।

খানিক পরে চকাস চকাস শব্দ,

মা হয়ে আর দাঁড়াতে লজ্জা করছিল।

কিন্তু তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার—

বউয়ের গলা, মা কান খাড়া করলেন।

বলছে: ‘দেখো, ঠিক আমার মতো কালো হবে।’

এরপর একটা ঠাস করে শব্দ হওয়া উচিত।

ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে:

‘কী নাম দেবো, জানো?

আফ্রিকা।

কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে৷

[কাব্যগ্রন্থ: যত দূরেই যাই। প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৬২]

‘বোনটি’ কবিতার আলোচনায় যে সিস্টারহুডের প্রসঙ্গ এসেছিল, এখানে তা আরেকটু বিশদে দেখা দেয়। ‘মেজাজ’ কবিতায় শাশুড়িটি পিতৃতন্ত্রের একটি জলজ্যান্ত প্রতিভূ। বড়ছেলে নিজে কালো মেয়ে পছন্দ করেছে, ফলে তার মাকে বাধ্যত মেনে নিতে হয়েছে সেই বউ। কিন্তু বিয়ের সময়ে তিনি পণ ইত্যাদি সুদে আসলে বুঝে নিয়েছেন। উপরন্তু ‘ধিঙ্গি’ মেয়েটি শাশুড়ির বশংবদ নয়। কালো হওয়া সত্ত্বেও তার গরিমার অন্ত নেই। সম্প্রতি তার চালচলনে একটু বেশিই দম্ভ (নাকি আত্মবিশ্বাস) চোখে পড়ছে। অতএব, শাশুড়িকে পুত্র-পুত্রবধূর নিভৃত মুহূর্তে নাক গলিয়ে বুঝতে হয়, এই আত্মবিশ্বাসের কারণ কী। জানা যায়, সে সন্তানসম্ভবা। এ হেন খবরে খুশি হওয়া দূর-অস্ত, দম্পতির চুম্বনশব্দে বিরক্ত হতে হতে তিনি পুত্রবধূর অধিকতর ঔদ্ধত্যের দিকটি আবিষ্কার করেন। মেয়েটি চায়, তার সন্তান তার মতোই কালো হোক। কালো মানুষদের লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে সন্তানের নামকরণ করতে চায়- আফ্রিকা।

প্রথাবিরুদ্ধ সম্পর্কে জননী হয়েছিলেন মেরি ও কুন্তী। দুই ধর্মের কাহিনি অনুযায়ী এই দুই নারী যখন গর্ভে সন্তানধারণ করেছিলেন তখন উভয়েই ছিলেন অবিবাহিত। ক্রুশবিদ্ধ যিশু এবং যুদ্ধে মৃত্যুপথগামী কর্ণকে দেখে কবি লিখছেন “বিধিবহির্ভূত দুটি চিরঞ্জীব জন্মের মহিমা।” মহাকাব্যের এই দুটি চরিত্রের ছবি কোনও একটি ঘরের দুই দেওয়ালে মুখোমুখি টাঙানো রয়েছে৷ সেই ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে আছে যে যুবতী, সে সন্তানসম্ভবা।

প্রথমত, ছয়ের দশকে লেখা এই কবিতায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে জেহাদ সুস্পষ্ট। কালো চামড়ার ওপর সাদা চামড়া শোষণের প্রতিবাদে, শেষের আগের পঙক্তিতে আফ্রিকা শব্দে পৌঁছে এই কাব্যনাট্যের ক্যাথারসিস তৈরি হয়। কিন্তু কেবল বর্ণবৈষম্যই তো নয়, বাংলার ঘরে ঘরে অতিচেনা গৃহহিংসার এই ছবিটিকেও কী নিখুঁত কাব্যময়তায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কবিতায়। দেখানো হয়েছে, শরীরে নারী মানেই নারীর প্রতি সহিষ্ণু ও সমব্যথী নয়। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছনো এক মহিলা, যিনি নিজেও হয়ত এ জাতীয় পীড়নের শিকার হয়েছেন কোনওদিন, এবং সেই ট্রেডিশন সমানে বহন করে চলেছেন মস্তিষ্কে, ফলত পরবর্তী প্রজন্মের কন্যাসমা মেয়েটিকেও যৌন ঈর্ষা বশত নিপীড়ন করে চলেছেন নানাভাবে। একজন কবি, যিনি জৈবিকভাবে পুরুষ, কী অনায়াসে একটি নারীর মধ্যেকার পিতৃতন্ত্রকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন এই কবিতায়। বোধ হয় কবি সুভাষ সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলেই লিঙ্গসাম্যের পরিসরেও ক্ষমতাসীনের ওপর ক্ষমতাহীনের অত্যাচারকে বুঝতে পেরেছেন সহজে।

সুতরাং জৈবিকভাবে নারী মানেই যে অন্য নারীর প্রতি তার সিস্টারহুডের অনুভূতি থাকবে- এ ধারণা যুক্তিযুক্ত নয়। তেমনটা হলে, আজও এ দেশের গ্রামে শাশুড়ি ও ননদ বউয়ের গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাকে হত্যা করত না, এ দেশের শহরে বয়ঃসন্ধির মেয়ের প্রথম যৌনতার কথা জেনে স্বয়ং মা মারতে মারতে তার যাবতীয় মনোবল ভেঙে দিত না। নারীবাদের তৃতীয় এবং তৃতীয়-উত্তর স্রোতে এসে, লিঙ্গ নির্বিশেষে বঞ্চিতের প্রতি বঞ্চিতের যে সহযোদ্ধার অনুভূতিকে আমরা পড়তে শিখছি, শিখব, কবি সুভাষ সেসব আজীবন উপলব্ধি করে গেছেন অর্ধদশক আগে থেকেই।

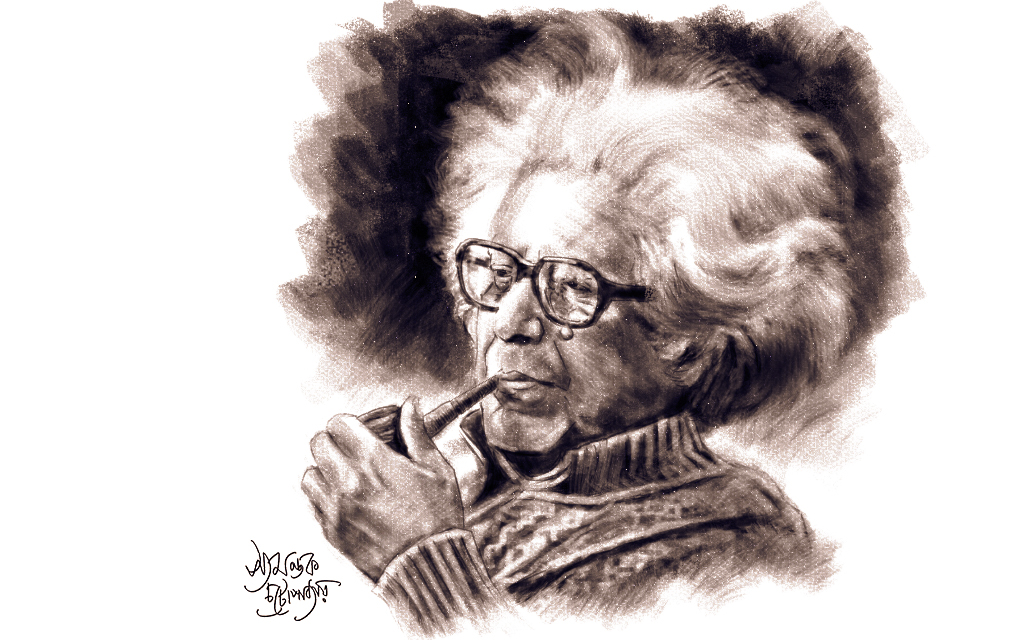

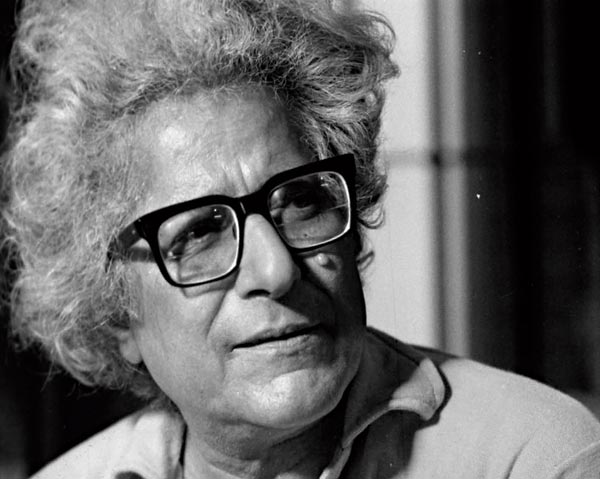

*ছবিসৌজন্য: Abp, Othervoice.in, The Wire

জন্ম ১৭ জুন ১৯৮৬। জে.বি.রায় স্টেট আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ ও হসপিটাল থেকে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক। মানসিক স্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর। কবিতা, সংগীত ও নাট্যচর্চার সঙ্গে নৈকট্য আশৈশব। জনস্বাস্থ্য, সমাজবিজ্ঞান, মানবাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধচর্চা করেন নিয়মিতভাবে৷ তাঁর 'অরুণা শানবাগ নিষ্কৃতিমৃত্যু ও ভারত' (২০১৭) বইটি এদ্যবধি ইউথেনেসিয়া প্রসঙ্গে লেখা একমাত্র পূর্ণাঙ্গ বাংলা বই যা মনোজ্ঞ পাঠকমহলে প্রশংসিত। সিএএ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে কবি ফৈজ আহমেদ ফৈজ-এর সর্বজনবিদিত 'হম দেখেঙ্গে' (দেখে নেবো আমরাই) কবিতাটির বাংলা অনুবাদ করে অবন্তিকা জাতীয় স্তরেও জায়গা করে নিয়েছেন।