আগের পর্ব পড়তে: [১]

অতঃপর রত্নাবতী মন্দির। এখানেও বিগ্রহ অনুপস্থিত। এবং একইরকমভাবে দেওয়ালের পাথর কুঁদে বানানো হয়েছে বহু দেবদেবীর প্রতিকৃতি। সোমেশ্বর মন্দিরটি কিন্তু তেমন ভাঙাচোরা নয়। সরাসরি এই মন্দিরের ভেতরে যাওয়ার পথ নেই। মন্দিরের সামনেই রয়েছে এক বিশাল জলাধার। এক দঙ্গল বালক-কিশোর মহানন্দে তার মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি করছে। এরা রাখাল। স্থানীয় মানুষ। এরাই গোরু-মোষ-ছাগল নিয়ে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গের চৌহদ্দির ভেতরে চলে আসে। পোষ্যরা সারাদিন চরে বেড়ায় ও কেওড়া গাছের ছায়ায় ঝিমোয়। রাখালের দলও খেলাধূলা বা জলে হুটোপুটি করে। সময় বিশেষে এরাই হয়তো গাছ কাটে। সরকারি নির্দেশের প্রতি সরাসরি এমন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন সচরাচর চোখে পড়ে না। তক্ষুনি খেয়াল হয় এরা নিয়ম ভাঙে বলেই বোধ হয় সরকারি মোহর আঁকা এমন ভূতের আস্তানায় গা ছমছম করা ভয় ঠিক তেমনভাবে দানা বাঁধতে পারছে না।

মানচিত্রের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাসাদের ভিতর দিয়ে সর্বেশ্বর মন্দিরে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। অগত্যা গা ঝাড়া দিয়ে আবার প্রাসাদে হানা না দিয়ে উপায় কী! প্রাসাদের মধ্যে কষ্টেসৃষ্টে একবার চলে এলে কিন্তু রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচার কাজটাও হয়ে যায়। মন্দির যথারীতি অন্যান্য মন্দিরের অনুরূপ। মন্দিরের চবুতরায় ঘোরাফেরা করার পরে প্রাসাদের ছাদে চলে আসুন। এক লহমায় ভানগড়ের সমস্ত ধ্বংসাবশেষ তো বটেই, পাহাড়ের চুড়ো থেকে শুরু করে গড়িয়ে পড়া পাহাড়তলি আর পাথুরে উপত্যকা দেখা হয়ে যাবে। ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা কতিপয় গবাদি পশু ছাড়া প্রাণের কোনও চিহ্ন নজরে আসবে না। কেওড়া গাছগুলি সজীব হলেও তাদের এমনই রূপ যে মনে হয় কতগুলি শুকনো জ্বালানি কাঠের টুকরো কেউ এলোমেলো ভাবে ফেলে দিয়ে চলে গেছে।

সারাদিন ধরে আঁতিপাতি করে ভানগড়ের ধ্বংসাবশেষের সম্ভব হলে প্রতিটি পাথর উলটিয়ে দেখার পরেও তেনাদের কোনও হদিশ না পেয়ে হতাশ হৃদয়ে ফিরে আসার মুহূর্তে হঠাৎই কোনও মানুষ আপনার সামনে হাজির হলে মনটা একটু ছ্যাঁৎ করে ওঠাই স্বাভাবিক। সূর্য ক্রমশ পাহাড়ের অন্য পাশে ঢলে পড়ছে। রাখালের দল তাদের পোষ্যদের নিয়ে ঘরের দিকে রওনা দিয়েছে। উপলমথিত প্রান্তরে গবাদি পশুর খুরে ধুলো ওড়ে না বলে দিন-রাতের এই সন্ধিক্ষণকে আক্ষরিক অর্থে গোধূলি বলা যাবে না। তবে বিশাল ধ্বংসস্তূপের প্রেক্ষাপটে আলো-আঁধারির আবহে জনশূন্য প্রান্তরে পুরোদস্তুর রাজস্থানি পোশাক পরা মানুষটি যদি ডান হাতের লাঠিটি উঁচিয়ে বাঁ হাতে গোঁফ চুমড়াতে চুমড়াতে হাসি হাসি মুখে আপনার গন্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন, তখন ভয় না পেলেও একটু সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক নয়। ফটকে লটকানো সরকারি হুকুমনামার কথা ক্ষণেকের জন্যে ভুলে গিয়ে এবং অবশ্যই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করুন।

অচিরেই বুঝে যাবেন একেবারে রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গেই কথা বলছেন। এখানে আসার আগে ইতিহাসের পাতায় যে সব গল্প-কাহিনি পড়ে এসেছেন ভদ্রলোক সেগুলোই কেমন সহজ ভাষায় সরল ছন্দে আউড়িয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে বাড়তি পাওনা — উনি লাঠি উঁচিয়ে শুধু মন্দির বা প্রাসাদ নয় দেখিয়ে দিচ্ছেন কোথায় ছিল নাচ-মহল বা কোথায় এসে রানি-রাজকন্যারা শহর পর্যবেক্ষণ করতেন। অর্থাৎ ভানগড়ের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তিনি যেন এক নিখুঁত বিবরণী আউড়িয়ে যাচ্ছেন। সেই মুহূর্তে আপনার মনে হতেই পারে যে এ লোকটা শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মণিহারা গল্পের অনুকরণে বলে উঠবে না তো— আজ্ঞে, আমিই সেই তান্ত্রিক।

কোন তান্ত্রিক? সে খবর পরে নেওয়া যাবে। আপাতত উনি নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে জানাবেন যে তিনি এখানকার কেয়ারটেকার। নাম শ্রীকৈলাস চন্দর। এবং অবশ্যই পিতা-পিতামহ-প্ৰপিতামহের নাম বিড়বিড় করে আউড়ে জানিয়ে দেবেন, যে তাঁরা বংশানুক্রমিকভাবে ভানগড়ের দেখভাল করে চলেছেন। রীতিমতো সরকারি কর্মচারি। সারাদিন কোথায় ছিলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বিনয়াবত হয়ে জানাবেন যে সন্ধের পরে এখানে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা, সেটা দেখাই তাঁর দায়িত্ব। কথা বলতে বলতেই হঠাৎ করে এই আলো-আঁধারিতে কেওড়া বাগানের খোলা জায়গাটায় সেই যে যেখানে ভরদুপুরে দেখা আঁকাবাঁকা কেওড়া গাছটিকে কল্পনার দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল এক নিখুঁত ভাস্কর্য, সেদিকে নজর পড়তেই মনে হচ্ছে একটু যেন ভয় পেয়ে গেলেন। ঠিক সেই জায়গাতেই রাতের আঁধারের কালো চাদর মুড়ি গিয়ে ব্রীড়াবনত নর্তকীর আকস্মিক আগমনে আপনি শঙ্কিত না হলেও রীতিমতো চিন্তিত।

জনমনিষ্যিহীন এই প্রান্তরে অনাম্নী অঙ্গনার উপস্থিতিতে ভয় না পেলেও আপনার অন্তরে নিশ্চয়ই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কৈলাস চন্দরের মুখে কিন্তু কোনও তাপ-উত্তাপ নেই। তিনি তখন বলে চলেছেন যে আঁধার আরও একটু ঘন হয়ে এলেই সর্বেশ্বর মন্দিরের চাতালে সঙ্গীতচর্চার আসর বসবে। আলো-আঁধারির এই আবহে যখন আলো ক্রমশ ক্ষীয়মান সেই মুহূর্তে কৈলাস চন্দর বলতে পারেন— দেখতে পাচ্ছেন স্যার, গাইয়ে-বাজিয়েরা আসা যাওয়া শুরু করেছে। এক্ষুনি দেখতে পাবেন পুরোহিত আরতি শুরু করেছেন। গল্প বলার ভঙ্গিটা এতই নিখুঁত যে আপনিও মোহিত হয়ে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হবেন। কণ্ঠস্বরের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের চারপাশে ঘন হয়ে ওঠা অন্ধকারের মধ্যে ধীর গতিতে সরে সরে যাওয়া ছাড়া ছাড়া ছায়ার মধ্যে আপনিও বোধ হয় জনসমাগম খুঁজে পাবেন। দিনের শেষে সূর্যের বিলীয়মান রশ্মির শেষ নির্যাস যেন পাহাড়ের গায়ে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। ক্ষয়িষ্ণু আলোর সামান্য ভগ্নাংশ কি প্রতিফলিত হয়ে ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিয়ে মন্দির চত্বরে এসে পড়েছে? আর আলোর দীপ্যমানতা কমতির দিকে যাওয়ার ফলেই কি দেখা যাচ্ছে সারি সারি মানুষের আসা-যাওয়ার ছায়া? যতটা না চোখে পড়ছে তার থেকেও অনেক বেশি বোধ হয় অনুভব করা যাচ্ছে। সারা শরীরে কি একটা আশঙ্কার শিহরণ ছড়িয়ে পড়ছে? একটু কি ভয় ভয় করছে? তেনাদের ছায়া না পদার্থবিদ্যার সরল ব্যাখ্যা মানে অপটিক্যাল ইলিউশন, কোনটা সঠিক বিচার করার মানসিক অবস্থায় পৌঁছনোর আগেই খেয়াল করে দেখুন অন্ধকার বেশ জাঁকিয়ে রাজত্ব শুরু করেছে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত কৈলাস চন্দর এবার হাতজোড় করে চলে যাওয়ার জন্যে করুণ আবেদন করছেন।

এইরকম পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে মনে হতেই পারে যে রাজকন্যা রত্নাবতী কী এখনই সখী-সহচরীদের নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবেন? কোন রত্নাবতী? ভানগড়ের রাজকন্যা রত্নাবতী, যাঁকে নিয়েই গড়ে উঠেছে এখানকার গল্প-গাথা। রত্নাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন স্থানীয় তান্ত্রিক সিংহিয়া। রাজকন্যা বাতিল করেছিলেন এমন অসম্ভব প্রস্তাব। সিংহিয়াও হাল ছাড়তে রাজি নয়। সুযোগের অপেক্ষায় তক্কে তক্কে ছিলেন সিংহিয়া। রাজবাড়ির পরিচারিকারা একদিন বাজার থেকে রাজকন্যার প্রদীপের জন্যে তেল কিনে ফিরছিল। একটুও দেরি না করে তান্ত্রিক তক্ষুনি এমন একটা মন্ত্ৰ পড়েন যাতে রাজকন্যা ওই তেল ছোঁয়া মাত্র সিংহিয়াকে বিয়ে করতে সম্মত হয়। প্রাসাদের বাতায়ন থেকে ঘটনাটা দেখা মাত্রই রাজকন্যা পালটা মন্ত্র পড়ে তেলের পাত্র ভেঙে চুরমার করে দেন। মন্ত্রপূত তেল মাটিতে পড়া মাত্রই সেখানে নাকি হঠাৎ করে বিরাট একটা প্রস্তর খণ্ড গজিয়ে ওঠে। অত বড়ো পাথরের টুকরো তো পাহাড়ের ঢালে স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। সেটা নীচের দিকে মানে বাজারের দিকে গড়াতে থাকে। এবং গতির স্বাভাবিক নিয়মে অথবা গল্পের খাতিরে বাজারে দাঁড়িয়ে থাকা তান্ত্রিককে চাপা দেয়। মারা যাওয়ার মুহূর্তে তান্ত্রিক অভিশাপ দেন যে অচিরেই ভানগড়ের সমস্ত নাগরিকের মৃত্যু হবে। জনশ্রুতি, পরের বছরই প্রতিবেশী জনপদ আজবগড়ের সৈন্যরা ভানগড় আক্রমণ করে এবং সেই যুদ্ধে ভানগড় পরাস্ত হয়। এলাকাটা সেই থেকেই জনহীন। গল্প অনুসারে যুদ্ধে নিহত ভানগড়বাসীরা নাকি এখনও এই মাটির মায়া কাটাতে না পারায় অশরীরী অবয়বে এখানে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রতি সন্ধ্যায় তাদের ছায়া দেখা যায়।

পনেরো কিলোমিটার দূরের আজবগড় দূর্গ দেখতে গেলে শুনতে পাবেন যে মারা যাওয়ার আগে রাজকন্যা রত্নাবতীর দেওয়া অভিশাপে আজবগড়ও ধ্বংস হয়ে যায়। আজবগড়ের ধ্বংসাবশেষের পরিস্থিতি আরও করুণ হওয়ায় ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নেয়নি। ফলে দর্শনার্থীর অভাবে আজবগড়ে ভূতের আখড়া গড়ে ওঠেনি। ভানগড় নিয়ে একটি বিকল্প কাহিনিও প্রচলিত আছে। ভানগড়ে প্রাসাদ নির্মাণের আগে স্থানীয় গুরু বালুনাথ শর্ত দিয়েছিলেন যে প্রাসাদের ছায়া যেন কোনওভাবেই তাঁর থান বা উপাসনা-স্থল স্পর্শ না করে। শর্ত অমান্য করলে ভানগড়ের পতন অনিবার্য। সবই ঠিকঠাক চলছিল। ভানগড়ে গুরু বালুনাথের থান এবং প্রাসাদ নির্বিবাদে বহুদিন ধরে পাশাপাশি অবস্থান করেই কালাতিপাত করছিল। পরবর্তী প্রজন্মের কোনও রাজার উদ্যোগে প্রাসাদের উচ্চতা বাড়ানো হলে প্রাসাদের ছায়াও সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। কাজেই লোককথা অনুসারে অচিরেই ভানগড়ের জনপদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এবং একজন নাগরিকও বাঁচতে পারেনি।

ইতিহাসের বই অথবা গেজেটিয়ার অফ আলওয়ার নামের সরকারি নথি নাড়াচাড়া করলে অবিশ্যি দেখতে পাবেন যে মোঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মান সিংহের ছোটভাই মাধো সিংহের বসবাসের জন্যে ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ভানগড়ের পত্তন হয়েছিল। মাধো সিংহের মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র ছত্তার সিংহ ভানগড়ের প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের সময় এই জনপদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ছত্তার সিংহ ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মারা গেলে শুরু হয় ভানগড়ের দুর্দিন। মোঘল সাম্রাজ্যও এই সময় আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। ১৭২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ দ্বিতীয় জয়সিংহ বাহুবলে ভানগড়কে নিজের আয়ত্তে নিয়ে আসায় হারিয়ে যায় এখানকার জোশ-জৌলুশ। আর ১৭৮৩-এর দুর্ভিক্ষে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেল এককালের সমৃদ্ধ জনপদ ভানগড়। ইতিহাস আর লোকশ্রুতি কখন যে কীভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে মানুষের মনে রহস্যের জাল বুনে পাকাপাকি অজানা রহস্যের আস্তানা গেড়ে বসে, তার হদিশ পাওয়া কি অতই সহজ! তারপর সেই গল্প লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এবং শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়িয়ে দেশান্তরে।

কৈলাস চন্দর কিন্তু এবার ফিরে যাওয়ার জন্যে রীতিমতো জেদাজেদি শুরু করবেন। তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আরও খানিকক্ষণ ওই এলাকায় থাকতে পারলে সাহস-যুক্তি-তর্ক সম্পৃক্ত হওয়া সত্ত্বেও মনের কোণে একটা আবছা সন্দেহ দেখা দিলেও দিতে পারে। তাহলে কী সত্যি সত্যিই এবার তেনাদের আসার সময় হয়ে গেছে? সেইজন্যেই কি কৈলাস চন্দর অত তাড়া দিচ্ছেন! আর একটু দেখে গেলে হয় না! যদি তেনাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়? একটু চেষ্টা-চরিত্র করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কৈলাস চন্দরকে আরেকটু আটকে রাখুন। অন্ধকার এবার আরও ঘন কালো হয়ে চরাচরকে ঘিরে ফেলেছে। আর সেই সঙ্গে কোথায় যেন হারিয়ে গেল একটু আগে দেখা সারি সারি মনুষ্য অবয়বের ছায়া। আস্তে আস্তে ধ্বংসাবশেষকে পিছনে রেখে ফটকের দিকে এগিয়ে চলুন। এরপরে জোরাজুরি করলে কৈলাস চন্দর কিন্তু আইন দেখাতে পারেন। খেয়াল রাখবেন এ প্রান্তরে সূর্যাস্তের পরে থাকা কিন্তু আইনত নিষিদ্ধ।

* ছবি সৌজন্য: Tripoto, Culturetrip, Thomascook

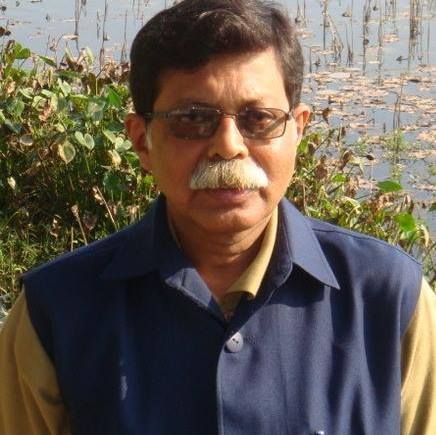

প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।