আজ থেকে বছর চল্লিশ আগেও রবিবার সকালের দিকে প্রত্যেক পাড়ায় বিশাল এক সাদা পুঁটুলি নিয়ে এক মানুষকে বিভিন্ন বাড়িতে যেতে দেখা যেত। সেই পুঁটুলির মধ্যে থাকত দুটো পুঁটুলি- একটা কাচা ইস্ত্রি করা কাপড়ের, আর একটা আকাচা অপরিষ্কার কাপড়ের। এই লোকগুলো আদতে ধোপা— স্থানীয়রা এদের রজক বলে ডাকত। বাড়ি বাড়ি গিয়ে রবিবার অপরিষ্কার কাপড় নিয়ে পরের রবিবার সেগুলো কেচে ইস্ত্রি করে ফেরত দিত। এই ধোপারা ছাড়া পাড়াতে আরেক শ্রেণীর ধোপা আসত— যাদের সাজো ধোপা বলা হত। এরা বিছানার চাদর, পর্দা জাতীয় ভারি কাপড় নিয়ে গিয়ে পরের দিন কেচে ফেরত দিত- ইস্ত্রি না করে। ওয়াশিং মেশিন আসার সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষগুলো শহর থেকে কেমন হারিয়ে গেল! এদেরও আগে হারিয়ে গিয়েছে আলতা-বউরা, পঞ্চাশ বছর আগেও ক্বচিৎ দেখা যেত তাদের শহরের বনেদি পাড়ায়। (old professions)

আলতা-বউরা আদতে নাপিত-বৌ, স্বামী সকালে ক্ষৌরকর্ম করত আর দুপুরের আগেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যেত, বিকেলে বা সন্ধের দিকে কেউ ক্ষৌরকর্ম করত না। দুপুরে নাপিত যখন তার সরঞ্জাম গোছাচ্ছে বাড়ি যাওয়ার জন্যে, নাপিত-বৌ বাড়িতে তার সরঞ্জাম গোছাত রোজগার করতে বেরনোর জন্যে। তাদের গন্তব্য ছিল বিভিন্ন গৃহস্থ বাড়ি— যেখানে আলতা পরানো, ঝামা ঘসে পা পরিষ্কার করে দেওয়া, নখ কেটে দেওয়া ইত্যাদি ছিল নাপিত-বৌয়ের কাজ। গৃহস্থের ঘরের অনেক খবর রাখত তারা, আর নিজস্ব নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হওয়ার জন্যে ঘটক হিসেবেও এরা উপরি কিছু রোজগার করত। নাপিতের কাজের সময় বিস্তার আর রূপটান-প্রসাধনী ঘরের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে আলতা-বৌরাও শহর থেকে হারিয়ে গিয়েছে।

নাপিত আর নাপিত-বৌরা অনেক সময় ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের কাজেও পারদর্শী ছিল। একেকজন নাপিত এতটাই পোক্ত ছিল সেই কাজে, যে ক্ষৌরকার্য ছেড়ে শুধু অস্ত্রোপচারকেই নিজের জীবিকা বানিয়ে নিত। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর বইতে কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রিটের রাজুর মা নামে এক নাপিত-বৌয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যার নাম অস্ত্রবিদ্যার জন্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রাজুর মা’র ছেলে রাজনারায়ণ কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিরাজি পেশাতেও কিছু মহিলা সেই যুগে বিস্তর নাম করেন। দেওয়ান ভবানীচরণ দত্তের চতুর্থ পুত্র কাশীনাথ দত্তের স্ত্রী যদুর মা এই কবিরাজিতে এতই নাম করেন যে সাহেব ডাক্তাররাও তাঁর নৈপুণ্যে তাজ্জব হয়ে যেত। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর ‘সম্বাদ প্রভাকর’ কাগজে যদুর মা’র বিষয়ে লিখেছিলেন “ডাক্তার কবিরাজ রণে যারে হারে, যদুর জননী গিয়ে জয় করে তারে”।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর বইতে কালীপ্রসাদ দত্ত স্ট্রিটের রাজুর মা নামে এক নাপিত-বৌয়ের কথা উল্লেখ করেছেন, যার নাম অস্ত্রবিদ্যার জন্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই রাজুর মা’র ছেলে রাজনারায়ণ কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবিরাজি পেশাতেও কিছু মহিলা সেই যুগে বিস্তর নাম করেন।

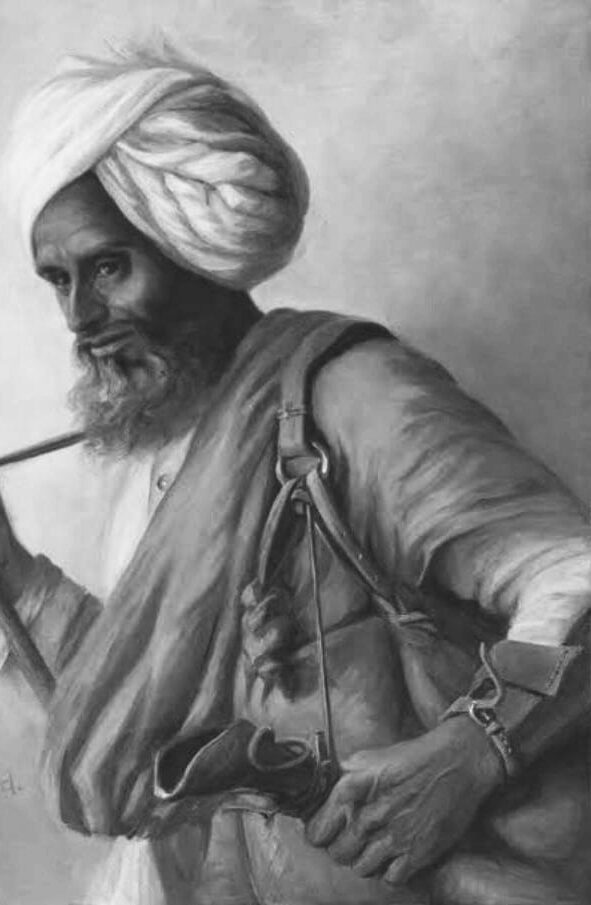

রুডইয়ার্ড কিপ্লিং-এর গঙ্গাদীন্-এর সহকর্মীরাও কলকাতা থেকে হারিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ কলকাতার ওয়েলেস্লি অঞ্চলে দুপুরে এক ভিস্তি নজরে এলে চমকে উঠে ভাবতে হয় অতীতে ফেরত চলে যাইনি তো! চামড়ার থলে কাঁধে নিয়ে ভিস্তিরা কলকাতায় গ্রীষ্মের দুপুরে প্রায় দেড়শ বছর ধরে ঠান্ডা জল খাইয়েছে নামমাত্র মূল্যে। সাহেবদের রোজ জল সরবরাহকারী, নিজেদের কাজের ব্যাপারে আপোষ না করা বিহারি ভিস্তিরা সাহেবদের খুব প্রিয় ছিল, কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজ এদের ব্যাপারে কিছু ছুৎমার্গ অতিক্রম করতে পারেনি বলে হিন্দু অঞ্চলে এদের দেখা কমই পাওয়া যেত। সময়ের সাথে পানীয় জলের গাড়ি আর আরও পরে শহরে ফ্রিজ এসে গেলে ভিস্তিরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই শহর থেকে। (old professions)

এবার একটু সাহেব-কলকাতায় যাওয়া যাক। মুন্সীরা কী করত, সেই বর্ণনা প্রায় সমস্ত শিক্ষিত বাঙালির জানা আছে প্রমথনাথ বিশীর ‘কেরী সাহেবের মুন্সী’র প্রাঞ্জল বর্ণনায়, তাই খুব সংক্ষেপে তাদের কাজের বর্ণনা দেওয়া যাক। ব্রিটিশ উচ্চ-পদস্থ সাহেবরা বাংলায় এলে এমন লোকের দরকার পড়ত যারা বাংলা আর ফার্সি ভালো জানবে, ইংরেজি কিছুটা হলেও বুঝবে, প্রয়োজনে সাহেবদের এই ভাষা দুটো শেখাবে, আর আইনি ব্যাপারে সাহেবদের বুদ্ধি দেবে যাতে লাঠি না ভেঙে সাপ মারতে পারে, অজান্তে বেফাঁস কিছু করে বসে নিজেদের অস্তিত্ব-সংকটে না ফেলে। কলকাতার নবকৃষ্ণ দেব, মুর্শিদাবাদের কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী— হুতুমের ভাষায় নবমুন্সী, কৃষ্ণপান্থিরা ব্রিটিশ শাসনের শুরুর সময়ের দুই মুন্সী, যাঁদের ভূমিকা বাদ দিয়ে বাংলার ইতিহাস লেখা যায় না।

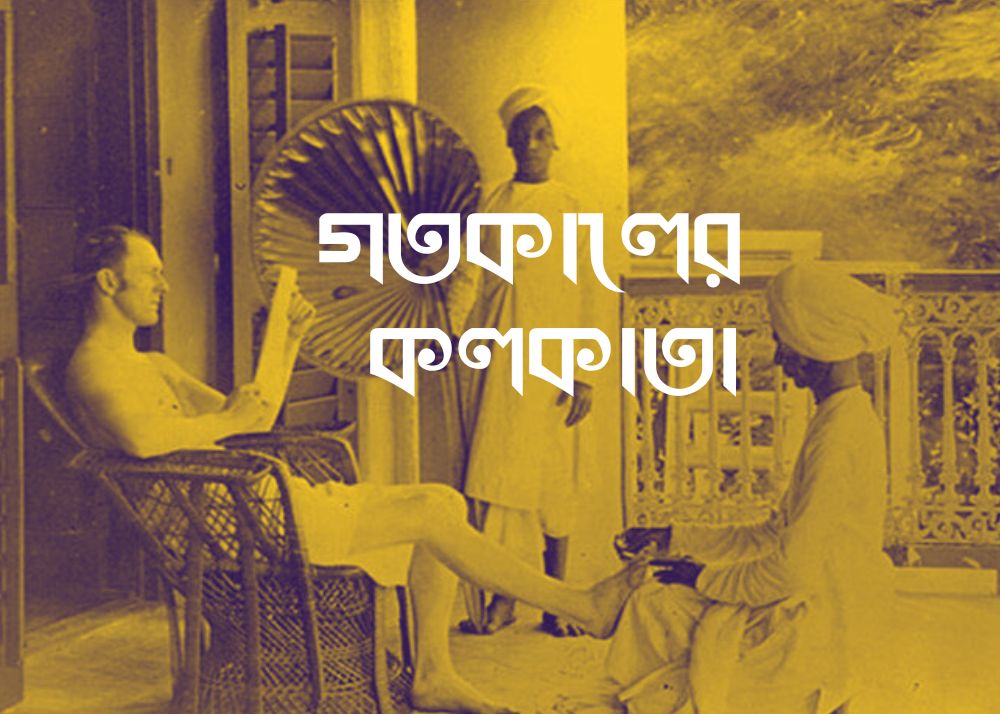

ব্রিটিশ সাহেবরা কলকাতার মাটিতে পা রাখার সময় স্বাভাবিকভাবেই এক অনিশ্চয়তায় ভুগত। একে বিদেশবিভুঁই, তাতে আবার ভাষা থেকে সংস্কৃতি কিছুই জানা নেই। বিশ্বাসী কোনও দেশি লোক না পেলে নতুন জায়গায় হাঁড়ির হাল হবে, সেকথা তাদের ভালোই জানা ছিল। সরকারদের কাজ ছিল একেবারে জাহাজ-ঘাটে গিয়ে সাহেব ধরা। তারা জাহাজ-কোম্পানিতে খবর নিয়ে রাখত সাহেবদের ব্যাপারে, আর সাহেবরা পৌঁছলেই আগে থেকে করে রাখা হোমওয়ার্ক নিয়ে হাজির হত সাহেবের সামনে। সাহেবের সাময়িক বাসস্থান, খিদমদ্গার, দর্জি, খানসামা থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিত সরকাররা— সবার মাইনে অবধি ঠিক করে দিত, কিন্তু নিজে কোনও মাইনে নিত না, তারা শুধু টাকায় দুই পয়সা দস্তুরি নিয়েই নাকি খুশি! সাহেব চমৎকৃত হয়ে যেত এই প্রস্তাবে আর তক্ষুনি সরকারকে নিয়োগ করত। সাহেবদের বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত করে তোলাতেই ছিল সরকারদের সাফল্য। নবাবি জীবনে সাহেব যত অভ্যস্ত হবে, সরকারের রোজগার ততই বাড়বে। ক্রমে এমন একটা পরিস্থিতি হবে যখন সাহেবের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি, কিন্তু বিলাসী জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া সাহেবের পক্ষে আর সাধারণ জীবনযাপনে ফেরা প্রায় অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে সাহেবকে টাকা ধারের ব্যবস্থা অবধি করে দিত সরকাররা।

সরকারদের কাজ ছিল একেবারে জাহাজ-ঘাটে গিয়ে সাহেব ধরা। তারা জাহাজ-কোম্পানিতে খবর নিয়ে রাখত সাহেবদের ব্যাপারে, আর সাহেবরা পৌঁছলেই আগে থেকে করে রাখা হোমওয়ার্ক নিয়ে হাজির হত সাহেবের সামনে। সাহেবের সাময়িক বাসস্থান, খিদমদ্গার, দর্জি, খানসামা থেকে শুরু করে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে নিত সরকাররা— সবার মাইনে অবধি ঠিক করে দিত, কিন্তু নিজে কোনও মাইনে নিত না, তারা শুধু টাকায় দুই পয়সা দস্তুরি নিয়েই নাকি খুশি! সাহেব চমৎকৃত হয়ে যেত এই প্রস্তাবে আর তক্ষুনি সরকারকে নিয়োগ করত।

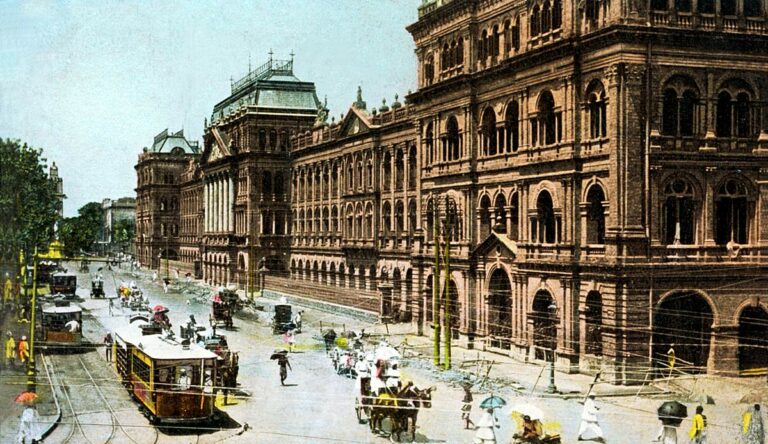

এমা রবার্টস নামে এক মেমসাহেব লিখেছিলেন, সরকাররা অত্যন্ত ধূর্ত কিছু মানুষ, যাদের কাজ হচ্ছে মনিবের ব্যয়-বিলাসিতায় ইন্ধন জোগানো, তাদের পয়সা ফুরিয়ে গেলে মহাজনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যাতে টাকা ধার নিতে পারে। এখানে একটা মজার ব্যাপার, সরকাররা শুধু সাহেবদের কাছ থেকে দস্তুরি নিত না— দোকানবাজার, তাদের নিয়োগ করা কর্মচারী, এমনকি যে মহাজন সাহেবদের টাকা ধার দিচ্ছে, তার কাছ থেকেও টাকায় দুই পয়সা হিসাবে দস্তুরি নিত। দেশ থেকে আসা তরুণ সাহেবদের এইরকম কাছাখোলা অবস্থা দেখে ১৭৭৬ সালে কোম্পানি রাইটার্স বিল্ডিং বানালো রাইটারদের (যুবক ইংরেজ কেরানি) ওপর রাশ রাখতে আর নিয়ম বানালো যাদের মাইনে মাসে তিনশো টাকার কম, তাদের ওই বাড়িতেই থাকতে হবে, আর দুইজনের বেশি কর্মচারী রাখতে পারবে না নিজের জন্যে।

কোম্পানির সঙ্গে সাহেবদের যখন এই নিয়ে দরদস্তুর চলছে, সরকাররা নজর ঘোরালো বনেদি কলকাতার প্রতিপত্তিশালী পরিবারগুলোর দিকে। এই বাড়িগুলোতে চাকরি নিতে থাকল তারা। এখানে মাইনে না নিলে সন্দেহের নজরে দেখবে মনিব, কারণ মনিব জানে কীভাবে অনেক সাহেব পথে বসেছে— তাই নামমাত্র মাইনেতে এই হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাওয়া পরিবারগুলোতে চাকরি নিল। কিন্তু কাজের ধরন ভেতর থেকে একই রাখল— সেই দস্তুরি, হিসেবে গড়মিল আর চুরি। ফলে সরকারদের দেশের বাড়িতে তাদের সম্পত্তি সমানে ফুলে-ফেঁপে উঠল। এইসব পরিবারের মাথারা সাহেবদের নবাবি এতদিন অবাক চোখে দেখছিলেন, এবার এদেরও সেই বাবুয়ানির পথে নিয়ে যেতে প্ররোচিত করল সরকারেরা। কলকাতায় বাবু-কালচার শুরু হওয়ার ব্যাপারে সরকারদের ভূমিকা অপরিসীম।

উনিশ শতকের বাবুদের অর্থ আর দম্ভ নিয়ে অনেক গল্প শোনা যায়। নিজেদের আঁতে ঘা লাগলেই কেস ঠুকে দেওয়া ছিল তাঁদের নিত্য অভ্যেস। আর এই মামলা থেকে পয়সা রোজগার ছিল বুব্বুলিয়াদের পেশা। এরা বাবুদের মোসাহেব হয়ে বাবুর পাশে সেঁটে থাকত আর ওঁত পেতে অপেক্ষা করত কখন কোন ঘটনা বাবুর ‘আঁতে’ আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে বুব্বুলিয়াদের কাজ শুরু হয়ে যেত। বাবুর অপমান হয়েছে আর তার বিহিত দরকার— সেই বিহিত হচ্ছে মামলা করা, এটা সফলভাবে বাবুর মাথায় যতক্ষণ না ঢোকে, বুব্বুলিয়ারা লেগে থাকবে। বাবু মামলা করতে রাজি হলে কোর্টে গিয়ে মুহুরি, উকিল সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে যত শীঘ্র সম্ভব মামলা রুজূ করা ছিল এদের কাজ। এদের নেটওয়ার্কে একাধিক উকিল আর মুহুরি এই কাজের জন্যে তৈরি থাকত সবসময়। বাবুয়ানি আর মামলায় জেরবার হয়ে গেলেও ঠাট বজায় রাখতে বাবুরা মামলা চালিয়ে যেত, ফলে বুব্বুলিয়াদের রোজগার কখনোই বন্ধ হত না। পরবর্তীকালে এই বাবুর বংশধরদেরও সম্পত্তি দখল নিয়ে মামলা করতে প্ররোচনা দেওয়া আর সর্বস্বান্ত না হওয়া অবধি এই বংশধরদের ছাড়ত না এরা। মামলায় বুব্বুলিয়াদের কমিশন ১০% অবধি থাকত, তাই অর্থনৈতিকভাবে এরা যেকোনও সাহেবের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছল ছিল। প্রাইস নামে এক সাহেব ১৭৭৭-এ লিখেছিলেন—পৃথিবীর কোনও দেশে মানুষের বেশে এমন রক্তচোষা দেখা যায় না; বাংলা মুলুকের সরকাররা প্রতারণা করার জন্যেই শিক্ষা নেয় আর পরিশ্রম করে।

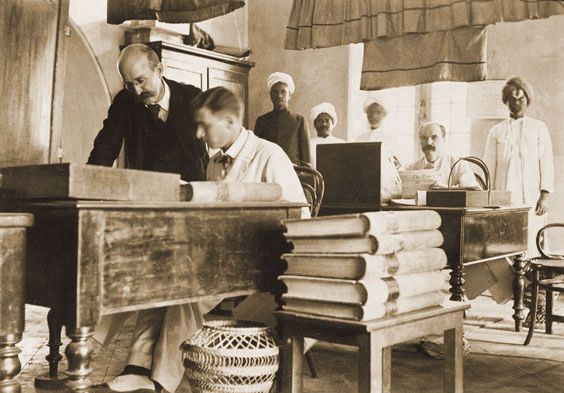

সবার শেষে আজকে সাধারণ মানুষের পেশার গল্প, যে পেশার নাম বাঙালি মধ্যবিত্তর সাথে সমার্থক হয়ে গিয়েছে, সেই কেরানিদের গল্প। ব্রিটিশ যুবারা কলকাতায় রাইটার বা কেরানি হয়ে কাজ শুরু করত আর ধাপে ধাপে ব্যবসাবৃদ্ধি করত। তাদের পদোন্নতি হতে দরকার হয়ে পড়ল আরও অনেক কেরানির। দেশি শিক্ষিত যুবারা এই পেশা আঁকড়ে ধরল কারণ এতে নিশ্চয়তা ছিল আর মাসের শেষে মাইনে ঠিক সময়ে পেয়ে যেত। বাঙালি কেরানিকুল এতই সাফল্য পেলো এই কাজে আর এতই বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠল, শুধু সরকারি নয়, অন্য বিদেশিরাও তাঁদের সওদাগরি অফিসে এই কেরানিকূলকে কাজে লাগালেন তাঁদের ব্যবসায়িক সাফল্য ত্বরান্বিত করতে। বিশ্বাসী, সময়নিষ্ঠ, ভীতু, অঙ্কে পরিষ্কার মাথা আর সর্বোপরি অল্পেতে সন্তুষ্ট— এই পাঁচটি ফলা শুধু কলকাতা নয়, সারা দেশের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বাঙালি মধ্যবিত্তকে প্রতিষ্ঠিত করল। র্যালি, পামার, ইয়ুল কোম্পানির মতো বিদেশি সওদাগরি অফিসের চাকচিক্য আর মাইনে সরকারি অফিসের চেয়ে আকর্ষণীয়, তাই সেখানকার কেরানিকুলের রীতিমতো গর্ব ছিল চাকরি নিয়ে। বাঙালি কেরানিকূলকে তখন দুই ভাগে বিভক্ত করা হত— আপার ডিভিশন ক্লার্ক আর লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। আপার ডিভিশন ক্লার্ক কিছুটা ইংরেজি জানত, সাধারণত এদের মাইনে হত ৮/- থেকে ২০/-র মধ্যে। এদের অধীনে আট থেকে দশজন করে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক থাকত, যাদের মাইনে ৪/- থেকে ১০/-র মধ্যে হত। সাহেব মালিক, তাঁর পার্টনাররা আর সাহেব ক্লার্ক বাড়ির অন্যতলায় বসত।

সাহেব মালিকরা তাদের আর বাঙালি কেরানিদের মধ্যে একটা স্তর তৈরি করে সেখানে ফিরিঙ্গীদের বসালো নিজেদের সুবিধার্থে। এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা প্রথম যুগে ব্রিটিশদের সমান সুযোগসুবিধে পেলেও অতলান্ত মহাসাগরের মুলাটা দ্বীপের অশান্তির আগুনে নিজেদের ভাগ্য পুড়িয়েছিল, তাই পাকাপোক্ত চাকরি পেয়ে এরা লুফে নিলো। বাঙালি কেরানিকূলের পাশে একটা ঘরে চার-পাঁচজন ফিরিঙ্গী কেরানি বসত— তাদের মাইনে ৬০/- থেকে ১০০/-র মধ্যে। সাহেবরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের মাইনে বেশি দিলেও দূরত্ব বজায় রেখে বুঝিয়ে দিত যে তারা সাহেবদের মতো হতে পারে, কিন্তু সাহেব নয়। রেলওয়ে হতে তখনও অনেকদিন বাকি, নতুন ডাক-ব্যবস্থাও তৈরি হয়নি তখনও, তাই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাছে এই চাকরি ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ালো। সাহেবপাড়া থেকে আগেই বিতাড়িত হয়েছিল তারা। এবার তারা বাসা বাঁধল সার্কুলার রোডের পশ্চিমপাড়ে বাঙালি পাড়ার পাশে। লোকের কাছে এই মহল্লার নাম হয়ে উঠল কেরানিপাড়া। মধ্য কলকাতার ক্রীক রো, ডিক্সন লেন, গোমেজ লেন, স্কট লেন, সারপেন্টাইন লেন নামগুলো সেই কেরানিপাড়ার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে।

*ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, Wikipedia

পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ২ নভেম্বর, ২০২৩

পেশার তাগিদে সার্ভিস সেক্টর বিশেষজ্ঞ, নেশা আর বাঁচার তাগিদে বই পড়া আর আড্ডা দেওয়া। পত্রপত্রিকায় রম্যরচনা থেকে রুপোলি পর্দায় অভিনয়, ধর্মেও আছেন জিরাফেও আছেন তিনি। খেতে ভালোবাসেন বলে কি খাবারের ইতিহাস খুঁড়ে চলেন? পিনাকী ভট্টাচার্য কিন্তু সবচেয়ে ভালোবাসেন ঘুমোতে।

3 Responses

কি ভালো লাগলো রে পড়ে I অসাধারণ! ভিত্তিক কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম। এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতো লেখা।আরও লেখার অপেক্ষায় রইলাম।

অনেক অজানা তথ্য জানতে পারলাম। খুব ভালো লাগলো লেখাটি। কত পুরোনো জীবিকা বিদায় নিয়েছে। শুধু চুরি, দুর্নীতির ট্র্যাডিশন অমলিন অক্ষত আছে।

খুব ভালো লাগলো লেখাটা পড়ে। নতুন শব্দ বুব্বুলিয়া, কাদের বলে এবার বোঝা গেল। আরো অনেক হারিয়ে যাওয়া পেশা নিশ্চিত স্থানাভাবে জায়গা পেল না। যাই হোক পরের কিস্তির অপেক্ষায় রইলাম।