শতবর্ষে পা দিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক শংকর ঘোষ। বাংলা তথা ভারতীয় সাংবাদিকতার আধুনিক যুগের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তাঁর লেখায় কোনওদিনই কোনও গ্ল্যামারের ঝলকানি বা রাজনৈতিক উস্কানিমূলক মন্তব্য থাকত না। থাকত এক শান্ত সৌন্দর্য, ধৈর্যবান পর্যবেক্ষণ আর ভারসাম্যময় বিশ্লেষণ। সব মিলিয়ে অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী কর্মজীবন নিয়ে তিনি যেন সাংবাদিকতার এক খোলা পাঠ্যপুস্তক। তাঁকে বাংলা সাংবাদিকতার শিক্ষক বললে এতটুকু অত্যুক্তি হয় না। ১৯৪৫ সালে তাঁর সাংবাদিকতায় যোগদান। তারপর নানাভাবে তা প্রবাহিত থেকেছে গত শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত। সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করেছেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’, ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’, ‘টাইমস অফ ইন্ডিয়া’র মতো দেশের শীর্ষস্থানীয় সব সংবাদপত্রে। নতুন পথ দেখিয়েছেন ‘ওভারল্যান্ড’ সম্পাদনা করতে এসে। স্পষ্ট, অকম্পিত বাচন বরাবর তাঁর পছন্দ। নিজের কলমেও এর প্রকাশ অবিচল থেকেছে। এর জন্য বহু উঁচু পদ ও নানা সুযোগসুবিধা হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। কিন্তু বদলাননি শংকর ঘোষ। তাঁর বিপুল রচনারাজি পড়লে আজ তাঁকে এক একক ‘ক্রুসেডার’ মনে হয়। যেন সময়-পথের একলা অভিযাত্রী। এক নির্ভীক মেধাবী বাঙালি, এক সত্যদ্রষ্টা বিশ্বজনীন ভারতীয়ের ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

যে নিবন্ধ বাংলালাইভ পুনঃপ্রকাশ করতে চলেছে, তার প্রথম প্রকাশকাল ছিল ডিসেম্বর ১৯৬০। তখন ভারতে নেহরু শাসনের স্বর্ণযুগ। আর শংকর ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিনিধি। নেহরু পাকিস্তান গিয়েছিলেন সে বছর। সেই সময়ে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার পথে অন্যতম বাধা ছিল সিন্ধুনদের জলবণ্টন। আয়ুব খান তখন পাকিস্তানের সামরিক প্রধানমন্ত্রী। সিন্ধুর জল-বিরোধ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দু’দেশের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর করতে নেহরুর পাকিস্তান যাত্রা। সবার আশা ছিল সিন্ধুর জল সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসা হলে অন্য দুটি বিরোধ, কাশ্মীর এবং পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করাও সহজ হবে। দু’দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সব মানুষই চেয়েছিলেন ভারত-পাকিস্তান মৈত্রী।

দেশের সব কটি বড় কাগজ থেকে নেহরুর সঙ্গে পাকিস্তানে সাংবাদিক পাঠানো হয়েছিল। নেহরুর জন্য পাকিস্তানে যে অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছিল তা দেখে ভারতীয় সংবাদিকরা প্রায় সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা লিখলেন, পাকিস্তানের আমজনতা নেহরুকে দেখে উদ্বেলিত, তাঁরা নেহরুকে একবার চোখের দেখবার জন্য কড়া রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছেন। গলদঘর্ম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকছেন কিন্তু এতটুকু ধৈর্য হারাননি। শংকর ঘোষের কিন্তু তা মনে হয়নি। তাঁর মনে হয়েছিল, রাস্তার দু’পাশে যেমন বেশকিছু জায়গায় লোক জড়ো হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, তেমনি অনেক জায়গায় রাস্তার দুপাশ খালি ছিল, নেহরুকে দেখার জন্য ভিড় ছিল না কোনও দর্শনার্থীর। পাকিস্তান সরকারের অভ্যর্থনায় কোনও আন্তরিকতা ছিল না, ছিল না কোনও উষ্ণতার প্রকাশ। শংকর ঘোষ লিখলেন, সরকারি অনুশাসন মেনে একজন বিদেশি প্রধানমন্ত্রীর অভ্যর্থনার জন্য যেটুকু করা প্রয়োজন, পাকিস্তান সরকার ঠিক সেটুকুই করেছে, তার বেশি কিছু করেনি। প্রশাসনিক সব ব্যাপারে সামরিক শাসনের সুস্পষ্ট ছাপ। নেহরুর আপ্যায়নে কোথাও সাধারণ মানুষের অন্তরের যোগ নেই।

পাকিস্তানে ভারতীয় সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট হোটেল থেকেই টেলিগ্রাফ মারফত ভারতে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই খবর দেশের কাগজে বেরনোর আগেই একজন সরকারী কর্মী শংকর ঘোষকে জানালেন যে নেহরুর সঙ্গে যেসব ভারতীয় সাংবাদিক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই নেহরুর প্রতি পাকিস্তানের স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনায় অভিভূত হয়েছেন, তাঁদের রিপোর্টেও সে কথা তাঁরা লিখেছেন, কেবল একজন ছাড়া। তিনি লিখেছেন, শুধু প্রোটোকল মেনে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, তার বেশি কিছু হয়নি। শংকরের বুঝতে বাকি থাকল না যে ব্যতিক্রমী সাংবাদিকটি যে তিনি, সেকথা বুঝতে ওঁদের বাকি নেই। এই রিপোর্টি যে সংশ্লিষ্ট দফতরের চোখ এড়িয়ে যায়নি, সেটাও জানিয়ে গেলেন। নেহরু সফরের পরবর্তী ধাপে শংকর ঘোষকে অন্য সাংবাদিকদের থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। ওঁর স্থান হল হোটেলের আউটহাউসে।

পাকিস্তানে যা দেখেছিলেন, দেশে ফেরার পরে শংকর তাঁর তৎকালীন কর্মস্থল আনন্দবাজার পত্রিকায় সে বিষয়ে লিখেছিলেন। ওঁর ধারণা হয়েছিল, ওদেশের সর্বত্র একটি নির্মাণকার্য চলেছে, জেনারেল আয়ুবের ভাবমূর্তি নির্মাণ। পাকিস্তান সরকার তাতে আরও চটেছিল এবং পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে যে সব সরকারি খবর ও বিজ্ঞপ্তি তিনি নিয়মিত পেতেন, তা আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু শংকর নিজের মতামত থেকে একচুল সরেননি। চিরদিন নিজের কাছে যা সত্য বলে মনে হয়েছে, তাই রিপোর্ট করেছেন। তার জন্য কাগজের মালিক বা কোনও সরকারের বিরাগভাজন হলেও তার পরোয়া করেননি। পাকিস্তানের ওপরে লেখা তাঁর এই নিবন্ধমালা প্রমাণ করে সাংবাদিক হিসাবে শংকর ঘোষ কতখানি নির্ভীক ও নিরপেক্ষ ছিলেন।

তাঁর স্ত্রী ও সুলেখক শ্রীমতী আলপনা ঘোষের বদান্যতা ও প্রশ্রয়ে এই দুষ্প্রাপ্য লেখাদুটি পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। উপরের ভূমিকাটিও তাঁরই লেখা। শ্রীমতী ঘোষকে বাংলালাইভের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা।

পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের স্বরূপটি কী তার আভাস পেলাম নয়াদিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে। পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য ভিসার প্রয়োজন, জানা ছিল। এটি ব্যতিক্রম। কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে ভিসা প্রথার প্রচলন নেই, কমনওয়েলথের এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়ার জন্য পাসপোর্টই যথেষ্ট। ভারত থেকে ইংলণ্ডে যেতে ভিসার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেদিনও যে দেশ ভারতের অংশ ছিল, সেই পাকিস্তানে ভিসা ছাড়া কোনও ভারতীয়ের প্রবেশ নিষেধ। পাসপোর্ট অবাঞ্ছিতের নির্গমন বন্ধের জন্য, ভিসার উদ্দেশ্য অবাঞ্ছিতের আগমন রোধ। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভিসা প্রথার অর্থ দুই দেশই অপর দেশীয়কে বিনা যাচাইয়ে প্রবেশের অনুমতি দিতে অসম্মত।

আমরা নেহরুজীর সফর উপলক্ষে পাকিস্তানে যেতে চাই। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়েছিল। ভিসা পেতে ধরনা দিতে হল না, জেরার সম্মুখীন না হয়েই ভিসা মিলল। কিন্তু অনুমতি সারা পাকিস্তানের জন্য নয়, মাত্র করাচি, রাওলপিণ্ডি, মারী এবং লাহোর, অর্থাৎ নেহরুজী ঠিক যে ক’টি জায়গায় যাবেন তার জন্য। এর বাইরে কোথাও যেতে হলে নতুন করে অনুমতি নিতে হবে এবং সেজন্য যখন নেহরুজীর নাম নেওয়া চলবে না, তখন অনুমতি না-ও মিলিতে পারে। তবু, আমরা ভাগ্যবান। শুনলাম, এর পূর্বে বিনামূল্যে পাকিস্তান সরকার কোনও ভারতীয় সাংবাদিককে ভিসা দেননি। সৌভাগ্যের শেষ এখানেই নয়। আরও জানলাম, পাকিস্তানে ভারতীয় নাগরিকদের নিজেদের গতিবিধি পুলিশকে নিয়মিত জানানোর যে আইন আছে, আমাদের ক্ষেত্রে তাও প্রয়োগ করা হবে না। বলা বাহুল্য, ভারতে পাকিস্তানিদের অবস্থাও একইরকম। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকার ছাড়া অন্য কোনও দেশের অধিবাসীর উপরই বিধি-নিষেধের এত কড়াকড়ি আমাদের দেশে নেই।

দুই দেশের অস্বাভাবিক সম্পর্কের পরিচয় দ্বিতীয়বার পেলাম করাচী পৌঁছে। পাকিস্তান ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে যে ভদ্রলোক এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন, তাঁর সৌজন্যে এয়ারপোর্টে আর কোনও অসুবিধা হয়নি। কাস্টমস, ইমিগ্রেসন, ইত্যাদির বেড়া সহজেই পার হওয়া গেল। কিন্তু করাচির মেট্রোপোল হোটেলে আমাদের জমা দিয়ে সে ভদ্রলোক বিদায় নেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এয়ারপোর্ট থেকে জরুরী টেলিফোন এল। অপর প্রান্তের ভদ্রলোক জানালেন, ইমিগ্রেসন আপিসে রিপোর্ট না করেই আমি বেরিয়ে এসেছি, সুতরাং তখনই আবার এগারো মাইল দূরে এয়ারপোর্টে আমায় যেতে হবে। দশ মিনিটের মধ্যে চারবার তাগিদ পেয়ে যখন আমি এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তখন ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের সেই ভদ্রলোক হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। হয়ত খবরটি তাঁকেও দেওয়া হয়েছিল। তিনি আমার পাসপোর্ট পরীক্ষা করে ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে জানিয়ে দিলেন, রিপোর্ট করতে আমার কোনও ভুল হয়নি; কথায় কথায় প্রকাশ পেল, যে-ভদ্রলোক টেলিফোন করছিলেন তাঁরই সই রয়েছে আমার পাসপোর্টে। এ-সন্দেহ অন্যায় হবে যে, ভুলটি ইচ্ছাকৃত। অন্যক্ষেত্রে সেকথা ভাবা চলত, কিন্তু যাদের জন্য পাকিস্তানের জঙ্গি সরকার আইন-কানুন শিথিল করেছেন, তাদের কোনও অসুবিধায় ফেলার দুঃসাহস কোনও সরকারী কর্মচারীর থাকতে পারে না। ঘটনাটি ভদ্রলোকের ভারতীয়দের সম্বন্ধে অতি সাবধানতার পরিচায়ক। তিনি তাদের কাগজপত্র একবার তো পরীক্ষা করেনই, সময় ও সুযোগ মিললে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখেন, কেউ আইন লঙ্ঘন করল কিনা।

অবশ্য এরপর আর কোনও অসুবিধা ঘটেনি। কিন্তু সরকারী হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও এই অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় যে, সাধারণ নাগরিকের পক্ষে এইসব বিধি-নিষেধ পালন করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাওয়া কতখানি দুরহ। অথচ সে-প্রয়োজন এদেশে ওদেশে অনেকেই বোধ করেন। ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্টের ভদ্রলোক পরিচয়ের কয়েক মিনিটের মধ্যেই জানিয়েছিলেন, তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশে। হোটেলের বেয়ারা জানতে চায়, এ বছর পাঞ্জাবে কিরকম বৃষ্টি হয়েছে, তার আত্মীয়স্বজন অনেকেই এখনও সেখানে আছেন কিনা। টেলিগ্রাফ আপিসের কর্মচারীর প্রশ্ন, বন্যায় রোটক শহরের কতটা ক্ষতি হয়েছে— তাঁর বাড়িও যে সেখানে। এঁদের অনেকেরই সময় সময় এদেশে আসার ইচ্ছা হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে। তাই লোকমুখে সংবাদ সংগ্রহে এত আগ্রহ।

নেহরুজীর সফরে পাকিস্তানের জনসাধারণের আগ্রহের একটি বড় কারণ এই। দেশ বিভাগের জন্য যারা বাস্তুত্যাগ করেছেন, তাঁরা তাঁদের অতীতকেও পিছনে ফেলে গেছেন। শুধু দেশই ভাগ হয়নি, ব্যক্তির জীবনও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। তাই নতুন দেশে নতুন জীবন সত্ত্বেও পুরনোর মায়া কাটানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নেহরুজীর সফরে তাঁদের আগ্রহের সঙ্গে নেহরু-আয়ুব আলোচনার রাজনৈতিক দিকের সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। এই সফরে তাঁরা অতীতের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন, তাঁদের খণ্ডিত জীবন পূর্ণ হবে এ-আশা তাঁদের হয়েছিল।

পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক বারবার একই প্রশ্ন করেছেন, নেহরু-আয়ুবের আলোচনায় বর্তমান অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান হবে কিনা, প্রয়োজনমত তাঁরা এদেশে তাঁদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবেন কিনা। পাকিস্তানে নেহরুজী যে সম্বর্ধনা পেয়েছেন, তার একটি বড় কারণ এই আশা। অবশ্য একথা উঠতে পারে যে, পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের সম্মানিত অতিথিকে সাদর সম্বর্ধনা জানানোর পিছনে প্রীতির চেয়ে ভয়ের পরিমাণ বেশী। পাকিস্তানে নাগরিক জীবনে সর্ব বিষয়ের নিয়ামক বর্তমানে আয়ুব সরকার। সুতরাং সরকারী অতিথিকে অভ্যর্থনা জানানো পাকিস্তানের নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য। কথাটি আংশিক সত্য। নেহরুজীকে দেখবার বা তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য পাকিস্তানের শহরে শহরে যাঁরা ভিড় করেছিলেন, তাঁদের একাংশ নিশ্চয়ই সরকারী নীতি লক্ষ্য করেই নিজেদের কর্তব্য স্থির করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই পুতুলনাচের পুতুল হলে সম্বর্ধনা সর্বত্রই এক ছাঁচে ঢালা হত, শহরে শহরে তার প্রকারভেদ হত না। মারী বা রাওলপিণ্ডিতে তিনি যে সম্বর্ধনা পেয়েছেন করাচি বা লাহোরেও ঠিক তাই পেতেন। অথচ ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত। রাওলপিণ্ডি, মারী, এমন কি করাচীতেও নেহরুজীকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য যে জনসমাগম হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশী হয়েছিল লাহোরে।

লাহোরে তিনি যখন পৌঁছলেন, তখন বেলা তিনটে। সে সময়ও সেদিনের ১০৮ ডিগ্রি গরম উপেক্ষা করে এয়ারপোর্ট থেকে গভর্নমেন্ট হাউজ পর্যন্ত ৬/৭ মাইল রাস্তার দু’পাশে লাহোরের অধিবাসীরা জড় হয়েছিলেন— শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও। নেহরুজী লাহোর ছাড়লেন পরের দিন বেলা তিনটেয়। সেদিনও একই অবস্থা। লাহোরে তাঁর চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থানকালে নেহরুজী যেখানেই গেছেন, সেখানেই তাঁর দর্শনার্থীদের ভিড় হয়েছে। সমস্ত সরকারী আয়োজন সত্ত্বেও করাচীতে এই আন্তরিকতা দেখা যায়নি; যদিও করাচিতে নেহরুজী পৌঁছেছিলেন সকাল ন’টায়। সেখানে জনসমাগম হয়েছিল অনেক কম। রাওলপিণ্ডি, মারীর কথা ছেড়েই দিলাম। লাহোরে এই উৎসাহের কারণ ওখানকার অধিবাসীদের অনেকে এক সময় এদেশে ছিলেন। যাঁরা পুরনো বাসিন্দা তাঁদেরও এদেশে আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা কম নয়। তুলনায় করাচিতে এই ধরনের অধিবাসীর সংখ্যা কম; মারী, রাওলপিন্ডিতে আরও কম। তেরো বছরেও যাঁরা ভারতের সম্পর্ক ছেদ করতে পারেননি, নেহরুজীকে সম্বর্ধনা জানাতে তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন। যে-আন্তরিকতায় নেহরুজী অভিভূত, সে-আন্তরিকতার মূলে তাঁরা। আয়ুব খান নেহরুজীকে আমন্ত্রণ করে তাঁদের এই উচ্ছ্বাস প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিলেন, উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেননি।

বস্তুত, ভারতের প্রতি বন্ধুনীতির যে লক্ষণ বর্তমানে পাকিস্তানে দেখা যাচ্ছে, তাও সম্ভবত এই প্রভাবমুক্ত নয়। পাকিস্তানের বর্তমান কর্ণধারদের অনেকেই দীর্ঘকাল ভারতে কাটিয়েছেন; ভারতের সঙ্গে এখনও তাঁদের নানা সম্পর্ক আছে। যতদিন তাঁরা কেবল আজ্ঞাবহ ছিলেন, ততদিন তাঁদের ভারতের সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা গোপন রাখতে হয়েছিল। আজ নীতি নির্ধারণের সুযোগ পেয়ে তাঁরা শাসকগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন। অবশ্য শুধু এই কারণেই যে পাকিস্তানি নীতি পরিবর্তনের উপক্রম তা নয়; তার পিছনে রাজনৈতিক কারণও আছে। হয়ত ভারত সম্পর্কে আয়ুবী নীতির কারণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। কিন্তু এই নীতির ফলেই রাজনীতি-সম্পর্করহিত পাকিস্তানের সাধারণ নাগরিক, যাঁরা ভারতের প্রতি বন্ধুভাব পোষণকে দেশদ্রোহের সামিল জেনে এতকাল নীরব ছিলেন, তাঁরা তাঁদের মনোভাব প্রকাশের সুযোগ পেয়েছেন। আয়ুবী নীতি পাকিস্তানে এক রুদ্ধ প্রবণতার পথ খুলে দিয়েছে। নেহরুজীর সফরে এই প্রবণতার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন। (ক্রমশ)

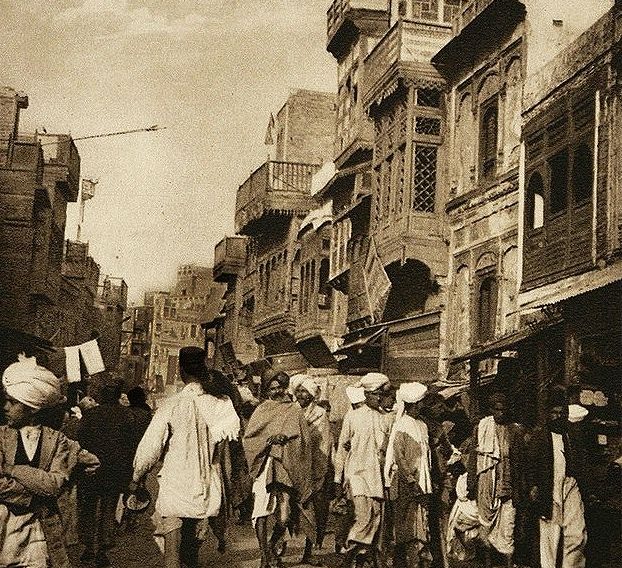

*ছবি সৌজন্য: আলপনা ঘোষ, Pinterest

পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১৪ জুলাই, ২০২২

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।

2 Responses

ভাল লাগল সেই সময়ের সরকারের statement এর বাইরে জনতার মনোভাব জানতে।অধিবেশনের মত সময় না দিয়ে দেশভাগের ফলে কত যে খতি হয়েছে।

শংকর ঘোষ নির্ভীকতার আর এক নাম। সংবাদ পত্রের পাতায় পাতায় ছিলো তাঁর সংগ্রাম। যে কোনও মূল্যে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অবিচল এই সাংবাদিক।

খুব ভালো লাগলো এই অজানা ঐতিহাসিক ঘটনা জানতে পেরে। বাংলা লাইভকে এবং সেইসঙ্গে আলপনা ঘোষকে অজস্র ধন্যবাদ।