অমর আকবর অ্যান্টনি-র (Cinema) ওই সিনটা মনে আছে? যখন বিনোদ খান্না ওরফে অমর, অমিতাভ বচ্চন ওরফে অ্যান্টনি, ঋষি কপুর ওরফে আকবর নিরূপা রায়-কে রক্ত দিচ্ছেন। খানিক অজান্তেই যে ওই অন্ধ ও আহত মহিলাটি তাদের গর্ভধারিনী। তিনজনের রক্ত সরাসরি একই টিউবে এসে তাদের মায়ের শরীরে প্রবেশ করছে। এই দৃশ্য শুধুমাত্র বাস্তবের থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে নয়, চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত সকলের কাছেও আকাশভাঙা বিপর্যয়তুল্য। মনমোহন দেশাই ডিরেক্টর হিসেবে কোনওদিনই লজিকের বিশেষ তোয়াক্কা করতেন না। কিন্তু সেই একটি দৃশ্যেই তিনি বৈচিত্রের আত্মাকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। সহজাত অন্তর্ভুক্তির সারমর্মকে সিনেমাটিক মুক্তাচরণে বেঁধেছেন। যে সারমর্মের মর্ম আজ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। মানুষতন্ত্রের সমস্ত সামাজিক আলোচনায়। (Cinema)

অসামান্য হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় : অভীক চট্টোপাধ্যায়

কথাতেই বলে সিনেমা হচ্ছে জীবনের ফালি যাতে বাণিজ্যিক কিছু নুন-ঝাল-টক ছিটানো থাকে। স্বাদ আস্ফালনের জন্য। অবিশ্বাসকে ক্ষণিক স্থগিত রেখেই যদি দেশাই-এর এই বক্স-অফিস কাঁপানো সৃষ্টিকে দেখা হয় তাহলে এটিকে বিভিন্নতার বেপরোয়া উদযাপন বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। যে বিভিন্নতা আমাদের ভিত্তি। যে নানাত্ব আমাদের বুনিয়াদ। খননকার্য আরও একটু চালালে দেখা যায় সম্প্রীতির ধারণা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী সহাবস্থানের বহুস্তরীয় ব্যাখ্যা রয়েছে এই ব্লকবাস্টারের পরতে পরতে। নিরূপা রায়ের চরিত্রটির অন্ধত্ব কোথাও যেন দ্ব্যর্থহীনভাবে স্পষ্ট করে মা রূপকার্থে দেশ তার সন্তানদের কোনও ভিত্তিতে বৈষম্য করে না। তারা সবাই তার কাছে সমান। কিংবা মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে তিন ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়া বোঝায় জাতির জনকের অহিংসা তত্ত্বের স্রোতই সমস্ত বিশ্বাসের মোহনাস্থল। (Cinema)

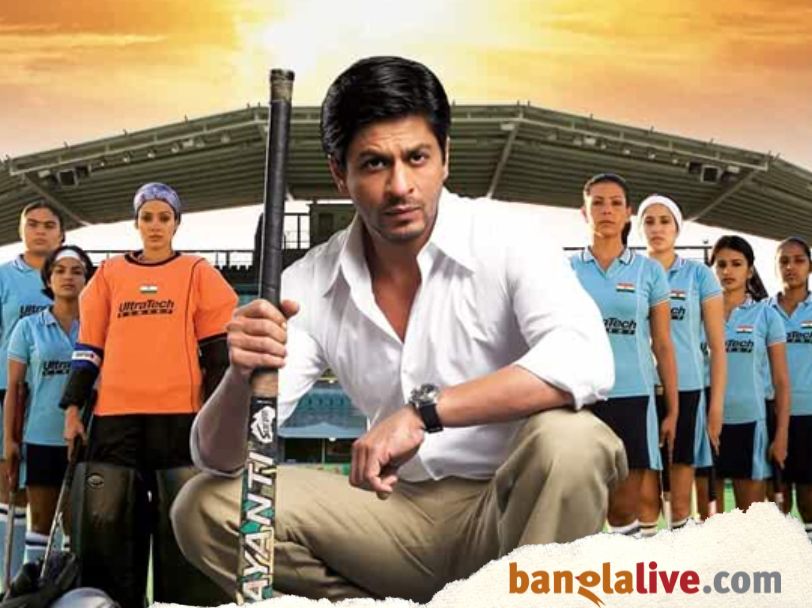

এই ধরণের জনপ্রিয় সিনেমা দীর্ঘকাল অন্যতম সেরা সাংস্কৃতিক দূত হিসেবে কাজ করেছে। চলচ্চিত্র বা বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সৃষ্টি অগত্যা শিক্ষামূলক হতেই হবে এমন নয়। কিন্তু সচেতনভাবে বা অচেতনভাবে এটি মানুষের জীবনের সঠিক ক্ষেত্রগুলি ধরতে পারে। বেশিরভাগ সময়েই সমাজের আয়না হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য একটি অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করে। যখন দর্শকরা চরিত্রগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করে তখন তারা অন্যদের মুখোমুখি হওয়া বাস্তব সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। সিনেমা বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গঠন করার ক্ষমতাও রাখে। প্রায়ই কল্পনা এবং বাস্তবতার মধ্যে ধূসর সত্যকে চিনতে শেখায়। একসূত্রে বেঁধে সমাজ তথা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যেমন শাহরুখ খানের চক দে! ইন্ডিয়া। (Cinema)

কোচ কবীর খান পরিচিতি পর্বেই স্পষ্ট করে দেন যে টিম তথা ‘ইন্ডিয়া’ সর্বোপরি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা খেলোয়াড়দের এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছিলেন তিনি। সেই সুতোটি টিম স্পিরিট।

স্কুলে নাগরিক বিজ্ঞানের একটি অধ্যায় ছিল ‘বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’। সকলেরই কম বেশি পরিচিতি আছে এই শব্দবন্ধের সাথে। ভিন্নতা উদযাপনের মধ্যেই দেশের জন্য অভিন্ন অভেদ্য সমষ্টি। চক দে! ইন্ডিয়া এই পাঠ্যক্রমের একটি চমৎকার সংকলন। কোচ কবীর খান পরিচিতি পর্বেই স্পষ্ট করে দেন যে টিম তথা ‘ইন্ডিয়া’ সর্বোপরি। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা খেলোয়াড়দের এক সুতোয় বাঁধতে পেরেছিলেন তিনি। সেই সুতোটি টিম স্পিরিট। টিম প্লেয়ার হওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রীতি সবরওয়াল এবং কোমল চৌতালা সর্বোচ্চ স্কোরার হওয়ার রেষারেষিতে একে অপরের কাছে বল পাস করা বন্ধ করে দেয়। প্রতিপক্ষের কাছে এই পারস্পরিক বিরোধ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। কোচ বুঝতে পেরেই হস্তক্ষেপ করেন এবং টিম গেমের গুরুত্ব বোঝান। তার পরেই দেখা যায় হকি স্টিকে বল নিয়ে ছুটছে কোমল। তাকে সমান্তরালে ফলো করছে প্রীতি। সাইডলাইনের পাশ থেকে চিৎকার করছেন কবীর খান। শেষে তাদের মেলবন্ধনেই বিশ্বজয় করল ভারত। জিততে চাইলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত ইগোর কখনও প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়। কবীর খানের টিম সম্ভবত একটি অধ্যয়ন যে মৈত্রীতন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দেশের জন্য কীরকম বিস্ময়সাধন করতে পারে। (Cinema)

জীবনপুরের পথিক হলেন আপনজনে : অরিজিৎ মৈত্র

সাধারণতন্ত্রে যখন মহিলাশক্তির অভ্যুত্থান অতিশয় স্পষ্ট হচ্ছে তার পূর্বাভাসও এই সিনেমায় পাওয়া যায়। নারীর ইচ্ছা, নারীর আওয়াজ, নারীর মতামত, নারীর প্রতিনিধিত্ব যেকোনও শাসনব্যবস্থায় পুরুষদের সমান। এই বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করান কোচ কবীর খান। যখন টিম ক্যাপ্টেন বিদ্যাকে হকি আর সংসারের মধ্যে বেছে নিতে হয় তখন সে কিন্তু নিজের খেলার প্রতি ভালোবাসাকেই বেছে নেয়। বিদ্যার টিমমেট প্রীতিও তার ক্রিকেটার পুরুষবন্ধুর নারীবিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে রীতিমতো বিপ্লব করে। পুরুষতন্ত্রের গালে সপাটে চড় মারে। নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য তাদের খেলতে হয় পুরুষ হকি টিমের সঙ্গে। ম্যাচ হেরে যায় ঠিকই কিন্তু হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে যখন প্রতিপক্ষ সারিবদ্ধভাবে সম্মান জানায় সেই প্রাপ্তিটুকুই তো কাম্য। একে অপরের প্রতি পারস্পরিক সমাদর। (Cinema)

ভারতীয়রা সিনেমাপ্রেমী। একজন সাধারণ মানুষের কাছে সিনেমার গুরুত্ব অপরিমেয়। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে অনেকদিন ধরেই নাকউঁচু মহল এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। লোকপ্রিয় সৃষ্টি নিয়ে বরাবর একটা উন্নাসিক মনোভাব এখনও আছে। অনেকক্ষেত্রে হয়তো সেটা যুক্তিসঙ্গত। আবার বহুক্ষেত্রে নয়। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ পৃথক আলোচনার বিষয়। এই ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী মতামত থাকতেই পারে। কিন্তু এর বিপুল ও বিস্তর প্রভাব উপেক্ষা করা যাবে না। কথায় বলে ‘লাভ ইট অর হেট ইট, কান্ট ইগনোর ইট’। যদি হিন্দি সিনেমার শুধু ভিলেনদের একটা তালিকা করা যায় তাহলেই এই দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস লেখা যাবে। চল্লিশের দশকে অধিকাংশ হিন্দি ছবিতে খলনায়ক ছিল জমিদার। পঞ্চাশের দশকে যখন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা ভাবা হয় তখন খলনায়ক ছিল কোনও ধনী ব্যক্তি অথবা কারখানার মালিক অথবা পুঁজিপতি শেঠ।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে যখন ব্যাপক নগরায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয় তখন ভিলেন হয়ে উঠল বড় শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ড। সত্তরের দশকে যখন প্রতিষ্ঠান বিরোধী ঢেউ ওঠে তখন এই আন্ডারওয়ার্ল্ড গ্যাংস্টার হয়ে ওঠে নায়ক। আবার আশির দশকে ভিলেন হয় পুলিশ আর তার পরের দশকে পাকিস্তান। তারপর ক্রমে বিভিন্ন সামাজিক প্যাটার্ন-এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় সিনেমায়। আর হিরো ও ভিলেনের মাঝের বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে জন্ম নেয় অ্যান্টি-হিরো। বরাবরই সমাজকে খুঁজে নিয়েছে সিনেমা। অথবা সমাজ খুঁজে নিয়েছে সিনেমাকে। (Cinema)

সিনেমায় তো সবটুকুই ছিল ও আছে। এই দেশের মানুষের ওপর জনপ্রিয় মাধ্যমের, বিশেষ করে মোশন পিকচারের, প্রভাবকে যদি কেউ খাটো করে দেখে সেটা নিছক সত্যকে উপেক্ষা করার সমান। সাহিত্য হোক বা ফিল্ম – সমসাময়িক আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, কল্পনা ও সামাজিক শিরদাঁড়ার নথি।

তাহলে সিনেমায় তো সবটুকুই ছিল ও আছে। এই দেশের মানুষের ওপর জনপ্রিয় মাধ্যমের, বিশেষ করে মোশন পিকচারের, প্রভাবকে যদি কেউ খাটো করে দেখে সেটা নিছক সত্যকে উপেক্ষা করার সমান। সাহিত্য হোক বা ফিল্ম – সমসাময়িক আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, কল্পনা ও সামাজিক শিরদাঁড়ার নথি।

সাধারণ মানুষের সামাজিক বুননের নকশী কাঁথা। তাই দেশ ও দশের জন্য যারা ‘অ্যাকশন’ ও ‘কাট’ বলার দায়িত্ব তুলে নেবেন তাদের এই স্ক্রিপ্টটা তো ভাল করে পড়তেই হবে। যে স্ক্রিপ্টে হিরো-হিরোইনের ‘হ্যাপি এন্ডিং’-এর মতো মানুষ মানুষের সাথে একাত্মতা খোঁজে। আগ্রাসন নয়, আলিঙ্গন খোঁজে। সহযোদ্ধার। আশ্রয় খোঁজে। সহাবস্থানের। নির্ভরতা খোঁজে। সহনাগরিকের। (Cinema)

বিদ্যুৎক্ষেত্রে ১৫ বছরের ওপর কর্পোরেট কম্যুনিকেশন পেশাদার যার হৃদয় এখনও ইংরেজি সাহিত্য এবং সাংবাদিকতায় আটকে। দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া এবং দ্য ডেকান ক্রনিকল-এ কাজ করা এই প্রাক্তন সাংবাদিকের প্রথম প্রেম লেখালেখি, বই পড়া ও সিনেমা নিয়ে অবিরাম কথা বলা।