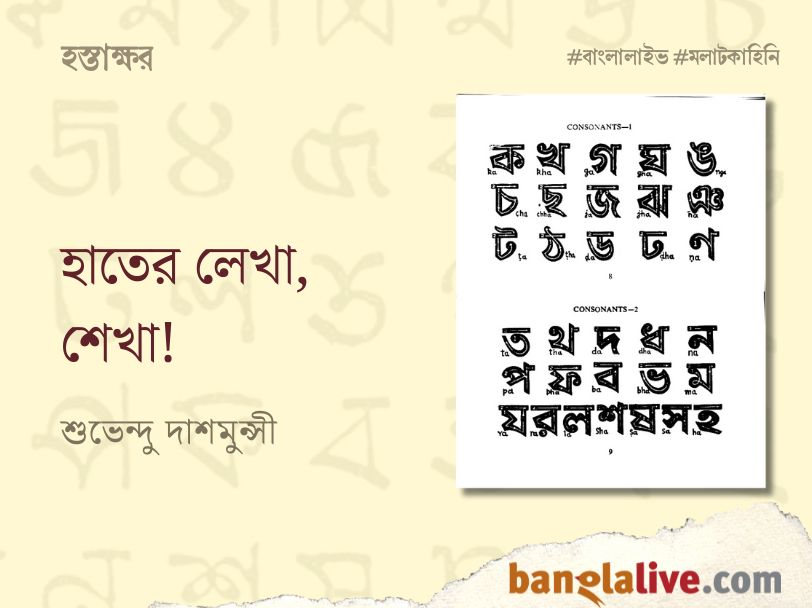

(Handwriting)

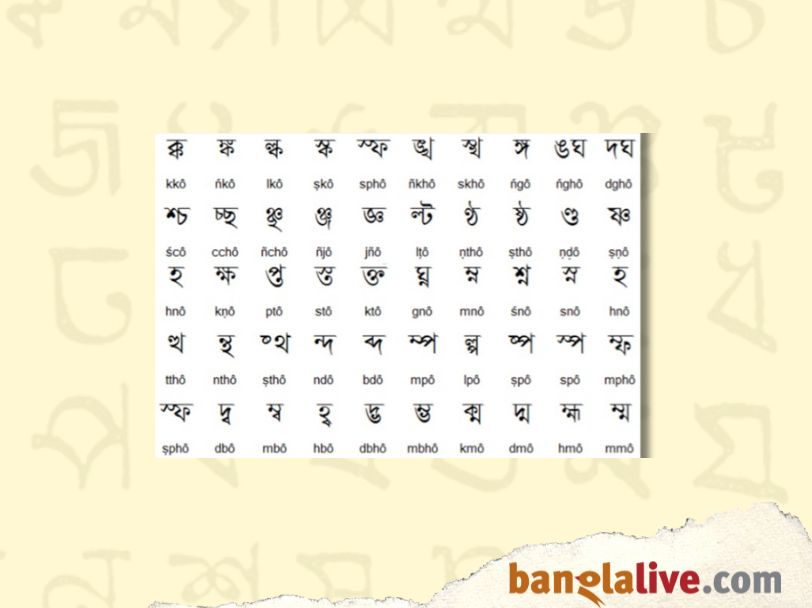

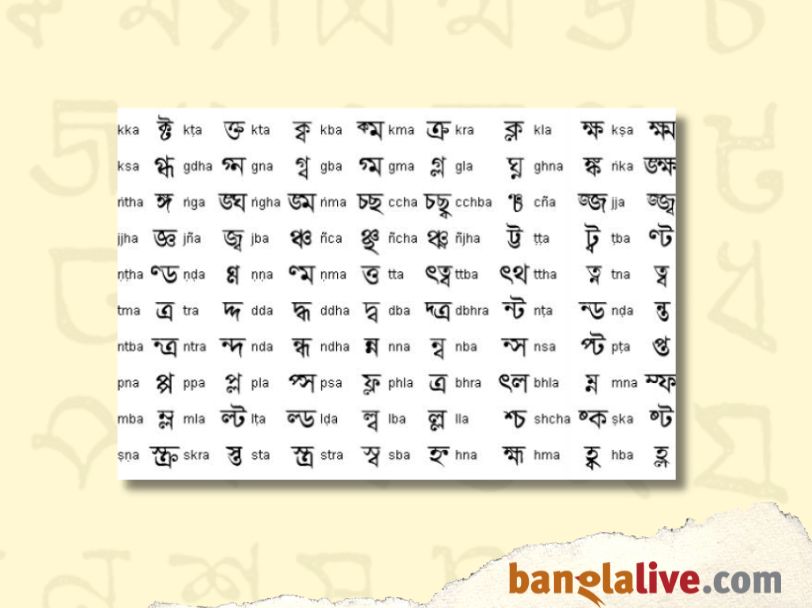

ব্যাকরণে আর লেখাজোখায় যুক্তব্যঞ্জন আর যুগ্মব্যঞ্জন কাকে বলে মনে পড়ছে? মনে পড়ছে, কাকে বলতাম আমরা স্বরমাত্রাযোগ? ধরুন লিখছেন, যুক্তি-তক্কো, তাহলে ওই যে অন্তঃস্থ য-এর নীচে হ্রস্ব-উ-কার বসালেন, সেটা হল একটি ব্যঞ্জনে স্বরমাত্রা যোগ আর তারপরে ক-এর সঙ্গে ত জুড়ে লিখলেন ক্ত— এটি হল একটি যুক্ত ব্যঞ্জন। অর্থাৎ যেখানে দুটো আলাদা ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হল। আর ওই যে শেষে তক্কো লিখতে গিয়ে লিখলেন ক-এর সঙ্গে আবার একটা ক জুড়ে ক্ক, এ হল, যুগ্মব্যঞ্জন। মানে সেখানে একটাই ব্যঞ্জনধ্বনি পরপর যুক্ত হল। আর তার আগের ওই তক্কো-র একলা ত, একক ব্যঞ্জন। তাহলে, দাঁড়াল যা, তা হল: ‘ত’ এখানে একক ব্যঞ্জন, য-এ হ্রস্ব উ হল ব্যঞ্জনধ্বনিতে স্বরমাত্রা যোগ, ক-এ ত যোগ করলে যে ‘ক্ত’ সেটা হল যুক্ত ব্যঞ্জন আর ক-এ-ক— ‘ক্ক’— হল যুগ্মব্যঞ্জন। এখন কথা হল, কোথাও কিছু নেই, সাত সক্কালে এই ভুলে যাওয়া ভূত, ব্যাকরণের সঙ্গে আবার মোলাকাত করা কেন! (Handwriting)

আরও পড়ুন: বিয়ের গপপো: হারানো রীতির কয়-কাহন

মানে আর কিছুই না, কথা হল: এই লেখার সঙ্গে হাতের লেখার গভীর যোগ আর হাতের লেখা হল এই ক-দিন এই বাংলালাইভের মলাটের গল্প! (Handwriting)

বিষয়টি হল, এই যে, স্বরমাত্রা যোগ থেকে যুক্ত বা যুগ্মব্যঞ্জন সবটাই তো হাতে লিখতে হত বা এখন টাইপ করতে হয় কী-বোর্ডে। এই হাতে-লেখা লিপি থেকে এর চেহারার বদল-কাহিনিটা বেশ দেখার মতো একটা ব্যাপার বটে। সেই দেখার মতো ব্যাপারটাকে শোনানোর জন্য ক-টা কথা লেখা। (Handwriting)

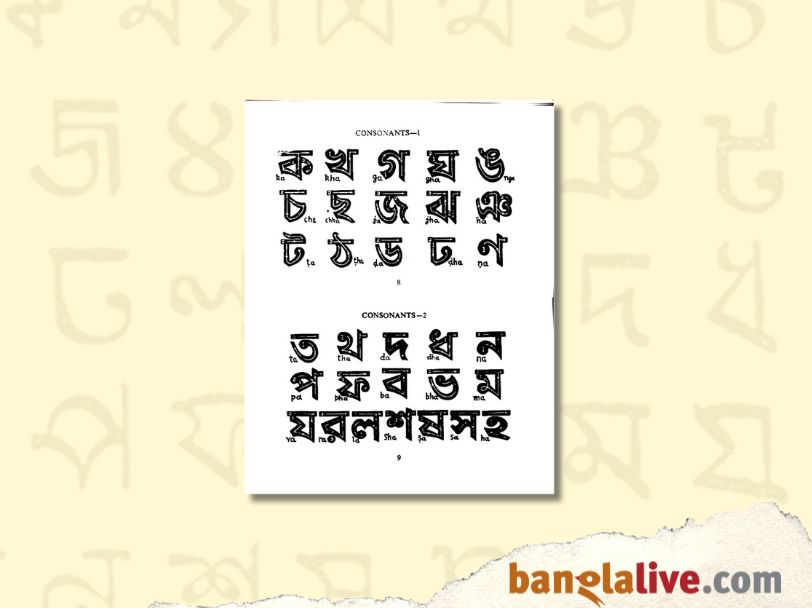

দেখুন, অ থেকে ঔ আর ক থেকে চন্দ্রবিন্দু মুখস্থ করে আর লিখতে শিখে আমাদের নিস্তার নেই! ইংরাজিতে এ টু জেড শিখলেই চলে, আমাদের তা হওয়ার জো নেই। কারণ তারপরে আবার আ-কার, ই-কার, উ-কার এর বোঝা।

লক্ষ করবেন, এই লেখার ব্যাপারটা বাংলায় ভারী গোলমেলে, বেজায় ঝক্কির এক-একটা জিনিস! বুঝতে পারেন না, তবে ঝক্কিটা কিন্তু ব্যাপক! নেহাত ছোট্টবেলায় মন দিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম বলে আমরা বাঙালিরা সেই ঝকমারিটা টের পাই না এখন। দেখুন, অ থেকে ঔ আর ক থেকে চন্দ্রবিন্দু মুখস্থ করে আর লিখতে শিখে আমাদের নিস্তার নেই! ইংরাজিতে এ টু জেড শিখলেই চলে, আমাদের তা হওয়ার জো নেই। কারণ তারপরে আবার আ-কার, ই-কার, উ-কার এর বোঝা। (Handwriting)

ইংরাজিতে বেশ কে-র পর এ বসালেই কা কিংবা কে-র পরে ই বসালেই কি, কিংবা কে-র পরে ইউ বসালেই কু! কিন্তু আমাদের তো আর তা নয়, ক-এর পরে আ-কার মানে কাআ লিখলে চলে না, লিখতে হয় কা! মানে ক-এর পরে আ-কার (া) লাগাতে শেখো, তেমনই ই-কার (ি), উ-কার (ু) শেখো! শেখো দীর্ঘ-ঈ-কার, দীর্ঘ-ঊ-কার, এ-কার, ও-কার, ঔ-কার! তার আবার কত রকম কাণ্ড, আ-কার বসে ব্যঞ্জনের ডানদিকে, এ-কার বসে বাঁদিকে, উ-কার আর ঊ-কার আর ঋ-কার বসে নীচে, ই-কার লিখতে হয় বাঁদিকে আর উপরে, ঈ-কার লিখতে হয় ডানদিকে আর উপরে, কো লিখতে হবে ক-এর দু-দিকে আর কৌ লিখতে হবে ডানে- বামে আর উপরে! একে এক-এক রকম চেহারা, তার ওপর এক-এক রকম ভাবে লেখা! ঝক্কি বলে ঝক্কি! কী কষ্টই না হয়েছিল হাতে লেখা শিখতে! আমাদের এই ছোট্ট মাথাটা কত খাটনিই না খেটেছিল শ্লেট-পেন্সিল হাতে! (Handwriting)

আরও পড়ুন: রবিবার: কান্তাভাব থেকে ব্রহ্মভাবে উত্তরণ

তবে এখানেই তো শেষ নয়, আরও জটিল সব কাণ্ড আছে। ক-এ উ-কার খ-এ উ-কার লেখার সময় না হয়, ক-এর নীচে উ-কার বসালাম, কিন্তু গুরু বা শুরু লেখার সময় তা আবার আলাদা। গ-এ উ, তালব্য-শ-এ উ, র-এ উ লিখতে গেলে তা গ-শ আর র-এর নীচে উ লিখি না, তখন গু-শু-রু! (Handwriting)

সব পাকিয়ে আরেক রকম নতুন চেহারা! ক-এ দীর্ঘ উ-কার লিখলে একরকম কিন্তু হ-এ উ-কার লিখলে আবার হু। ক-এ ঋ-কার লিখলে কৃ, কিন্তু হ-এ ঋ-কার লিখলে আবার হৃ! এই হ-এর পিঠে যেমন আঁকড়ি মেরে ঋ-কার লিখলাম হৃদয় দিয়ে, র-এ তেমন দেখতে আঁকড়ি দিলে তা হয়ে যায় রূ— তা আবার ঋ-কার নয়, তা দীর্ঘ-ঊ-এর রূপ! বোঝো রে মন, লেখার ধরন! এই এত এত কাণ্ড করে স্বরধ্বনির লিপি, মানে স্বরবর্ণ শেখা, তারপরে আছে আবার ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার পালা! (Handwriting)

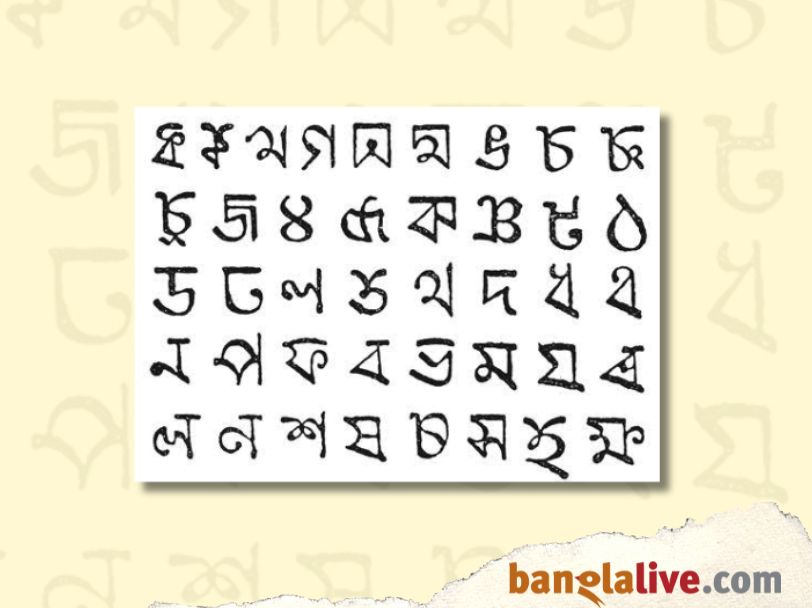

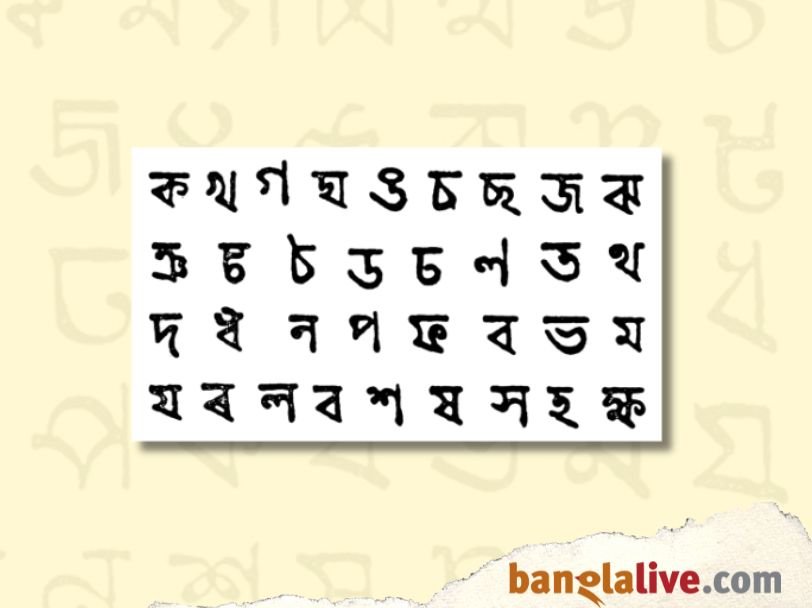

এখানেও ঝুটঝামেলা কম নয়! ক থেকে চন্দ্রবিন্দু শিখে আবার ওই যে সেই যুগ্মব্যঞ্জন আর যুক্তব্যঞ্জন শেখা! ক-এ-ক হলে ক্ক, ক-এ-ম হলে ক্ম— অর্থাৎ দু’টিই ছোটো হয়ে একসঙ্গে লেখার এক-একটা চেহারা! কিন্তু যেই আবার ক-এ-ত হবে তখন? তখন ওপরে ক, নীচে ত নয়, তখন হবে ক্ত! ক-এ-র হলে ওপরে ছোটো ক আর নীচে ছোট র বসালে চলবে না, লিখতে হবে ক্র! ব বা গ-তে র-ফলা বসালে ব-এর নীচে র-ফলা আর গ-এর নীচে র-ফলা বসালেই চলে, ওই যে ব্র বা গ্র। সেভাবেই ক্ষিপ্র, নম্র, শীঘ্র, ব্যগ্র হয়, কিন্তু চক্র লিখতে হবে আলাদাভাবে। ক-এ র-ফলা সেখানে হয়ে গেল মাত্রা দেওয়া এ-র পিঠে একটা আঁকড়ি! (Handwriting)

কাণ্ড দেখুন, মাত্রা দেওয়া এ-কার হলে ত্র, তার পিঠে আঁকড়ি দিলে ক্র, মাত্রাওয়ালা ও হলে ত্ত, তার পিঠে আঁকড়ি মারলে ক্ত!

ত-ফলা দিয়ে প-এ-ত লিখতে ওপরে প নীচে ত বসালেই চলে (যেমন: তপ্ত) কিংবা ন-এ-ত লিখতে ওপরে ন, নীচে ত লিখলেই চলে (যেমন: শান্ত) কিন্তু ক-এ-ত লিখতে গেলে আবার কোথায় ক, কোথায় ত, সেটা হয়ে গেল মাত্রাওয়ালা ও-এর পিঠে আঁকড়ি! যেমন ‘শক্ত’! কাণ্ড দেখুন, মাত্রা দেওয়া এ-কার হলে ত্র, তার পিঠে আঁকড়ি দিলে ক্র, মাত্রাওয়ালা ও হলে ত্ত, তার পিঠে আঁকড়ি মারলে ক্ত! (Handwriting)

বিচিত্র সব ব্যাপার! শুধু কি তাই, এই যে বললাম, মাত্রাওয়ালা ও হল ত্ত, এই ত্ত-এর ওপরে যদি ছোট্ট ন বসান তাহলে কিন্তু ওই ত্ত-ই হয়ে গেল ত-এ উ-কার। ওই যে ‘সন্তু কিন্তু পান্তুয়া খায় জন্তুর মতো’ লিখলে যতগুলো ন-এর নীচে ত্ত আছে, তার সব কটাই হয়ে গেল তু! (Handwriting)

আরও পড়ুন: যদি আমায় পড়ে তাহার মনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে…

বৈচিত্র্য থামতেই চায় না! তার সঙ্গে আছে য-ফলার আলাদা চেহারা। যুক্ত ব্যঞ্জনে এতক্ষণ ব্যঞ্জনটা কোথাও দেখা যাচ্ছিল তবু, য-ফলা তে তো সেটাই নেই, আছে শুধু একটা লম্বাটে ঢেউ খেলানো চিহ্ন! সেইভাবে র-ফলা হয়ে গেছে নীচে একটা ঢেউ খেলানো চেহারা, রেফ হয়ে গেছে মাথার ওপর খোঁচাটে এক তির! মানে, ‘তর্ক’ লিখলে মাথার ওই খোঁচাটে তিরটা হল ‘র’ আর ‘প্রাপ্য’ লিখলে প্রথম প-এর পায়ের ঢেউ হল র-ফলা আর পরের প-এর পাশের লম্বাটে ঢেউটি হল য-ফলা! (Handwriting)

এখানেও শেষ নয়! এখনও তো আসেইনি নতুন-রূপের কেচ্ছা কেলেঙ্কারির দল! ওই যে কেলেঙ্কারি-র ঙ্ক! শঙ্খ আর বাঙ্ময় লিখলে ওপরে ঙ নীচে খ বা ম, কিন্তু ঙ-র সঙ্গে ক হলে নতুন রূপের ঙ্ক (অঙ্ক) আর ঙ-র সঙ্গে গ হলে আরেক নতুন রূপ ঙ্গ (অঙ্গ)! তেমনই ঞ-র সঙ্গে চ মিলে হয়ে গেল, ঞ্চ (মঞ্চ)। কিংবা ঞ আর জ মিলে হয়ে গেল ঞ্জ, জ আর ঞ মিলে হয়ে গেল জ্ঞ। এ এক অদ্ভুত বিষয়। আগে ঞ পরে জ হলে ঞ্জ (মানে কুঞ্জ, অঞ্জলি, ভঞ্জ) আর আগে জ পরে পরে ঞ হলে আরেক নতুন রূপ: জ্ঞ! মানে বিজ্ঞ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, অজ্ঞান। রাস্তায় ঘাটে এই ভুলের ফলে কত যে দেখা যায় গীতাঞ্জলি হয়ে গিয়েছে গীতাজ্ঞলি! আর বিজ্ঞাপন হয়ে গিয়েছে বিঞ্জাপন! এখানে হাতের লেখায় দেখবেন, সকলেই ওই ঞ্জ আর জ্ঞ লেখার সময় কী এক খিচুড়ি পাকিয়ে দিই আমরা, তা না-এটা, না-ওটা, না ওটা আদৌ কিচ্ছু! (Handwriting)

যার নাম কৃষ্ণ, তাকে কখনও জিজ্ঞেস করে দেখবেন, ‘ভাই তোমার নামের বানানটি কী বলতে পারো’, দেখবেন সে বলবে, ‘বলতে পারবো না কাকু, লিখতে পারবো!’ হাতের লেখার এ এক আশ্চর্য মহিমা।

যার নাম কৃষ্ণ, তাকে কখনও জিজ্ঞেস করে দেখবেন, ‘ভাই তোমার নামের বানানটি কী বলতে পারো’, দেখবেন সে বলবে, ‘বলতে পারবো না কাকু, লিখতে পারবো!’ হাতের লেখার এ এক আশ্চর্য মহিমা। এখানে আমরা মুখে বলতে পারিনে, কিন্তু লিখতে পারি! মানে বলতে গেলে ওই ক-এ-ঋ-কারের পরে কী বলব? মূর্ধন্য-ষ-এর পরে কী? ওই যে পিঠে একটা পুঁটলি! কী ওটা! অনেকেই বলে ওটা হল, ঞ! কিন্তু দেখুন আপনি ছাড়া আর ক-জনই বা জানে, ওটা আসলে মূর্ধন্য-ণ! কৃষ্ণ বানানে আছে ক-এ-ঋ-কার আর মূর্ধন্য-ষ-এ মূর্ধন্য ণ! পিঠের পুঁটলি দেখে ঞ মনে হলেও ওটা আসলে ছদ্মবেশী মূর্ধন্য ণ! হাতের লেখার কী মহিমা! (Handwriting)

তাও তো এখনও ক-এর নীচে মূর্ধন্য-ষ বসাইনি! বসালে দেখব, কোথায় ক আর কোথায় ষ— সব উধাও হয়ে গিয়ে হয়ে গেছে চক্ষের সামনে হাজির ‘ক্ষ’! এবার ওই সামনের আঁকড়িটা হাতের লেখায় গোল্লা পাকালেন যদি তাহলে ক্ষ! আর তা গোল্লা না পাকিয়ে, একটু নীচে টেনেছেন কী দেখতে হয়ে যাবে হ্ম! যা নাকি হ আর ম! বোঝো ঠেলা! কোথায় এর হ আর কোথায় এর ম! তবু হাতের লেখার দিব্বি, এটাই নাকি ‘ব্রহ্মা’ লেখার হ-এ-ম! পরীক্ষার খাতায় উচ্চারণের ভুলে কতবার যে ব্রহ্মাকে ‘ব্রম্ভা’ আর কত ব্রাহ্মণকে যে ব্রাম্ভন লেখা হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই! (Handwriting)

আরও পড়ুন: নীরবে নিতান্ত অবনত বসন্তের সর্ব-সমর্পণ।

ধন্য বাঙালি শিশু! ধন্য তোমার অধ্যবসায়! তুমি পাতার পর পাতা হাতের লেখা মকশো করার দিন থেকে পড়াশোনায় যে মনোযোগ দাও, তাতেই তুমি পড়াশোনায় কত পরিশ্রমী হতে পারো, কত বিরাট, কত সহস্রপদ্ম যে তোমার স্মরণশক্তি, তা প্রমাণিত। শৈশবে এই হাতের লেখা শিখতে গিয়ে যার এত শেখা হয়ে যায়, সে যদি আরেকটু পড়ত, বড় হয়ে, তাহলে কী আর না করতে পারে! কিন্তু ওই সব বাঙালি বাবা-মার মতোই আমাদের উক্তি: ‘বাচ্চাটা আমার পড়লেই ভাল করবে জানেন মশাই, এত ওর মাথা! কিন্তু ওই আগে পড়ত, কী আর বলব দুঃখের কথা, এখন তেমন পড়ে না যে! পড়লেই পারবে।’ (Handwriting)

বাঙালি আর তেমন পড়ছে কই! পড়ো বাঙালি পড়ো, হাতের লেখা শিখতে গিয়ে আমরা যে বোঝার ক্ষমতা দেখিয়েছি, যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছি, আমরা পড়লেই নিশ্চয়ই পারব! (Handwriting)

ছবি সৌজন্য- লেখক

শুভেন্দু দাশমুন্সী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ। চিত্রনাট্যকার। গুপ্তধন সিরিজের সোনাদা চরিত্রের স্রষ্টা। গীতিকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সার্ধশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক।