ব্যাসদেবের মহাভারতে বর্ণিত আছে, নৈমিষারণ্যে ‘একদা মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্ম্ম সমাধান করত, সকলে সমবেত হইয়া কথা-প্রসঙ্গে সুখে অধ্যাসীন হইয়া আছেন।’ অর্থাৎ আড্ডা দিচ্ছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই আড্ডাতে পরবর্তীকালে লোমহর্ষণপুত্র সৌতির উপস্থিতি আমরা লক্ষ করি। সেটি অন্য প্রসঙ্গ হলেও মহাভারতের এই অংশের আলোচনা থেকে বোঝা যায় মুনিঋষিরা তাদের জপ ও তপের মাঝে রীতিমতো আড্ডা মারতেন।

শুধু প্রাচীন ভারত নয়, প্রাচীন গ্রিস ও রোমেও আড্ডা মারবার চল ছিল, একথা আমরা সত্যজিতের ছবি দেখে সক্কলেই জেনে ফেলেছি। শহরের মূল কেন্দ্রে থাকা ‘ফোরাম’ মতান্তরে ‘জিমনেশিয়ামে’ শরীরচর্চার পাশাপাশি আড্ডা মারবার প্রথা ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো অ্যালসিবায়ডিসের মতো ব্যক্তিত্বেরাও সেখানে আড্ডা দিতে আসতেন। আধুনিক যুগে শিল্পী পাবলো পিকাসো আড্ডা জমাতেন মাদ্রিদ ও প্যারিস শহরে।

জাঁ পল সার্ত্র ফ্রান্সের বিখ্যাত ‘ক্যাফে দ্যা ম্যাগো’ (Les deux magot) নামে এক কফি হাউসে আড্ডা দিতেন। এই ক্যাফে সম্পর্কে স্টিভ ম্যাশেট নামে এক লেখক লিখেছেন, ‘The first café in the quarter to be blessed by morning sun..’। সাহিত্যিক নাগিব মাহফুজ় আড্ডা দিতেন মিশরের কায়রো শহরে। এমনকী আমেরিকার নিউ জার্সি প্রদেশের বেশ কয়েকটি শহরে আইনস্টাইনের আড্ডা মারার গপ্পোও শোনা যায়।

তবে ভারতবর্ষ, বিশেষত বাঙালিদের থেকে ইউরোপীয়দের আড্ডার মূল পার্থক্য হল, বিদেশে সাধারণ মানুষ তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও রাজনৈতিক বিশ্বাসটিকে একান্ত ব্যাক্তিগত মনে করেন। স্বভাবতই সকলের সামনে এ সব বিষয়ে আলোচনা খুব একটা করেন না। কিন্তু বাঙালি আড্ডায় অধিকাংশ সময়েই মুখ্য উপজীব্য হয়ে ওঠে এই দুই উপাদানই।

আড্ডা নিয়ে বাঙালিদের একটা উন্মাদনা থাকলেও বুদ্ধদেব বসুর মতে আড্ডা শব্দটি ‘উর্দু’ থেকে বাংলায় এসেছে। হিন্দিতে ‘আড্ডা’ বিশেষ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কিনা কোনওকিছু রাখবার স্থান। যেমন- হাওয়াই-আড্ডা মানে বিমানবন্দর। বাস-আড্ডা মানে বাস ডিপো… এই আড্ডা। কিন্তু বাঙালির আড্ডা স্বভাবে এবং ভাষার আঙ্গিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ শুধু ক্ষণিকের বিনোদন নয়, বাঙালি মনন, চিন্তন, শিল্পসাহিত্যের সঙ্গে আত্মিকভাবে জড়িত, তাই বারবার এই বাংলাতেই শুধু আড্ডা মারবার জন্যেই বিভিন্ন সমিতি ও গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে।

‘বাংলা শিল্প সাহিত্যে সংস্কৃতির এক বড় উদ্দীপনা শক্তি হল বাঙালির আড্ডা।’ বলেছেন প্রখ্যাত নোবেলজয়ী জার্মান সাহিত্যিক গুন্টার গ্রাস। তিনি এক বছরেরও বেশি সময় কলকাতা ও বাংলাদেশে কাটিয়েছিলেন। তাঁর মতে, আড্ডা প্রতিভা বিকাশের সহায়ক।

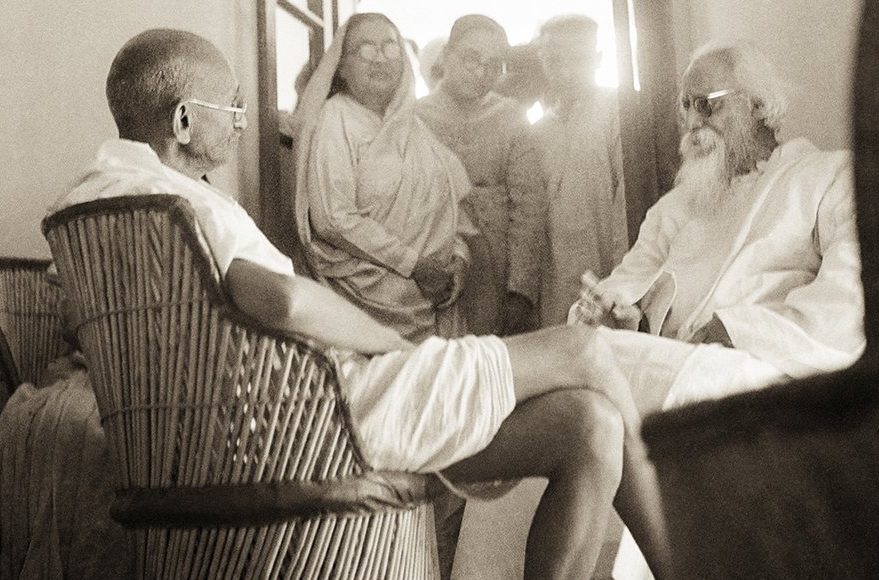

এখন, বাঙালি আড্ডার কথা উঠলে অনিবার্যভাবেই ঠাকুর পরিবারের কথা এসেই যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুরবাড়িতে আড্ডার চল ছিল বলে জানা গেলেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়েই বিভিন্ন বিষয়ে আড্ডা বা আলোচনাচক্র বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সে সময় মূলত ধর্ম বিষয়ক আলোচনার জন্যে সবাই জড়ো হয়ে অন্যান্য অনেক বিষয়েই আলোচনা করতেন।

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও ১৮৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘তত্ত্ববোধিনী সভার’ সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগের উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার প্রকাশ হয়, যার সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সভায় মুলত বেদান্ত, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার উপর আলোচনা হত। যদিও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই সভার তুলনায় বাঙলার সাধারণ মানুষের উপর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকার প্রভাব অনেক বেশি।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর ঠাকুরবাড়ির আড্ডার ইতিহাস জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে অনেকটাই ঋণী। তিনি একদিকে যেমন ‘বিদ্বজন সমাগম’,‘সঞ্জীবনী সভা’,‘সারস্বত সমাজ’ ইত্যাদি বিভিন্ন সমিতি গঠনের মাধ্যমে সাহিত্যসেবার পথ সবার জন্যে প্রশস্ত করেছিলেন, তেমনই ‘হামচুপামুহাফ’ নামে একটি রসাত্মক সমিতির আড়ালে বাঙালির বিপ্লবীদের অনেক আগেই একটি গুপ্ত সমিতি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটু বলা দরকার, ইতালির ‘কারবোনারি’ গুপ্ত সংস্থার অনুপ্রেরণায় এই সমিতি প্রথম তৈরি হয় ঠনঠনিয়ার একটি পুরনো বাড়িতে। সেসময় এই সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন প্রবীণ রাজনারায়ন বসু। সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। সভা প্রসঙ্গে একটি অদ্ভুত কথা জানতে পারা যায়, তা হল, একটি টেবিলের উপরে রাখা হত একটি মড়ার মাথার খুলি ও তার চোখের কোটরে জ্বলত দুটি মোমবাতি। খুলিটিকে ভারতবর্ষের প্রতীক হিসাবে ও মোমবাতি দুটি যথাক্রমে প্রাণ ও জ্ঞান ফোটানোর প্রতীক হিসাবে ধরা হত।

এই সমিতিতেই নাটক বিষয়ে আলোচনা করবার জন্যে কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের একত্রে তৈরি করলেন,‘কমিটি অব ফাইভ’ বা ‘পঞ্চজন সমিতি।’ আলোচনার সঙ্গে প্রচুর খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করবার জন্যে পাশাপাশি তৈরি হল ‘ইটিং ক্লাব।’ সমিতিতে আড্ডা মারবার ছলেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গড়বার কথা মাথায় আসে। জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শেই বালক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নিয়মিত আড্ডা মারার একটা অভ্যাস গড়ে ওঠে।

জোড়াসাঁকোর তেতলার ছাদের এক পাশে একটি ছোট বাগান করা হয়েছিল, সেখানে অক্ষয় চৌধুরী, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিতেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ। এরপরে জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই কবি দিনের পর দিন অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারতেন। আড্ডা মারতে না পেরে নিঃসঙ্গ দুপুরে বন্ধুকে উদ্দেশ করে কবিতা রচনা করবার কথাও জানা যায় তাঁর ‘শ্রাবণের পত্র’ কবিতায়-‘আমলা শামলা আাঁটিয়া নিত্য/তুমি করো ডেপুটিত্ব/একা পড়ে মোর চিত্ত/ করে ছটফট।’

ইতালির ‘কারবোনারি’ গুপ্ত সংস্থার অনুপ্রেরণায় এই ‘হামচুপামুহাফ’ সমিতি প্রথম তৈরি হয় ঠনঠনিয়ার একটি পুরনো বাড়িতে। সেসময় এই সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন প্রবীণ রাজনারায়ন বসু। সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন কিশোর রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথের পর আর এক বাঙালি আড্ডাবাজ বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, ‘অন্য কোন দেশে বাঙালির আড্ডার মেজাজ নেই। আমাদের ঋতুগুলো যেমন কবিতা জোগায় তেমনি আড্ডাও জমায়। চৈত্র, বৈশাখ, শরৎ, শীত, সব ঋতু আড্ডার ঘন্টা বাজায়।’ তাঁর ২০২ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ঠিকানার ‘কবিতা ভবন’ থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয় বাঙলা কবিতার অন্যতম সেরা পত্রিকা ত্রৈমাসিক ‘কবিতা’ পত্রিকা। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতা ভবনে নিয়মিত আড্ডা হত। উপস্থিত থাকতেন বাংলা সাহিত্যের সেই সময়কার দিকপাল সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ।

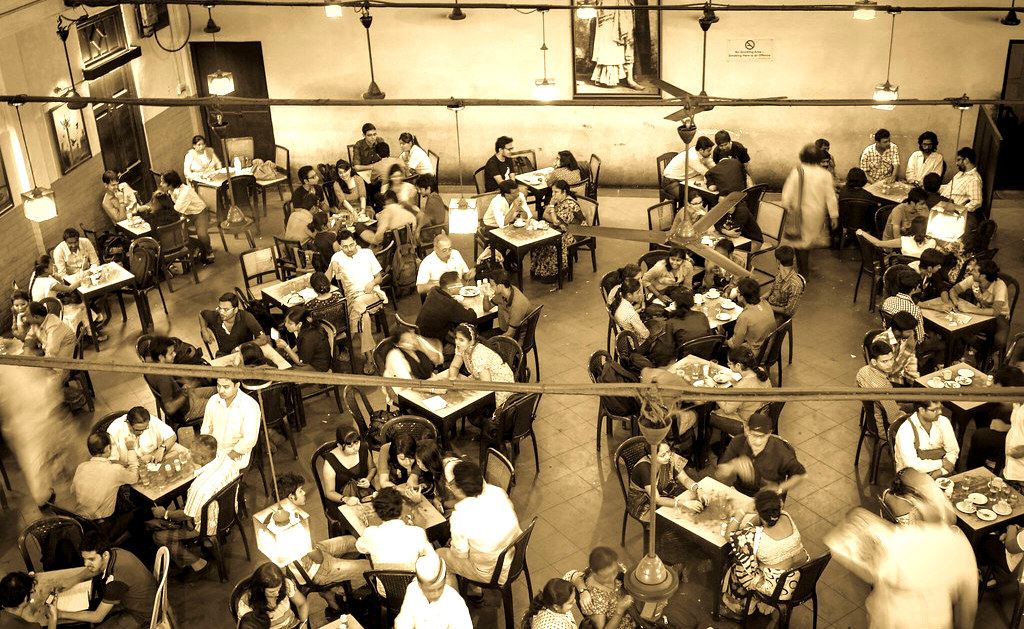

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই বাংলার আরও কয়েকটি জমাটি আড্ডার আসর ছিল। ‘চৌরঙ্গীর কফি হাউস’-এ এই রকম একটি আড্ডার আসর বসত। স্বাধীনতার আগে এই আড্ডায় নিয়মিত আসতেন কমলকুমার মজুমদার, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, এমনকি সত্যজিৎ রায়, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত। ভাবতে অবাক লাগে সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালী’ চলচ্চিত্রের ভাবনার জন্মও এই আড্ডা থেকেই। আড্ডায় সকলেই বিভিন্ন ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের সিনেমা নিয়ে আলোচনা করতেন। শোনা যায়, ফরাসি চলচ্চিত্রকার জাঁ রেনোয়াঁ তাঁর ‘দ্যা রিভার’ ছবির শুটিংয়ের সময় এই কফি হাউসে আড্ডা দিতে আসতেন।

হাজরা রোডে ‘চার শিল্পীর গোষ্ঠী’ বা ‘ফোর আর্টস ক্লাব’ নামে একটি ঘরোয়া আড্ডার আসর তৈরি করেছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাস, সুনিতা সেন, ও মানবেন্দ্রনাথ বসু। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য, শিল্পকলা সঙ্গীত ও নাটক নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করা। ‘কল্লোল’ সাহিত্য পত্রিকার আড্ডাও ছিল জমজমাট।

রাজশেখর বসু বা পরশুরামকে আপাতভাবে গম্ভীর বলে মনে হলেও আড্ডার সময় তিনি সম্পূর্ণ অন্য মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ১৪ নং পার্শিবাগান রোডে নিয়মিত আড্ডার আসর জমাতেন। নাম ছিল ‘উৎকেন্দ্র সমিতি।’ এই নামটিও স্বয়ং রাজশেখর বসুর দেওয়া। রোজ সন্ধ্যার সময় আড্ডা বসলেও রবিবারের সন্ধেতেই বেশি জমজমাট হয়ে উঠত। চা, তাস আর তেলেভাজার সঙ্গে চলত গম্ভীর আলোচনা। অবশ্য রাজশেখরবাবু এর আগেও একটি আড্ডাচক্র তৈরি করেছিলেন। ইংরেজিতে নাম দিয়েছিলেন,‘আর্বিটারি ক্লাব।’

পার্শিবাগানের যে বাড়িতে রাজশেখর বসু থাকতেন, সে বাড়ির পাঁচিলের গা ঘেঁষে আর একটি বাড়িতে অনুশীলন সমিতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। এপারে ছিল রাজশেখরবাবুর উৎকেন্দ্র সমিতি। সেখানে আলোচনা হত সাহিত্য, বিজ্ঞান, এমনকী স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কেও। এই আড্ডাতে প্রফুল্ল রায়, সতীশ সেনগুপ্ত, জগদীশচন্দ্র বসু, বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো ব্যাক্তিত্বদের নিয়মিতভাবে উপস্থিত থাকার কথা শোনা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নাকি কয়েকবার সেই আড্ডায় এসেছিলেন।

সুকুমার রায় প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাশ করেই ১৯০৭ সালে তাঁর বন্ধুদের নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি ২২ নং সুকিয়া স্ট্রীটে ‘ননসেন্স ক্লাব’ নামে একটি আড্ডার আসর বসালেন। সুকুমার রায় ও তাঁর ভাইবোনরা ছাড়াও এই আড্ডাতে নিয়মিতভাবে আসতেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্বেরা। ক্লাবের মুখপত্র ছিল, ‘সাড়ে বত্রিশ ভাজা।’ এই ক্লাবের জন্যে সুকুমার রায় কয়েকটি নাটক লিখেছিলেন।

উচ্চতর শিক্ষালাভের পর বিদেশ থেকে ফিরে আসা ও সুপ্রভা দাশের সঙ্গে তাঁর বিয়ের পর ১৯১৫ সালে সুকুমার ফের একটি আড্ডার দল গড়ে তোলেন। ননসেন্স ক্লাবের পরবর্তী সংস্করণ হলেও প্রতি মাসের সোমবার এই আড্ডা বসত বলে ক্লাবের নাম দেওয়া হয় ‘মনডে ক্লাব’ (Monday Club)। আড্ডার মাঝে খাওয়াদাওয়ার অঢেল আয়োজনের জন্যে সুকুমার রায় নিজে এই ক্লাবের নাম সামান্য বদলে করে দেন, ‘মণ্ডা ক্লাব।’ এই ক্লাবের সম্পাদক ছিলেন সুকুমার রায়ের বন্ধু শিশিরকুমার দত্ত। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখ।

এই আড্ডাতে অনেক হাল্কা বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি ভাবগম্ভীর বিষয়েও আলোচনা হত। সুকুমার রায়ের নিজের কথায়, ‘জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত সব বিষয়ে আলোচনা হত।’ সেক্রেটারি হিসাবে সুকুমার রায় ছন্দ মিলিয়ে কয়েকটি আমন্ত্রণপত্র লিখেছিলেন।

‘সম্পাদক বেয়াকুব

কোথায় যে দিয়েছে ডুব

এদিকেতে হায় হায়

ক্লাবটি তো যায় যায়।

তাই বলি সোমবারে

মদগৃহে গড়পারে

দিলে সব পদধুলি

ক্লাবটিরে ঠেলে তুলি।’

অথবা জনপ্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্যারডি করে লিখেছেন:

‘কেউ বলেছে খাবো খাবো

কেউ বলেছে খাই

সবাই মিলে গোল তুলেছে

আমি তো আর নাই।

ছোটকু বলে, রইনু চুপে

ক’মাস ধরে কাহিল রূপে!

জংলি বলে ‘রামছাগলের মাংস খেতে চাই।’

সত্তর দশকের শুরুর দিকে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে কবি সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত। হাজির থাকতেন পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এমনকী পরবর্তীকালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অথবা শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। এখান থেকেই সংঘটিত হয়েছিল কৃত্তিবাস আন্দোলন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কফি হাউস হয়ে উঠেছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বৌদ্ধিক কেন্দ্র। এই কফি হাউসের আড্ডাতেই সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শঙ্খ ঘোষকে ‘গরিবের রবীন্দ্রনাথ’, কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে ‘বাংলা কবিতার পোপ’ নাম দেন।

১৯৮০ সালের শেষদিকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু ও সাগরময় ঘোষের উদ্যোগে গড়ে তোলা হয় ‘বুধসন্ধ্যার আড্ডা।’ প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহের বুধবার সাহিত্যিকরা তাঁদের পরিচিত কারও বাড়িতে আড্ডার জন্যে জড়ো হতেন। এই আড্ডাতে শঙ্খ ঘোষ, সুবোধ সরকার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, জয় গোস্বামী, আবুল বাশারের সঙ্গে বাংলাদেশের বেলাল চৌধুরী, অসীম সাহা, নির্মলেন্দু গুণের মত স্বনামধন্য কবিরাও উপস্থিত হতেন। বিভিন্ন বিষয়ে গম্ভীর আলোচনা, স্বরচিত কবিতা ও গল্পপাঠের পাশাপাশি গানবাজনাও হত। সে আড্ডার পরিবেশ ছিল মজলিশি।

আসলে বাঙালি ও আড্ডা হরিহর আত্মার মতোই অবিচ্ছেদ্য। শোনা যায় ওপার বাংলাতেও এমন অনেক আড্ডার গোষ্ঠী ছিল। কিন্তু বর্তমানে শিল্পী-সাহিত্যিকদের এই আড্ডাগত যোগাযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আড্ডাগোষ্ঠীর বর্তমান বসবাস আমরা-ওরা শব্দের আড়ালে ক্রমে হারিয়ে গিয়েছে। এটা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে না পিছিয়ে দিয়েছে সেটা বিচার করবার সময় এখনও না এলেও নির্ভেজাল আড্ডার পৃথিবীটি যে এখন বহুলাংশেই সঙ্কুচিত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

*ছবিঋণ: Wikipedia, Dailystar, Pinterest

*তথ্যঋণ- মহাভারত/প্রথম খণ্ড/ শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত,

আনন্দবাজার পত্রিকা,

দেশ পত্রিকা,

রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী: চিন্মোহন সেহানবীশ

বেশকিছু পত্রপত্রিকা

লেখালেখির সূত্রপাত ছোটবেলায়। বর্তমানে শিক্ষকতার পাশাপাশি নিয়মিত কবিতা ও গল্প লেখেন তথ্যকেন্দ্র, গৃহশোভা, নবকল্লোল দৈনিক স্টেটসম্যান, সুখবর, সাতসকাল, দেশ, আনন্দবাজার রবিবাসরীয়, এই সময়-সহ আরো বহু বাণিজ্যিক পত্রিকায়। এই পর্যন্ত ইংরেজিতে লিখিত কবিতা ও গল্প ভারত-সহ বহু দেশে প্রকাশিত। নিবন্ধ ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভ, মহানগর, দ্য ওয়াল-সহ বহু অনলাইন ম্যাগাজিনে। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত।