প্রেম সংখ্যার বিষয় যখন বই, তখন একটা প্রশ্ন গোড়াতেই চলে আসে। আমরা কী নিয়ে কথা বলব, প্রেমের বই? নাকি বইয়ের প্রেম? বইয়ের মতো প্রেম বা সহজ ভাষায় ‘কপিবুক প্রেম’ নিয়ে তো লক্ষ সিনেমা, কোটি বই বাজারে মজুত। নায়ক-নায়িকার দেখা হল, চারচক্ষুর মিলন হল, হয় প্রথম দর্শনেই প্রেম, নইলে গোড়ার ঝগড়া পরে বুকে ঝাঁপানো ভালবাসায় বদল, তারপর শুভপরিণয় কিংবা বিচ্ছেদ— এইভাবেই বুকিশ প্রেমের রেলগাড়ি ছুকছুক করে এগিয়ে চলত। আজও চলে না, এমন কথা বলা যায় না। যদিও নিন্দুকেরা ‘ফেসবুক হোয়াটস্যাপের যুগে সে প্রেমও নেই, সে আকুলতাও নেই’ বলে প্রতিবাদ জুড়বেন, এমন কথা ধরেই নিচ্ছি।

তাহলে হাতে রইল কী? না, প্রেমের বই। যে বই পড়ে গা শিরশির করে, পেটের মধ্যে কেমন হয়, রাতে ঘুম আসতে চায় না… তেমন বই। এখন কথা হচ্ছে, এ যুগে ছাপার অক্ষরে প্রেমের আস্বাদ নেবার মতো মানুষের সংখ্যা ক্রমক্ষীয়মাণ হয়ে ওঠায় মনে হতে পারে ‘প্রেমের বই’ বিষয়টাই অবান্তর। চাইলেই যেখানে দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যমে অজস্র অগুন্তি প্রেমের দৃশ্য, প্রেমের গান, প্রেমের কথা মরমে প্রবেশ করানোর সুযোগ গিজগিজ করছে, সেখানে বই পড়ে প্রেমশিহরণ জাগানোর খাটনি কে নেয়?

কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রেম নিয়ে আজও যখন গল্প-উপন্যাস লেখা হয়ে চলেছে, এবং তাদের বিক্রিবাটাও, বলতে নেই, মন্দ নয়, তখন এ কথা তর্কের খাতিরেই নাহয় ধরে নেওয়া যাক, যে কেউ কেউ এখনও আছেন যাঁরা কাগজ-কালির প্রেমসাগরে হাবুডুবু খেতে সদাপ্রস্তুত। ভাগ্যক্রমে সম্পাদক মহোদয় এমনই এক প্রেমপিপাসু অলেখককে ‘প্রেমের বই’ নিয়ে দু’কথা লিখতে আদেশ করেছেন।

লিখতে গিয়ে মনে পড়ে যায়, প্রেমকে যখন অনুভব করা হয়নি হৃদয়ে, শরীরে, তখনই কিন্তু তার খোঁজ মিলেছে কালো কালো ছাপার অক্ষরে, পুরনো বাঁধাইয়ের তীব্র গন্ধে, রুপোলি পোকার আচমকা পলায়নে, আলগা হয়ে আসা বাঁধন-সুতোর ছেঁড়া টুকরোয়। প্রেমের প্রথম আস্বাদ এনে দিয়েছে এরাই, প্রেমবইয়ের ছদ্মবেশে। বইয়ের তাকে, অনেক বইয়ের ফাঁকে ঘাপটি মেরে থাকা প্রেমজ কাহিনি বা কবিতার সম্ভার, অপরিণত আঙুলের স্পর্শের অপেক্ষায় দিন কাটিয়ে শেষমেশ খুঁজে পেয়েছে কিশোরীবেলার নিশ্চিন্ত ঠিকানা।

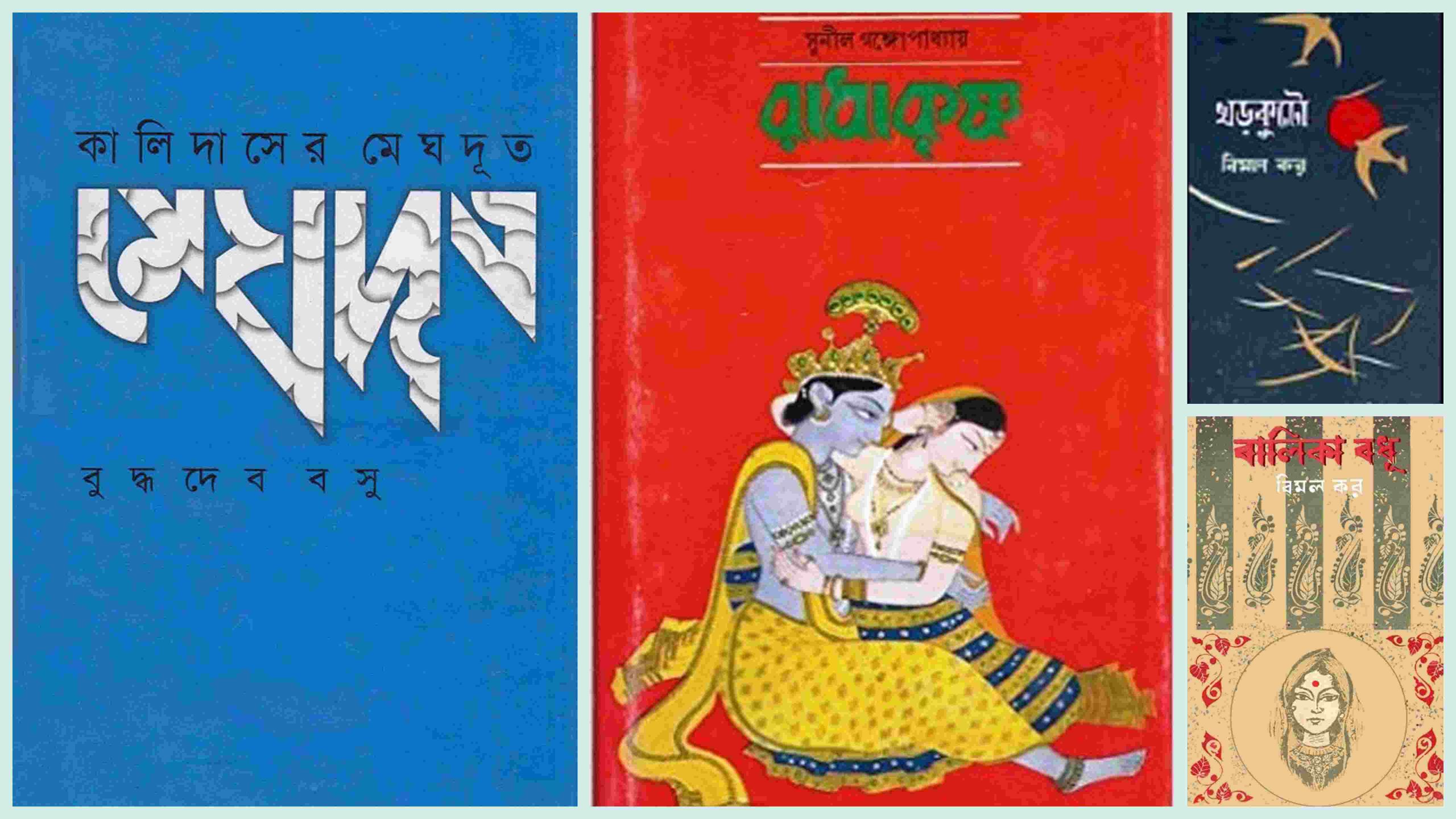

এমনই এক বইতে প্রথম যখন পড়ি রামগিরি পর্বতে অপেক্ষমান সেই কান্তাবিরহী যক্ষের কথা, যে আষাঢ়ের প্রথম দিনে পাহাড়ের কোলে ঘনিয়ে আসা মেঘরাশি দেখে প্রেমিকার কথা মনে করছে, মনে হয়েছিল এ বইখানি সম্পূর্ণ করে না পেলে জীবনটাই বৃথা। কিন্তু মূল বই তো সংস্কৃতে লেখা! এতএব বাংলা মেঘদূতের খোঁজ।

বাড়িতে যেসব বই সুলভ, তার মধ্যে অবশ্যই ছিল দুধের সরের মতো পাতলা হলদেটে পাতাওলা রবীন্দ্র রচনাবলির জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ। ‘মেঘদূত’ নামে রবীন্দ্রনাথের একের পর এক লেখা যেন বিরহী যক্ষের মতোই ক্রমে মেঘপিপাসা বাড়িয়ে তুলতে লাগল। জাতকের গল্পে কাক দূতের কথা পড়েছি, পায়রা তো দৌত্যের চিরকালীন প্রতীক। মহাভারতে হংসদূতও পড়েছি। কিন্তু মেঘ? মেঘ প্রেমের বার্তাবাহী, এ কল্পনা মনে মনে উচ্চারণমাত্রই পাঠক যে আকুলতায় প্রবিষ্ট হন, তার তুল্য বা সমকক্ষ কিছু খুঁজে পাওয়া এখনও দুষ্কর বলেই মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের ‘প্রাচীন সাহিত্য’তে পড়লুম,

‘…যক্ষের যে মেঘ নদনদীনগরীর উপর দিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, পাঠকের বিরহকাতরতার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার সহচর হইয়াছে। … মনে পড়িতেছে কোনো ইংরেজ কবি লিখিয়াছেন, মানুষেরা এক-একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র। দূর হইতে যখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়া দেখি, মনে হয়, এক কালে আমরা এক মহাদেশ ছিলাম, এখন কাহার অভিশাপে মধ্যে বিচ্ছেদের বিলাপরাশি ফেনিল হইয়া উঠিতেছে। … মনে হয়,… যে প্রবাসীরা আপন আপন পথিকবধূর জন্য বিরহব্যাকুল হইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকা উচিত ছিল। আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য আছে, অথচ কালের নিষ্ঠুর ব্যবধান।

… আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি, মাঝখানে আকাশ এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা সিপ্রা অবন্তী উজ্জয়িনী, সুখ সৌন্দর্য-ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা– যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না– আকাঙক্ষার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর!’

এ ভাবেও প্রেমকে দেখা যায়! মেঘদূতের মেঘ তাহলে কেবল দুই প্রেমাস্পদের মধ্যে দৌত্য করে না, সে প্রতীক মানুষের সঙ্গে মানুষের মানস-দূরত্বের। মানুষের সঙ্গে মাটির বিচ্ছেদ, পাখির বিচ্ছেদ, বৃক্ষের বিচ্ছেদ- এও কি কম যন্ত্রণার? আজ যে সামাজিক দূরত্বের ধারণা আমরা নিজেদের শরীরে-মনে ধারণ করতে বাধ্য হচ্ছি, সে বিরহ, বিচ্ছেদ কি আমাদের কম ব্যথাতুর করে তুলছে? মেঘদূত তাই এমন এক প্রেমের বই, যা বারবার পড়া যায়, যাকে নিয়ে অনন্ত ভাবনার পথে একা চলতে চলতে চোখের জল ফেলা যায়, বারবার করে ফিরে আসা যায় যক্ষের সজল সরস প্রেমার্তির কাছে।

কিন্তু প্রাথমিকভাবে যক্ষের যে রোম্যান্টিকতা, আশাতীতের সরব প্রত্যাশা, অনিবার্যের প্রতি ব্যাকুল আকর্ষণ, পাঠকের মনকে মেঘলা করে তোলে, তার অন্তর্লীন ভাবার্থ বুঝতে গেলে কি এ কথা স্পষ্ট হয় না, যে আদতে যক্ষ আত্মসম্মোহনে বিশ্বাসী? মেঘের মাধ্যমে প্রিয়াকে বার্তা পাঠানো তার অছিলামাত্র? যক্ষের বাস্তবতা, তার কামচেতনা, তার বিচক্ষণতা, যা আসলে কবিমানসেরই প্রতিফলন, বারবার পাঠককে প্রেমের মেঘ ছিঁড়ে সত্যের দিকে উন্মুখ করে তুলতে চায়। বুদ্ধদেব বসু অনূদিত ‘মেঘদূত’-এর ভূমিকায় এর স্পষ্ট উল্লেখও মেলে:

‘যক্ষ তার পত্নীবিরহে সত্যিই খুব কাতর হয়েছে, এ-বিষয়ে— কবি যা-ই বলুন— নিশ্চিত হওয়া আমাদের পক্ষে সহজ নয়। সে রোগা হ’য়ে গেছে, তার মাথার ঠিক নেই— এ সবই তথ্য হিশেবে বলা হ’লো আমাদের—কিন্তু তার বাক্যে বা ব্যবহারে অপ্রকৃতিস্থতার নামগন্ধ পাই না, বরং পাই একটি বিচক্ষণ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন, এমনকি প্রায় হিশেবি মনের পরিচয়, যে-মন কোনো প্রয়োজনীয় ছোটো তথ্য ভোলে না, তথ্যগুলিতে গাণিতিক যাথার্থ্য দিতে চায়, এবং যা শিষ্টাচার বিষয়ে অবহিত, আর কিসে নিজের সুবিধে হবে সে-বিষয়েও সর্বদা সচেতন।… সে পদে পদে যুক্তি ও প্রথা মেনে চলে, কাণ্ডজ্ঞান হারায় না, লজিকে ভুল করে না…। মেঘের উদ্দেশে যে আবেদন সে উচ্চারণ করছে তাতে রোমিওশোভন প্রলাপের লেশ নেই, আছে চাটুবাক্য, নীতিবাক্য, অনুনয়, প্রলোভন, বিবেচনা আর পুঙ্খানুপুঙ্খ পথনির্দেশ।’

এরপর ‘উত্তরমেঘ’ অংশের শ্লোকগুলো নতুন করে পড়লুম। মনে হল, বিরহী যক্ষের সঙ্গে ফেসবুকোত্তর যুগের হিসেবি, বাস্তববাদী, প্রায়োগিক, আবেগহীন, যুক্তিবাদী প্রেমিকের মিল খুঁজে পাওয়া বোধহয় খুব অমূলক হয় না! এখানেই সে চিরকালীন, শাশ্বত।

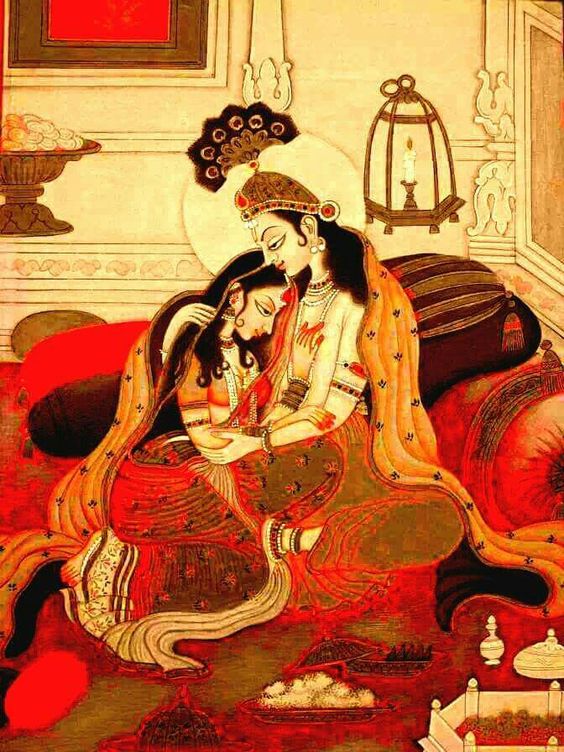

আর এই কঠোর বাস্তবতাই প্রেম-কে পার্থিব এবং সত্য করে তুলে তাকে বায়বীয় বন্ধন ছাড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে আসে মাটি-পৃথিবীর টানে! এ প্রসঙ্গেই টেনে আনা যাক প্রেমরূপকল্পের আরও দুই আইকনিক চরিত্র— রাধা-কৃষ্ণ। প্রেম বললেই ভারতীয়মাত্রেই যাঁদের কথা মনে না-পড়ে উপায়ান্তর থাকে না। বৈষ্ণব পদাবলির অনন্ত সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে রাধাকৃষ্ণপ্রেমের রূপ ও রূপান্তরের প্রাবল্যে দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় চণ্ডীদাস সংশয়! এক চণ্ডীদাস চতুর্দশ শতকে বীরভূমে জন্মেছিলেন বলে মিহির চৌধুরী মশাই লিখছেন। তাঁর মতে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস (পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতক) এবং অন্য পদের ভণিতায় উল্লিখিত দ্বিজ চণ্ডীদাস অভিন্ন ব্যক্তি নন।

পদসমূহ পড়তে গিয়েও কিছুটা এ মতের যাথার্থ্য মেলে। কারণ, প্রতিপদে প্রেমের রূপভেদ। চণ্ডীদাস পদাবলির প্রেম প্রধানত অ-শরীরী। শরীরী প্রেমের বর্ণনা, মিলনের কথা, তাতে অনেক কম। পদকর্তা স্পষ্টই বলে দিয়েছেন ‘কামগন্ধ নাহি তায়’। ‘ভাবসম্মীলন’ থেকে ‘পূর্বরাগ’, ‘গোষ্ঠবিহার’, ‘রাইরাখাল’, ‘প্রেমবৈচিত্ত’ তো বটেই, এমনকী ‘সম্ভোগমিলন’ পর্বের পদেও প্রেমের আর্তি, আকুলতা, লোকলজ্জা, সমর্পণের আবেগই প্রবল।

কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’-এর প্রেমবর্ণনা বাস্তবিক। শরীরী মিলনের উত্তাপে উষ্ণ। কৃষ্ণ এখানে বৃন্দাবন গ্রামের এক ছটফটে ছেলে যে ব্রজরাজকন্যা রাধারানিকে দেখে প্রেমে পাগল হয়ে যায়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল পদ ‘রাধাবিরহ’ পর্বের পরে আর পাওয়া যায় না। এদিকে কিশোরীমন কানুর প্রেমে হাবুডুবু। গোপন শরীরী উষ্ণতার উন্মেষে অর্ধসমাপ্ত কাব্য বড় বালাই! তখনই হাতে এল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘রাধাকৃষ্ণ’।

সত্তর দশকে লেখা এই বইয়ের ফ্ল্যাপ কাভারেই রয়েছে:

‘এই প্রণয়-কাহিনী ছড়িয়ে আছে নানান পুরাণ ও কাব্যে, গ্রাম্য গাথায়, লৌকিক গানে। …সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমস্ত কাব্য মন্থন করে এই রসসমৃদ্ধ ভাষ্যটি আপন ভাষায় রচনা করেছেন। … বৃন্দাবনের যে-কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মতন, যিনি দুরন্ত রাখাল এবং যিনি রাধার প্রেমিক, শুধু তাঁর কথা বলা হয়েছে এখানে।… এখানে এঁরা দেব-দেবী নন। কোনো অলৌকিকের প্রভাব নেই, এঁরা চিরকালের প্রেমিক-প্রেমিকা।…’ পড়তে শুরু করেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রেমভাবকে আধার করেই কলম চালিয়েছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। রাধার রূপবর্ণনাই হোক বা কৃষ্ণের কালীয়দমন, তাতে কাব্যগুণ একেবারে নেই বললে অত্যুক্তি হবে। কিন্তু আরও যা আছে, তা হল সজীব বাস্তবতা, জাগতিক দৃশ্যকল্প নির্মাণের এক অনন্য কুশলতা এবং অবশ্যই প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাকুলতা।

হাট থেকে সওদা সেরে ফেরার পথে যমুনায় বুড়ো মাঝিকে সরিয়ে তার নৌকো নিয়ে রাধার জন্য অপেক্ষা করে কানু। গোপিনীরা সকলে উঠতে চাইলে সে হা হা করে বলে, একবারে একজনই যেতে পারবে, নইলে নাও ডুববে। ছল করে রাধার হাত ধরে নৌকোয় তুলে নাও ভাসিয়ে দেয়। মাঝযমুনায় নৌকো ডুবানোর ভয় দেখিয়ে রাধাকে বাধ্য করে তাকে জড়িয়ে ধরতে। রাধার লোকলজ্জার ভয় আর প্রাণভয়ের সঙ্গে মিশে যায় গোপন প্রেমের অব্যক্ত নির্যাস। সুনীল লিখে চলেন:

‘…পরক্ষণেই নৌকো এমন ভয়ংকর ভাবে দুলে উঠল যে রাধা আর পারল না। মহা ত্রাসে সে উঠে এসে দু’হাতে কানুকে জড়িয়ে ধরল। কানুর চোখে, ওষ্ঠে, চিবুকে, বুকে, সারা শরীরে, এমনকী মাথার চুলে পর্যন্ত খুশি উছলে উঠল। সে বলল, আমাকে এমন ভাবে যদি ধরে থাকো, তা হলে আমি তোমাকে যে-কোনও নদী পার করে দিতে পারি।

কানুর কাঁধে গণ্ড স্থাপন করে রাধা আবেশভরে বলল, আমি প্রাণভয়ে যদি তোমাকে আলিঙ্গন করি, তাতে কি কোনও পাপ হয়? কানু বলল, কী জানি, পাপ-পুণ্যের কথা অন্য লোকে ভাবে। ওসব আমি জানি না। তারপর সহর্ষে রাধাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, কানু পায়ের ধাক্কায় নৌকোটা উলটে দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। মরকতমণি দিয়ে গড়া তরণীর মতন কানু ভাসতে লাগল জলে। তার বুকের ওপর রাধা যেন এক অজানা দেশের শ্বেতহংসী।’

এমন বহু মিলনদৃশ্য পার্থিব অনুপুঙ্খতার সঙ্গে অনায়াসে রচনা করে চলেন সুনীল, যেখানে পায়ের নূপুর খুলে রেখে ঘন বনে ছুটে গিয়ে কৃষ্ণের বুকে মুখ লুকোয় রাধা, কৃষ্ণ তার পায়ে মাথা রাখে, কৃষ্ণের করতলে স্বেদযুক্ত কম্পিত মুখ ডুবিয়ে দেয় রাধা, সেই মুখে ওষ্ঠস্পর্শ করে কৃষ্ণ… এমন আরও আরও অনির্বচনীয় সুখানুভূতির সার্থক প্রয়োগ ঘটে ছাপার অক্ষরে, নিতান্ত চলিত ভাষায়।

কিন্তু যতই দৈবের মানবায়ন ঘটুক, তা যে সাধারণের গণ্ডীতে কিছুতেই বাঁধা পড়ে না, এ সত্য ততদিনে জেনেছে মন। খুঁজেছে এমন কিছু, যা আটপৌরে, নৈমিত্তিক, নিত্যতার সাধারণ্যেই যার আসাযাওয়া। তেমন প্রেম কোথায়? উত্তর নিয়ে এলেন বিমল কর। প্রথমে ‘বালিকা বধূ’ আর তারপর ‘খড়কুটো’। প্রথম বইতে বাল্যবিবাহোত্তর উশখুশ আশনাইয়ের টুকটুকে রং একেবারে কানায় কানায় ভরা। একটু একটু করে বালিকা বধূ চিনির নারী হয়ে ওঠা এবং তার স্বামীর পূর্ণ পৌরুষে আগমন এক আশ্চর্য মিষ্টত্বের আবহ তৈরি করে। বিয়ের পর নিজের স্বামীকে চুমু খাওয়ার মধ্যে যে কতখানি সরস প্রেমাবেশ থাকতে পারে, বিমল কর অনায়াসে দেখিয়ে দিলেন।

‘একটি পলক বুঝি রজনী নীরব। পর মুহূর্তে তাহার সমস্ত মুখখানি সলজ্জ সকৌতুক হাসিতে পূর্ণ করিয়া জিবের ডগা বাহির করিয়া আমায় ভেঙচাইল, “ইস্ রে, চিনি। কি চিনি? দিশি না ফরসা চিনি?”

“আমার চিনি।”

শরৎ প্রদত্ত মুখচুম্বনের শিক্ষাটি অশিক্ষিতের মতন প্রয়োগ করিলাম। চিনি অথবা রজনী যেন আর সাড়া শব্দ করিল না। তাহার পর সে লাজুক চাহনির মতন পলকে আমায় একটা প্রতিদান দিল।’

এই প্রেম রোজকার। এই প্রেম বাঙালির ভাতেভাত কিংবা শুক্তনিস্বরূপ। কাছে থেকে দূর রচে। দূরে গেলে আনচান হয়। ফিরে এলে অভিমানে মুখ ফেরানো যায়। আবার হাত ধরে কাছে টানলেই মানভঞ্জন। এই প্রেমেরই আরও একটু সূক্ষ্ম অব্যক্ত রূপ ‘খড়কুটো’ উপন্যাসে অমল আর ভ্রমরের প্রেমে। ভ্রমর মুখে বলতে পারে না। অমলও লাজুক ছেলে। কথা হয় শুধু চাহনিতে, আসাযাওয়ার মাঝখানে, একলা দুপুরের নিভৃতিতে কখনও। তারই মধ্যে কখনও জ্বোরো, অসুস্থ ভ্রমরের পাশটিতে ঘেঁষে বসে…

‘অমল নীচু মুখ করে ভ্রমরকে দেখতে গিয়ে দেখল ভ্রমরের চোখে জল, ভ্রমর কাঁদছে। ভ্রমর কেন কাঁদছে, অমল খানিকটা যেন বুঝল খানিকটা বুঝল না। তার খারাপ লাগল। মনে বড় কষ্ট পেল। তার বুকের মধ্যেও কি-রকম করছিল।

“এই— একি!” অমল হাত বাড়িয়ে ভ্রমরের থুতনি তুলে মুখ উঁচু করে কিছু বলতে যাচ্ছিল। ভ্রমর কিছুতেই মুখ ওঠাবে না।…

অমল আদর করে, মায়াবশে, ভালবেসে ভ্রমরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিল। তখন ভ্রমর অমলের বুকে মুখ লুকোলো। না, লুকোনো নয়, অমলের বুকের কাছে তার মাথা এবং মুখ সমর্পণ করে দিল।… ওরা পরস্পর উভয়ের হৃদয় অনুভব করে আজ দুটি গাল জোড়া করে, দুটি মুখ একত্র করে এবং ওষ্ঠ স্পর্শ করে কোনো গভীর অবিচ্ছিন্ন রহস্যময় আনন্দ অনুভব করছিল।’

এই আনন্দ দেখার নয়, শোনার নয়, কেবল পড়ার পরে চক্ষু মুদে নিঃশ্বাস ফেলবার। আর ‘প্রেমের বই’ বোধহয় সে কারণেই অবিনশ্বর। তার লয়ক্ষয় হয় না। এ প্রেম পাঠকের ইচ্ছেমতো দৃশ্য, শ্রাব্য, পাঠ্য। এতখানি নমনীয়তা বা অভিযোজিত হয়ে যাবার এমন অনায়াস ক্ষমতা আর কোনও মাধ্যমের আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। অবশ্যই এ একজন পাঠকের ব্যক্তিগত মত।

তবে এ কথা সম্ভবত অনস্বীকার্য, যে আজকের যুগেও অন্য যে কোনও মাধ্যমে, যে কোনও কাহিনি ব্যক্ত করতে গেলে আগে তাকে অক্ষরেই ফোটাতে হয়। তবেই তা অন্য মাধ্যমে পরিস্ফূটনের উপযোগী হয়ে ওঠে। কাজেই প্রেমের জন্যে হন্যে হওয়া পাঠকের কাছে মিলস অ্যান্ড বুনস-ই হোক বা মেঘদূত—অক্ষরপুটে বাঁধা প্রেমের যে সহজ গতি, যে অক্লেশ আনাগোনা, যে স্বতঃস্ফূর্ত দৌড়ঝাঁপ মানবমনের অন্দরে, তার তুলনায় অন্যসব মাধ্যমই বড় বেশি সীমাবদ্ধ ঠেকে না কি?

*ছবি সৌজন্য: Pixabay, bustle.com, lifeofleo.in, Pinterest

গ্রন্থঋণ:

মানসী, লিপিকা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চণ্ডীদাসের পদাবলি – রাধারমণ মল্লিক সম্পাদিত

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন – বড়ু চণ্ডীদাস

লিখতে শিখেই লুক থ্রু! লিখতে লিখতেই বড় হওয়া। লিখতে লিখতেই বুড়ো। গান ভালবেসে গান আর ত্বকের যত্ন মোটে নিতে পারেন না। আলুভাতে আর ডেভিলড ক্র্যাব বাঁচার রসদ। বাংলা বই, বাংলা গান আর মিঠাপাত্তি পান ছাড়া জীবন আলুনিসম বোধ হয়। ঝর্ণাকলম, ফ্রিজ ম্যাগনেট আর বেডস্যুইচ – এ তিনের লোভ ভয়ঙ্কর!!

One Response

সম্পাদককে ধন্যবাদ, তিনি এইরূপ অলেখককে, এইরূপ বিষয় লিখিতে আদেশ করিয়াছেন। এখানে যথার্থভাবেই বিষয়, লেখক ও লেখনীকে চালিত করিয়াছে।