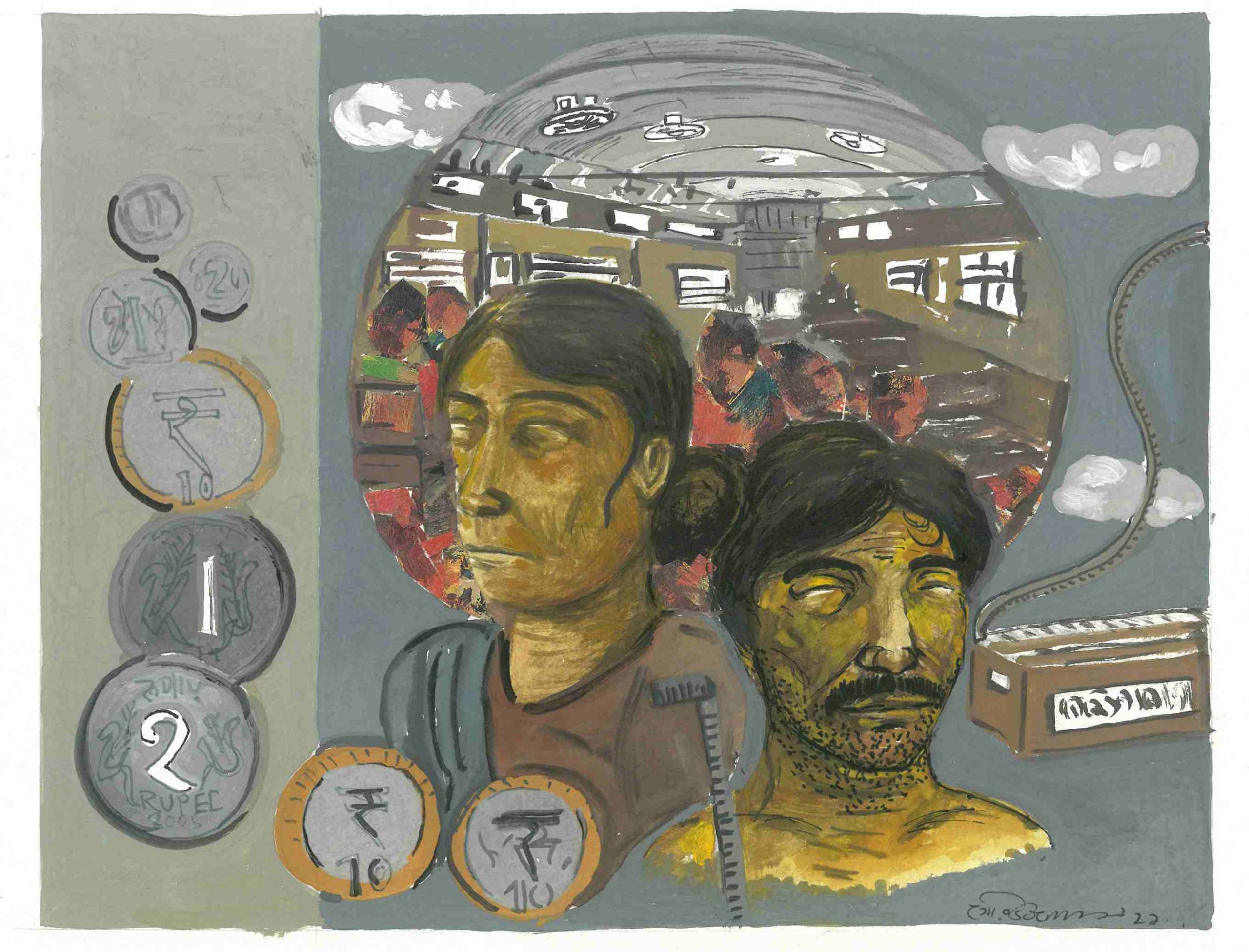

অতুলকে এ ট্রেনের ডেলিপ্যাসেঞ্জাররা প্রায় সবাই চেনে। চেনে মানে মুখ চেনে। ও আটটা চল্লিশের লোকালটায় তাহেরপুর থেকে ওঠে প্রত্যেকদিন। প্রথমদিকে তেলচিটে কালো একটা হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে, ভিড়াকীর্ণ ফুটবোর্ডে পরাক্রমী কনুইয়ের ধাক্কার মাঝে নিতান্তই অসহায় লাগত ওকে। ট্রেনে গান গাওয়াটা ঠিক ধাতে সইছিল না। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যে একটা সঙ্গী জুটে গেল। রাধাও অতুলের মতো জন্মান্ধ, তবে ওর মতো আলাভোলা টাইপ নয়। বেশ চটপটে চালাকচতুর কান-খোলা। পয়সা তোলার কাজটা ওরই। হাতের তালুর ওপর তালে তালে পয়সাগুলোকে নাচাতে নাচাতে ও প্রায় সব কোণেই ঢুকে পড়ে অবলীলায়। অতুলের কাজ শুধু গান গাওয়া।

মূলত জনপ্রিয় বাংলা আধুনিক গানগুলোই গায় অতুল। চূড়ান্ত দক্ষতায় হারমোনিয়মের রিডগুলোর ওপর আঙুল চালানোয় যে সুতীক্ষ্ণ ধ্বনিপুঞ্জ উঠে আসে, তার সঙ্গে মেশে সুরেলা গম্ভীর কণ্ঠ। ফুসফুসের হাওয়া বাকযন্ত্রের ভেতর সুনিয়ন্ত্রিত মোচড় খেয়ে, মুখগহ্বরের নোংরাগলি আর ছ্যাতলা পড়া দাঁতগুলোকে অতিক্রম করে মুক্তি পায় কলহ-ক্লান্ত, স্বেদগন্ধযুক্ত, গুমোট বাতাসে।

অতুলের গলায় ‘বিস্তীর্ণ দু’পারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও…’ প্রভৃতি কলিগুলো ঘনঘন সুরাঘাতে ক্লিষ্ট হলেও সহনীয় ছিল। কিন্তু রাধারানির গলা বড্ড কিনকিনে। অতুলের পরিমিতির পাশে রাধার যথেচ্ছ চিৎকার বড্ড কানে লাগে। তবে যাত্রীদের কাছে রাধার গলা যতই বিরক্তিকর লাগুক না কেন, ও আসার পর অতুলের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। অতুল রস-খ্যাপা লোক। হাতে ধাতব মুদ্রার চাকতিগুলো পড়লেই বা কী, না পড়লেই বা কী। কিন্তু আজকাল রোজগারপাতি ভালই হচ্ছে। সময় সময় পেটে কিছু পড়ে, অনেক বেশি নিরাপদ লাগে আগের চেয়ে। ট্রেনে ওঠানামার সময় দুটো নির্ভরযোগ্য হাত ধরতাই হিসেবে পাওয়া যায়।

[the_ad id=”266918″]

রাধার হাত দুটো কঙ্কালসর্বস্ব, বুকে-পেটে কিসসু নেই। তবু ভাব জমেছে বেশ। রাধার অভিভাবিকাসুলভ ধমকগুলোকে চামড়ার নীচে ঢুকতে দেয় না অতুল। ও তো ভালর জন্যই বলে। মেয়েটা বেশ যত্ন-আত্তি করে। তবে কোনও কথা বলতে শুরু করলে থামতে চায় না। কানে ঝালাপালা না লাগিয়ে ছাড়ে না। রাত দিন ট্রেনগুলো তাহেরপুর-বীরনগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলটা পেরিয়ে যাবার সময় কাঁপিয়ে দিয়ে যায় লাইনের দু’পাশের ঝুপড়িগুলোকে। রাতের অন্ধকারে ক্ষীণ আলোয় জেগে থাকা জানালাগুলোয় তৈরি যে সমান্তরাল যাপনরেখা যাত্রীদের চোখে পড়ে, তার মধ্যেই ওদের বসবাস। ঘরটার ছাদে টালি, দেওয়ালে বাঁশের চাটাই। ভেতরে প্রায় কিছুই নেই। একটা মাটির কুঁজোয় জল থাকে, কয়েকটা উপুড় করা অ্যালুমিনিয়ামের থালাবাটির পাশে একটা মোড়া, অল্প কিছু জামাকাপড় রাখার জন্য টিনের বাক্স। ঠিক ওপরে ঝোলানো ফ্রেম-বন্দি রাধাকৃষ্ণ। ঘর থেকে রওনা দেবার সময় তবুও ওরা দরজায় বেশ বড় একটা তালা দেয়।

ট্রেনে গান গাওয়াটা ঠিক ধাতে সইছিল না। কিন্তু মাস তিনেকের মধ্যে একটা সঙ্গী জুটে গেল। রাধাও জন্মান্ধ, তবে ওর মতো আলাভোলা টাইপ নয়। বেশ চটপটে চালাকচতুর কান-খোলা।

আপাতত সমস্যা একটাই। হারমোনিয়ম গলায় ঝুলিয়ে ঘোরার জন্য বেশ কয়েকদিন হল অতুলের ঘাড়ে একটা ব্যথা হচ্ছে। ভারী হারমোনিয়মটা বয়ে বেড়ানো দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অতুলের অনেক দিনের শুভানুধ্যায়ী জতুমাস্টার, মানে স্থানীয় স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টারের হোমিওপ্যাথির পুরিয়া খেয়েও সুরাহা হয়নি। জতুবাবুর বাড়িতে রোববার ওরা গিয়েছিল এখন কী করণীয় জানতে। সব শুনে জতুবাবু বললেন– ‘মনে হচ্ছে স্পন্ডেলাইসিস। হারমোনিয়ম কাঁধে চাপিয়ে ঘোরা বন্ধ রাখতে হবে মাসখানেক।’

— তা হলে কী করে হবে? চলবে কী করে? অতুল মিনমিন করে ওঠে।

– খালি গলায় গা! আস্তে আস্তে, কেটে কেটে গা। শুনেছিস? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শুনেছিস? বস, তোকে দু’খান জর্জ বিশ্বাসের গান শোনাই। খালি গলার কী দাপট শুনবি?

উনি ক্যাসেট আনতে পাশের ঘরে গেলে রাধারানি ফিসফিসিয়ে ওঠে অতুলের কানে– ‘তার চেয়ে বড় ডাক্তার দেখালে হত না? ট্যাবলেট না খেলে এ ব্যথা কমবে না। মাস্টারমশাইয়ের ওষুধে কমার হলে কমে যেত। শুনেছি চাকদার সত্যেন ডাক্তার নাকি আমাদের মতো রুগিদের কম পয়সায় দেখে, কৃষ্ণনগর হাসপাতালে দেখালেও তো হয়।’

– মাস্টারমশাই বলছিলেন, অ্যালাপাতি ডাক্তার দেখালে নাকি ব্যথার বড়ি দিয়ে ছেড়ে দেবে। তাতে ব্যথা মরবে কিন্তু রোগ ছাড়বে না। আর দু’দিন দেখি।

– বাদ দাও তো, দুনিয়া শুদ্ধু লোক কি ব্যথা নিয়ে বোস্ থাকবে? গান গাইতে না পারলে খাবা কী?

অতুল একটা সুর গুনগুন করছিল। রাধা চাপা গলায় বলে– ‘রোগটাকে না পাকিয়ে ছাড়বা না, সে আমি ভালই বুজিচি। এরপর ব্যথা বাড়লে বলবা না সেঁক দিয়ে দে।’ রাধার মুখমণ্ডলে অসন্তোষ ছড়াচ্ছে। জতুমাস্টার ঢুকলেন হাতে দুটো পুরনো ক্যাসেট নিয়ে। বললেন, ‘মন দিয়ে শোন, বোঝার চেষ্টা কর। খালি গলায় কী করে গাইতে হয়, শেখার চেষ্টা কর।’ ক্যাসেট প্লেয়ারটা বেজে ওঠে– ‘মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই।’ সত্যিই যেন মেঘের গুমরানি! অথচ কী মোলায়েম, বিকেলের হাওয়ার মতো!

রাধার মনে অবিশ্বাস। অ্যালোপ্যাথি ডাক্তার না দেখালে যে রোগ সারবে না, সেটা উদোমাদা লোকটাকে সে বোঝায় কী করে! এখানে আসাই সার। কাজের কাজ কিছু হবে না– তার ওপর আবার খালি গলায় গান। মোটেও ভিক্ষে পাওয়া যাবে না। জলখাবার এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত সে অপেক্ষায় থাকে।

– ঘুরিয়ে আবার প্রথম থেকে চালান না!’ অতুলের কাতর অনুরোধ। জতুবাবু ক্যাসেটটাকে রিওয়াইন্ড করে আবার গোড়া থেকে চালান। অতুল জর্জ বিশ্বাসের গলায় গলা মেলায়। সুরের ওপর ওর দখল আছে। দু’ একটা জায়গায় ভুল-চুক হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সুরের চলনটাকে ঠিকই ধরেছে। জতুমাস্টারকে সন্তুষ্ট মনে হল।

– সন্ধে করে এসে শুনে যাবি। এখানে বসে পাঁচ-ছ’বার করে গাইবি। গানের কথায় যেন ভুল না থাকে।

[the_ad id=”266919″]

জলখাবার খাবার সময় অতুলকে অন্যমনস্ক মনে হল। রাধার খাওয়া শেষ চটপট। ঘরে ফেরার পথে অতুলের পাগুলো এলোমেলোভাবে পড়ছিল। মাথার ভেতর শেষ গানটার রেশ কাটেনি। গুনগুন করে গানগুলোর জটিল জায়গাগুলো ভেঁজে নিখুঁত হতে চাওয়ার জেদটা নাছোড়বান্দা হয়ে উঠছিল। রোববার সাধারণত ওরা কাজে বেরয় না। ঘরে ফিরে ক্রমক্ষয়িষ্ণু একটা মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে অতুল। দুপুরে স্টেশন লাগোয়া বুদোর দোকানে খেতে যাওয়ার আগে তেমন কাজ নেই। রাধাও গা এলিয়ে দেয়। অতুলের যৌবন কেটেছে বহু আগেই, রাধাও পঁয়ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। নিয়মিত কাছে আসার তাগিদ তেমন যে খুব একটা আছে, তা নয়। নিতান্তই তাগিদ তৈরি হলে রাধাকেই এগিয়ে আসতে হয়। এসব নিয়ে অতুলের ওপর রাগ করা আর গাছের ওপর রাগ করা একই ব্যাপার।

ছুটির দিনে কত কথা ওঠে। কত কথা স্মৃতির ভারে নুইয়ে ক্লান্ত, করুণ শোনায়। তবে আজ রাধার মুখ ভার। সে বলে, ‘জানি জতুবাবু লোক ভাল, বিপদে আপদে দেখে। কিন্তু ওর কথামতো খালি গলায় গাইলে ভিক্ষে পাবা না। হারমুনিয়ম না বাজালে তুমার সঙ্গে আর দশটা ভিকিরির ফারাক কুতায়? গানে একটু-আধটু বাজনা না থাকলে চলে?

– গানগুলো শুনেছিস? মন দিয়ে শুনলে একথা বলতিস না।

– এ লাইনে কম দিন হল না। জানি লোকে কী চায়।

– ঠিকমতো গাইতে পারলি লোকে শুনবে না মানে?

– তুমায় বলিনি, মাস কয়েক হল কোটোয় কিছু কিছু রাখতে রাখতে শ’তিনেক টাকা হয়েচে। কানু বলছিল আজকাল নাকি হারমুনিয়মের চেয়ে হালকা একটা যন্তর বেরিয়েছে। কী জানি ছিন্তেছাইজার না কী যেন বলে। ছোট একখানার দাম নাকি হাজার টাকা মতো। হারমুনিয়মটা বেচে ওই একখান কিনলে হয় না?

– তোর মাথায় কিছু আছে? কোতায় হারমুনিয়াম, কোতায় ওসব খেলনা যন্তর, আকাশ-পাতাল তফাত। আওয়াজ শুনে বুঝিস না? ওই তো হারান কল্যাণী টেশান চাতালে ওসব যন্তর বাজিয়ে গায়।’ অতুল চড়াং করে রেগে ওঠে।

– অতশত বুঝি না বাপু। আজকাল সবাই তো ওসবই বাজাচ্ছে। জোরে বাজে, আবার তালও দেওয়া যায়।

– কিসের তাল! ওগুলো তাল হল? চোখ নয় নেই, কান গেলে কী নিয়ে বাঁচব?

– যা ভাল বোজো কর। হালকা যন্তর বলে বলছিলাম। তুমি মহা গোঁয়ার। ডাক্তারও দেখাবা না, রোগ পুষে রাখবা, ওই খালি গলাতেই গাইবা আর না খেয়ে মরবা। আমার আর কী?

– তোর আবার কী? অন্য কাউকে খুঁজে নিবি। ট্রেন লাইনে তো আর ভিকিরির অভাব নেই। না পোষালে থাকবি কেন?

– পুরুষ জাতটাই বেইমান। যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর। রাধার গলা খাদে নামে।

ভারী হারমোনিয়মটা বয়ে বেড়ানো দিন দিন অসম্ভব হয়ে পড়ছে। অতুলের অনেক দিনের শুভানুধ্যায়ী জতুমাস্টার, মানে স্থানীয় স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত হেডমাস্টারের হোমিওপ্যাথির পুরিয়া খেয়েও সুরাহা হয়নি।

আজ তিনদিন হল অতুল খালি গলায় রবীন্দ্রনাথের গান গেয়ে ভিক্ষেয় নেমেছে। সকালের সব ট্রেনই প্যাসেঞ্জারে ঠাসা। তার মধ্যে দিয়ে গলে গিয়ে গান গাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। হারমোনিয়ম গলায় থাকলেও নয় সেটার গুঁতোয় একটা পথ তৈরি করা যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে সামনে দু’হাত বাড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে এগনো, অসন্তুষ্ট রাধা রয়েছে পেছনে। কিন্তু কোলাহলের নীচে চাপা পড়ে যাচ্ছে অতুলের খালি গলা। ‘তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি’ গানটা কি চেঁচিয়ে গাইতে ভাল লাগে? অতুলের মনে দ্বন্দ্ব। যাই হোক, ও সেভাবেই গাইবে যেভাবে গানটা গাওয়া উচিত।

[the_ad id=”270084″]

যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকলেও অতুলের পুরো চেষ্টাটা মাঠে মারা যাচ্ছে। তৃপ্তি আসছে না কিছুতেই। হারমোনিয়মটা থাকলে শ্রোতাদের মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার বাড়তি একটা সুযোগ থাকে। ওটা ছাড়া যাত্রীভরা ট্রেনে গান শোনানো, খালি হাতে বাঘ মারার মতো ব্যাপার আর কী। অধিকাংশ শব্দেরা বাতাসে ছাড়া পেতে না পেতেই মূর্ছা যাচ্ছে, বাকিরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। একটা পাপবোধ গুঁড়ি মেরে ঢুকছে– নিশ্চয়ই অক্ষমতাটা তারই। সন্ধেবেলা জতুবাবুর উঠোনে মনমরা অতুল অপরাধবোধে ন্যুব্জ হয়ে বলে – ‘হচ্ছে না মাস্টারমশাই, ঠিক হচ্ছে না।’ জতুবাবু আশাবাদী। ‘হবে হবে, হতেই হবে।’

উনি ক্যাসেট প্লেয়ারে আরও একটা ক্যাসেট ঢোকান। গানগুলো ধীরে ধীরে সেঁধিয়ে যেতে শুরু করে অতুলের ভেতর। একটু একটু করে সরে যায় পরিপার্শ্ব। নিবিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অতুল বসে থাকে ঠান্ডা মেঝেতে। রাধারানির রাগ বাড়ে। এরকম বেতাল লোক নিয়ে সে যে কী করবে। ক্যাসেটের এক পিঠ শেষ হয়ে যেতে আপনিই খটাস শব্দে টেপটা বন্ধ হয়ে যায়। জতুবাবু বলেন, ‘শুনলি, কেমন লাগল? এইভাবে গাইবি। ভাল জিনিস নকল করতে ক্ষতি নেই।’ অতুল নিরুত্তর। কেমন একটা ভ্যাবলা মেরে বসে ছিল ঘোরের মধ্যে। রাধার আঙুলের খোঁচায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বলে ওঠে – ‘চেষ্টা তো করছি…।’

পরের পিঠের গানগুলোও ভেতরে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অতুল। গানগুলো রাধার মোটেও মনে ধরেনি। কেমন সব ঝিমোন গান। বাজনা নেই। গানের প্রসঙ্গ থেকে সরে আসতে মরিয়া রাধা বলে, ‘ওর ঘাড়ের ব্যথা তো কমেনি একটুও। রাতে ব্যথায় ঘুমতে পারে না। হারমুনি না বাজিয়ে এভাবে বেশিদিন চালানো যাবে না। আগের ওষুধটায় বোধায় কাজ হচ্ছে না।’

– একটু সময় তো লাগবেই। কয়েকটা ব্যায়াম দেখিয়ে দিচ্ছি, নিয়মিত করবি। শুধু ওষুধে হবে না।’ দু’হাতে অতুলের মাথাটা ধরে ডাইনে-বাঁয়ে ওপর-নীচে ঘুরিয়ে ঘাড়ের ব্যায়ামগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন জতুবাবু। কিন্তু অতুলের মন পড়ে আছে গানে। বাতাসে সুরের অনুরণন। কানের পর্দার কাঁপন ছড়াচ্ছে মগজের হ্রদে। জতুবাবু প্রশ্ন করেন– ‘বুঝতে পারছিস? একা একা করতে পারবি?’

– হ্যাঁ, তবে আরও কয়েকবার শুনতে হবে।

– গান না, আমি ব্যায়ামের কথা বলছি।

অতুল মাথা নাড়ে। কিন্তু কেমন একটা মায়াবিষ্ট ভাব। ব্যায়ামের প্যাঁচগুলো মোটেও মাথায় ঢোকেনি।

পরের দিনও ট্রেনে পরিস্থিতি বদলায়নি। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের কোলাহল কিছুটা স্তিমিত। অতুলের গান ছুঁয়েছে অনেককেই। এক ভদ্রমহিলা একটা দু’টাকার কয়েন গুঁজে দিতে যাচ্ছিলেন ওর হাতে। অতুলের আঙুলগুলোকে বুকের কাছে মুষ্টিবদ্ধ দেখে উনি রাধার খোলা তালুর ওপর পয়সাটা রাখলেন। বাঁ দিকের এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকও পয়সা দিয়ে গেলেন রাধার হাতে। কিন্তু ওর পাশের ডোরাকাটা জামা পরা লোকটার গলায় প্রকাশ্য কটাক্ষ— ‘আজকাল এরাও রবীন্দ্রনাথের গান গাইছে! ভাল ভাল। দেশের উন্নতি হচ্ছে।’ পাশের ভদ্রলোক আরও বেশি প্রতিবাদী– ‘রবীন্দ্রনাথের মানসম্মান থাকল না। আগে জানতাম এগুলো ভদ্রলোকের গান। আজকাল দেখছি ভিখিরিরাও রবীন্দ্রসংগীত করছে!’ ও পাশের নীল শার্টের কাছে এটা তাত্ত্বিক সমস্যা– ‘গণতন্ত্রের এটা একটা সমস্যা। আর্ট ফর্মের সম্ভ্রমটা, বিশুদ্ধতার জায়গাটায় আঘাত লাগলে রাগ হবেই। সবাই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে খাবলালে কী করে হবে? উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়াই আজকাল যে সে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানাটানি করছে।’

‘ভালই তো গাইছে’– একজন বললেন ক্ষমাশীল সৌজন্যে। উনি বোধহয় খেয়াল করেছিলেন অতুল ঠিক ওদের পিছনে।

— না না, রবীন্দ্রসংগীত ছেলেখেলা নয়। ভিক্ষে করার জিনিস না।’ আপসহীন নীল শার্ট ক্ষতিপূরণ করতে ঘাড় ফিরিয়ে একটা কয়েন গুঁজে দেন রাধার হাতে। হয়তো ওঁরা খেয়াল করেননি অতুল তখনও ওই কামরাতেই। আসলে বেশ টাটকা একটা বিতর্কের বিষয় পেয়ে ওঁরা এতটাই উত্তেজিত ছিলেন, যে আলোচনা ক্রমে চিৎকারের পর্যায়ে উঠেছিল। হয়তো কেউ কেউ সচেতনভাবেই চেয়েছিলেন কথাগুলো অতুলের কানে পৌঁছে দিতে। সবটা না বুঝলেও অতুল বোঝে তার ভুল হয়েছে। তাই গলার কাছে গানটার সঞ্চারীটা দলাদলা পাকিয়ে আটকে দেয় নির্গমনের পথ। যে কোনও যন্ত্রণা সহ্য করার পক্ষে তার স্নায়ু পেশিদল বড্ড বেশিই মজবুত। তবু আজ যে কী হল! গান গাওয়ার উৎসাহ অবশিষ্ট রইল না এতটুকুও। কামরা পরিবর্তন করতে ওরা নেমে পড়ল পরের স্টেশনে।

পরের কামরা ভেন্ডার। এ সময়ে ফাঁকাই থাকে। দরজার পাশে ঠেস দিয়ে রাখা বস্তার পাশে বসে পড়ল অতুল। রাধা পাশে বসে কোঁচড়ের বিভিন্ন আকৃতির পয়সাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে বোঝার চেষ্টা করছিল আজকের রোজগার। একই সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছিল অতুলের ভাবান্তরের কারণ। লোকটার জন্য তার মায়া হয়। এত নরম মন নিয়ে কেউ ভিক্ষের লাইনে আসে? যাবতীয় ঝুটঝামেলা থেকে সে অতুলকে আগলে রাখে। বিপদের গন্ধ পেলে, অতুলকে পেছনে রেখে সামনে এগিয়ে যায়। কীর্তন দলের বোষ্টম বুড়ি তো রঙ্গ করে বলে– ‘হ্যাঁরে, তোর কোলের ছেলের কী খবর?’

অতুলকে চুপচাপ দেখে সে জিজ্ঞেস করে– ‘কী হল? আজ আর গাইবা না? কুড়ি টাকাও উঠল না।’

– ব্যথাটা বাড়ছে। পারছি না। আপ কৃষ্ণনগর ধরতে হবে।

[the_ad id=”270085″]

অতুলকে বেকায়দায় দেখে রাধা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। লোকটা যেন নুয়ে পড়েছে। উপায় না দেখে রাধা তার তীব্র আনুনাসিক গলায় ‘গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা’ গানটা নিয়ে নেমে পড়ে ক্ষতিপূরণে। সন্ধেবেলা জতুবাবুর বাড়ি গিয়ে অভিযোগের সুরে সারাদিনের ধারাবিবরণী দেয় রাধা। ব্যথাটা বেড়েছে শুনে চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে জতুবাবু পরামর্শ দেন– ‘তোরা বরং ডাক্তার প্রদীপ বোসকে দেখিয়েই নে। চিঠি করে দিচ্ছি, পয়সা নেবে না। ওষুধও যতদূর সম্ভব দিয়ে দেবে। তবে ব্যথা কমলেই ঘাড়ে হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে বেরতে যাস না। ঘাড় পুরো ঠিক হতে মাসখানেক মতো লাগবে।’

অতুলের পক্ষে বোঝানো সম্ভব নয়, যন্ত্রণাটা ঠিক শারীরিক নয়। গান জিনিসটা যে সে ঠিকমতো গাইতে পারে না, খালি গলায় গাইতে গিয়ে সে বুঝতে পেরেছে। ট্রেনের লোকগুলো হয়তো ঠিকই বলেছে– রবিঠাকুরের গান তার মতো ছোটলোকদের গান না। ভারী অন্যায় হয়েছে। ও অতশত বোঝেনি। গানগুলো শোনার পর মনে হয়েছিল, সারা জীবন ধরে এই গানগুলোই খুঁজছিল সে। বাকি গান অর্থহীন লেগেছিল। অধিকারের কথা মাথায় আসেনি। এখন নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে। অল্প দু’একটা কথা বলতে গিয়ে অতুলের গলা ভারী হয়ে এল। শিশুর মতো অভিমানী সুরে সে ট্রেনের যাত্রীদের কথাগুলো বলেই ফেলল জতুবাবুর সামনে। জতুবাবু চড়াং করে রেগে উঠে চিৎকার করে উঠলেন– ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত কারও বাপের সম্পত্তি নয়। কেউ রবীন্দ্রনাথের ঠিকে নিয়ে বসে নেই। তুই গাইবি। হাজারবার গাইবি। ভাল গেয়েই ওদের জবাব দিতে হবে। তবে ভাল গাইলেও কী – এসব ভদ্রলোকদের এক ধরনের শয়তানি। সবটা তুই বুঝবি না। তোর পেছনে দেখছি আমায় কিছুটা খাটতেই হবে। কিন্তু আমি তো পরশু কলকাতা যাচ্ছি। মাসখানেক পর ফিরব।’

জতুবাবুর চিঠিতে কাজ হয়েছে। ডাক্তার বোসের ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা আপাতত কম। কিন্তু গলায় একটা কলার লাগিয়ে ঘুরতে হচ্ছে অতুলকে। গলার চারদিকে ওটা এমন করে এঁটে রয়েছে যে গান গাওয়া যাচ্ছে না। অবস্থা সংকটজনক বলে ডাক্তার তো ভয় দেখিইয়েছেন, তার ওপর অন্তত তিন সপ্তাহ পুরো বিশ্রামে কাটানোর কড়া নির্দেশ। তবু সে ভিক্ষেয় বেরিয়েছে রাধার পেছনে। রাধা চেষ্টার ত্রুটি রাখছে না। কিন্তু ওর গলা বড্ড কর্কশ, রোজগার তলানিতে ঠেকেছে।

নিবিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হয়ে অতুল বসে থাকে ঠান্ডা মেঝেতে। রাধারানির রাগ বাড়ে। এরকম বেতাল লোক নিয়ে সে যে কী করবে। ক্যাসেটের এক পিঠ শেষ হয়ে যেতে আপনিই খটাস শব্দে টেপটা বন্ধ হয়ে যায়।

পরদিন ব্যথাটা হঠাৎই বাড়ল। বিষের মতো ফিনকি দিল শিরদাঁড়ার তলা থেকে ওপরের দিকে। ডাক্তার বলেছিল, ব্যথা বাড়লে ইনজেকশন নিতে হবে। সেইমতো নির্দেশও লেখা আছে প্রেসক্রিপশনে। ফলত হাত পড়ল রাধার কৌটোয়। তিন দিনের ইনজেকশন আর কমপাউন্ডারের ফি-বাবদ খসল অনেকটাই। ওদিকে জতুবাবু নেই। এই ক’দিন রাধা একাই ভিক্ষেয় বেরিয়েছে। কিন্তু রোজগার তথৈবচ। যে দেড়শো টাকা রয়েছে, ওতে হাত পড়লে মুশকিল। তাই যে করে হোক দু’বেলা খাইখরচা তুলতেই প্রাণপাত করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আগেই ভাল ছিল। রাম-নারায়ণ-রাম দলের সঙ্গে অষ্টপ্রহর নামগানে গলা মেলানো বা তার আগে সনাতনের সঙ্গে নৈহাটি স্টেশনের ওভারব্রিজের পাশে। এমনকী একচোখো নিমাই অত্যাচারী হলেও নিরন্ন রাখেনি। তখন অবশ্য তার গায়ে মাংস ছিল। যে হারমোনিয়ম বাজানোর ক্ষমতা দেখে অতুলকে সঙ্গী করেছিল, সেও তো বিশবাঁও জলে। অতুল আদৌ সেরে উঠবে কিনা, সে নিয়েও সন্দেহ আছে। ধৈর্য জিনিসটার চিরকালই খুব অভাব রাধার। কিন্তু এ অবস্থায় লোকটাকে ছেড়ে সটকে পড়াটা কি ঠিক? রাধা মনস্থির করতে পারে না কিছুতেই।

সারাদিন ঘরেই শুয়েছিল অতুল। ঘাড়টা নড়ানো পর্যন্ত যাচ্ছে না। সাড়ে আটটা নাগাদ রাধা সেই যে বেরিয়েছে, এখনও ফিরল না। দুপুরের খিদে চেপে শুয়েছিল এক কাতে। বিকেলে শুকনো হাওয়ার খসখসানিতে মনে হয়েছিল এই বুঝি বৃষ্টি এল। কিন্তু আসেনি। সন্ধে গড়িয়ে রাত নামার আগে বৃষ্টিটা এল। তার সঙ্গে এলোমেলো হাওয়া। বৃষ্টির ছাট এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছে। হাওয়ার অভিমুখে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে ঝড়টা তাণ্ডব চালাল বেশ খানিকক্ষণ। ঘরের চাল উড়ে যাওয়ার জোগাড়। আটটা নাগাদ ঝড় কমল, কিন্তু বৃষ্টি তখনও পড়ছে ঝমঝমিয়ে। অতুলের দুশ্চিন্তা, মেয়েটার কোনও দুর্ঘটনা ঘটল না তো! সেই সঙ্গে খিদেটাও চাগাড় মারছে। নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর একটু বেশিই আস্থা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল ভিজতে ভিজতে। কাক-ভেজা হয়ে সারা প্ল্যাটফর্ম চত্বরে খুঁজল অতুল। কিন্তু রাধাকে পাওয়া গেল না। বুদোর হোটেলে ধারে রাতের খাওয়া সেরে বাড়ির পথেও ছিপছিপে বৃষ্টিতে ভিজতে হল। বাতাস ছুঁচোল হয়ে ত্বকের ওপর দিয়ে বয়ে গেল শিরশিরিয়ে। রোমকূপেরা শঙ্কিত হয়ে দাঁড়াচ্ছিল খাড়া হয়ে। দরজায় তালা খুলতে গিয়ে গায়ে একটা কাঁপুনি লাগল। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। গায়ের ওপর কাঁথাটা চাপা দেওয়ার সময় চিন্তাটা মগজের আড়াআড়ি দৌড়ে গেল – মেয়েটা কি ট্রেনে কাটা পড়ল!

[the_ad id=”270086″]

সকালে আর বিছানা থেকে ওঠা গেল না। ধুম জ্বর। মাথায় পাথরের ভার। গায়ে গতরে বিকট যন্ত্রণা। প্রবল তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। দু’চোখ জ্বলছে। ঘাড়টা তো তোলাই যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে নাক দিয়ে জল। মাদুরে মুখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল সে। প্রতিবেশী কেউ খোঁজ নেয়নি। উঁকি মেরেও জিজ্ঞেস করেনি– দরজা খুলিসনি কেন? দিনের আলো একটু তেজি হতেই অতুল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সর্বশক্তি দিয়ে শরীরটাকে টেনে তুলল। যে করে হোক ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। আগের দফার ওষুধ শেষ হয়ে গেছে। তার ওপর এই জ্বর। আগের দু’বার নয় জতুবাবুর চিঠি হাতে ছিল। কিন্তু এবার নতুন সমস্যা নিয়ে খালি হাতে যেতে ভয় করছে। দিনের পর দিন বিনে পয়সায় ডাক্তার রুগি দেখবেনই বা কেন? তবু ফাটকা একটা সুযোগ নিয়ে দেখতে দোষ কী? যদি পয়সা না নেয় তাহলে ওই দেড়শো টাকায় হাত পড়ত না।

কোনওরকমে শরীরটা টানতে টানতে অতুল ডাক্তারখানায় পৌঁছল। চেম্বারে যে ছেলেটা নাম লেখে, তাকে বলল একটু আগে যেতে দিতে– আর বসে থাকা যাচ্ছে না। ছেলেটা তবুও বসিয়ে রাখল। ও যখন ভেতরে ঢুকল তখন চেম্বার ফাঁকা। ডাক্তারকে সমস্যাগুলো বলে ওঠার আগেই প্রেসক্রিপশন লেখা শেষ। ডাক্তার বললেন– ‘তুমি ষাট টাকাই দাও। তোমাদের জন্য চল্লিশ টাকা ছাড়।’ ডাক্তারের কথাটা শোনামাত্র অতুল নির্বোধের মতো এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

– কী হল?

– টাকা আনিনি।

– মানে? আমি কি দানছত্র খুলে বসেছি? এর আগে দু’ দু’বার এক পয়সাও নিইনি।

– কাল পরশু দিয়ে যাব ডাক্তারবাবু।

ট্রেনের লোকগুলো হয়তো ঠিকই বলেছে– রবিঠাকুরের গান তার মতো ছোটলোকদের না। ভারী অন্যায় হয়েছে। ও অতশত বোঝেনি। গানগুলো শুনে মনে হয়েছিল, সারা জীবন এই গানগুলোই খুঁজছিল সে।

নাম লেখার ছেলেটা ভেতরে ঢুকে তর্জন গর্জন শুরু করে দিয়েছে। ডাক্তার হাসপাতালে বেরনোর জন্য তোড়জোড় শুরু করার ফাঁকে গলা খাঁকারি দিয়ে উঠলেন– যত্তসব। তিরস্কারের আবর্তের মধ্যে থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে টলমল পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করেছিল অতুল। মাঝপথে ভঞ্জনের সঙ্গে দেখা। ভঞ্জন বলল – কী ব্যাপার, একা কেন?

– কাল থেকে ও তো বাড়ি ফেরেনি।

– তোর ঘাড় কেমন আছে? চোখমুখ এরকম উশকোখুশকো লাগছে কেন?

– সারেনি। তার ওপর কাল রাত থেকে জ্বর। কাজে বেরুতে পারছি না। এর মধ্যে মেয়েটা…

– বেকায়দা বুঝে পাখি ফুড়ুৎ। ওসব মেয়েছেলেকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আজ এ ডাল তো কাল ও ডাল। ওকে কি আমি আজ থেকে চিনি? একেবারে পেত্থমে ও খঞ্জনি রতনের সঙ্গে ঘুরত – তোর মনে নেই, সেই খঞ্জনি রতন, যে লরি চাপা পড়েছিল? যাগগে। টাকাপয়সা নিয়ে পালায়নি তো?

– না, না।

বিরক্তিটা প্রকাশ্যে না-এনে মুঠো খুলে ভাঁজ করা প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে সে বলে– ‘ওষুধ কিনতে হবে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।’ ভঞ্জনকে পেরিয়ে এসে প্রথমবার সন্দেহটা দানা বাঁধল মনে। সেই দেড়শো টাকায় হাত পড়েনি তো? রাধা তাহলে কৌটোটা নিয়ে গেছে? হতেই পারে, কিন্তু রাধা তো ওরকম না! কী জানি! সবাই বলে মেয়েদের নাকি বিশ্বাস নেই। পরক্ষণেই মনে হয়, পালিয়েছে বেশ করেছে। ওর টাকা ও নিয়েছে। কিন্তু এখন কী হবে? শরীর সারাতে না-পারলে তো না খেয়ে মরতে হবে। চাতালে বসে হাত পেতে ভিক্ষে নেওয়া? গান না গেয়ে ভিক্ষে! ছিঃ, ভিখিরি হলেও তার তো একটা মর্যাদা আছে!

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অতুল। টিনের বাক্সখানা নির্বিচারে ছুড়ে ফেলে হাত পায় কৌটোটায়। কৌটোর ভেতর অন্ধকারে দিব্যি খলবল করছে পয়সাগুলো। ঘেন্না ছড়ায় সারা দেহে। মেয়েটাকে খামোকা সন্দেহ করে সে মহাপাতক হয়েছে। নিজেকে ক্ষমা করার যুক্তি খুঁজে না পেয়ে কপালে একটা চাপড় মারে– কত নীচে নেমে গেছে সে। বিকেলে স্টেশনের প্রায় সব ভিখিরির কাছেই রাধার খোঁজ করে অতুল। জটা বিশ্বনাথ, যাকে সবাই মাথায় অসংখ্য আবের জন্য চেনে, বলছিল গতকাল সে রাধাকে লালগোলায় উঠতে দেখেছে। শরীরটাকে আর টানা যাচ্ছে না। বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। শেষ কবে ভেতরটা এত জোরে মোচড়ানি লেগেছিল মনে পড়ে না। যেখানেই থাকুক মেয়েটা ভাল থাকুক।

ওসব মেয়েছেলেকে হাড়ে হাড়ে চিনি। আজ এ ডাল কাল ও ডাল। ওকে কি আমি আজ থেকে চিনি? একেবারে পেত্থমে খঞ্জনি রতনের সঙ্গে ঘুরত – তোর মনে নেই, সেই খঞ্জনি রতন, যে লরি চাপা পড়েছিল?

দুপুরে খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না মোটেও। সারা দুপুর বড় দোটানায় কাটল। প্রথমে কৌটোর টাকায় হাত দিতে মন চায়নি। কিন্তু বেঁচে থাকা বড় দায়। সন্ধের দিকে সে রমেনের লস্যির দোকানে এল। এই দোকান থেকেই ওরা রেজগি ভাঙিয়ে নোট নিয়ে যেত। রমেন মদ খেয়েছিল। ঝাঁঝাল গন্ধ আসছিল নাকে। সন্ধে ছ’টার লোকালটার ঘোষণা হল মাইকে। কৌটোশুদ্ধু বিভিন্ন আকৃতির খুচরো পয়সা একটার পিঠে আর একটা চাপিয়ে আলাদা আলাদা কেল্লার মতো করে গুনছিল রমেনের ছেলে অভিজিৎ। হঠাৎ কারেন্ট অফ। অস্পষ্ট চেঁচামেচির মধ্যেও দোকানটা নিস্পন্দ লাগল। জেনারেটরের আলো আসার পরও দোকানে শব্দ নেই। ‘অভিজিৎ কোথায় গেল?’ অতুলের গলায় কাতর আশঙ্কা। ছেলেটাকে ত্রিসীমানার মধ্যে না দেখে রমেনও ঘাবড়ে গেছে। ভালই বুঝেছে, ছেলেটাকে আর বেশ ক’দিন এ তল্লাটে দেখা যাবে না। ওর মতিগতি তার জানা। এ বয়সেই এমন নেশা নেই, যা ওর নাগালের বাইরে। অপ্রস্তুত রমেন জিজ্ঞেস করে– ‘কত দিইছিলে?’

– দেড়শো।

– কী যে বল, ওই কটা পয়সা দেড়শো! তোমার ওতে আশি টাকার এক পয়সাও বেশি ছিল না।

– আমাদের নিজেদের হাতে গোনা। অতুল কাঁদো কাঁদো হয়ে ওঠে!

– বাজে কথা বলবে না। আমি কি তোমায় মিথ্যে কথা বলছি? আশি টাকার এক পয়সা বেশি পাবা না।

রমেনের চিৎকারে আশপাশে লোক জড়ো হচ্ছে। তর্ক করার শক্তি বা ইচ্ছে কোনওটাই অবশিষ্ট ছিল না অতুলের। পেশিগুলো শিথিল হয়ে আসছে, স্নায়ুদড়ি নেতিয়ে পড়েছে, খুলির ভেতর ঘিলুগুলো যেন বেবাক যন্ত্রণায় পুড়ছে। লাঠির ওপর ভর দিয়ে না-থাকলে সে মাথা ঘুরে পড়ে যেত। ঝুটঝামেলার মুখে পড়লে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। অতুল জানে, কেউ ওর পাশে দাঁড়াবে না। অর্থাৎ প্রতিবাদ অর্থহীন। আশি টাকার নোটগুলো খামচে ধরে সে ওই উপবৃত্তাকার ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে। সবাই তাকাচ্ছে। অপরাধী কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গিয়েও সে যে করেই হোক পেরিয়ে যেতে চায় চত্বরটা। এই মুহূর্তে শরীরটা গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে প্ল্যাটফর্মের ধুলোয় মিশে গেলে বেশ হত। ওকে প্রত্যুত্তরহীনভাবে চলে যেতে দেখে রমেনের আস্ফালন বাড়ে।

[the_ad id=”270088″]

রাস্তায় নেমে অতুল প্রায় ছুটতে শুরু করে। দু’বার হোঁচট খেল মাঝপথে। নখ উপড়ে রক্ত পড়ছে। কিন্তু তাকে বন্ধ দরজার আড়ালে যেতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ঘরের সামনেটায় এসে আর যেন এগনো গেল না। সাত-আট পা গেলেই দরজা, কিন্তু শরীরে আর এতটুকু শক্তি নেই। অতুল সরু নিম গাছটা আঁকড়ে আসন্ন পতনের হাত থেকে বাঁচে। কিন্তু উঠোনে ওটা কে? কে যেন একটা নড়েচড়ে এগিয়ে আসছে। ক্রম অগ্রসরমাণ কণ্ঠ বলে– ‘এত দেরি করলা যে, কুতায় ছিলে এতক্ষণ?’ অতুল নিরুত্তর।

– কখন এয়েচি। বসে আছি তাও পাক্কা এক ঘণ্টা।

অতুলের দিক থেকে সাড়া না পেয়ে সে আবার বলে– ‘রাগ করেচ মনে হচ্চে! কথাই বলতে চাইচ না– চিনতেই পাচ্চ না মনে হচ্চে?’ উঠোনের ওপর এসে সমস্ত শরীরের ওজনটা ছেড়ে দিয়ে অতুল বসে পড়ে।

– কেমন আচ? ঘাড়টা একটু সেরেচে?

গায়ে হাত দিয়ে রাধা চেঁচিয়ে ওঠে– ‘গা তো পুড়ে যাচ্ছে! ওষুধ খাওনি?’ অতুলের বাঁ হাতটা নিজের ঘাড়ের ওপর তুলে রাধা খুঁট থেকে ডুপ্লিকেট চাবিটা বার করে অতুলকে ঘরের ভেতর নিয়ে যায়।

— ওষুধ কেনোনি!

অতুল ডান হাতের মুঠো খুলে দেয়। কোঁচকানো আশি টাকা ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

– দু’দিন নাগালের বাইরে গিয়েচি। নিজের কী অবস্থাটাই না করেচ।

বলতে বলতে রাধা যথাসম্ভব শুশ্রূষায় নেমে পড়ে। গামছা ভিজিয়ে মুখ মুছে দেয়। ন্যাকড়া চেপে ধরে রক্তাক্ত বুড়ো আঙুলের ডগায়। বিড়বিড় করে নিজের মনেই বলতে থাকে – ‘এই লোকটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। জানি আমায় ছাড়া ওনার এক বিন্দু চলবে না।’

তৃষ্ণার্ত বোঝাতে অতুল মুখটা ওপর দিকে তুলে হাঁ করে। রাধা কুঁজো থেকে জল এনে একটু একটু করে ঢালতে থাকে ওর গলার ভিতর।

– ঠিক জানি, কোনও না কোনও গন্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে। কোত্থাও গিয়ে শান্তি আছে! এতবড় ধেড়ে লোক। নিজেরটা নিজে বুঝে নিতে শিখল না। সেই রাধা ছাড়া চলবে না। মন আনচান কচ্চিল। থির হতে পাচ্চিলাম না। কী কচ্চে, কী খাচ্চে? ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই।

জলটা খেয়ে অতুলকে বেশ তৃপ্ত মনে হল। মুখটা যেন চকচক করে উঠল। চটপট অতুলের জামার পকেট হাতড়ে প্রেসক্রিপশনটা বার করে হাতের মুঠো থেকে নোটগুলো নিয়ে এক ঝটকায় দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রাধা। আর দেরি করলে ওষুধের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। বেরতে গিয়ে শাড়িতে টান পড়ল। অতুল ডান হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রয়েছে রাধার আঁচলের প্রান্ত। আঁচলটা ওর হাতের মুঠো থেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে রাধা হাসে। নরম গলায় বলে ওঠে – ‘এখুনি আসছি। ভয় নেই, আর পালাব না।’

এ যুগের অন্যতম কথাকার তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়র জন্ম ১৯৭৮ সালে, কৃষ্ণনগরে। ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর, পেশা শিক্ষকতা। নিয়মিত গল্প-উপন্যাস লেখেন দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা, সানন্দা, আনন্দমেলা-সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। উল্লেখযোগ্য উপন্যাস - উত্তরপুরুষ, মর্মমেঘ, ভ্রান্তিডানা, ব্রাহ্মণী ইত্যাদি। ২০১১ সালে পেয়েছেন বর্ণপরিচয় সাহিত্য সম্মান, দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত 'মায়াকাচ' উপন্যাসের জন্য। ২০১৬-তে নতুন কৃত্তিবাস পুরস্কার ও ২০১৭-তে বাংলা অকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত।

One Response

লোকাল ট্রেনের এই যাপন বড় ভালো লাহছে পড়ে।