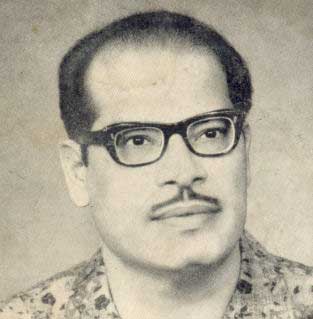

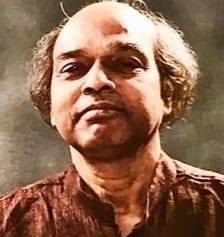

ছেলেবেলায় বেশ দুষ্টু ছিলেন। নানারকম খেলাধুলোতেও ছিলেন চৌকস। বক্সিং করতেন, গোবর গুহর আখড়ায় কুস্তি করতেন। ঘুড়ি ওড়াতেও ছিলেন ওস্তাদ। তখন কেই-বা ভেবেছিল উত্তর কলকাতার সিমলে পাড়ার এই ডানপিটে ছেলেটাই একদিন হয়ে উঠবে ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মান্না দে ( ১.৫.১৯২০–২৪.১২.২০১৩)। তিনি নিজেও যে ভাবেননি, সে কথা নিজের মুখেই বলেছেন: ‘…তখন মনের কোনও অংশেই সঙ্গীতশিল্পী হওয়ার কোনও বাসনা ছিল না। কিন্তু কীভাবে যেন সঙ্গীতই আমায় আপন করে নিল। একদিন সঙ্গীতই হয়ে উঠল আমার একমাত্র সাধনা এবং নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।’

সিমলের ৯, মদন ঘোষ লেনে জন্ম। বাবা পূর্ণচন্দ্রের পাঁচ সন্তানের মধ্যে তৃতীয় জন প্রবোধচন্দ্র। ডাকনাম ‘মানা’, সেখান থেকেই নাম হল ‘মান্না’। দাদা প্রণবচন্দ্র ও ভাই প্রভাসচন্দ্র আগে থেকেই গান করতেন। কাকা স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে। এই কাকার সূত্রেই বাড়িতে আসতেন নানা সঙ্গীতগুণী: উস্তাদ আবদুল করিম খাঁ, উস্তাদ ফৈয়জ খাঁ প্রমুখ। পুজো পার্বণে বাড়িতে গানের আসর বসত। এইভাবে সঙ্গীতের একটা পরিমণ্ডল প্রথম থেকেই পেয়েছিলেন মান্না। শুনে শুনে কানও তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু প্রথাগত তালিম তখনও শুরু হয়নি।

স্কটিশচার্চ কলেজে পড়ার সময় বন্ধুরা জোর করে ইন্টার কলেজ মিউজিক কম্পিটিশনে নাম দিয়ে দেওয়ায় কাকা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে গান-শেখা শুরু করেন মান্না। তারপর কেবল একবার নয়, পরপর তিনবার এই কম্পিটিশনে বিভিন্ন বিষয়ে প্রথম হলেন। গানের তালিম অব্যাহত রইল কাকার কাছে, কাকার অবর্তমানে কিছুদিন উস্তাদ দবীর খাঁর কাছে।

গীতিকার শৈলেন রায় কুচবিহার থেকে কলকাতায় এসে দে-বাড়িতে থাকতেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর লেখা অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। মান্না হঠাৎ একদিন নেহাত কৌতুহলবশে শৈলেন রায়ের দু’টি লেখায় সুর করেছিলেন। তার একটি– ‘বালুকাবেলায় অলস খেলায়’ সুপ্রীতি ঘোষ রেকর্ডে গাইলেন ১৯৪২ সালে। মান্নার সুর দেওয়ার সেই শুরু।

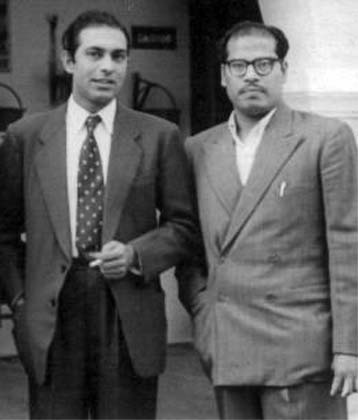

এই ১৯৪২ সাল মান্নার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বছর। মুম্বই-এর সিরকো প্রোডাকশনের (পরে কারদার স্টুডিও) আমন্ত্রণে কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গীত পরিচালনার কাজে মুম্বই গেলেন, সঙ্গে সহকারী হিসেবে মান্না। অতঃপর এক অন্য ইতিহাসের শুরু। ১৯৪৩-এ মান্না প্রথম প্লেব্যাক করলেন ‘তমন্না’ ছবিতে কাকার সুরে, সহশিল্পী নায়িকা-গায়িকা সুরাইয়া। সে বছরই একক কণ্ঠেও গাওয়ার সুযোগ হয়ে গেল শংকর রাও ব্যাসের সুরে ‘রামরাজ্য’ ছবিতে। গানটি- ‘ভারত কি এক’। দ্বিভাষিক এই ছবিতে হিন্দির সঙ্গে সঙ্গে মরাঠি শিখে রেকর্ড করতে হল। এ সময় উস্তাদ আমন আলি খাঁর কাছে কিছুদিন তালিম নেন। পরে শেখেন উস্তাদ রহমান খাঁ ও উস্তাদ গোলাম মুস্তাফা খাঁর কাছে।

১৯৪৭-এ কাকার শরীর খারাপের জন্য কলকাতা চলে এলেও কিছুদিন বাদেই ফণী মজুমদারের আহ্বানে আবার মুম্বই যান সুরকার হরিপ্রসন্ন দাসকে সহায়তা করার জন্য। চারের দশকে খেমচাঁদ প্রকাশ, অনিল বিশ্বাস, শচীন দেববর্মন , সি রামচন্দ্রের সহকারী হিসেবে কাজ করলেন। তাছাড়া নেপথ্যে গাইলেন হরিপ্রসন্ন দাস, এন দত্তা, অনিল বিশ্বাস, খেমচাঁদ প্রকাশের সুরে। তবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল যখন তিনি শচীনদেবের সুরে ‘মশাল’ (১৯৫০) ছবিতে গাইলেন ‘উপর গগন বিশাল’ (কথা: প্রদীপ)।

মান্নার সঙ্গীতজীবনে শচীনদেবের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শচীনদেবের সহকারী হিসেবে কাজ করতে করতে অনেক কিছু শিখেছিলেন তিনি। নিজেকে আরও তৈরি করছিলেন। শচীনদেবের সুরে অনেক গান গেয়েছেন মান্না। তাঁর রেওয়াজি কণ্ঠকে চমৎকার ব্যবহার করেন শচীনদেব বিভিন্ন রাগ-নির্ভর গানে: ‘পুছো না ক্যায়সে ম্যায়নে’ (মেরি সুরত তেরি আঁখি, ১৯৬৩) কিংবা ‘তেরে নয়না তলাশ’ (তালাশ, ১৯৬৯)।

মান্নার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার জন্য শংকর- জয়কিষান জুটির অবদান বুঝি আরও বেশি। এই জুটির বহুবিচিত্র সুরে রোম্যান্টিক, মজার গান, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-আশ্রিত নানা ধরনের গান গেয়ে মান্না সঙ্গীতজগতে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কখনও ভোলা যাবে কি অসামান্য মেলডির ওপর ‘তু প্যার কা সাগর হ্যায়’ (সীমা, কথা-শৈলেন্দ্র, ১৯৫৫), লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে ‘প্যার হুয়া ইকরার হুয়া’ (শ্রী৪২০, কথা-শৈলেন্দ্র, ১৯৫৫), ‘ইয়ে রাত ভিগি ভিগি’ (চোরি চোরি, কথা-শৈলেন্দ্র) গানগুলি?

একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে রাগাশ্রিত ‘ঝনক ঝনক তেরি’ (মেরে হুজুর, কথা-হসরত জয়পুরী, ১৯৬৮) কিংবা ছন্দের ওপর ‘এ ভাই জ়রা দেখকে চলো’ (মেরা নাম জোকার, কথা-নীরজ, ১৯৭০)।

বাংলাতে অল্প হলেও হিন্দিতে সলিল চৌধুরীর সুরে বেশ কিছু গান রয়েছে মান্নার। বিমল রায়ের ‘দো বিঘা জমিন’ (১৯৫৩) ছবিতে সলিল চৌধুরীর সুরে প্রথম গান। সলিলের প্রতিভাদীপ্ত বৈচিত্র্যময় সুরে কোথাও লোকসঙ্গীতের ছোঁয়া, কোথাও বা মধ্যপ্রাচ্যের সুর বা পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছায়া। সর্বত্রই মান্না সার্থক রূপকার। যেমন, ‘অ্যায় মেরে প্যারে বতন’ (কাবুলিওয়ালা, কথা- প্রেম ধাওয়ান, ১৯৬১), ‘জিন্দেগি ক্যায়সি ইয়ে পহেলি’ (আনন্দ, কথা- যোগেশ, ১৯৭০) ইত্যাদি। সলিল মুম্বইয়ে বোম্বে ইয়ুথ কয়্যার তৈরি করলে মান্না সেখানে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন।

নৌশাদ ও মদনমোহনের সুরে প্রাদেশিক লোকসঙ্গীতের সঙ্গে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের সফল মেলবন্ধন। মান্নার উল্লেখযোগ্য গান নৌশাদের সুরে ‘সঙ্গীত হ্যায় শক্তি ঈশ্বর কি’ (শবাব, কথা- শাকিল বাদায়ুনি, ১৯৫৪), মদনমোহনের সুরে ‘কৌন আয়া’ (দেখ কবীরা রোয়া, কথা- রাজেন্দ্রকৃষ্ণ, ১৯৫৭), কিংবা ‘হর তরফ অব’ (হিন্দুস্তান কি কসম, কথা- কায়ফি আজমি, ১৯৭৩)।

প্রায় প্রতি অনুষ্ঠানেই মান্নাকে যে কয়েকটি গান গাইতেই হত তার অন্যতম কল্যাণজি-আনন্দজির সুরে ‘ইয়ারি হ্যায় ইমান মেরা’ (জঞ্জির, কথা- গুলশন বাওরা, ১৯৭৩) এবং রবির সুরে ‘অ্যায় মেরি জ়োহরা জ়বি’ (ওয়ক্ত, কথা- সাহির লুধিয়ানভি, ১৯৬৫)। উচ্ছল সুর-ছন্দের এইসব গানের পাশে কল্যাণজি-আনন্দজির সুরে ‘কসমে ওয়াদে প্যার ওয়াফা’ (উপকার, কথা- ইন্দীবর, ১৯৬৭) গানে যে মেলডি, তাকে অনায়াসেই গভীরে নিয়ে যান মান্না।

লক্ষীকান্ত-প্যারেলালের সুরে রাজ কাপুরের ‘ববি’ (১৯৭৩) ছবির জনপ্রিয় ‘না চাহুঁ সোনা চাঁদি’ (কথা- বি প্যাটেল) গানে মেলে গোয়ার লোকসঙ্গীতের ছোঁয়া। রাগসঙ্গীত প্রভাবিত গানে যে মান্না স্বমহিম, তার আরেক উদাহরণ রোশনের সুরে বিখ্যাত ‘লাগা চুনারি মে দাগ’ (দিল হি তো হ্যায়, ১৯৬৩)।

অনিল বিশ্বাস ‘হামদর্দ’ (১৯৫৩) ছবিতে ‘ঋতু আয়ে’ গানে পরপর চারটি রাগ ব্যবহার করেন — সারং, মল্লার, যোগিয়া ও বসন্তবাহার। মান্না তাকে সার্থক রূপ দেন। রাহুলদেব বর্মনের সুরের হরেক বৈচিত্র্যও সার্থক রূপ পায় মান্নার গলায়। তাঁর সুরে মান্নার একাধিক স্মরণযোগ্য গানের মধ্যে ‘ভূত বাংলা’ (১৯৬৫) ছবিতে ‘আও টুইস্ট করে’ যদি হয় আমেরিকান সুরের আদলে, তবে ‘বুঢ্ঢা মিল গয়া’ (১৯৭১) -তে ‘আয়া কাঁহা সে ঘনশ্যাম’ স্পষ্টই রাগনির্ভর। রাগেরই আশ্রয়ে ‘পড়োশন’ (১৯৬৮) ছবির ‘এক চতুর নার’ (সহশিল্পী কিশোরকুমার, মেহমুদ) তো অতুলনীয়। এ-গানের মজাই আলাদা।

এঁরা ছাড়া আরও নানা সঙ্গীতগুণীর সুরে মান্না গেয়েছেন হিন্দি সিনেমায়। যেমন, বসন্ত দেশাই (ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, ১৯৫৫), সি রামচন্দ্র (দেবতা, ১৯৫৬), ওপি নায়ার (কভি অন্ধেরা কভি উজালা, ১৯৫৮), পণ্ডিত রবিশঙ্কর (অনুরাধা, ১৯৬০), জয়দেব, (কিনারে কিনারে, ১৯৬৩), চিত্রগুপ্ত (আধি রাত কে বাদ, ১৯৬৫), হেমন্তকুমার (বিবি আউর মকান, ১৯৬৬), কিশোরকুমার (দূর গগন কি ছাঁও মে, ১৯৬৪), কানু রায় (অনুভব, ১৯৭১), রবীন্দ্র জৈন (সওদাগর, ১৯৭৩)।

হিন্দিতে কিছু বেসিক গানও গেয়েছেন মান্না। অবশ্যই উল্লেখ্য জয়দেবের সুরে হরবংশ রাই বচ্চনের রচনা ‘মধুশালা’ (১৯৭৩) আর নিজের সুরে ‘সুনসান যমুনা কিনারা’ (১৯৬৯)। হিন্দির পর প্রথম যে-ভাষায় মান্না রেকর্ড করেন তা হল গুজরাটি। তারপর মরাঠি, ভোজপুরী, ওড়িয়া, অহমিয়া, পঞ্জাবি, কন্নড়, কোঙ্কনি প্রভৃতি ভাষায় গেয়েছেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মালয়ালম ছবি ‘চেম্মিন’-এ (১৯৬৫) সলিল চৌধুরীর সুরে ‘মানস মায়নে তরু’। এ-গানের জন্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন মান্না।

মান্না বাংলা গানের জগতে আসেন পাঁচের দশকে। মান্নার বাংলা গানের আলোচনা থাকবে পরবর্তী পর্বে।

*ছবি সৌজন্য: wikipedia, facebook

*ভিডিও সৌজন্য: youtube

স্বপন সোম এ কালের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সংগীত গবেষক। গান শিখেছেন মোহন সোম, মায়া সেন ও সুভাষ চৌধুরীর মতো কিংবদন্তীদের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে 'দেশ' পত্রিকায় সংগীত সমালোচনা করেছেনl গান নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সানন্দা', 'আজকাল', 'এই সময়', 'প্রতিদিন' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়l

2 Responses

Ketaki gulab juhi??!

ভালো লাগলো।