এই শিউলি ফুল দেখে, আমার একটা বড় দুঃখের কথা মনে পড়ল। আমি জীবনে কোনওদিন গ্রামে মাটির বাড়িতে থাকিনি, পুকুরে স্নান করিনি, মাছ ধরিনি, গাছ থেকে মনের আনন্দে ফুল আর ফল তুলিনি। আমাদের গ্রাম ওপারে— এখন আর গ্রাম বলা যায় না, উপ শহর— পাকা রাস্তা, পাকা বাড়ি, আলো, পাখা ইত্যাদি। বাবা ১৯৭১এ বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর গ্রামে গিয়ে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সব এত ভয়ঙ্করভাবে বদলে গেছে! বদল নিঃসন্দেহে ভাল, তবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা বেদনারও। বাবা ব্যথা পেয়েছিলেন— গভীর বেদনা। তিনি আর জীবনে কোনওদিন গ্রামে ফেরেননি।

এপারে জেলায় কাজ করার সময়, আমি কোথাও এক রাত-এর জন্য, আমার মনের মতো গ্রামে থাকিনি। গ্রাম কী, তা প্রাণ দিয়ে কখনও উপলব্ধি করার সুযোগ হয়নি। হ্যাঁ, প্রত্যন্ত গ্রাম দেখেছি, অনেকবার দিন কাটিয়েছি— ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সভা করেছি, আর তারপর ফিরে এসছি।

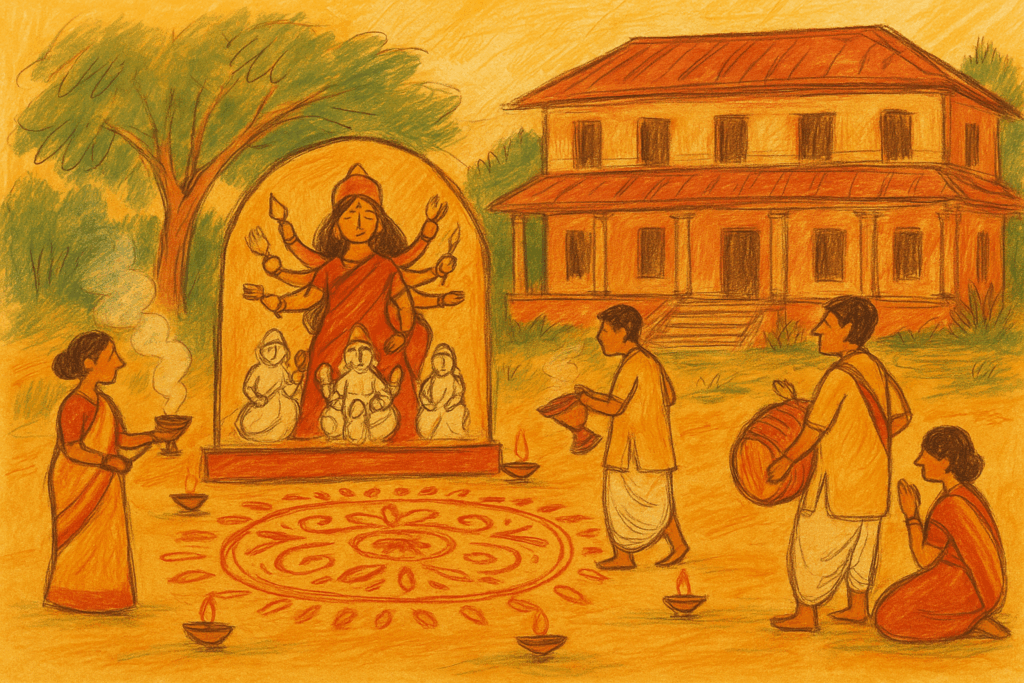

আমায় যে ক’জন বন্ধু পুজোতে তাদের দেশের বাড়িতে ডেকেছে বা নিয়ে গেছে, সকলেই যথেষ্ট সম্পন্ন পরিবারের। যদিও বলা হয়, তাদের গ্রাম কিঞ্চিৎ মফঃস্বলে অবস্থিত, তবে তাদের বাড়ি কিন্তু বড় আর পাকা। সেই আদি মাটির ঘরের গ্রাম তো নয়ই! আলো পাখা জল বাথরুম সবই রয়েছে সেখানে।

হ্যাঁ, এই শিউলি ফুল দেখে মনে পড়ল খুব ছোটবেলায় প্রায় মুছে যাওয়া একটি স্মৃতি। বাবা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন আসামের ধুবড়িতে, তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি। শহরের কাছে, কিন্তু পাড়াটি ছিল একেবারে গ্রাম্য। বাবা মা এখন বেঁচে নেই তাই ওঁদের জিজ্ঞেস করতে পারছি না ঠিক কোন সালের ঘটনা। যত দূর মনে পড়ে, আমার বয়স ছিল সাত বা আট। আমার দুই ভাই তখন আরও ছোট আর বোন তো একেবারেই কোলের শিশু।

বাড়িটা পাকা কিন্তু বাতি খুবই টিমটিমে— যখন তখন চলে যেত। বিদ্যুতের পাখা বোধহয় দুটি ঘরে ছিল, আমাদেরটায় ছিল না, তা আমার মনে আছে। জানালা খুলে মশারি টাঙিয়ে শুতাম। দেদার হাওয়া। সুন্দর দুটি হাতপাখা ছিল— যা চালানো নিয়ে আমার মেজ ভাই সব সময় ঝগড়া করত। আর সবচেয়ে মজার, ওই কেরোসিনের বাতি। তার সেই বিশেষ গন্ধ জীবনেও ভুলিনি।

অন্ধকারে আমি আর মেজো ভাই, বাকি দুই কচি কাঁচাদের ভূতের ভয় দেখাতাম। রাতে ঝিঁঝিঁ পোকার আওয়াজ আর ব্যাঙের ডাক, নিয়ে যেত অন্য দুনিয়াতে। কখনও বা দূরে শিয়ালের হুক্কা হুয়া। আবার মনে হত ওই বোধহয় বাঘের ডাক! ভয়ের— কিন্তু কী দারুণ মজারও!

“পুকুরে নামা আমার একদম নিষেধ ছিল। আর দিদি বলেছিল নিয়ম ভাঙলেই নালিশ করবে। তা সত্ত্বেও একদিন যখন দিদি ইস্কুলে গিয়েছিল, ওই খোকন আমায় একটা গামছা পরিয়ে হাত ধরে পুকুরে নামাল।”

ওখানে আমার দুই বন্ধু জুটেছিল— আমার সমবয়েসী খোকন আর তার বকবকে দিদি। ওরা পাশেই থাকত, এক কুঁড়েঘরে। ওই আমার স্বপ্নের ঘর। মাটির দেওয়াল আর খড়ের চাল। ছোট্ট এক দরজা আর বেশ ওপরে একটা আরও ছোট জানালা। মাঝে তিনটি বাঁশের কঞ্চি। ওদের বাবা আমার বাবার বন্ধুর ওই বাড়িটির দেখাশোনা করত আর মা সেখানে রাঁধত।

ওরা আমায় নিয়ে ওদের সারা সাম্রাজ্য দেখাত! হাঁটত খালি পায়ে, আমার ছিল চটি। লাফিয়ে লাফিয়ে, নাচতে নাচতে হাঁটতাম— বড়দের মতন পা টিপে টিপে নয়। কত গাছ চিনত ওরা, আর এত নাম শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যেত। ওখানেই আমার প্রথম লম্বা গাছে উঠতে শেখা।

সবার হাতে ছিল ছড়ি বা বেত, যা তলোয়ারের মতো পাশের ঝোপঝাড়ে মারতে মারতে এগোতাম। ওরা আমায় চেনাত, কোথায় সাপের বাসা, কোন গাছে বাদুড় উল্টো ঝুলত আর কোথায় ভিমরুলের বড় চাক! হাতের গুলতি ছটফট করলেও ওরা বাদুড় বা ভিমরুলের চাকে গুলি মারতে দিত না।

পুকুরে নামা আমার একদম নিষেধ ছিল। আর দিদি বলেছিল নিয়ম ভাঙলেই নালিশ করবে। তা সত্ত্বেও একদিন যখন দিদি ইস্কুলে গিয়েছিল, ওই খোকন আমায় একটা গামছা পরিয়ে হাত ধরে পুকুরে নামাল। আমি তো বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিলাম, মনে হচ্ছিল পায়ের তলায় শক্ত জিনিস আঘাত করছে। ছেলেটি এক ডুব সাঁতার দিয়ে গেঁড়ি গুগলি বার করে হাতে দিল। ম্যাগো! ওই ছোট প্রাণীগুলি আমার হাতে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল— তাই ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। খোকন না ধরে থাকলে পুকুরে হড়কে পড়তাম। ও আবার গামছায় ছোট দুটি মাছও ধরে দেখাল। আমি ওর আদেশে একবার জলে ডুব দিলাম। কেমন যেন চোখে স্পষ্ট দেখতে পারলাম না আর জলে দম বন্ধ হয়ে গেল। বড়রা দেখার আগে তাড়াতাড়ি পুকুর ছেড়ে উঠে, আবার শার্ট আর হাফ প্যান্ট পরে নিলাম।

“তারপর শুরু হত মালা গাঁথা। ওখানে তো ওই দুই দিদি আমাদের হাতই লাগাতে দিত না। তারাই নাকি সব জানে— ছুঁচে সুতো গলাতে, তারপর টপ টপ করে একটা একটা ফুল ছুঁচ দিয়ে গেঁথে নিতে।”

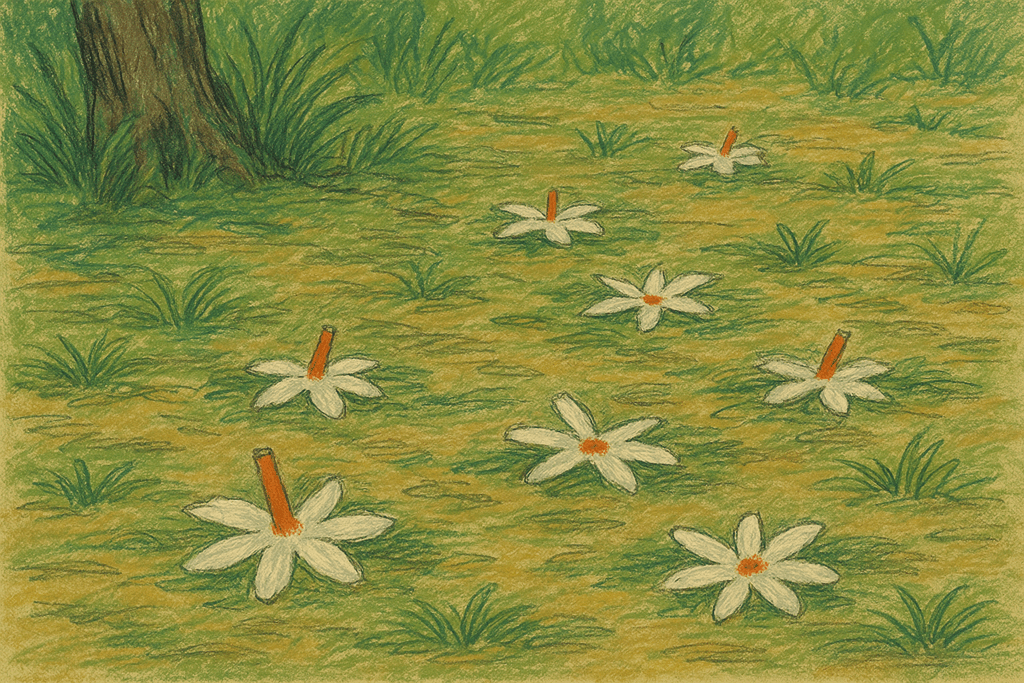

এবার সবচেয়ে মজার কথায় আসি, রোজ ভোরে ওই ভাই বোনেরা আমায় ডাকতে আসত— ফুল কুড়াতে যাওয়ার আগে। আমি চটি ফেলে ওদের মতন হিমে ভেজা ঘাসে লাফিয়ে চলতাম। সে ভোরের আমেজই আলাদা। দিদির সঙ্গে থাকত তার এক বন্ধু। এই ফুলের ব্যাপারে খুবই পাকা ছিল তারা। শিউলি গাছের গোড়ায় কত কত ফুল পড়ে থাকত। ওই দৃশ্য আমি এখনও ভুলিনি!

আঃ কী সুন্দর হালকা মিষ্টি গন্ধ! একটা একটা করে তুলে ওদের তারের ডালা বা ঝুড়িতে ফেলতাম। “ওটা তুলিস না- ওটাতে পিঁপড়ে” কত জ্ঞানই না পেতাম! ওরাও একটু উত্তক্ত হত এই বোকা ক্যাবলা শহুরে ছেলেটাকে নিয়ে। ঠিক করে ফুলও তুলতে জানে না।

তারপর শুরু হত মালা গাঁথা। ওখানে তো ওই দুই দিদি আমাদের হাতই লাগাতে দিত না। তারাই নাকি সব জানে— ছুঁচে সুতো গলাতে, তারপর টপ টপ করে একটা একটা ফুল ছুঁচ দিয়ে গেঁথে নিতে।

খোকন আর আমি ওদের ভেংচি কেটে বাঘ সিংহ শিকার করতে যেতাম। যা ওই ভীতু দিদিরা কোনওদিনই ভয়ের চোটে পারবে না।

আরও পড়ুন: মৃণালদা’র সাক্ষাৎকারটা অ্যারেঞ্জ করতে পেরে বেশ তৃপ্তি বোধ করেছিলাম

কিন্তু আজ অব্দি ওই মাত্র কয়েকটি সুমধুর দিন ভুলিনি… মাঝে সাঝে মনে হয় ওদের কথা। সব ভাল আছে তো? ইচ্ছে হত ওদের একবার বলতে- “আমি বড় হয়ে আর ক্যাবলা নেই।”

স্মৃতি আর শিউলি কোথায় যেন এক সাথে মাথায় গেঁথে আছে!

অলঙ্করণ: আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

জহর সরকারের জন্ম ১৯৫২ সালে। সেন্ট জ়েভিয়ার্স স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা। ১৯৭৫ সালে আইএএস পাশ করে প্রশাসনিক কেরিয়ারের সূচনা। দীর্ঘদিন প্রসার ভারতীর সিইও পদে আসীন ছিলেন। তার আগে ভারত সরকারের তথ্যসংস্কৃতি বিভাগের সচিব-সহ একাধিক পদ অলঙ্কৃত করেন। সংস্কৃতি সচিব হিসেবে জাদুঘর, মহাফেজখানা, গ্রন্থাগার সংস্কার ও আধুনিকীকরণের উদ্য়োগী হন এবং ব্রিটিশ মিউজ়িয়াম পদক লাভ করেন। ১৯৯৭ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত মুখ্যত তাঁরই উদ্যোগে কলকাতায় আন্তর্জাতিক ফিল্মোৎসব হয়। কাজের পাশাপাশি একনিষ্ঠভাবে চালিয়ে গিয়েছেন গবেষণা এবং লেখালিখি। ইতিহাস, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, সমাজনীতি, গণমাধ্যম এবং আরও বহুবিধ বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ,ভারতীয় ইতিহাস সংসদ, এশিয়াটিক সোসাইটির মতো একাধিক বিশ্রুত প্রতিষ্ঠানের আজীবন-সদস্য জহরবাবু বাংলা এবং ইংরিজি সংবাদপত্রে এখনও নিয়মিত লেখেন।

3 Responses

অসাধারণ! লেখাটা আগামী বছর ঋণ স্বীকার করে কোথাও প্রকাশ করতে চাই। অবশ্যই সেই সংকলনটা হলে লেখক, প্রকাশককে শেয়ার করব। অনুমতি প্রার্থনা করছি। এক কথায়, সর্বাঙ্গসুন্দর!

Shaisahber anande abagahan korlam. Khub bhalo laglo.

জহর, তোমাকে সাদর অভিনন্দন। খুব ভালো লাগলো। ঝরঝরে প্রাণবন্ত লেখা। স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ আন্তরিকতায় সম্পৃক্ত। ছোটবেলার স্মৃতির সব চিত্রকল্পগুলো মনে নাড়া দিয়ে যায়। লীলা মজুমদারের কথাশৈলী মনে করায়। অলঙ্করণও প্রশংসার দাবি রাখে।