বাবার গল্প বলতে গিয়ে অন্য কথাও এল। জীবনী লেখা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়। ওঁর শৈশব ও কর্মজীবনের কথা অনেকটা ধরা আছে ‘উজান গাঙ বাইয়া’ বইতে। প্রণব বিশ্বাস এবং আরও অনেকে নানা জায়গায় লিখেছেন। ২০১২-তে শতবর্ষ উদযাপনের সময় পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বাংলাদেশে নতুন করে লেখালেখি হয়েছে। আমার বোন রঙিলী বাবার জীবন নিয়ে নানা কাজ করছে। আমি ভাবছিলাম, টুকরো কিছু স্মৃতি কোথাও একটা লিখে রাখব। এরপর যদি ভুলে যাই! এই পত্রিকার আমন্ত্রণে সাহস পেলাম। এলোমেলো কথাও এঁরা ছাপবেন বলেছেন।

১৯৭১-এর ২৫-শে মার্চ ইয়াহিয়া খানের সৈন্যবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু করে। এর কিছু পরেই সীমান্ত পেরিয়ে দলে দলে মানুষ পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের দপ্তর ছিল কলকাতায়। ৮ নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়ি থেকে কাজ করতেন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ, অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সেনাপ্রধান কর্নেল ওসমানিরা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের একটা বাড়ি থেকে চলত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। কলকাতার বহু বাড়িতে শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, নেতারা আশ্রয় নিলেন। অনেকে যে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে উঠলেন তারা আমাদের ওই পার্ক সার্কাস এলাকার লোক। আর আমাদের পাড়ার কাছে, ৩৯ সুন্দরীমোহন অ্যাভেনিউর একটা বাড়িতে তেরোখানা ফ্ল্যাটে থাকতেন খোন্দকার মোশতাক-সহ অস্থায়ী সরকারের নানা মন্ত্রী। এই খোন্দকার সাহেব মুজিব-হত্যার পরে কিছুদিন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। আনিসুজ্জামান তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন, মুজিব-হত্যাকারী ক্যাপ্টেন ফারুখকেও তিনি ওই বাড়িতে দেখেছেন। সে সময়কার কলকাতা-বাসের কথা পরে অনেকেই লিখেছেন। কমিউনিস্ট নেতা হায়দর আকবর খান রনোর বইতে পাচ্ছি আমাদের বাড়িতে বাবার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা। আর আমাদের গোবরা অঞ্চলেই নাকি ছিল গেরিলা মেয়েদের প্রশিক্ষণ শিবির!

রনো সাহেবের কথা ভালো মনে পড়ছে না। কিন্তু অন্য কয়েকজনের কথা মনে আছে। অনেকে আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন পার্ক সার্কাসের কামাল আহমেদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সময় থেকেছিল নজরুলকাকু, নজরুল ইসলাম খান। পরে বাংলাদেশে হোমরা চোমরা শ্রমিক নেতা, মাঝে কুয়েত আর ইয়েমেনে রাষ্ট্রদূতও হয়েছিল। আরো যারা এলেন, আর পরে যাদের কাগজে নিয়মিত নাম দেখা গেল, তাদের মধ্যে মনে পড়ছে মুত্তালিব সাহেব এবং গায়ক ফকির আলমগীরের কথা। নজরুলকাকুর সঙ্গে আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক হয়ে গেল, যা এখনও বহাল। পরে বাংলাদেশ সরকার ওকে নানা দেশে শ্রমিক সম্মেলনে পাঠাতো, ফেরার পথে নিয়ম করে ও আমাদের বাড়িতে আসত। একবার লন্ডন থেকে চিনা কমিউনিস্ট পার্টির দশম কংগ্রেসের রিপোর্ট নিয়ে এলো বাবার জন্যে। এসেই শোনালো, কীভাবে নানা ফিকির করে সেটা লুকিয়ে নিয়ে এসেছে। ওই কংগ্রেসেই পার্টি লিন পিয়াও-কে তাড়িয়ে দেওয়াতে চিনপন্থীদের আবার সব গুলিয়ে গিয়েছিল।

রিফিউজি-অধ্যুষিত কলকাতা শহর একাত্তরের নতুন অতিথিদের উৎসাহের সঙ্গে বরণ করে নিয়েছিল। অদ্ভুত সময় ছিল সেটা। একদিকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ফেটে পড়া ভায়োলেন্স, রাস্তায় ঘাটে খুন-খারাপি, রাজনৈতিক হিংসার জবাবে লাগামছাড়া রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস; অন্যদিকে সীমান্তপার থেকে আসা শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ নরমেধযজ্ঞের দৈনিক সংবাদ। একদিকে বরানগর-কাশীপুরে অগাস্ট মাসে ৪৮ ঘন্টা ধরে নকশাল নিধন পর্বের কথা শুনছি, পুলিশের কালো ভ্যান, সিআরপির খাকি পোশাক দেখে ত্রাস কাকে বলে চিনছি, অন্যদিকে শুনছি মীরপুর রঙপুর খুলনার নির্যাতন আর হত্যার খবর। ইন্দিরা গান্ধী নকশালদের সবাইকে নিকেশ না করে থামবেন না বলে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিলেন। ওদিকে বাংলাদেশ যুদ্ধে তাঁর সরকার সাহায্য করছে, ডিসেম্বরে ভারতীয় বাহিনী সরাসরি যুদ্ধে নেমে পড়বে। তার কিছুদিন পরেই দেওয়ালে দেওয়ালে ইন্দিরাকে ‘এশিয়ার মুক্তিসূর্য’ আখ্যা দিয়ে পোস্টার পড়ে যাবে। কংগ্রেসের লোকেরা দুটো শব্দই ঠিক বানানে লিখে সবাইকে চমকে দেবে।

বাড়ির আলোচনা শুনে বুঝতে পারতাম বামপন্থীরা আবার সংকটে পড়ে গেছে। মানুষকে তাদের অবস্থান বোঝানো দুষ্কর হয়ে উঠছে। বাবার মত যাঁরা, তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে, ইন্দিরার বিপক্ষে, চিনের পক্ষে, এদিকে চিন পাকিস্তানের পক্ষে – সব মিলিয়ে জটিল পরিস্থিতি! সিপিআই-ঘেঁষা যাঁরা, তাঁরা বাংলাদেশ-ইন্দিরা-সোবিয়েত একসঙ্গে মেলাতে পেরে স্বস্তিতে ছিলেন। চিন পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, এদিকে শহরের দেওয়ালে লিখনঃ চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান, চিনের পথ, আমাদের পথ! সময়টা এমন যে, হয় এই পক্ষ, নাহয় ওই – এই রকম সপাটে সবাইকে ভাগ হয়ে যেতে হয়েছিল। একই সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের আর বাংলাদেশ প্রসঙ্গে চৈনিক নীতির সমালোচনা করবার মত অবস্থানে দাঁড়ানো কঠিন ছিল। গোটা দুনিয়াটাই সমাজতন্ত্র আর তার শত্রু শিবিরে পরিষ্কার ভাগ করা ছিল তখন। তাতে অবশ্য অনেক দুঃখেও মানুষ স্বস্তিতে ছিল। অক্ষয় মিত্রপক্ষ বলে যে কিছু নেই, তখন তা কেউ জানতো না। পরে জেনেছিলাম এপ্রিল, ১৯৭১-এ ইয়াহিয়া খানকে লেখা চৌ এন-লাই-এর চিঠির কথা। গণহত্যার মধ্যে বসে তিনি পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছেন!

সময়টা ছিল যুদ্ধের। কোনো কিছু বিতর্কের হাত এড়িয়ে সহজে পাশ করত না। যাই বলতে যাও না কেন, কেউ না কেউ তোমায় চেপে ধরবে। আনন্দবাজার পত্রিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ধারাবাহিক প্রতিবেদন লিখেছিলেন বাংলাদেশ নিয়ে। পরে ‘ক্ষমা নেই’ নামে লেখাগুলো বই হয়ে বেরোয়। পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের পরে-পরে ও দেশে গিয়ে রাজাকার আল বদরদের সীমাহীন নৃশংসতা দেখে সুভাষ লিখে ফেললেন, “যশোরের আহম্মদ খান” বা “মণিরামপুরের মেহের আলি জল্লাদ”-কে হাতের কাছে পেলে তিনি জবাই করবেন। পড়ে অনেকে ঘাবড়ে গেলেন। মৈত্রেয়ী দেবী যেমন খুব আপত্তি করে লিখলেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এসব কথা বললে তা প্রতিহিংসা আর দাঙ্গায় উশকানি দেবে। সেই নিয়ে চলল এক প্রস্ত বিতর্ক। বাবাদের ঘরোয়া আপত্তি ছিল, সুভাষ ভারতীয় রাষ্ট্রের বর্বরতা নিয়ে একটি কথাও তো লিখছেন না। এদিকে তিনি সরকারি পুরস্কার জিতেছেন।

এই কবির কথা বলছি কারণ, ওঁকে ঘিরে সেদিন বাংলাদেশ চিন কংগ্রেস বাম সব পক্ষের একচোট মহড়া হয়ে গেল। ওই ’৭১ সালেই তিনি একটি পদ্য লিখে তার নাম দিলেন ‘ম্যাও’। মাও সে-তুঙ কখনও অ্যাটম বোমাকে, কখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে ‘কাগুজে বাঘ’ বলে বিদ্রূপ করেছেন। ওই চিনা প্রবচনটি ওঁর কল্যাণে রাজনীতির ভাষায় ঢুকে পড়েছিল। সুভাষ লিখলেন, “ওরা তো সব কাগুজে বাঘ/ আমি বাঘের মাসি হে/আমার ওপর করলে রাগ/ দেব না ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে!” ব্যাস! ধুন্ধুমার লেগে গেল। বাবা বাকি জীবন ওঁকে আর ক্ষমা করে নি। ‘ক্ষমা নেই’ জানিয়ে দিল চেনাশোনা চারপাশের প্রায় সবাই। আমার মত বালক, যাদের মূল বিশ্বাস ছিল, চিনের খাবার আমাদের খাবার, তারাও বুঝে গেছিলাম, এমন প্রতিক্রিয়াশীল লোক আর হয় না। অথচ, ওই কবিতা ‘ছেলে গেছে বনে’ নামে যে-বইতে ’৭২ সালে সংকলিত হল তাতে ‘ফেরাই’-এর মত কবিতাও ছিল। নকশালপন্থী ছাত্রনেতাকে নিবেদন করা সেই কবিতায় এইসব পঙক্তি ছিলঃ “চোখ বন্ধ বলে/ওরা দেখতে পাচ্ছে না/ মেঝে থেকে দেয়াল, দেয়াল থেকে ছাদ/ শোয়ানো আর দাঁড়- করানো অক্ষরে/ অঙ্গার দিয়ে লেখা অঙ্গীকার – / ভুলব-না, ভুলব-না, ভুলব-না!/একটা ক’রে যায়/ লাইন একটু করে এগোয়।” কালো ভ্যান আর লালবাজার মারফত যে তরুণদের লাশ শ্মশানে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের বোঁজা চোখে দেখা ইমেজ। কিন্তু তখন কে সেসব দেখছে।

একটু সরে গিয়ে বলি, ‘লাইন’ শব্দটার সে সময়কার অর্থ আজ কিছুটা হারিয়ে গিয়েছে। সব কিছুর জন্যে তখন লাইন দিতে হত, রেশন কয়লা কেরোসিন পোস্টাপিস শম্ভু মিত্রের নাটক, সর্বত্র। লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের বাল্য কৈশোরের অনেকটা কেটে গেছে। স্থির মানুষের ছিল লাইন, চলমানদের মিছিল। মৃণাল সেনের সে সময়কার ছবিতে ধরা আছে ব্যাপারটা।

ওই কয়েকটা বছর টানটান হয়ে সোজা ইতিহাসে ঢুকে গেল। এত প্রাণের বড় বাজি রেখে খেলা চলছিল বলেই মাঝখানে দাঁড়ানোর মত জমি ছিল না। আমাদের বিপ্লবীরা যে সহজে টুকরো টুকরো হয়ে যেত সে কথা বলেছি। পরে জেনেছি, বাংলাদেশের বামপন্থীদেরও একই অভিজ্ঞতা। ’৬৬ সালে, আমাদের দু’বছর পরে, চিন-সোবিয়েত প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি দু’ভাগ হয়ে যায়। অতঃপর আরো উপদল তৈরি হতে থাকে, এবং সবাই সবাইকে শোধনবাদী আখ্যা দিতে থাকে। রনো জানিয়েছেন, ‘দেশব্রতী’ পত্রিকা পড়ে এদের মধ্যে আলোচনা হত ভোঁতা ছুরি দিয়ে জোতদার খতম করা উচিত না উচিত নয় (‘শতাব্দী পেরিয়ে’)! বাম-প্রগতিশীল শিবিরে সবার ভরসার নেতা মওলানা ভাসানীর দলও (ন্যাপ) চিন-সোবিয়েতের নামে ভাগ হয়ে গেল। ভাসানী রইলেন চিনের দিকে। কিন্তু ’৬৯-এর তুমুল গণ-জাগরণে এরা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেনি। মুক্তিযুদ্ধেও একটা ছোট ফ্যাকশন ছাড়া চিনপন্থীরা সবাই যোগ দিয়েছিল। এখানেই ওপারের ইতিহাস আমাদের থেকে আলাদা।

কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে আরেক সংকট দেখা গিয়েছিল। মুজিবর রহমান তখন জেলবন্দি। স্বাধীন বাংলাদেশের যে সরকার স্থাপন করা হল তা ছিল তাঁর আওয়ামি লীগের এক-দলীয় সরকার। অন্য যেসব দল স্বাধীনতার দাবি তুলে এসেছে (স্বাধীন বাংলাদেশ-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রথম করেন ভাসানী), এবং যারা এখন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে চায়, তারা তবে কী করবে। সরকারি ভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না, সীমান্তের ওপারে পাওয়া অস্ত্র এদিকে এলে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে জমা দিতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে ঘোরালো ব্যাপার। সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ লিখেছেন কীভাবে এরা শেয়ালদা স্টেশনের কাছে টাওয়ার হোটেলে জমায়েত হয়ে গুরুতর আলোচনা করতেন। কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গন থেকে এসে সেখানে যোগ দেন। টাওয়ার হোটেল দূর থেকে দেখে কখনও ভক্তি হয়নি। কিন্তু ফয়েজ আহমেদের লেখা থেকে জানতে পারছি, ’৭১-এর আগে তিরিশ বছর ধরে ওই হোটেলে মুসলিম লিগ, আওয়ামি লিগের বহু গুরুত্বপূর্ণ মিটিং হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে খোদ শেখ মুজিব ওই হোটেলে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মিটিং করেছেন (‘মধ্যরাতের অশ্বারোহী’)। বাম দলগুলো ওই হোটেলে, এবং বেলেঘাটার একটি স্কুলে বসে বহু আলোচনা করে ঠিক করেছিল, তারা নিজেদের উদ্যোগেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেবে। সেই যুদ্ধ থেকে অনেকেই আর ফিরে আসেনি।

*

বাংলাদেশ নিয়ে আবেগের বন্যা বয়ে যাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ছিল প্রথম থেকে, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ভবিষ্যত নিয়ে বাবা বেশ চিন্তিত ছিল। বাবার আরেক ভাবনা, নকশাল আন্দোলন আর বাংলাদেশের লড়াই নতুন সাংস্কৃতিক ফসল ফলাবে কিনা। সত্তর দশকের নতুন গণসঙ্গীত নিয়ে বাবার লেখা রয়েছে। তরাই থেকে, গোপীবল্লভপুর থেকে, মেদিনীপুর জেল থেকে গান এসে পৌঁছেছিল। ওঁর লেখায় আছে: “কিছুদিন যাবৎ ঘূর্ণিঝড়ে ডানাভাঙা পাখীর মত কিছু গান আমার খাতার পাতায় এসে বাসা বেঁধেছে। একদিন গান খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি, আর আমার শেষ বয়সে গান আমাকে খুঁজে খুঁজে এসে ঘরে হাজির হচ্ছে” (“বন্দী বিহঙ্গের কাকলিঃ ’৬৭-র পরের গণসঙ্গীত”)। সেই সময় ‘এক্ষণ’ আর ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ পত্রিকায় লোকসঙ্গীত নিয়ে বাবা একের পর এক লেখা লিখছিল। যুদ্ধ এসে পড়ায় ওপার বাংলা থেকে শিল্পীরা খাঁটি গান নিয়ে আসবে, কলকাতার নিকৃষ্ট লোকসঙ্গীত শুনে বখে-যাওয়া শ্রোতার কান মুলে দেবে – এমন একটা দুরাশা বাবার মনে জেগেছিল। সে আশা বেশিদূর পূরণ হয়নি।

বাংলাদেশ নিয়ে বাবা একটা গান লিখেছিল। তখন যেসব গল্প শুনে সবাই আলোড়িত তার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে নাড়া দিয়েছিল রোশেনারার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রওশন আরা বুকে গ্রেনেড বেঁধে রাজশাহীতে পাকিস্তানি ট্যাংকের নিচে শুয়ে সৈন্যসহ ট্যাংক উড়িয়ে দিয়েছিল। দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল সেই কাহিনি, মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দীপিত করল, শরনার্থী শিবির থেকে বহু মেয়েকে অস্ত্রশিক্ষায় টেনে আনলো, রোশেনারা বাহিনী তৈরি হল চারদিকে, রোশেনারার নামে গোটা ভারত থেকে মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হল। লোকগীতির সুরে-বাঁধা বাবার গানে এইরকম কিছু পঙক্তি ছিল: “বোনটি আমার রোশেনারা, করলি রোশনাই আন্ধিহারা, ধূ ধূ করে পদ্মা নদীর চর”। পরে কোথাও ছাপা হয়নি এই গান। বাবা সেই সময় অনুষ্ঠানে গাইত, কিন্তু পরে গেয়েছে বলে মনে পড়ে না।

বাংলাদেশের ক্ষুরধার বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা সে সময় কলকাতায় ছিলেন। তাঁর উপন্যাস ‘অলাতচক্র’ পড়ে সব গুলিয়ে গেল! উপন্যাসের আড়ালে ওটা আত্মকথা। ছফা সাহেব সেখানে রবীন্দ্রসদনের এক অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন। বাবার নাম না করে লিখছেন, এক “গুণী শিল্পী” “তন্ময়” হয়ে গাইলেন “বোনটি আমার রোশেনারা”। সেই গান শুনে শ্রোতাদের চোখে জল চলে এল। এরপরে রোশেনারাকে নিয়ে অনেকে অনেক কিছু বলছিলেন, কিন্তু ছফা সাহেব আর থাকতে না পেরে সেখান থেকে চলে আসেন। কারণ, পুরো গল্পটা নাকি বানানো, এবং তাতে ওঁর নিজের অবদান ছিল! উনি আগরতলা হয়ে কলকাতায় আসেন। আগরতলায় ওঁর পরিচিত সাংবাদিক বিকচ চৌধুরী ‘দৈনিক সংবাদ’-এর পাতায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে রোমহর্ষক খবর পরিবেশন করতেন। একদিন তিনি আহমদ ছফার সামনে বসেই চোখ বন্ধ করে সিগারেট ফুঁকে গ্রামের মেয়ে ফুলজানের গল্প উদ্ভাবন করেন, যে কিনা বুকে গ্রেনেড বেঁধে ট্যাংকের নিচে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল। ছফা তাঁকে বলেন, ফুলজান শুনলে মনে হয় “হাঁড়িপাতিল ঘষে”, একটা জুৎসই নাম দিতে হবে। তিনিই বলেন, বঙ্কিমের থেকে রওশন আরা নামখানা নাও। পরে ছফা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর লেখা বইতে জানিয়েছিলেন, ওঁর মতে সেরা বঙ্কিম-উপন্যাস ‘চন্দ্রশেখর’। কিন্তু ‘রাজসিংহ’-র সেরা ব্যবহার নির্ঘাত এই! বিকচ চৌধুরী নিজে পরে বলেছেন, রোশেনারা বানানো হলেও ওঁর সাংবাদিক জীবনের সেরা লেখা, কারণ, লক্ষ মানুষকে রাগে দুঃখে জাগিয়ে তোলাই ছিল ওঁর আসল কাজ। যুদ্ধ আর বিপ্লবে গুজবের ভূমিকা তো থাকবেই। যে ঘটনা ঘটেনি সেগুলোও তখন ঘটবার মত হয়ে ওঠে। আগরতলার ‘দৈনিক সংবাদে’ পরিবেশিত বিকচ চৌধুরী আর মিহির দেবের বানানো গল্প কলকাতার কাগজে বেরিয়ে যেত, সেখান থেকে কিছু গল্প দুনিয়ার নানা কাগজে পৌঁছে যেত। এরা নিজেরাও স্বরচিত গল্প বাজারে ছাড়তে কার্পণ্য করত না। মুক্তিযুদ্ধের এক মাসের মধ্যে যেমন জেনারেল টিক্কা খানকে ‘যুগান্তর’-এর পাতায় মেরে ফেলা হল। কেনই বা হবে না। টিক্কা খান রোজ কম লোককে মারত! তবে আসল-নকল খবরে মাৎ করে দিয়েছিল স্বাধীন বাংলা রেডিও। সে কথা একটু পরে বলছি।

তখন টিভি ইন্টারনেট নেই। খবরের কাগজ ছাড়া রয়েছে শুধু রেডিও, যা চব্বিশ ঘণ্টা চলত না। সময়টার কথা ভাবলে নিউজপ্রিন্টে ছাপা হেডলাইন আর হাফটোন ব্লকে ছাপা ছবি চোখে ভেসে ওঠে। আর শব্দ। সত্তরের শব্দের কথা কেউ লিখবে নিশ্চয়ই একদিন। রেডিও, লাউডস্পিকার, টেলিফোন, সাইরেন – এই ছিল প্রকাশ্য শব্দের বাহন। এর সঙ্গে যোগ হল বোমা আর গুলির আওয়াজ। সত্যজিৎ রায় ‘সীমাবদ্ধ’ (১৯৭১) ছবিতে এই শেষ জিনিসটা ধরে রেখেছেন। ছবির গোড়ার দিকে এক দৃশ্যে নায়ক শ্যামলেন্দুকে সস্ত্রীক ডিনার খেতে বেরিয়ে যেতে দেখি। সজ্জিত ফাঁকা ঘরে ক্যামেরা প্যান করে জানলার উপর গিয়ে দাঁড়ায়। হাওয়ায় পর্দা ওড়ে, বাইরের অন্ধকার থেকে ভেসে আসে দূরের কোনো বিস্ফোরণের শব্দ। এসব যাতে দূর, অস্পষ্ট থাকে সেজন্যেই শ্যামলেন্দুর উঁচু ফ্ল্যাট। পরে, অন্য এক দৃশ্যে তার স্ত্রী জানায়, শব্দগুলো গুলির না বোমার সে বোঝে না।

গোটা পাড়ায় দু-চারটে বাড়িতে কেবল টেলিফোন থাকত, অন্তত, আমাদের মত পাড়ায়। ফোনের বাজনা আর আলাপ আজকের মত সর্বক্ষণ শোনা যেতনা। আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িতে ফোন আসার পর বাবা মাঝে মাঝে ফোনে আলাপ করতে যেত, কিন্তু যন্ত্রের উপর ভরসা না করে এমন চেঁচাতো যে আমরা নিচতলা থেকে সব শুনতে পেতাম। ফোনের লাইনে এমনিতেই গোলমাল লেগে থাকতো, তাই পূর্ববঙ্গীয়রা অনেকেই ওই প্রযুক্তিকে বিশ্বাস না করে খালের এপার-ওপার পদ্ধতিতে স্বরক্ষেপ করতেন। এদিকে লাউডস্পিকার জিনিসটা ক্রমশ সুলভ ও জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এবং যেসব গান বা বক্তৃতা কেউ শুনতে চায় না সেগুলোও দরজা জানলা ভেদ করে ঘরে পৌঁছে দিতে লাগলো। এখানে আলোচনার সুযোগ নেই, কিন্তু সে সময় মাইকের কল্যাণে বোঝা যাচ্ছিল গানের ধ্বনি বদলে যাচ্ছে। আফ্রিকার কংগা ড্রাম এসে যেমন বংগোর পাশে বসে কংগো নামধারণ করেছিল। বাবা এইসব শুনে বলত, শচীনকর্তার ছেলে এইগুলি কী শুরু করল!

কিন্তু সেই লাউডস্পিকার বেয়ে সেদিন অংশুমান রায়ের একটা গান চারদিক মাতিয়ে দিয়েছিল, “শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠ-”। গান শুরু হওয়ার আগে বেজে উঠত ৭-ই মার্চ ঢাকায় লক্ষ লোকের সমাবশে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই বক্তৃতা, “এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা!” সেই বাঘের গর্জনের পরে আসত গান। গায়ে কাঁটা দিত! তবে আমাদের জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা মুশকিল। ‘জয় বাংলা’ কথাটা পাবলিক যেখানে ইচ্ছে ব্যবহার করা শুরু করল। বাংলাদেশের লোকেদের বলা হত জয় বাংলা-র লোক, কনজাংটিভাইটিস হলে বলত চোখে ‘জয় বাংলা’ হয়েছে!

[অংশুমান রায়ের কণ্ঠে ‘শোনো একটি মুজিবরের থেকে’]

’৭১-এর শব্দ-মঞ্চে নায়ক ছিল রেডিও। আনিসুজ্জামান একটা গল্প শুনিয়েছেন। ইতিহাসবিদ গৌতম চট্টোপাধ্যায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে এক বারো বছরের বালক যোদ্ধাকে জিগ্যেস করেছিলেন, তার জামা জুতো কিছু চাই কিনা। ছেলেটা বলেছিল, শুধু একটা ভালো ট্রানজিসটার রেডিও এনে দাও যাতে স্বাধীন বাংলা বেতার ভালো শোনা যায় (‘আমার একাত্তর’)। আমাদের আকাশবাণীতে দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় খুব আবেগ দিয়ে বাংলাদেশের খবর পড়তেন। বেশ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। সেই ব্যারিটোন শুনে আমাদের বাড়িতে অবশ্য কারো হর্ষ হতে দেখিনি, কারণ, তাঁর ইন্দিরা-বন্দনাতেও ছিল একই আবেগ। এদিকে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে সাংবাদিক এম আর আখতার মুকুল ‘চরমপত্র’ নামক এক দৈনিক ফিচার পড়তেন রাতের দিকে। সে একখানা কাণ্ড ছিল! প্রতিদিন মুকুল আসল আর বানানো খবর মিশিয়ে যা পরিবেশন করতেন সেটা যে পৌরাণিক সাংবাদিকতার কথা বলছিলাম তার ব্যালিস্টিক মিসাইল সংস্করণ। দশ মিনিটের ‘চরমপত্র’ শুনবার জন্যে রাস্তায় ঘাটে, পাড়ার দোকানে, ক্লাবে, গেরস্তর জানলার ধারে লোকে দাঁড়িয়ে ভিড় জমাতো। মুকুল বলতেন বীর বাঙালি “বিচ্চু”রা কীভাবে ইরাবতীর পার থেকে আসা “মছুয়া”দের ইছামতীর তীরে “গাব্বুর মাইরে” খতম করছে। এমন মিলিট্যান্ট সাংবাদিকতা তখন কেউ দেখেনি। মুকুল প্রথমে কিছুদিন আনুষ্ঠানিক বাংলার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চলের ভাষা কিছুটা মিলিয়ে নিয়ে বলতেন। তারপরে একসময় যাকে ওপারে ‘পুরান ঢাকা’ বলা হয় সেই বুলি ব্যবহার শুরু করলেন, আর সেই বস্তু এক অদ্ভুত গলায় পড়া শুরু করলেন। আমরা চিরকাল রিফিউজি-অধ্যুষিত পাড়ায় থেকেছি, যেখানে আজও লোকে নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সেটা এখানকার বাঙালদের লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা, পূর্ববঙ্গের কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভাষা নয়। মুকুল বলতে লাগলেন:

“আৎকা মাইর দুনিয়ার বাইর! রংপুর, দিনাজপুর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়াতে আবার গেরিলাগো আৎকা মাইর শুরু হইচে। হেরা আরামসে হানাদার সৈন্যগো খুঁইজ্যা বেড়াইতাচে। মোনেম খাঁ তো কড়িকাডের মইদ্দে ঝুলতাছিল, কিন্তু টিক্কা নিয়াজীর দল যতই ফাল পাড়তাচে, ততই বাংলাদেশের প্যাঁক আর ক্যাদোর মইদ্দে গাইড়্যা যাইতাচে।”

রোজ রাত হলে ওপারের গেরিলা যোদ্ধারা, শিবিরের শরণার্থীরা আর আসগর মিস্ত্রী লেনের বাসিন্দারা একসঙ্গে বসে ‘চরমপত্র’ শুনে হেসে খুন হত। বাবা বলত, এই হচ্ছে পলিটিকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, পিপল-এর ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের ঘটিরাও যে মুকুলের “বক্সিবাজারের ছক্কু মিয়ার” ভাষায় মজে গিয়েছিল সে কি হিস্টরিক ব্যাপার নয়?

[মুকুলের কণ্ঠে ‘চরমপত্র’]

মুকুল প্রতিদিন ভোর চারটেয় উঠে ওই বস্তুটি লিখতেন, তারপর পাম অ্যাভেনিউর আস্তানা থেকে হেঁটে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বেতার কেন্দ্রে গিয়ে সেটা রেকর্ড করতেন। তারপর পাঠানো হত সম্প্রচারের জন্যে। আমি যে পাঠভবন স্কুলে তখন পড়তে যেতাম তার গা ঘেঁষেই চলছিল এইসব কাণ্ড-কারখানা! (চলবে)

বাবার গল্প (পর্ব ১)

বাবার গল্প (পর্ব ২)

বাবার গল্প (পর্ব ৩)

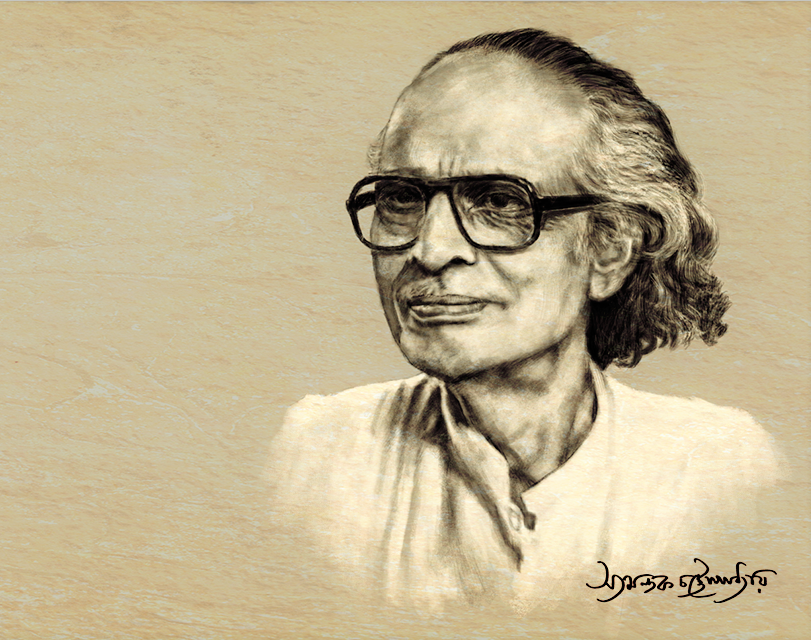

মৈনাক বিশ্বাস যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিল্ম স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং মিডিয়া ল্যাব পরিচালনা করেন। চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় ওঁর নানা প্রকাশনা রয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বই 'উজান গাঙ বাইয়া' (১৯৮৯, ২০১৮) ও 'গানের বাহিরানা' (১৯৯৮) সম্পাদনা করেছেন।

4 Responses

মৈনাক দা,

‘৭১ -এর যুদ্ধদিনের অনেক নতুন তথ্য ও ভাবনা জানতে পারলাম। অনেক ধন্যবাদ।

Sei somoy kar jibonto dolil .ashadharon .sotosfurto sabolil lekhay mugdho holam.

এপার বাংলায়,কলকাতায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আরো কত কি জানলাম !!! শুধু জানতাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল কলকাতায় । ব্যাস । অপেক্ষায় রইলাম পরের পর্বের জন্য । ধন্যবাদ !!

সত্তর দশকের সেই উত্তাল সময়ের মধ্য দিয়েই বড়ো হয়েছি।।আপনার লেখা পড়ে সব মনে পড়ছে। ভালো লাগছে। আরও পড়তে উৎসুক।