রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের মাঠে বইমেলার তৃতীয় কী চতুর্থ বর্ষ, সেই সময় দিব্যেন্দুদাকে প্রথম দেখি। কলকাতা দূরদর্শন থেকে বইমেলার ওপর কভারেজ করা হচ্ছিল। গিল্ডের অফিসের দোতলায় বসে দিব্যেন্দুদা সেই কভারেজের বিষয়ে সহযোগিতা করছিলেন। বইমেলার কমিটিতে তখন ছিলেন সুপ্রিয় সরকার, বিমল ধর, প্রবীর মজুমদার প্রমুখ। এর অনেক বছর পরে দিব্যেন্দুদার সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হয় তপনদা মানে তপন সিংহের মাধ্যমে। দিব্যেন্দুদাই তপনদাকে অনেক অনুরোধ করে ‘মনে পড়ে’ শীর্ষক তপনদার আত্মজীবনীমূলক বইটি লেখান। আমার মা কলকাতা দূরদর্শনের সাহিত্য সংস্কৃতি বিভাগে থাকার দরুণ অনেক আগেই দিব্যেন্দুদার সঙ্গে মায়ের পরিচয় হয়েছিল। সেই সুবাদে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হত। ২০০৪ সালে ‘অনুভবে তপন সিংহ’ শীর্ষক একটি বই আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এম. সি. সরকার থেকে। ওই বইটির কাজ যখন চলছে, তখন তপনদাই আমাকে দিব্যেন্দুদার কাছে যেতে বলেন কারণ তপনদা আর দিব্যেন্দুদার মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ভাগলপুর থেকে। ভাগলপুরের দুর্গাচরণ এম.ই স্কুলে তপনদা এবং দিব্যেন্দুদা দুজনেই পড়েছিলেন যদিও তপনদা পাশ করেন কয়েক বছর আগে। বয়সে তপনদা দিব্যেন্দুদার থেকে বেশ কিছুটা বড় ছিলেন। (Dibyendu Palit)

দিন পনেরর মধ্যেই দিব্যেন্দুদা একটা সুন্দর লেখা লিখে আমাকে নিজে থেকে ফোন করে ডেকে নেন ওঁর গড়িয়াহাটের মেঘমল্লার ফ্ল্যাটে। লেখাটা হাতে পেয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম।

যেহেতু ভাগলপুরে দুজনেই একসময় বহু বছর কাটিয়েছেন, সেহেতু আমি জানতাম দিব্যেন্দুদা তপনদার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানবেন। অনেক তথ্যই ওঁর কাছে থাকবে। এই প্রস্তাব নিয়ে দিব্যেন্দুদার কাছে গেলে উনি বলেন যে, ‘আমি তপনদার সম্পর্কে সাক্ষাৎকার না দিয়ে বরং একটা লেখা লিখব। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দিন পনেরর মধ্যেই দিব্যেন্দুদা একটা সুন্দর লেখা লিখে আমাকে নিজে থেকে ফোন করে ডেকে নেন ওঁর গড়িয়াহাটের মেঘমল্লার ফ্ল্যাটে। লেখাটা হাতে পেয়ে খুব আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। লেখাটার একজায়গায় উনি লিখেছিলেন, ‘পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ আছেন, যাঁদের সান্নিধ্যে থেকে কিছুটা সময় কাটাতে পারলে মনটি ভাল হয়ে যায়, তপনদা ছিলেন এমনই একজন মানুষ’ ওই ক’টা লাইন আমার মনে ভীষণভাবে দাগ কেটে যায়। আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় এই লাইনগুলো।

প্রধানত এই বইয়ের কাজটার সূত্রেই দিব্যেন্দুদার সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বইটি প্রকাশ পাওয়ার কয়েক বছর বাদে আমি সংবাদপত্রের কাজে যুক্ত হয়েছি জেনে দিব্যেন্দুদা খুব খুশি হয়েছিলেন। এরপর থেকে যখনই দেখা হত, জিজ্ঞাসা করতেন কী লিখছি, এখনও খবরের কাগজে রয়েছি কী না ইত্যাদি প্রশ্ন করতেন। আর সব সময় বলবেন, ‘লেখাটা চালিয়ে যাও, কখনও কোনও কারণেই লেখা ছেড়ো না।’ বউদিও খুব উৎসাহ দিতেন। কখনও সকালের দিকে ওঁর ফ্ল্যাটে গেলে দেখতাম পেছনের দিকের বারান্দায় বসে বউদি আর দিব্যেন্দুদা চা পান করছেন। ওঁদের ওই বারান্দা থেকে দক্ষিণ কলকাতার একটি বিশেষ অঞ্চলের অনেকটা দেখা যেত। ওইখানেই বসে উদাস দৃষ্টি নিয়ে দিব্যেন্দুদা অনেক পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করতেন, যার বেশিরভাগটাই জুড়ে থাকত ভাগলপুরের ফেলে আসা জীবন। ভাগলপুর সম্পর্কে ওঁর একটা আলাদা ইমোশন ছিল। দেখা হলেই বউদি এবং দিব্যেন্দুদা বলতেন, ‘মাকে একদিন নিয়ে এস।’ সবসময় মা’র- খোঁজ করতেন। আসলে মায়ের সঙ্গে ওঁদের দুজনেরই বহু বছরের সম্পর্ক। একবার দূরদর্শন থেকে প্রস্তাব দেওয়া হল যে ‘সাহিত্য সংস্কৃতি’ বিভাগে ‘চলচ্চিত্র এবং সাহিত্য’ বিষয়ক একটি অনুষ্ঠান করা হবে। সঞ্চালনা করতে হবে আমাকে আর বিষয়টি নিয়ে বিশদে বক্তব্য রাখবেন শীর্ষেন্দুদা এবং দিব্যেন্দুদা।আমি দুজনের সঙ্গেই কথা বলে অনুষ্ঠানের প্রযোজকের সঙ্গে কথা বলে রেকর্ডিংয়ের জন্য একটি দিন ঠিক করলাম। দিব্যেন্দুদা তখন কিছুটা অসুস্থ। কয়েক মাস আগে ওঁর একটা স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। এছাড়াও হার্টের সমস্যাও হয়েছিল। পেসমেকার লাগাতেও হয়। সেই সময় স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলাতেও ওঁর কিছুটা অসুবিধে হত। তাও রাজি হলেন গলফগ্রীনের দূরদর্শন ভবনে গিয়ে রেকর্ডিং-এ অংশ নিতে। বউদি আমায় বারে বারে সতর্ক করে বলে দিলেন যে রেকর্ডিং চলাকালীন যেন দিব্যেন্দুদাকে ল্যাপেলের বদলে মাইক্রোফোন দেওয়া হয়। ল্যাপেল যেহেতু সরাসরি জামার সঙ্গে লাগানো থাকে সেই কারণে পেসমেকার বসানো রুগীদের একটু হলেও ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। নির্ধারিত দিনে যথা সময়ে রেকর্ডিং শুরু হল। দুজনেই খুব সুন্দর বললেন। আমারই কিছুটা নার্ভাস লাগছিল কারণ আমার দুই পাশে দুজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের আর সামনে টিভি ক্যামেরা। অবশ্য দুজনের সঙ্গেই অনেক দিনের পরিচয় থাকাতে কিছুটা সামলে নিতে পেরেছিলাম।

আরও পড়ুন: শতবর্ষের আলোকে সুচিত্রা মিত্র

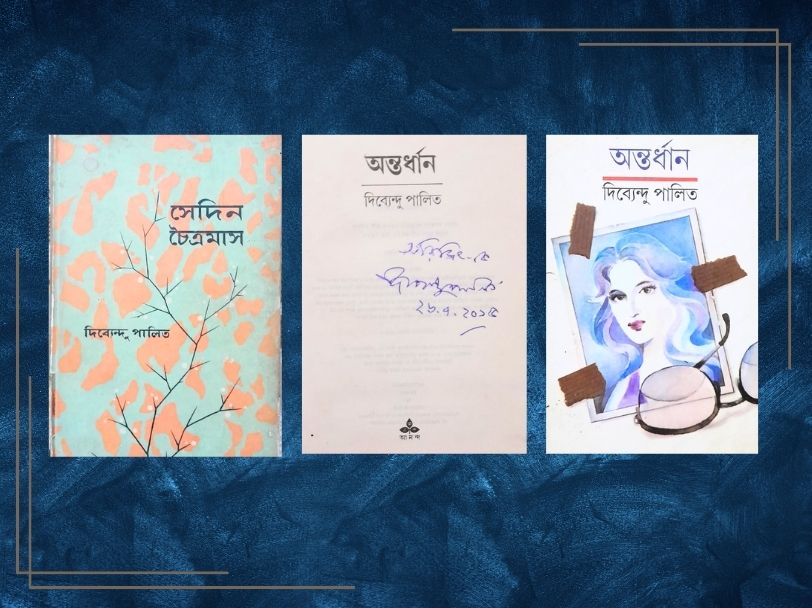

দিব্যেন্দুদা ওঁর সাহিত্য নিয়ে যে সব ছবি তৈরি হয়েছিল সেগুলো নিয়ে বললেন। তার ভেতর ‘অন্তর্ধান’ গল্প এবং ছবির প্রসঙ্গটি অবধারিতভাবে এসেছিল। শীর্ষেন্দুদা ওঁর যে সব গল্প নিয়ে ছবি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে বললেন এবং দুজনেই শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ প্রমুখের সাহিত্যভিত্তিক ছবির কথা আলোচনা করলেন। ‘অন্তর্ধান’ গল্পটি একটি সত্যি ঘটনা অবলম্বনে লেখা হয়েছিল আর ছবিতে পরিচালক তপন সিংহ বিয়োগান্তক দৃশ্যের বদলে মিলনান্তক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে ছবিটি শেষ করেছিলেন। সেটা যে দিব্যেন্দুদার পছন্দ হয়নি সেটাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। যদিও এই বিষয়ে তপনদা এবং দিব্যেন্দুদার মধ্যে কখনও মনোমালিন্য হয়নি। তখন দুজনেই অসুস্থ, দেখা সাক্ষাৎ প্রায় হতই না। টেলিফোনই ছিল যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। আমি তখনও সংবাদপত্রে কর্মরত, যদিও হাউজ পরিবর্তন হয়েছে। পুজো উপলক্ষে একটা নতুন কলাম শুরু হয়েছিল। চলেছিল মাস দুয়েক! ওই কলামে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শৈশবে দেখা পুজো সম্পর্কেও লেখা হত। আর পাঁচজন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে নির্বাচন করেছিলাম দিব্যেন্দুদাকেও।

উনি ওঁর ছেলেবেলায় দেখা দুর্গাপুজোর স্মৃতি নিয়ে বলেছিলেন। সেখানেও অবধারিতভাবে এসেছিল ভাগলপুরের স্মৃতি। যখনই ওঁর বাড়িতে যেতাম, তখনই সবকিছুর আগে কুশল প্রশ্ন গুলো করে অন্য কথায় যেতেন।

উনি ওঁর ছেলেবেলায় দেখা দুর্গাপুজোর স্মৃতি নিয়ে বলেছিলেন। সেখানেও অবধারিতভাবে এসেছিল ভাগলপুরের স্মৃতি। যখনই ওঁর বাড়িতে যেতাম, তখনই সবকিছুর আগে কুশল প্রশ্ন গুলো করে অন্য কথায় যেতেন। আগেই বলেছি যে ‘লেখা কেমন চলছে’, সেই জিজ্ঞাসা তো থাকতই। এসবেরই মধ্যে ঘটল বিপত্তি। দিব্যেন্দুদা যখন ক্রমশ সুস্থ হচ্ছেন, তখনই বউদি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্রেনস্ট্রোক হল। ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠে চলাফেরা শুরু করলেন, লোকজনকেও চিনতে পারলেন কিন্তু মাঝে মাঝে নিজের হাতের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারতেন না। প্রায়ই হাত থেকে জিনিসপত্র পড়ে যেত। এরই মাঝে একদিন দিব্যেন্দুদাকে একদম একা করে দিয়ে বউদি চলে গেলেন। তারপরেও বিভিন্ন প্রয়োজনে ও কাজে দিব্যেন্দুদার কাছে যেতাম। দিব্যেন্দুদা তখন সঙ্গীহীন, বিষণ্ণ। তবু কোনও বহিঃপ্রকাশ ছিল না। শান্ত, সুভদ্র মানুষটি আগের মতোই সবকিছু নিয়ে আলোচনা করতেন।

এরই মাঝে একদিন নিজের অনেকগুলো বই আমাকে দিলেন, বললেন ‘এখন তো আর কোথাও খুব একটা বেরোই না, শরীরের জন্য বেশি লিখতেও পারি না। একজন লোক আছে আমাকে দেখাশোনা করার জন্য। পুরোনো দিনের লোক। অনেককাল ধরেই আমাদের বাড়িতে রয়েছে। কাজের অবসরে সময় সুযোগ করে মাঝে মধ্যে চলে এসো।’ বউদি চলে যাওয়ার পর থেকে বড়ই একাকিত্বে ভুগতেন। ওঁদের একমাত্র সন্তান কর্মসূত্রে বিদেশে থাকতেন। মাঝে মধ্যে কলকাতায় আসতেন। দিব্যেন্দুদা কিন্তু কলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না। গড়িয়াহাট আমার বাসস্থান থেকে খুব দূরে নয়। এমনকি হেঁটেও যাওয়া যায়। সময় করে যেতাম মাঝে মাঝে। গেলে খুশি হতেন কিন্তু সেই সময় ওঁকে এক অসীম নীরবতা গ্রাস করেছিল। দু-একটা কথা বলে, প্রায়ই নীরব হয়ে যেতেন। তখন বুঝিনি যে ওঁরও আর সময় খুব বেশিদিন বাকি নেই। তারপর এক শীতের সকালে দিব্যেন্দুদা চলে গেলেন। ক্ষতি হল বাংলা সাহিত্যের।

এরই মাঝে একদিন নিজের অনেকগুলো বই আমাকে দিলেন, বললেন এখন তো আর কোথাও খুব একটা বেরোই না, শরীরের জন্য বেশি লিখতেও পারি না।

যদিও শেষের দিকে দু’একটা ছোটোখাটো লেখা ছাড়া – মাঝে মাঝে কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন। গড়িয়াহাট থেকে গোলপার্কের দিকে হেঁটে যেতে যেতে পুরোনো বইয়ের দোকানে কিছু বই হাতড়াতে গিয়ে দেখলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখের উপহার দেওয়া দিব্যেন্দুদার আর বউদির কিছু বই তাঁদেরই মতো মেঘমল্লারের ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়ে, নতুন ক্রেতার অপেক্ষায় ঠাঁই নিয়েছে ফুটপাতে বইয়ের দোকানে। বুঝতে পারলাম মানুষের জীবনের মতো স্মৃতিও বড় ক্ষণস্থায়ী। অনেক ধরণের ব্যস্ততার মধ্যে যখন অখণ্ড অবসর মাঝে মধ্যে সামনে এসে দাঁড়ায় তখন ওই ধরণের মানুষগুলোর স্মৃতি চারপাশ থেকে ধরে বেঁধে রাখে তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন ‘না হয় তোমার যা হয়েছে তাই হল। আরও কিছু নাই হল, নাই হল…”

অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।

One Response

ভাল লাগল ।