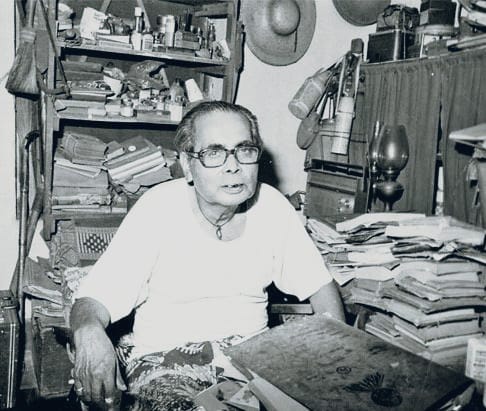

পুরীর ভৌতিক রাতগুলো আর এমার্জেন্সির ঘোষণা ছাড়াও ৭৬ সালের আরও কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ না করে বছরটাকে পেরোনো যাচ্ছে না। এইসব ঘটনাক্রমে প্রথম যাঁকে মনে আসে, তিনি the one and only জজর্দা, মানে দেবব্রত বিশ্বাস (Debabrata Biswas)। রবীন্দ্রসংগীতের সেরা আইকন। তবে শুধুই কি আইকন? রবীন্দ্রসংগীত মহলের কতই তো হালচাল বদলে গেল ওঁর আবির্ভাবে। লেখালিখি করি বলে একসময় নিয়মিত যাতায়াত শুরু হল ওঁর রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের বিখ্যাত ডেরায়। যে-সব দিনের ও কথার স্মৃতিতে একসময় এ বর্ণনাও করেছিলাম রবীন্দ্রসংগীতের চে গুয়েভেরা বলে।

১৯৭১ সালে বিশ্বভারতী বোর্ডের খবরদারিতে গান রেকর্ড করা বন্ধ করার পর থেকে গোটা দশক জুড়ে নিজের ছোট্ট বসার ঘর কাম গানের ঘর কাম আপিস ঘরটাকেই একটা মঞ্চ করে সাজিয়ে বসেছিলেন জর্জদা। সেখানে বসেই আড্ডা, চিঠি লেখালিখি-পড়াপড়ি, তাস, চা, পান, গান, অভিমান, স্মৃতি-রোমন্থন সব চলেছে। যাকে ভালো বুঝছেন, বাজিয়ে দেখছেন মানুষ ওঁকে ভালবাসে কি বাসে না! বাসলে কতটুকু বা কতখানি।

একদিন ওঁর লেখা দশটি চিঠির পাঠ শোনার পর একটা গানের অনুরোধ করায় কী অভিমান! —“আপনে তো ফ্রিতে গান শোনতে আসেন, আমার জন্য আসেন না!” গিয়ে গিয়ে ক্রমশ বুঝছিলাম যে, এত বড় একজন শিল্পী, যাঁর গানের টিকিটের জন্য লাইন পড়ে, তিনি গানকে কীভাবে মঞ্চ থেকে বার করে নিজের খোলামেলা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা ও ভাষ্য করেছেন, বলতে গেলে এক নিত্যব্যবহার্য শিল্প।

ফতুয়া আর লুঙ্গি পরে পান চিবোতে চিবোতে হারমোনিয়ামের রিড-এ খেলা করছেন, আড়চোখে দেখলেন বাইরে মেঘ হচ্ছে, বললেন, “ভাবতাছেন আমি বর্ষার গান গামু? না গামু না।” বলেই ধরলেন ‘নয়ন ছেড়ে গেলে চলে, এলে সকল মাঝে—/তোমায় আমি হারাই যদি/ তুমি হারাও না যে…’ আমি শুনছি আর ভাবছি, এ কী মানুষ রে ভাই! কী প্রেম! কী ঔদ্ধত্য!

গান শেষ করে বললেন, ‘মনটা এগডু ভালো হইল। অ শ্রীকান্ত আমাগরে চা দ্যাও।’

জিজ্ঞেস করতেই হল, ‘মন ভালো হল কেন?’

বললেন, ‘বোঝলাম আপনে আমার শত্তুর নন।’

বললাম, ‘তাই? কীভাবে বুঝলেন?’

বললেন, ‘এই বাদলার দিনে একখান পূজার গান এই হাঁইপ্পো গলায় শুইন্যা ফালালেন।’

বলেই হাঁপানির স্প্রে বার করে মুখে পাম্প করতে লাগলেন।

তখন বাজারে ব্রয়লার চিকেনের রব উঠেছে, উনি তাই রেঁধে খাওয়ানোর নেমন্তন্ন করলেন একদিন। কাগজের শিফটের ডিউটির দরুন গিয়ে উঠতে পারিনি। দু’দিন পর অফ ডে-তে গিয়ে দেখি কী অভিমান ভদ্রলোকের! ‘আপনারা টাকার মর্ম কবে বুঝব্যান কন দিকি? আমি ব্রয়লার চিকেন আইন্যা সারাসকাল ধইর্যা রাঁইধলাম আর আপনাগোর পাত্তা নাই। আর সামনে আইয়্যা তো ‘জর্জদা’, ‘জর্জদা’ কইর্যা হ্যাদাইয়া যান। আমি সব বুঝতাছি।’

যেন কিছুই ঘটেনি এমন ভাব করে বললাম, “আচ্ছা জর্জদা, ইদানীং ভীষণ দুঃখের গান শোনার নেশা হয়েছে আমার। এটা কি কোনও ডিপ্রেশনের লক্ষণ?”

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে জর্জদার (Debabrata Biswas) সারামুখে ‘আহা বেচারি!’ ভাব একটা ছড়িয়ে পড়ল, উনি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে শেষে বললেন, “আপনে কি প্র্যামে পড়তাছেন নাহি?”

আমি কিছু উত্তর করলাম না। উনি তখন হারমোনিয়াম বাগিয়ে গান ধরলেন, ‘পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে।’ এক ফাঁকে জানলার বাইরে চোখ চালিয়ে দেখে নিলেন আকাশ জুড়ে কীরকম ঘন কালো মেঘ এবং তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা। আমার কল্পিত দুঃখ আর ওঁর ধূর্ত চিকিৎসা মিলেমিশে এক হয়ে এক অসাধারণ দ্বিপ্রহর সৃষ্টি হল। আমার বয়েস তখন ২৬, ওঁর ঠিক তার উল্টো, ৬২। যে বয়েসে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মধ্যে ওঁর বিজয়াকে খুঁজে পাচ্ছেন।

জর্জদাকে ওঁর শেষ বছরগুলোয় দেখে একটা কথা বারবার মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রসংগীত শুধু গাওয়ার গান নয়, গুরুমন্ত্রের মতো ধারণ করার গান। জর্জদাকে দেখেছি মিউজিক বোর্ডের ওপর একশো অভিমান বর্ষণ করে অনুতাপে আক্রান্ত মন নিয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করছেন। কীভাবে? খাতা খুলে কিছুক্ষণ শব্দগুলোর ওপর ধ্যান করে দরদে ও কান্নায় সিক্ত কণ্ঠে গেয়ে ওঠা, ‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে/ আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।’ যখন শুনছি খেই হারিয়ে ফেলছি, জর্জদাকে শুনছি, না স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে।

প্রতিবাদ বলি, চাই আন্দোলন। স্বাধীনতা বলি, চাই পরীক্ষানিরীক্ষা। দিনের পর দিন সামনে বসে শোনা আমাদের প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞদের চে গুয়েভেরাকে। গান দিয়ে জীবন এবং জীবন দিয়ে গানকে ব্যাখ্যা করছেন জর্জ বিশ্বাস।

প্রতিবাদ বলি, চাই আন্দোলন। স্বাধীনতা বলি, চাই পরীক্ষানিরীক্ষা। দিনের পর দিন সামনে বসে শোনা আমাদের প্রজন্মের রবীন্দ্রসংগীতজ্ঞদের চে গুয়েভেরাকে। গান দিয়ে জীবন এবং জীবন দিয়ে গানকে ব্যাখ্যা করছেন জর্জ বিশ্বাস।

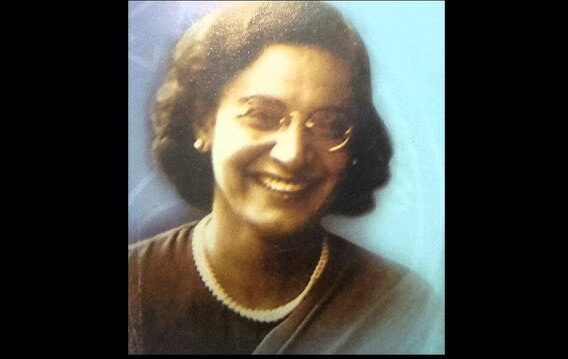

রেকর্ড, রেডিও শুনে কবে থেকে যে রাজেশ্বরী দত্তের (Rajeshwari Dutta) ভক্ত হয়েছিলাম মনে করাও বেশ শক্ত। তবে ১৯৬১-তে রবীন্দ্র-শতবর্ষ থেকে রবীন্দ্রসংগীতের যে মস্ত চল তৈরি হল, পাড়ায় পাড়ায়, হলে হলে রবীন্দ্র-গানের আসর বসতে লাগল সেখানেও রাজেশ্বরীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। ১৯৬০ সাল থেকেই যে শিল্পী বিলেতবাসী এই খবরটা বোধহয় একটু পরে পেয়েছিলাম।

তবে পেয়েছিলাম বোধহয় নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে আবাসিক ছাত্র থাকাকালীন। ১৯৬১-তে রবীন্দ্র ও ১৯৬৩-তে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকীতে আমাদের স্কুলজীবন গানে গানে, আসরে আসরে ভরে আছে। প্রায়ই কোনও না কোনও বিখ্যাত মানুষ এসে দুই মনীষীকে নিয়ে কিছু বলে যাচ্ছেন। রেডিওতে পাই যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে, তিনি একদিন সশরীরে এসে ইস্কুলের সামনে আমবাগানের অনুষ্ঠানে গেয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথের ‘অরূপ তোমার বাণী’ গানটা। সেই বয়সে গানটা শুনতে শুনতে মনে হল তাতে যেন কবি বর্ণনা করছেন স্বামীজিকে।

শুধু রবীন্দ্রসংগীত শুনেই নয়, সে-গানের শিল্পীদের নিয়ে পড়াশুনো, চর্চাও শুরুও হয়ে গেছে। মোহিত হচ্ছি জর্জদায়, সুচিত্রায়, কণিকায় এবং আহা রে, রাজেশ্বরীতে! জর্জ, হেমন্ত, সুচিত্রা, কণিকা নিয়ে অনেক কিছুই শুনছিলাম, জানছিলাম। নরেন্দ্রপুরের কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে এক জর্জকণ্ঠীকেই মিশনের আসরে আসরে শুনছি তখন, যে ছাত্রটি পরে বেজায় নাম করল স্বপন গুপ্ত হয়ে! কিন্তু রাজেশ্বরী সম্পর্কে তথ্য শুধু তাঁর গান। আর সেই গান কী? বলি তাহলে…

যে বছর সুধীন্দ্র প্রয়াত হলেন সে-বছরই হিন্দুস্তান রেকর্ডসে এক আশ্চর্য গান রেকর্ড করলেন রাজেশ্বরী (Rajeshwari Dutta)। মাত্র তিন লাইনের এক অপরূপ আত্মনিবেদন, তা প্রেমাস্পদের মুখের দিকে চেয়ে কিংবা স্বয়ং জীবনদেবতার আরাধনায়। আড়া ঠেকায় বাঁধা ইমন রাগিনীর এই গান রাজেশ্বরীর শাস্ত্রীয় তালিম, অধ্যাত্ম ও প্রেমভাবকে মেলানোর রসায়নের স্বাক্ষর বহন করে। গান রেকর্ড হওয়ার পর থেকেই রাজেশ্বরী প্রবাসিনী। ফলত আসরে বসে ওঁর গান শোনার প্রথম অভিজ্ঞতা হল ১৯৭৬-এর বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের বার্ষিক অনুষ্ঠানে, ময়দানে। সে যেন এক উতল হাওয়া। ইংরেজিতে বললে mind blowing! আরও পরিণত বয়সে, পরিণত কণ্ঠে রাজেশ্বরী গাইছেন ‘এ মোহ আবরণ খুলে দাও’…

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে রাজেশ্বরীর সেই নব আত্মপ্রকাশ বাস্তবিকই এক নতুন ঝড় তুলেছিল বাঙালির গানের সমাজে। প্রায় আত্মহারা হয়ে সেই গান শোনার পর ব্যাকস্টেজে গিয়ে আলাপ করেছিলাম শিল্পীর সঙ্গে। তার এক ছোট্ট ভূমিকা তার আগেই করে রেখেছিলাম ‘সানডে’ ম্যাগাজিনের ট্যাবলয়েড পত্রিকায়। সাদা-কালো সেই কাগজের ভার কিছুদিনের জন্য আমার হাতে ছিল। সেই সময় গায়ে-গায়ে কলকাতায় গাইতে বাজাতে এলেন রাজেশ্বরী, রবিশংকর ও আলি আকবর খাঁ। আমি তিনজনেরই ছবি পাশাপাশি বসিয়ে একটা ক্যাপশন স্টোরি করেছিলাম পত্রিকার প্রথম পাতায়, যা দেখে তিনি নাকি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, ‘This is how I want to be remembered!’ এ সবই হয়তো মাথায় ছিল শিল্পীর, তাই নিবেদনের মধ্যে এসে পড়ল ‘তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ।’

ব্যাকস্টেজে রাজেশ্বরীর কাছে নিবেদন রেখেছিলাম, ‘আপনার একটা interview নিতে চাই সানডে ম্যাগাজিনের জন্য।’ অপূর্ব graceful মহিলা মিষ্টি করে হেসে বলেছিলেন, ‘এতে তো রাজি না হওয়ার কিছু নেই আমার। তবে কবে?’ বললাম, ‘আপনি যেদিন বলবেন। তবে একটু বেশি সময় দিয়ে। আমি রেকর্ড করব।’

রাজেশ্বরী ফের ওঁর সেই সুন্দর হাসিটা হেসে বললেন, ‘তাহলে কটা দিন অপেক্ষা করুন। আমি পরশু বারাণসী যাচ্ছি একটা কাজে। সাতদিন পর ফিরব। ফিরেই বসব।’ এসব যখন শুনছি আমার কানে তখনও বাজছে সেই সন্ধ্যার আরেক অবিস্মরণীয় নিবেদন ‘চিরসখা হে ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না।’

সেই interview আর নেওয়া হয়ে ওঠেনি। কারণ ওই কাশী প্রবাসেই উনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কলকাতায় ফিরেই দেহরক্ষা করেন। ওঁকে দ্বিতীয় বার দেখা হল দক্ষিণ কলকাতার পল ম্যানশনেজে। ফুলে ফুলে আবৃত ওঁর নিথর দেহ শুইয়ে রাখা। ঘরের দোরগোড়ায় বসে সমানে কাঁদছেন সুচিত্রা মিত্র আর বলছেন ‘রবীন্দ্রসংগীতের রাজরাজেশ্বরী চলে গেল।’… ‘হে মহাজীবন, হে মহামরণ।’

রাজেশ্বরীর সাক্ষাৎকার নেওয়া হল না। ওঁর প্রয়াণে ওঁকে নিয়ে একটা লেখার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম ওঁর গুরু শৈলজারঞ্জন মজুমদারের। দীর্ঘকাল যাতায়াত আমার শৈলজাদার কাছে। কিন্তু সেদিন গিয়ে এক অন্য শৈলজাদাকে দেখলাম। খানিক বাদে বাদেই চোখে জল ওঁর, আর মুখে শুধু ‘রাজু! রাজু!’ বলছেন, ‘ও এক অপূর্ব প্রতিভা। গানের রূপ, ভাবনা, সব কিছুতেই এত তৈরি রাজু। ভারী আর করুণ ধারার গানই ওর পছন্দের ছিল। সেই সবই তো গাইত।’

‘এ কী করুণা করুণাময়’…

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।