“সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে,

সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;”

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে বসে যশোর জেলার সাগরদাঁড়িতে তাঁর জন্মভূমির পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ‘কপোতাক্ষ নদ’ স্মরণে কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত এ কবিতা লিখেছিলেন। জীবনের অপরাহ্ণবেলায় এসে আমারও সতত মনে পড়ে খুলনা জেলায় আমার জন্মভূমি রাড়ুলি গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কপোতাক্ষ নদের কথা। পাশে গ্রামের বারোয়ারিতলা, আমার ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়, আমাদের চকমিলানো দোতলা পুরনো জমিদার বাড়ি আর উত্তরের কোঠায় বেশ বড় চণ্ডীমণ্ডপ— যেখানে গ্রামের একমাত্র দুর্গাপুজো হত। সমস্ত গ্রামবাসী তাতে অংশগ্রহণ করতেন এবং পুজোর সময় গ্রামে উৎসবের, আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত।

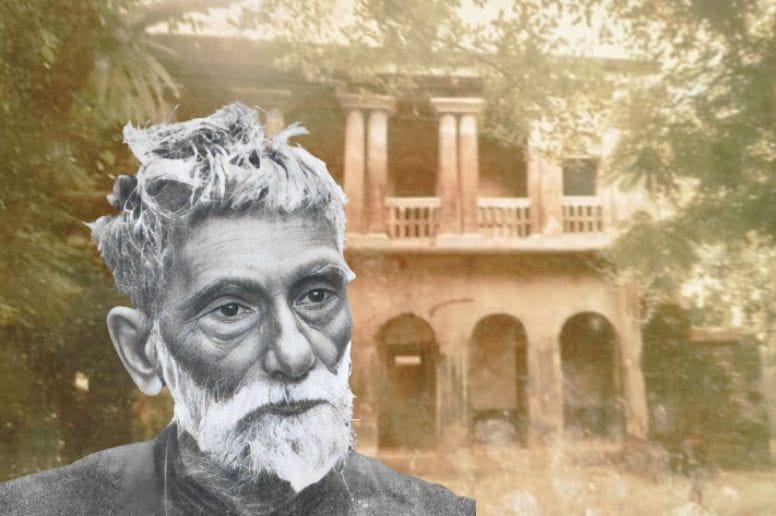

চারশো বছরেরও আগে দেওয়ান মানিকলাল রায়চৌধুরী বাংলার নবাবের থেকে খুলনা-সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে কিছু তালুক পেয়ে বন জঙ্গল সাফ করে ‘রায়ের আল বা আলি’ থেকে ‘রাড়ুলি’ গ্রামে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। চুন সুড়কি কড়িবরগা দিয়ে একটি বড় দ্বিতল অন্দরমহল ও জমিদারি পরিচালনার জন্য আরও একটি বড় দ্বিতল বহির্মহল তৈরি করান। তাঁর পুত্র আনন্দলাল রায়চৌধুরীও এই বাড়ির কিছুটা পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেন। আনন্দলালের পুত্র হরিশচন্দ্রের চার ছেলে— জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, নলিনীকান্ত, প্রফুল্লচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র। সেজ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (Acharya Prafulla Chandra Ray) দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী ও ছোট পূর্ণচন্দ্র আমার ঠাকুরদা। জমিদারি প্রথা বাতিল হলেও গ্রামের নানা কল্যাণকর কাজের জন্য এই পরিবারকে গ্রামবাসীরা ভালবাসত, শ্রদ্ধা করত।

আমার বাবা চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁর সেজ জ্যাঠামশায় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের (Acharya Prafulla Chandra Ray) ছাত্র ছিলেন। আচার্যদেব তাঁর জন্মভূমি রাড়ুলি গ্রামে নিজের বাবা ও মায়ের নামে একটি ছেলেদের ও একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর ছাত্র, আমার বাবাকে, ছেলেদের হাইস্কুল হরিশচন্দ্র ইনস্টিটিউশনের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। সেজন্য সাতচল্লিশের দেশভাগের পরে অন্যান্য আত্মীয়রা এপার বাংলায় চলে এলেও তিনি বাড়ি ছেড়ে যাননি এবং আজীবন ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন।

গ্রামের সবাই তাঁদের প্রিয় ‘চারুবাবু স্যার’কে ভালবাসতেন ও মান্য করতেন। অন্য শরিকেরা চলে যাওয়াতে এত বড় দুর্গাপুজোর খরচ দেওয়া আমার বাবার একার পক্ষে সম্ভব হত না। তিনি অর্ধেক খরচ দিতেন আর সমস্ত গ্রামবাসী মিলে বাকি খরচের অর্ধেক দেওয়া হত। আমাদের বাইরের বাড়ির বিশাল চাতালে আমার বাবা ও গ্রামবাসীরা মিলে মিটিং-এ বসতেন। একটা বড় খাতায় সমস্ত খরচের হিসাব লেখা হত। পুজোর চারদিন পুবদিকের কাছারির সামনের দরজা ও দক্ষিণের বিশাল সিংহদরজা সবসময় খোলা থাকত। পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে ও সামনের বড় উঠোনে গ্রামবাসীদের অবাধ আনাগোনা ছিল। এমনিতেও আমাদের প্রাচীন বনেদি জমিদারবাড়িতে গ্রামের লোকের সহজ যাতায়াত ছিল। এ সবই ছিল আমার নিতান্ত বালিকাবেলার কথা।

“এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই, নামতা পড়ে ছেলেরা সব পাঠশালার ঐ ঘরে, নন্দীবাড়ীর আটচালাতে কুমোর ঠাকুর গড়ে, মন বসে কি আর?”— রেডিওতে সনৎ সিংহের গান শুনতে শুনতে আমাদের ভাইবোনদেরও আর পড়ায় মন বসত না। স্কুল থেকে এসে প্রথমেই চলে যেতাম আমাদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে। সেখানে বদ্দ্যে বৈরাগী বড় চালচিত্রের একচালায় ঠাকুর গড়ছেন। খড়ের ঠাকুরের উপর একমাটি দেওয়া হয়েছে। আজ নিশ্চয়ই দোমাটি পড়বে। তারপর চকমাটিতে ঠাকুরের রং সাদা হবে। অবশেষে ম্যাজিক! রং করলেই দারুণ সুন্দর প্রতিমা। শেষে গর্জন তেল টানলে ঠাকুর একেবারে ঝলমল করে উঠবে।

ছয়ের দশকের শেষের দিকে আমাদের বালিকাবেলায় বিনোদনের উপকরণ বলতে ছিল রেডিও। গ্রামের মধ্যে শুধু আমাদের বাড়িতে ছিল ঐ আশ্চর্য জিনিস। আমার মা ছিলেন শহরের মেয়ে, আধুনিকমনস্কা। সে যুগে তিনি খুলনা করোনেশন গার্লস হাইস্কুলে হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন। তিনিই বাবাকে দিয়ে আনিয়েছিলেন মারফি রেডিও। বুধবার আকাশবাণী কলকাতা ‘ক’-তে সন্ধে সাড়ে সাতটায় ‘মজদুরমণ্ডলী’ অনুষ্ঠানে যাত্রাপালা হত। গ্রামের লোক সব চলে আসত। দোতলার চওড়া বারান্দায় সতরঞ্চি পেতে দেওয়া হত বসবার জন্যে।

মহালয়ার ভোরে আমাদের ঘুম ভাঙতে চাইত না। বাবা যত্ন করে উঠিয়ে দিতেন। রেডিওতে গমগম করত বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গলা, “আশ্বিনের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জীর…”

বাবা বলতেন “ওই দেখো পুব আকাশ লাল হচ্ছে, দেবী আসছেন”। আমাদের মধ্যে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে যেত।

আমরা মোটেই শান্তশিষ্ট ছিলাম না। স্কুল আর পড়ার সময় ছাড়া বাকি সময় আমাদের জল কাদা মাটি মেখে খেলেধুলে, পুকুরে ঝাঁপিয়ে কাটত। এমনিতে আমার ভুবনমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ে যেতে ভালোই লাগত। কেমন বন্ধুদের সাথে গল্প হয়! কিন্তু পুজোর সময় মন উড়ু উড়ু। কবে যে পুজোর পড়া দিয়ে পুজোর ছুটি ঘোষণা হবে! পঞ্চমীর দিন স্কুল করে তবে পুজোর ছুটি হত। আমরা একছুটে চণ্ডীমণ্ডপে। আজ প্রতিমায় গর্জন তেল টানা হয়েছে। ঠাকুরের কী জেল্লা! কাল ষষ্ঠীর বোধন। আমাদের বাড়ির নিয়ম অনুযায়ী যিনি ঠাকুর গড়েছেন তিনিই মায়ের চক্ষুদান করবেন। ঐ সময় অনেক গ্রামবাসীও উপস্থিত থাকতেন কারণ গ্রামে এই একটিই পুজো হত।

পুজোর দু মাস আগে থেকে মা সিঙ্গার সেলাই মেশিনে আমাদের দুটো করে জামাপ্যান্ট বানিয়ে দিতেন। খুব খুশি হয়ে আমরা ওই দুটো জামা চারদিনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরতাম। গ্রামের ছেলেমেয়েদের একটা করে পুজোর জামা ছিল দস্তুর। তারা আমাদের দেখে অবাক হত। দুটো জামা!

পুজোর এই চারটে দিন কোনও বাধা নিষেধ থাকত না। বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে, উঠোনে, বাইরের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে দারুণ আনন্দ হত। ষষ্ঠী, অষ্টমীর দিন আসল ঘিয়ে ভাজা লুচি, ছোলার ডাল হত। বিশাল কাঠের বারকোশে ডাই করে লুচি ভোগপ্রসাদ হিসাবে দেওয়া হত। অষ্টমীর দিন সকালে মা জেঠিমারা শুদ্ধবস্ত্র পরে পুজোর জোগাড় দিতেন, একশো আটটা প্রদীপ জ্বালাতেন। স্নান করে নতুন জামা পরে আমার কাজ ছিল একশো আটটা পদ্মকুঁড়িকে হালকা হাতে ফুটিয়ে রাখা। পুজোর পরে সবাই মিলে একসঙ্গে অঞ্জলি দিয়ে শান্তিজল নেওয়া হত। নবমীতে পাঁঠা বলি হত, কিন্তু মা আমাদের কোনওদিন তা দেখতে দেননি, বলতেন বাচ্চাদের মনে এই নিষ্ঠুরতার ছাপ পড়বে। সপ্তমী অষ্টমী নবমীর রাত্রে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে বিশাল উঠোনে যাত্রাপালা হত। প্রথম দু’দিন ভাড়া করা যাত্রাদল আসত। মহিলা চরিত্রেও পুরুষেরা মহিলা সেজে অভিনয় করত। তিন বার কনসার্টের পর হত ছোট করে রাধাকৃষ্ণের মানভঞ্জন পালা। তারপর আসল যাত্রাপালা। কী সব নাম! রূপবান, সোনাই দিঘি, মলুয়াসুন্দরী… ঝলমলে পোশাকে চেঁচিয়ে সংলাপ বলত। আমরা চমৎকৃত হয়ে দেখতাম। শেষদিন গ্রামের ছেলেরা একটা যাত্রাপালা করত। একমাস আগে থেকে তার রিহার্সাল চলত। প্রাচীন জমিদারবাড়ি হওয়াতে, আমাদের বাড়িটা ছিল চকমিলানো। উত্তরে চণ্ডীমণ্ডপ, দক্ষিণে লোহার পাত লাগানো কাঠের বিশাল সিংহদরজা, পুবে সার দেওয়া একতলার কাছারির ঘর আর পশ্চিমে দোতলা বাড়ি, মাঝখানে বড় উঠোন। কাতারে কাতারে গ্রামবাসী যাত্রা দেখতে উঠোনে এসে বসে পড়তেন। মহিলারা দোতলার লম্বা বারান্দায় আমার মা ঠাকুরমার সঙ্গে বসে যাত্রা দেখতেন।

অবশেষে আসত বিদায়ের দিন। দশমীর সকালে ঠাকুরমশাই একটা জলপাত্রে দর্পণ বিসর্জন দিতেন। প্রতিমা প্রদক্ষিণ করে যাত্রামঙ্গল পড়ে বিজয়া দশমীর অনুষ্ঠান পালন করা হত। মা দুর্গা চলে যাচ্ছেন। আমার মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ত।

বিকালে গ্রামবাসীরা আমাদের একচালা প্রতিমা কাঁধে করে নিয়ে নদীতে জোড়া নৌকার উপরে রাখতেন। ঠাকুরমশাই ধূপধুনো ধুনুচি দিয়ে ঐ নৌকার পরেই আরতি করতেন। আমরাও জোড়া-নৌকোয় থাকতাম। নৌকো নদী দিয়ে দুই তিন গ্রাম ঘুরে আসত। শুধু সাত বার ঘুরিয়ে দেবীপ্রতিমা বিসর্জনের সময় আমরা অন্য একটি নৌকোয় চলে যেতাম। বিসর্জনের পরে ঘাটে উঠেই আমরা মা বাবাকে প্রণাম করতাম। বাবা বাড়ির জন্য মিষ্টি কিনে নিয়ে যেতেন। আর বাড়িতে ঠাকুরমা আর মায়ের তৈরি চন্দ্রপুলি, নারকেল নাড়ু, ছাঁচে তোলা কষীরের সন্দেশ তো ছিলই।

কপোতাক্ষ নদের সেই বালুকাবেলায় ফেলে এসেছি আমার বালিকাবেলা। আমার সেজঠাকুরদামশায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিজ্ঞানীর বাড়ি হিসাবে বাংলাদেশ সরকার বাড়িটি অধিগ্রহণ করেছেন, কিন্তু কোনও সংস্কার করেননি। ইউটিউবে স্যার পি সি রায়ের বাড়ি হিসাবে দেখানো হয় কিন্তু তার ভগ্নদশা দেখলে চোখে জল আসে। তবে খবর পেয়েছি গ্রামবাসীরা এখনও সমাদরের সঙ্গে ওই চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা করেন। আমরা না থাকলেও গ্রামবাসীরা ভালবেসে আমাদের বাড়ির পুজোর ট্রাডিশন বজায় রেখেছেন। সেটি এখন সার্বজনীন দুর্গাপূজা।

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikipedia

শিখা সেনগুপ্ত বিজ্ঞানের স্নাতক। ছোটবেলা থেকেই বইপড়ার নেশা, book worm বলা যায়। কলেজ জীবন থেকে লেখালেখি শুরু। অফিস জীবনেও আনন্দবাজার সহ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষ কলাম ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। সরকারি ব্যাংক থেকে অবসরের পরে প্রথম শ্রেণীর বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, দেশ, ভ্রমণ ও আনন্দবাজারে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হয়।