১৯৭৫-৭৬ জুড়ে জর্জদাকে নিয়ে ক্রমাগত লিখি বলে সুচিত্রা মিত্রর তাবৎ অনুষ্ঠান শুনলেও ওঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার কথা মাথায় আসেনি। কে জানে, জর্জদার প্রসঙ্গ এলে কথা কাটাকাটি শুরু হবে! তখন তো বাজারে দেদার ঘুরছে যে বিশ্বভারতী বোর্ডের ফরমান জারির সঙ্গে সুচিত্রা মিত্রও যুক্ত। কিন্তু ওই যে কথায় বলে ‘কপালের নাম গোপাল’, এও প্রায় তাই দাঁড়াল। দেখা করতে গিয়েছিলাম আকাশবাণী কলকাতার তখনকার ডাকসাইটে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশন ডিরেক্টর বিমান ঘোষের সঙ্গে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ওঁর প্রেসিডেন্সি কোর্টের ফ্ল্যাটে। ওঁর আকাশবাণীর চেম্বার ছাড়াও ওঁর এই ব্যাচেলর ডেরায় তখন আমার নিয়মিত যাতায়াত। এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল পাঁচের কোঠার চেহারা, চরিত্র, কথাবার্তায় আকর্ষক এই মানুষটির। ওঁর মুখে রবিশংকর, আলি আকবর, বিলায়েতের গল্প শোনা ছিল এক অপূর্ব entertainment. তো এরকমই এক সন্ধ্যায় ওঁর ফ্ল্যাটে ঢুঁ মেরে দেখি বিমানদা আড্ডায় বসে কার সঙ্গে? না, এক ও অদ্বিতীয় সুচিত্রা মিত্রর (Suchitra Mitra) সঙ্গে!

চলে আসি, চলে আসি ভাব করছি যখন সুচিত্রাদিই বেশ মশকরার সুরে বললেন, ‘কী ব্যাপার, আমায় দেখেই বুঝি এত পালাই পালাই ভাব?’ বলতেই হল, ‘সে কী কথা? আমি তো ভাবছি আপনাদের আড্ডাটাই ডিস্টার্ব করে ফেলব।’

তখন বিমানদাই বললেন, ‘বসো, বসো। সুচিত্রার একটা এনগেজমেন্ট ছিল। আটকে আটকে রাখছি। তুমি থাকলে আমার সুবিধাই হবে।’

এরপর কখন যে দেড়টা ঘণ্টা পেরিয়ে গেল কেউ টের পাইনি। তখন রবীন্দ্র-নজরুল জলসার একটা চল ছিল। সুচিত্রাদির দেখলাম সে-ব্যাপারে কিছুটা আপত্তিই যেন। বললেন, ‘নজরুলের অসম্ভব ভালো ভালো মুডের গান আছে। কিন্তু জলসা হিট করানোর জন্য যে-কিছু গান সব সময় গাওয়া হয় সে-সবের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের মেজাজ মেলানো কঠিন হয়ে পড়ে।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘ধনঞ্জয়দা, মানবদার নজরুলগীতির পরে রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে বসতে অসুবিধে হবে?’

সুচিত্রাদি বললেন, ‘একেবারেই না। ওরা তো বড় ভালো গায়। তবে মানবের সঙ্গে দ্বৈত আসর হলে আমি আগে বসতে চাইব।’

এইসব কথার মধ্যে বিমানদা বললেন, ‘শঙ্কর, তোমার সানডে-র জন্য সুচিত্রার একটা ইন্টারভিউ নাও না!’

বললাম, ‘আমি তো চাইবই। সুচিত্রাদি কি রাজি হবেন?’

সুচিত্রাদি চোখ বড় বড় করে বললেন, ‘সে কী? ইংরেজি কাগজ বলে এত দেমাক! সুচিত্রাদি রাজি হলে… বাব্বা, পারিনে। বল, কবে চাও?’

এই প্রথম আমাকে ‘তুমি’ সম্বোধন করে ঝোলার থেকে ডায়েরি বার করে ডেট দেখতে লাগলেন। আমি নিশ্চুপে মহিলাকে (Suchitra Mitra) দেখতেই থাকলাম।

দিন সাতেক পরে সুচিত্রাদির বাড়িতে একটা গোটা দুপুর চলে গেল ওঁর সঙ্গে কথায় কথায়। কী সুন্দর গুছিয়ে যা বলার বলে যাচ্ছিলেন। আমার প্রবাসী বন্ধু দুলাল ওঁকে ওঁর কানাডা সফরে গাড়িতে করে নানা শহর ঘুরিয়েছিল, সে কথাও বললেন। জানালেন, ‘আমেরিকা আমাদের আর্থিকভাবে একটা সমস্যাই তৈরি করেছিল। তবে কানাডায় তোমার বন্ধু আর ওর বন্ধুরা প্রোগ্রাম করে করে খুব বাঁচিয়েছিল।’

এইসব কথায় কথায় সুচিত্রাদি একসময় এলেন ওঁর জীবনের দুঃখকষ্ট, চোখের জলের কথায়। আক্ষরিক অর্থে চোখের জলে। প্রশ্ন করেছিলাম, ‘আপনি বলছেন জীবনের সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতে, আপদে-বিপদে গীতবিতান আপনার সহায়, সম্বল হয়েছে। রবীন্দ্রসংগীত বা রবীন্দ্রনাথও পাশে দাঁড়াতে পারেননি, এমন কোনও দিন কি কখনও গেছে?’

সুচিত্রাদির চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। বললেন, ‘স্বামী, সংসার ছেড়ে যেদিন এককাপড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম সেদিনও আমার হাতে গীতবিতান, বুকে রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এমনও একটা দিন আছে জীবনে যেদিন না কবি, না তাঁর গান দিয়ে মনকে বোঝাতে পেরেছি। সেটা শুভময়ের (ঘোষ) মৃত্যুর দিন। শান্তিদেব ঘোষ, সাগরময় ঘোষের ভাই। অফুরান জীবনময় যুবাটি যেদিন চলে গেল, সমগ্র গীতবিতানের একটি গানও সেদিন আমায় শান্ত করতে পারেনি; মনে হয়েছিল জগৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। আর সেই শোকপর্বের মধ্যেই এক অদ্ভুত বিস্ময় জাগল ব্যক্তিমানুষ রবীন্দ্রনাথে। যিনি প্রিয় পুত্র শমীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করে বহুকাল পর কন্যা মীরাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : ‘‘শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেলে আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েছে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে।’’

‘‘না, না, চোখের জলের কথা আজ থাক। আমিই না ফলাও করে ছাত্রছাত্রীদের গেয়ে শেখাতাম, ‘দুখের কথা তোমায় বলিব না, দুখ ভুলেছি ও করপরশে /যা-কিছু দিয়েছ তাই পেয়ে, নাথ, সুখে আছি, আছি হরষে’।”

লেখাটা সানডে-তে বেরনোর পর খুব আলোচনা হয়েছিল। রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে ইংরেজি কাগজে এমন ইন্টারভিউ সে-সময় বড় একটা বেরোত বলে জানি না। স্বয়ং জর্জদাও একদিন ওঁর ওখানে যেতে বেশ রস করে বললেন, ‘শোনলাম দিদিমণিরে লয়ে কী একটা লেখেছেন আপনের কাগজে!’ জিজ্ঞেস করলাম, ‘কার কাছে শুনলেন?’ তখন ফের ওঁর হেসে বলা, ‘কী ভাবেন কী? আমার খবর দ্যাবার লোক কম? এও শোনলাম আমারে গালটাল দেননি। নাকি দিয়েছেন, আপনে দয়া করে ল্যাখেননি।’

জর্জদা যখন এসব বলছিলেন আমার চোখ সমানে চলে যাচ্ছিল ওঁর বইপত্রের তাকে, যেখানে দিব্যি শোভা পাচ্ছিল ছোট্ট ফ্রেমে ধরা একটা ছবি। ছবিটা সুচিত্রাদির।

কিন্তু যে-সুচিত্রাদিকে নিয়ে এত কথা তখন, সেই সুচিত্রাদির থেকে একটা ফোনও এল না দিন দশেকে। শেষে লজ্জার মাথা খেয়ে একদিন আমিই ফোন করলাম। কাজের লোক ওঁকে খবর দিতে বার্তা এল দিদি ব্যস্ত আছেন।

দিন সাতেকের মধ্যে তিন-তিনবার ফোন করে ওই একই কথা শুনে ফোন করা ছেড়ে দিলাম। বুঝলাম না, কোথায় কী ঘটে গেছে এর মধ্যে। অথচ উনিই বলেছিলেন, ‘লেখাটা পড়ে তোমায় ফোন করব’।

এরই মধ্যে একদিন কলামন্দিরে গান শুনতে গিয়ে দেখা বিমানদার সঙ্গে। খুব প্রশংসা করলেন লেখাটার। তাতে বলতে হল, ‘সুচিত্রাদি কিন্তু আমার ফোন ধরেননি তিনবার।’

বিমানদা বললেন, ‘জানি।’

— ‘জানেন? আপনাকে বলেছেন?’

বিমানদা হাসলেন, ‘জানোই তো কী ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। বলল, লিখেছে তো ভালো। তা বলে আমার কান্নাকাটি নিয়ে লেখার কী দরকার ছিল? আমি কি ন্যাকা, প্যানপেনে?’

বললাম, ‘লোকে তো এই প্রথম জানল ওর personal tragedy-র কথা। তা নিয়ে ওঁর ডিগনিফাইড অ্যাটিটিউড।’

বিমানদা বললেন, ‘ছেড়ে দাও। ও ঠিক তোমায় যোগাযোগ করবে।’

আমি ছেড়েই দিয়েছিলাম। বহুদিন কোনও যোগাযোগ করিনি। ওঁর সব প্রোগ্রামে যেতাম, কিন্তু ব্যাকস্টেজে গিয়ে দেখা করিনি, ভালো লাগার কথা জানাইওনি। তারপর নিজেই একদিন কাছে ডেকে নিলেন, আর ফের কী যে সোহাগ! সে সব কথা আমার এই স্মৃতিকথার যথাস্থানে আসবে। আপাতত শুধু এটুকুই বলি যে একটা সময় এল যখন পৃথিবীর কত কিছু নিয়েই যে বলার থাকত দিদির। পাঁচ-সাতদিন পর পর সকালে একটা ফোন। ইন্দ্রাণী ফোনটা ধরলে বলতেন, ‘দে তো, আমার বয়ফ্রেন্ডকে ফোনটা দে।’

সেই ফোনটা ধরলে কত যে কথা সুচিত্রাদির! মনে করলে আমারই চোখে জল আসছে এখন।

(চলবে)

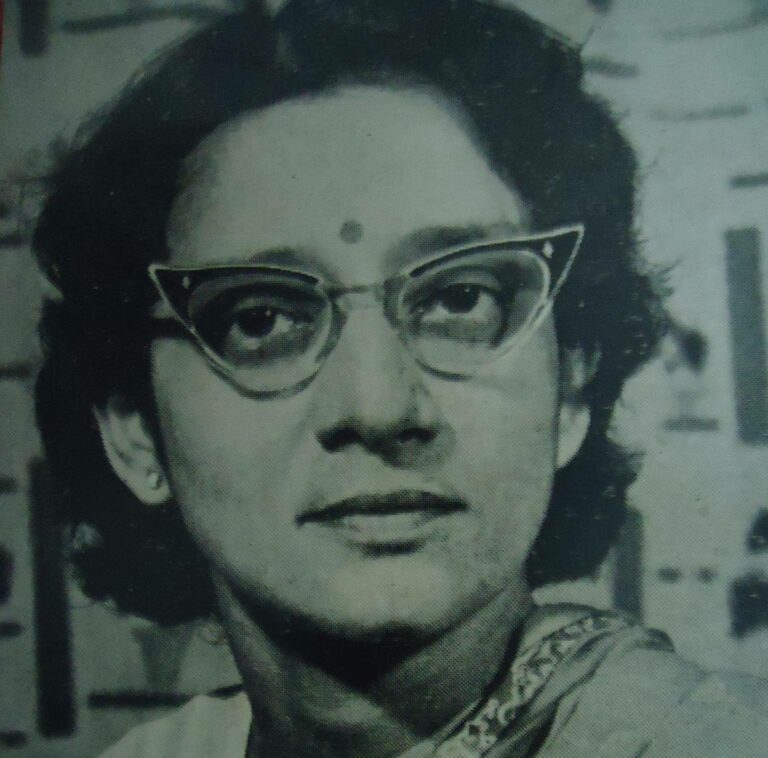

*ছবি সৌজন্য: Suchitra Mitra Facebook page

*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ২৭ মার্চ, ২০২৪

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।

One Response

শংকর লাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা এত ভালো লাগে যে বলা যায় না। ওনার জরজদা কে নিয়ে লেখাগুলি ও মোহরদি এবং সুকবিত্র মিত্রর ওপর লেখাগুলি একত্রে কোথাও পাওয়া যাবে কি?