বর্তমান প্রজন্মের সদস্যরা আজকের ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে অতীতের ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী যূথিকা রায়ের (Juthika Roy) নাম জানেন কী না বলতে পারব না। তবে যাঁর গান শুনে রাষ্ট্রপতি মুগ্ধ হয়েছিলেন সেই যূথিকা রায়ের সান্নিধ্যে যাওয়ার এবং স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রথম দিন ওঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে গিয়ে ওঁকে দেখে মনে হয়েছিল যে শিল্পীমনস্ক মানুষেরা যদি এমন বিনয়ী হতেন তাহলে শিল্প-সংস্কৃতির অঙ্গনটা আরও কত সুন্দর হত!

যূথিকাদির সঙ্গে আমার যোগাযোগ বা পরিচয় পারিবারিক বৃত্তের সূত্র ধরে নয়। ২০০৪ সালের মাঝামাঝি ঠিক করেছিলাম সত্য সাইবাবাকে নিয়ে এবং তাঁর সুবিশাল কর্মকাণ্ড নিয়ে একটা বই লেখার প্রয়োজন। কারণ, তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি কিছু না জেনেই অধিকাংশ মানুষ তাঁর বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা বা তথ্য প্রচার করে আসছেন বহুদিন ধরে। তাই এমন একটা বই লিখব যেখানে তাঁর মহিমা প্রচার না করে বিনামূল্যে দক্ষিণ ভারতের ছোট্ট শহর পুট্টাপর্থিতে স্থাপিত বৃহৎ হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা সত্য সাই স্কুল এবং কলেজে উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষাব্যবস্থা অন্ধ্রপ্রদেশের রায়েলসিমা এলাকায় এবং চেন্নাই শহরে জলের ব্যবস্থা করা থেকে আরও অন্যান্য সামাজিক কর্মকাণ্ডের কথা সবাইকে জানানোর উদ্দেশেই একটা বইয়ের প্রয়োজন। আরও একটা কথা প্রকাশ করার প্রয়োজন ছিল, সেটা হল ওই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার জন্য ওঁর শিষ্য হওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে জাতপাত এবং কোনও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নও ওঠে না। আর কার আর্থিক অবস্থা কেমন, সেই প্রসঙ্গও এখানে অবান্তর।

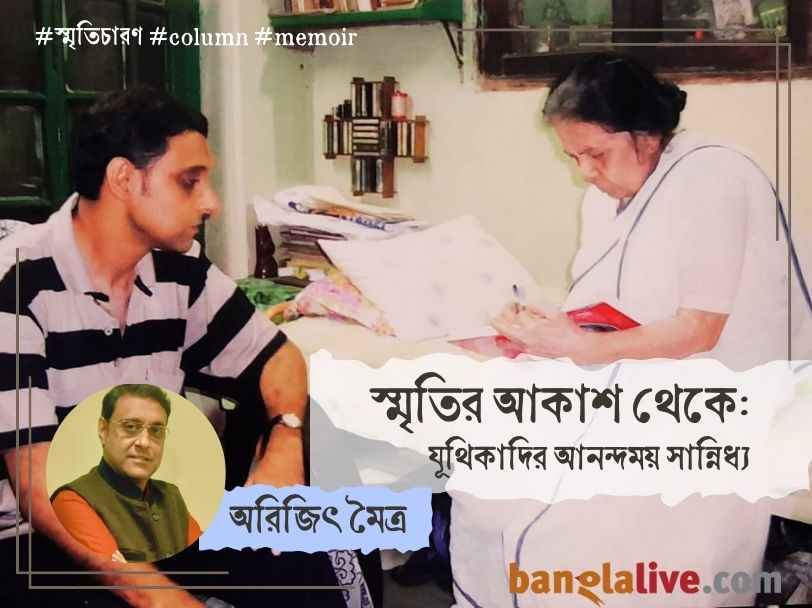

যাক আসল প্রসঙ্গে ফেরা যাক। যে সব বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা সত্য সাইবাবার সান্নিধ্যে এসেছিলেন। তাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা রাখতে চেয়েছিলাম। সেই সূত্রেই যূথিকাদির সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরিচয়। যতদূর মনে পড়ে ‘গণশক্তি’ পত্রিকার ‘ডায়াল’ বইটির থেকে ওঁর নম্বর পাই এবং ফোন করি। নিজের পরিচয় দেওয়ার পরে আমার ফোন করার উদ্দেশ্য ওঁকে জানালে একদিন দেখা করতে বললেন। উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলে আরেক বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশেই থাকতেন। ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। যাওয়ার দিনে ওঁকে আরও একবার ফোন করে নিলাম। এরপর সন্ধ্যেবেলায় নির্ধারিত সময়ে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে বেল বাজিয়ে প্রতীক্ষা। দরজা খুলে মুখে একটা সরল হাসি নিয়ে আন্তরিক সুরে অভ্যর্থনা। নিয়ে গেলেন বাড়ির তিনতলায় ওঁর নিজস্ব ঘরে।

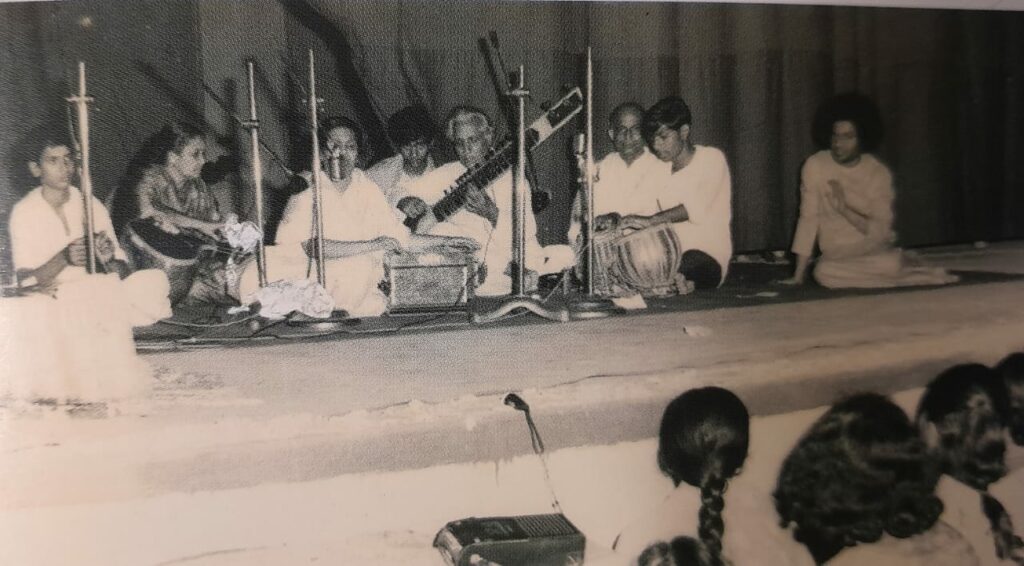

আসল কাজ শুরু করার আগে কিছুক্ষণ কথা হল। ব্যবহারে মনে হল কতকালের চেনা-পরিচয়। বাড়ির পরিবেশটাও সুন্দর। উত্তর কলকাতার পুরনো ধাঁচের বাড়ি কিন্তু গৃহকর্ত্রীর হাতের ছোঁয়ায় সব কিছুই পরিচ্ছন্ন। ঘরের এক কোণে যত্ন করে ঠাকুরের আসন সাজানো। তখনও স্মার্ট ফোনের সহজলভ্য ছিল না, তাই টেপ রেকর্ডারে যূথিকাদির বক্তব্য ধরে রাখলাম। গান করার জন্য প্রশান্ত নিলয়ম আশ্রমে যাওয়া, ওখানকার পরিবেশ, সেখানে গান গাওয়া এবং সত্য সাইবাবার সান্নিধ্য ও প্রাপ্ত আশীর্বাদের কথা সবকিছুই অত্যন্ত নিখুঁতভাবে শোনালেন। উনি যেহেতু রামকৃষ্ণ মিশনের থেকে দীক্ষিত ছিলেন সেই কারণে প্রশান্তি নিলয়মে যাওয়ার বিষয়ে প্রথমে ওঁর মনে একটা দ্বিধা দেখা দিয়েছিল। সে-কথাও গোপন করলেন না। সেই শুরু, তারপর থেকে যূথিকাদি খুব অল্পদিনের মধ্যেই আপন করে নিলেন। বাড়িতে গেলে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়তেন না।

একদিন আলমারি খুলে অতি যত্ন করে রাখা নবরত্নের হার যেটা সত্য সাইবাবা তাঁকে দিয়েছিলেন, সেটা দেখালেন। শুধু তাই নয়, গলায় পরতেও বললেন। একদিন শোনালেন প্রবাদপ্রতিম চলচ্চিত্র নির্মাতা দেবকীকুমার বসুর ছবিতে গান করার অভিজ্ঞতার কথা। এ-কথার রেশ আমার মনে রয়ে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরে যখন আমরা তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে নন্দনে দেবকী কুমার বসু নির্মিত চলচ্চিত্র নিয়ে অনুষ্ঠান করি, তখন যূথিকাদিকে ডাকতে তিনি সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন আসতে। মাঝেমধ্যে যখন কারণে-অকারণে ওঁর শ্যামপুকুর বাড়ি যেতাম, দেখতাম বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে অসংখ্য শংসাপত্র, স্মারক এবং ভারত সরকারের দেওয়া পদ্মশ্রী উপাধি। মনে হত যে দেশের সরকার অত্যন্ত দায়সারাভাবে তাঁর মতো ভারতবিখ্যাত ভজন শিল্পীকে ‘পদ্মশ্রী’ দিয়েই কর্তব্য সেরেছেন। অবশ্য এটাই আমাদের দেশের প্রচলিত প্রথা যা আজও বহমান। কিন্তু তা নিয়ে যূথিকাদির মনে কোনও মান-অভিমান বা ক্ষোভ ছিল না।

সেই সময়ে একদিন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী যূথিকাদির সঙ্গে দেখা করতে যান তাঁর বাড়িতে। যূথিকা রায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় রয়েছে জেনে, আমার কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে সে-কথা যূথিকাদিকে জানাই। ওঁর অনুমতি নিয়ে তাঁদেরকে ওঁর বাড়িতে নিয়ে গেলে সেই একই আন্তরিক অভ্যর্থনা চোখে পড়ে। যূথিকাদি কোনওদিন সেই অর্থে সংসার করেননি, মানে বিয়ে বস্তুটিকে এড়িয়ে সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন ছিলেন। বলা যায় ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপন করতেন। তাঁর সংসার বলতে তাঁর দুই বোন, ভাইপো এবং গোটাকতক বেড়াল আর অবশ্যই তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা। খুব শান্ত স্বভাবের মানুষ যূথিকাদি কম কথা বলতেন। কিন্তু যখন গল্প করতেন তখন মন খুলে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। মাঝে মাঝে ফোন করে জানতে চাইতেন যে আমরা কবে আবার পূট্টাপর্থি যাব। অনুরোধ করতেন গেলে যেন বিভূতি নিয়ে আসি। সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের প্রশান্তি নিলয়মে গেলে আমি যূথিকাদির কথা মাথায় রেখে বিভূতি এবং বাবার ছবি নিয়ে এসে দিতাম। ভীষণ খুশি হতেন।

পরিচয় হওয়ার কয়েক বছর পরে একদিন ফোন করে আমায় ওঁর বাড়িতে যেতে বললেন। গিয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা চিন্তিত। তিনতলায় নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা সমস্যার কথা বললেন। সেটা হল বাড়িওয়ালা ক্রমাগত তাড়া দিয়ে চলেছে বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তাঁদের বাড়ি প্রমোটারের হাতে তুলে দেবেন। কিছুটা ক্ষতিপূরণ দিলেও হুট করে বাড়ি পাওয়া সম্ভব নয়। সব শুনে আমার ঠিক কী করণীয় বুঝতে পারলাম না। ‘দেখি কী করা যায়’ গোছের একটা মামুলি কথা বলে চলে এলাম। ভাবতে বসলাম আমাদের সবার গর্ব যূথিকা রায়ের পাশে ওঁর প্রয়োজনে কীভাবে দাঁড়ানো যায়। বাড়িওয়ালার ক্ষতিপূরণের অঙ্কের সঙ্গে আরও বেশ খানিকটা অর্থের প্রয়োজন একটা নতুন বাসস্থান কেনার জন্য। সেই সময়ে যূথিকাদির বয়স প্রায় নব্বই বা তার থেকে সম্ভবত কিছুটা বেশি। পাবলিক ফাংশনে আর গান করেন না। মানুষের পছন্দও বদলেছে। ভক্তিমূলক গান তাঁরা খুব একটা শুনতে চান না। তাছাড়া সঙ্গীত জিনিসটা যূথিকাদি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেননি। করেছিলেন সাধনার একটা অঙ্গ হিসেবে।

এর বেশ কিছুদিন পরেই একটি বেসরকারি সংস্থা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে রবীন্দ্র তিরোধান দিবস বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। একই সঙ্গে তাঁরা এও জানালেন যে কোনও একজন বর্ষিয়ান শিল্পীকে তাঁরা সম্মান জ্ঞাপন করতে চান। সেই সঙ্গে দিতে চান একটা মোটা অঙ্কের অর্থমূল্য। মুহূর্তের মধ্যে আমার মনে পড়ে যায় যূথিকাদির নাম। একই সঙ্গে এটাও মনে হল যে ওই সম্মান জ্ঞাপনের জন্য তাঁর থেকে যোগ্যতর আর কেই বা হতে পারে!উদ্যোক্তাদের জানালাম তাঁর নাম। তাঁরাও সানন্দে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করল। মনে পড়ে সেদিনের অনুষ্ঠানে যূথিকাদি ছাড়াও এসেছিলেন শিল্পগুরু অবণীন্দ্রনাথের পৌত্র অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকেই হয়তো জানেন না যে বাইশে শ্রাবণ তারিখটি রবীন্দ্রপ্রয়াণ দিবস ছাড়াও আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল তিথি অনুযায়ী ওইদিন অবন ঠাকুরের জন্মদিন। সব শুনে যূথিকাদি খুব খুশি। অনুষ্ঠানের দিন তিনি এলেন, সম্মান গ্রহণ করলেন এবং এক লাইন গানও গাইলেন। উপস্থিত শ্রোতা-দর্শকদের জানালেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অনুষ্ঠানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে গান শোনাবার অভিজ্ঞতা। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের পরে কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গ্রামাফোন কোম্পানি কয়েকটি কবিতা এবং গান রেকর্ড করে বাজারে ছাড়েন। গায়ক-গায়িকাদের তালিকায় ছিলেন যূথিকাদি। সেই রেকর্ডে তিনি প্রণব রায়ের কথায় এবং কমল দাশগুপ্তের সুরে দুটি গান রেকর্ড করেন। সেগুলো হল ‘সন্ধ্যার রবি উদিবে গগনে নূতন জন্ম লভি’ এবং ‘হে কবি বিদায়’। শেষের গানটির সুরকারও ছিলেন কমল দাশগুপ্ত, কিন্তু এই গানের বাণী রচনা করেন শৈলেন রায়। রেকর্ড নম্বরটা ছিল F27189।

সব কিছু মিটে যাওয়ার পরে একদিন আমি এবং আমার পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে আবারও গেলাম তাঁর শ্যামপুকুর স্ট্রিটের বাড়িতে। খুব খুশি হলেন। সেদিন তাঁর দু’চোখে কৃতজ্ঞতা। অথচ আমি ওঁকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না যে ওঁর প্রয়োজনের সময় আমি সেই সমস্যার শরিক হতে পেরে আমিই ধন্য। সেদিনের সন্ধ্যাটা গানে-গল্পে-আনন্দে কেটে গেল। এত কথার মধ্যে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে যথাসময়ে ‘চিরপথের সঙ্গী’ শীর্ষক সত্য সাইবাবা বিষয়ক গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হওয়ার পরে বইটি যূথিকাদির হাতে তুলে দিতে পেরে আমিও যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, উনিও আনন্দিত হয়েছিলেন। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে কোনও কারণে আসতে না পারলেও উনি ফোন করে নিয়মিত সব খবর নিতেন আমার কাছ থেকে। ওর মধ্যে বেশ ক’টা বছর কেটে যাওয়ার পরে উত্তর কলকাতার বহুদিনের বাসস্থান ছেড়ে চলে গেলেন আরও খানিকটা দূরে বরাহনগরে। যোগাযোগ কিন্তু ছিন্ন হয়নি। অবশ্য যাতায়াতটা অনেক কমে গিয়েছিল দূরত্বের কারণে।

তবুও একদিন গেলাম। তখন আমার পায়ে একটা চোট লেগেছিল বলে চলাফেরা করতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা শুনে ওই বয়সে তিনি অসুস্থ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও একটা ভারি চেয়ার নিয়ে এনে আমাকে বসতে বললেন। আমি তো অপ্রস্তুত। ফ্রিজ থেকে বরফ নিয়ে এসে নিজেই শুশ্রুষা শুরু করলেন। আজ এসব কথা মনে পড়ে। মনে হয় যেন গতজন্মের কথা। বরাহনগরে গিয়ে বছরখানেকের মধ্যে বয়সজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়িতে চিকিৎসা শুরু হলেও পরে স্থানান্তরিত করতে হয় দক্ষিণ কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে একদিন সেখান থেকেই চলে গেলেন অন্য লোকে। সুচিত্রা সেনের জীবনাবসানের পরে শুনেছি মিশনের পক্ষ থেকে মা সারদার প্রসাদি শাড়ি পাঠানো হয়েছিল তাঁর শেষযাত্রার জন্য। কিন্তু যূথিকাদির বেলায় সবই শূন্য। যদিও তিনি আজীবন মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন!

অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।