বিশেষ কোনও সাজসজ্জা নেই, অসম্ভব ব্যক্তিত্বের অধিকারী দৃপ্ত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের-গান আর গানের শব্দের অর্থকে স্রোতার কাছে পৌঁছে দেওয়া মানুষটির নাম সুচিত্রা মিত্র (Suchitra Mitra)। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবন দেবতা আর কবির গান তাঁর সাধনা। জীবনের ওঠা পড়ার সঙ্গে আজীবন যুদ্ধ করেছেন নিজের আদর্শ আপোষ না করে। তাঁর যুদ্ধের হাতিয়ার অবশ্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত।

আলোর বেণু সুপ্রীতিদি : অরিজিৎ মৈত্র

শৈশব থেকেই পরিচিত হয়েছিলেন গান আর সাহিত্যের সঙ্গে। অনেকেই জানেন যে বাবা সৌরিন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় পেশায় ছিলেন উকিল আর নেশায় সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্র অনুরাগীও বটে। তাঁর এক স্মৃতিকথায় বলেছিলেন, ‘একবার বাবার সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ির বিচিত্রায় গিয়েছিলাম, মনে পড়ে জোব্বা পড়া দীর্ঘদেহী রবীন্দ্রনাথকে। কিন্তু কী বলেছিলেন আজ আর মনে নেই।’ এর কয়েকবছর পরে কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের এক বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে সজল চোখে দেখেছিলেন কবির শেষযাত্রা, শুনেছিলেন বিপুল পরাজয়ের তুমুল জয়ধ্বনি। তারপর আপনজনেদের বলেছিলেন, ‘আর শান্তিনিকেতনে গিয়ে কী হবে? রবীন্দ্রনাথ তো আর নেই।’ কিন্তু বাবা সৌরিন্দ্রমোহন বলেছিলেন, ‘তিনি নেই কিন্তু তাঁর ভাবনা আর আদর্শটা তো রয়ে গেছে।’ এর কিছুদিন পর ট্রেনে চেপে বসলেন লাল মাটির দেশে যাওয়ার জন্য। শান্তিনিকেতনের মাটিতে গিয়ে দেখলেন সাত ঋতুর সাত রঙ।

শালবীথি, আম্রকুঞ্জ, তিন পাহাড়ের প্রাঙ্গণে অবাধ বিচরণ আর গান শুধু গান। সারা জীবনই কান্না-হাসির দোলদোলানো পৌষ-ফাগুনের পালার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। যাঁরা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন তাঁরা জানেন যে বিভিন্ন সময়ে তাঁর ব্যবহারে তারতম্য দেখা যেত। আমরা ইংরেজিতে যাকে মুড সুইং বলি তাই। অনেকে এতে বিরক্ত হতেন আবার দুঃখও পেতেন। আসলে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সম্ভবত মাঝে মধ্যে তাঁর মনের ওপর প্রভাব ফেলত। অন্যদিকে দেখা যেত যে পূর্বে যে মানুষটিকে এড়িয়ে গেছেন, আবার তাঁকেই স্নেহ দিয়ে কাছে টেনে নিয়েছেন। তখন আবার সুচিত্রা মিত্রর চোখে জল। এমন ঘটনা বহুবার আমার চোখে পড়েছে। আজীবন বিশ্বাস রেখে চলেছেন বামপন্থায়। এক সময় সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণকলি সুচিত্রা মিত্র গণনাট্য সংঘের দিনগুলোতে গেয়েছেন ‘সেই মেয়ে।’ শুধু নিজে গান করেননি গান শিখিয়েওছেন। দ্বিজেন চৌধুরীর সঙ্গে গড়ে তুলেছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার স্কুল ‘রবিতীর্থ’। নামটি দিয়েছিলেন ড.কালিদাস নাগ। মায়ের কাছে শুনেছিলাম আমার বয়স যখন মাত্র আটদিন, তখন নাকি সুচিত্রাদি আমাকে দেখতে আসেন মামার বাড়িতে। আমার মা ছিলেন ‘রবিতীর্থ’-র প্রথম যুগের ছাত্রী। ‘রবিতীর্থ’ তখন ছিল উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রিটে। পরে স্কুলটি উঠে আসে দক্ষিণ কলকাতার পরাশর রোডে। কালে কালে রবিতীর্থ-র ছাত্র-ছাত্রীদের খাতায় আমারও নাম ওঠে এবং অবশ্যই তা সুচিত্রাদির উদ্যোগে।

রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে ওঁর অনুভূতিটাই ছিল স্বতন্ত্র। বলতেন, ‘আমার সব সময় মনে হয়, এই গান তো আমার নিজের, আমার সমস্ত অনুভবের কথাই লেখা আছে ওঁর গানে। মানে আমার কথাই উনি নিয়ে নিয়েছেন। অতীতের অশান্ত কলকাতার পথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরাতে লড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’।

প্রথম তিন বছর কিন্তু গান শিখেছিলাম উমা দে শীল, রথিন চৌধুরী এবং তুষার ভঞ্জ প্রমুখের কাছে। চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ষে পেয়েছিলাম সুচিত্রাদিকে। খাতা দেখে গান গাওয়া একদম পছন্দ করতেন না। বলতেন ‘গান সব সময় মুখস্ত করে গাইবে। চেষ্টা করবে গানের প্রতিটা কথার মানে বুঝে গাইতে।’ গান করার পাশাপাশি তিনি একাধিক সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্তও রেখেছিলেন। এই বিষয়ে তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল প্রয়াত তুষার তালুকদার এবং মিঠুন চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে ওঁর অনুভূতিটাই ছিল স্বতন্ত্র। বলতেন, ‘আমার সব সময় মনে হয়, এই গান তো আমার নিজের, আমার সমস্ত অনুভবের কথাই লেখা আছে ওঁর গানে। মানে আমার কথাই উনি নিয়ে নিয়েছেন। অতীতের অশান্ত কলকাতার পথে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফেরাতে লড়ির ওপর দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’।

জীবনের প্রান্তবেলায় পূর্বাচলের দিকে তাকিয়ে এক ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারণে অকপটে জানিয়েছিলেন ‘সেদিন বুঝেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের গানকে হাতিয়ার করে পৌঁছে যাওয়া যায় লক্ষ জনতার মাঝে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পরে ওঁর অনেক জমে থাকা ছবি একত্র করে একটা অ্যালবামের মধ্যে সাজিয়ে রাখলাম। একদিন কথা প্রসঙ্গে সুচিত্রাদি সেটা দেখতে চাইলেন। অগণিত ছবির মধ্যে একটা খুব পুরনো ছবি ছিল হেমন্ত দাদুর সঙ্গে আমার। বিশেষ ওই ছবিটা দেখে সুচিত্রাদি মজা করে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এটা কে?’ ছবিটা আমারই বলাতে স্নেহ আলিঙ্গনে আমাকে বন্দি করলেন। দেখলাম সেই মুহুর্তে সুচিত্রাদির দুচোখ ভরা জল। ভীষণ ইমোশনালও ছিলেন। আবেগপ্রবণ, সংবেদনশীল মনের মানুষ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। গানের ফাঁকে মাঝে মধ্যে ছড়া শিখতেন আর ছবিও আঁকতেন। এসবের সঙ্গে মূর্তিও গড়তেন। পরিবার-পরিজনের প্রতি কর্তব্য, নিজের সংসারের খুঁটিনাটি দেখাশোনা, সবই করেছেন নিয়ম মেনে। একসময় কলকাতার শেরিফও হয়েছিলেন। আমি যদি খুব একটা ভুল না করি তবে সুচিত্রাদিই ছিলেন কলকাতার প্রথম মহিলা শেরিফ। জীবনে অনেকবারই সুচিত্রাদির একক সঙ্গীত শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ।

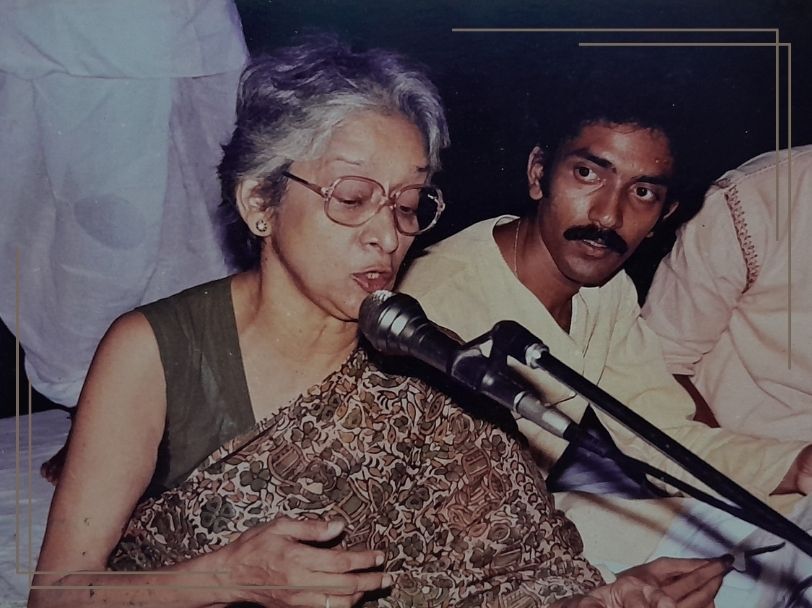

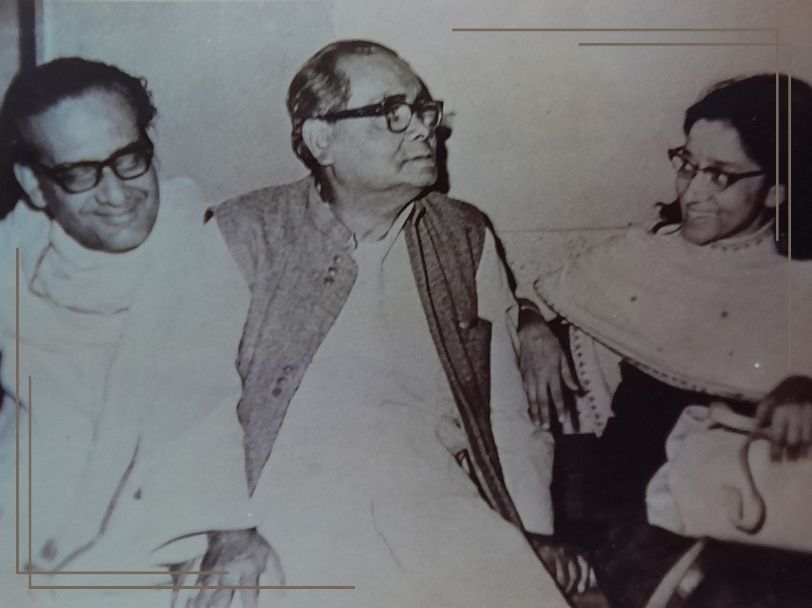

সুচিত্রাদি আনমনে গেয়ে যাচ্ছেন একের পর এক ঋতু পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত। আবার একদিন শুনেছিলাম বাল্মীকি প্রতিভার সব কটি গান। তবে সব থেকে স্মরণীয় অনুষ্ঠান আমার কাছে মনে হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ১৯ শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রসদনে ‘উপমা’ সংস্থার নিবেদন ‘রবিঠাকুরের গান বনাম রবীন্দ্রসঙ্গীত’। পার্থ এবং গৌরী ঘোষের আয়োজনে সেদিনের অনুষ্ঠানে ছিল চাঁদের হাট। সুচিত্রা মিত্র ছাড়াও ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সেদিনটা ছিল সুচিত্রাদির জন্মদিন। সেদিন রবীন্দ্রসদনে একটাও আসন খালি ছিল না। প্রেক্ষাগৃহের মেঝেতেও লোক বসেছিল। এমনকি গ্রীনরুমও ভর্তি। হেমন্ত, সুচিত্রা, কনিকার একত্র পরিবেশনা সচরাচর দেখা যায় না। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন পার্থ ঘোষ। কে কোন গানটা গেয়েছিলেন, সেটা আজ আর মনে নেই। শুধু মনে আছে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায় তিনজন শিল্পী একসঙ্গে গেয়েছিলেন ‘পুরানো সেই দিনের কথা’। সেদিন এক অদ্ভুত আবেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত সব শ্রোতা-দর্শকেরা । সুচিত্রাদি সব সময়ই নতুন কিছু করতে ভালবাসতেন। বেশ কয়েকটি বাংলা ছবিতে অভিনয়ও করেন। তবে সব থেকে অদ্ভুত একটা জিনিস আমার মনে হয়েছিল যে, যাঁর কণ্ঠস্বর সবার কাছে এত প্রিয়, অভিনয়ের সময় তাঁর নিজের গলাকে ব্যবহার করতে না দিয়ে সুচিত্রাদির লিপে অন্যের গলা কেন ব্যবহার করেছিলেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ? এমন একটা বিকৃত চিন্তা তাঁর মাথায় কেন এসেছিল জানি না। আর সুচিত্রাদিই বা কেন এরকম একটা প্রস্তাবে রাজি হন, সেটাও অজানা। সুচিত্রাদির ভীষণ ইচ্ছে ছিল ‘রবিতীর্থ’-র নিজস্ব একটা বাড়ি তৈরি হোক কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওস্তাদ আমজাদ আলি খানকে নিয়ে একটা বৃহৎ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কিছুই হয়নি। বর্তমানে ‘রবিতীর্থ’-র দরজায় তালা ঝুলছে, তার ওপর ধুলোর আস্তরণ।

সুচিত্রাদির অনেক সহযোগীই আজ আর নেই আর যাঁরা রয়েছেন তাঁরা অসুস্থ। তাঁর অতি প্রিয় একজন-দুজন সুচিত্রাদির জীবদ্দশাতেই সরে গিয়েছিলেন অনেকদূরে। কেউই কোনও প্রচেষ্টা করেননি তাঁর সাধের ‘রবিতীর্থ’-কে বাঁচিয়ে রাখতে। ‘রবিতীর্থ’-র সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অনেক স্মৃতি। বিশেষ করে মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর দিনে সন্ধ্যেবেলায় সুচিত্রাদি এসে হারমোনিয়াম ধরে বসতেন আর তাঁর ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গেয়ে যেতেন একের পর এক গান। কখনও ‘মধুর ধ্বনি বাজে’ তো আবার কখনও ‘দুই হাতের মন্দিরা যে সদাই বাজে।’ সুচিত্রা মিত্রর সঙ্গীত জীবনের আরও একটি বিশেষত্বের কথা না বললেই নয় সেটা হল রবীন্দ্রনাথের অল্পশ্রুত গান তিনি সারাজীবন ধরে গেয়ে গেছেন তাঁর শ্রোতাদের জন্য। যেমন ‘মম মনো উপবনে চলে অভিসারে’, ‘ফিরবে না তা জানি’, ‘শূন্য হাতে ফিরি হে নাথ’, ‘মনো মন্দির সুন্দরী’, ‘ওরে আগুন আমার ভাই আমি তোমারই গান গাই’, ‘প্রচন্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন দারুণ ঘনঘটা’, ‘আমার জীর্ণ পাতার যাবার বেলা’, ‘পূর্বাচলের পানে তাকাই’ ইত্যাদি। এখন তো রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীরা বিশেষ কিছু নির্বাচিত গানই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গানের যখন মেলবন্ধন ঘটত, তখন শ্রোতারা চলে যেতেন এক অন্য জগতে। যাঁরা চোখে সেইসব মুহূর্ত না দেখেছেন, তাঁর পক্ষে এমন ছবি কল্পনা করাও কঠিন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছাড়াও সুচিত্রাদি অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখের গান গেয়েছেন কিন্তু সংখ্যায় অল্প।

সুচিত্রাদির গান আর গায়কী বরাবর প্রশংসিত হয়েছিল সাহানা দেবী, কনক বিশ্বাস, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে। শান্তিদেব ঘোষের মতন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে সুচিত্রাদি তো গানও শিখেছিলেন। মজা করে বলতেন, বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবীর কাছে গান শিখতে গিয়ে দেখতাম বিবিদি আর প্রমথবাবু নিজেদের ভেতর ফরাসি ভাষায় ঝগড়া করছেন।

বাংলা চলচ্চিত্রের নেপথ্যেও কণ্ঠদান করেছেন যেমন দেবকীকুমার বসুর ‘অর্ঘ্য’, ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’, ‘মহাশ্বেতা’ ইত্যাদি ছবিতে। আবার তাঁর রবিতীর্থের ছাত্র-ছাত্রীরা সমবেত গান গেয়েছেন তপন সিংহের ‘কাবুলিওয়ালা’ এবং নরেশচন্দ্র মিত্রর ‘বউ ঠাকুরানীর হাট’ ইত্যাদি ছবিতে। প্রবাদপ্রতিম কবি-গীতিকার চলচ্চিত্র পরিচালক গুলজার বলেছিলেন, ‘বাংলা গান, বিশেষ করে টেগোরের গান শুনতে হলে মনে পড়ে যায় দুজন শিল্পীর কথা। একজন হেমন্তদা আর একজন সুচিত্রা মিত্রজিকে।’ সুচিত্রাদির গান আর গায়কী বরাবর প্রশংসিত হয়েছিল সাহানা দেবী, কনক বিশ্বাস, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে। শান্তিদেব ঘোষের মতন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর কাছে সুচিত্রাদি তো গানও শিখেছিলেন। মজা করে বলতেন, বিবিদি অর্থাৎ ইন্দিরা দেবীর কাছে গান শিখতে গিয়ে দেখতাম বিবিদি আর প্রমথবাবু নিজেদের ভেতর ফরাসি ভাষায় ঝগড়া করছেন। সুচিত্রাদির জন্মশতবর্ষে অনেক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনেকেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। সবশেষে আমি সকলকে বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের অনুরোধ করব সুচিত্রা মিত্র রচিত ‘রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত জীবন’ বইটি পড়তে। অবশ্য জানি না বর্তমানে সেই বইটি খুব একটা সহজলভ্য হবে কী না। যদি সুযোগ হয় পড়বার, তবে এইটুকু বলতে পারি প্রত্যেকে সমৃদ্ধ হবেন। বুঝতে পারবেন যে গান গাইতে গেলে মানুষ রবীন্দ্রনাথকেও ভালো করে জানতে হবে। প্রার্থনা করি বারবার সুচিত্রা মিত্র যেন জেগে ওঠেন গানের সুরে।

অরিজিৎ মৈত্র পেশায় সাংবাদিক। তপন সিংহ ফাউন্ডেশনের সম্পাদক অরিজিৎ পুরনো কলকাতা নিয়ে চর্চা করতে ভালবাসেন। নিয়মিত লেখালিখি করেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। প্রকাশিত বই: অনুভবে তপন সিনহা, ছায়ালোকের নীরব পথিক বিমল রায়, চিরপথের সঙ্গী - সত্য সাই বাবা, বন্দনা, কাছে রবে ইত্যাদি।