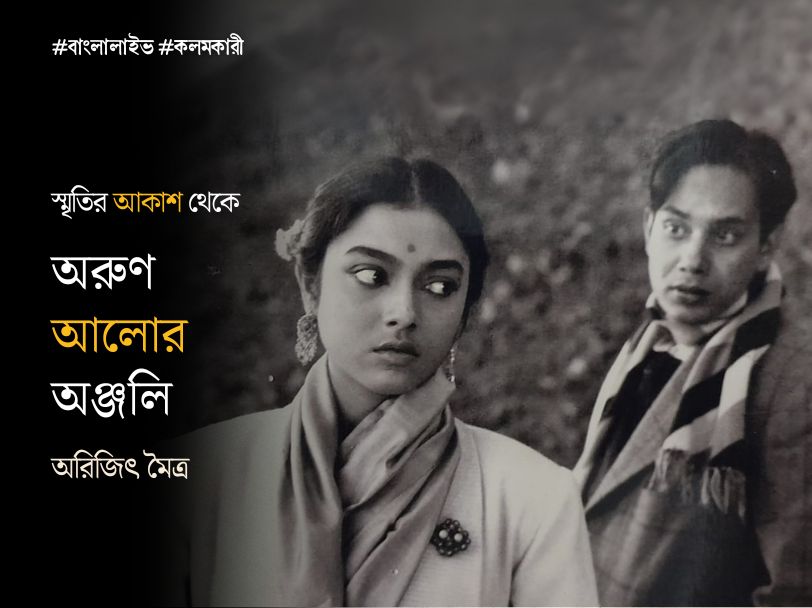

মহানায়কের প্রয়াণের কয়েক মাস পরেই শ্রদ্ধাঞ্জলিস্বরূপ দু’টি রেকর্ড প্রকাশ করে গ্রামোফোন কোম্পানি, যার দ্বিতীয়টি ছিল উত্তমের লিপে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান। সঙ্গে হেমন্তর গলাতেই স্মৃতিচারণ। শুরুতেই মহাগায়ক বলে উঠেছিলেন- ‘উত্তমকুমার নায়ক।’ পরক্ষণেই, এ বলাটা যেন যুৎসই হল না মনে করে হেমন্ত বললেন, ‘মহানায়ক।’

ঠিকই তো! তাঁর চলে যাওয়ার (১৯৮০) চল্লিশ বছর পরেও এক ও অদ্বিতীয় ভাবে ‘মহানায়ক’-এর এক তর্কহীন স্বীকৃতি নিয়ে বাঙালি-মননে গেঁথে রয়েছেন উত্তমকুমার। তাঁর পিতৃদত্ত নাম অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ছবির জগতে তাঁর নাম-পরিবর্তন কী ছিল নিছক একটি সাধারণ ভাবনা? নাকি এক গভীর উপলব্ধির ফসল? প্রথমেই আসা যাক সেই ঘটনাতেই, যা থেকে বোঝা যাবে শুরু থেকেই কতটা মহানায়কোচিত চিন্তাধারা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন।

আহিরীটোলার মামারবাড়িতে ১৯২৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। মাতামহ নাম দিয়েছিলেন – ‘উত্তম’। এই নামটাই ছবির জগতের পক্ষে উপযুক্ত মনে করেছিলেন মহানায়ক। কেন? তাঁর আংশিক আত্মজীবনী ‘হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর’ বইতে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন- ‘অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেছেন, আমার ছেলেবয়সের অরুণকুমার নাম আমি কেন পরিবর্তন করলাম?… অরুণকুমার- অর্থাৎ সূর্যের পুত্র। সূর্যদেব হচ্ছেন সেই সে দেবতা, যাঁর দয়ায়, জগৎ ও তাঁর সৃষ্টি রক্ষা পায়। কিন্তু আমি তো তা নই। এ যুগের কবিগুরুর নামও তাই। মধ্যাহ্ন ভাস্করের মতন তিনি সাহিত্যজগতে বিরাজিত।… তাই আমি ভেবে দেখলাম তাঁরই সাজে ‘রবীন্দ্র’ নাম নেওয়া। কিন্তু আমি? আমি তো সামান্য মানুষ। ও নাম বা তাঁর পুত্র হবার যোগ্যতা আমার কোথায়? তাই আমার নিজের নাম বদল করে রাখলাম উত্তমকুমার। অর্থাৎ আমি হচ্ছি উত্তম-মানুষের পুত্র।’ এ বিষয়ে তাঁর আরও বক্তব্য, মানুষ নিজে যেমনই হোন না কেন, প্রত্যেকেই তাঁর মা-বাবাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও নারী হিসেবে মানেন। এই দিক থেকে ‘উত্তমকুমার’ নাম-ধারণ, সর্বার্থেই সার্থক মনে হয়েছে মহানায়কের।

প্রসঙ্গত, তাঁর প্রথম ছবি ‘দৃষ্টিদান’-এ (১৯৪৮) তিনি নায়ক অসিত বরণের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সেখানে পরিচয়লিপিতে তাঁর নামই ছিল না। দ্বিতীয় ছবি ‘কামনা’ (১৯৪৯) থেকেই অবশ্য তিনি নায়ক। নাম দেখা গেল ‘উত্তম চ্যাটার্জি (অ্যাঃ)।’ ছবি চলল না। পরের ছবি ‘মর্যাদা’তে (১৯৫০) নাম নিলেন ‘অরূপকুমার।’ এক্ষেত্রেও ভাগ্য বিরূপ। পরের ছবি ‘ওরে যাত্রী’তে (১৯৫১) আবারও ‘উত্তম চ্যাটার্জি’ হয়ে পরের ছবি ‘সহযাত্রী’ (১৯৫১) থেকে তিনি হলেন উত্তমকুমার। কিন্তু সাফল্য আসতে সময় লেগেছিল আরও কিছুদিন।

অভিনয়জগতের বহু প্রথিতযশা ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই এই পেশাগত নাম নেওয়ার কথা আমরা জানি। কিন্তু কতজনের ক্ষেত্রে উত্তমকুমারের মতো এ রকম গভীর অনুভবের সংযোগ ঘটেছে?

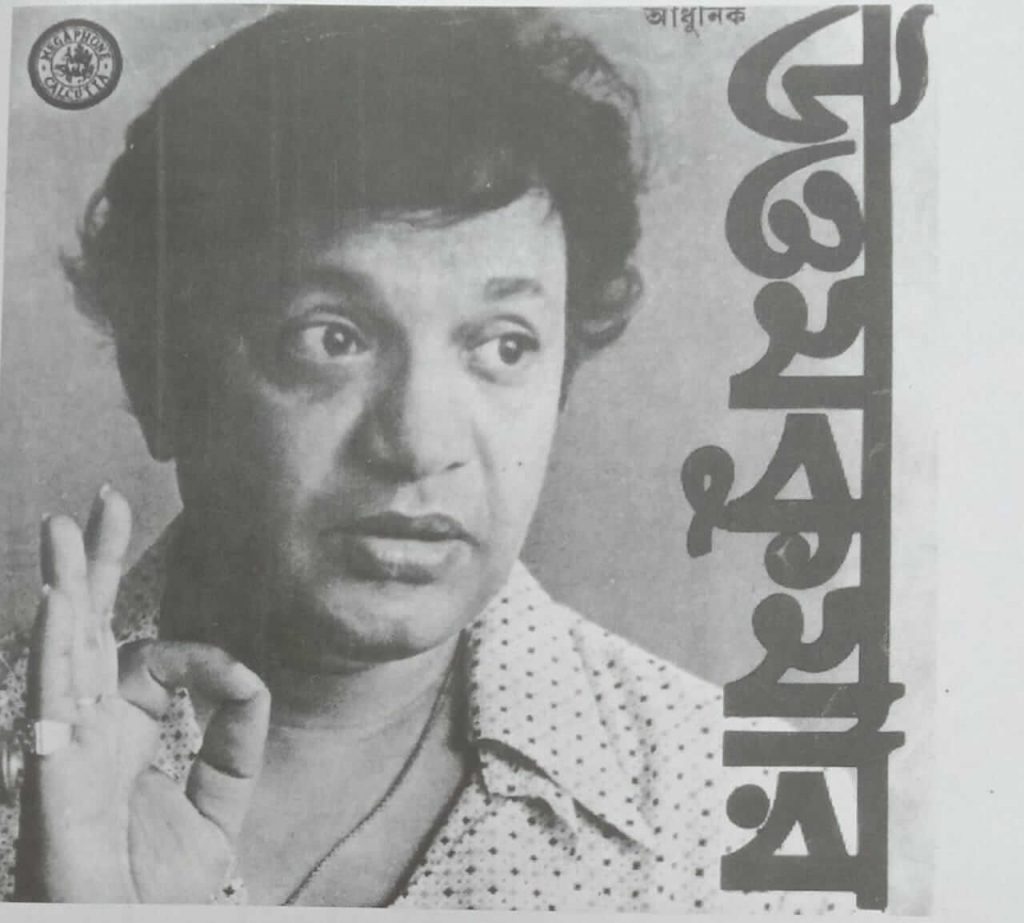

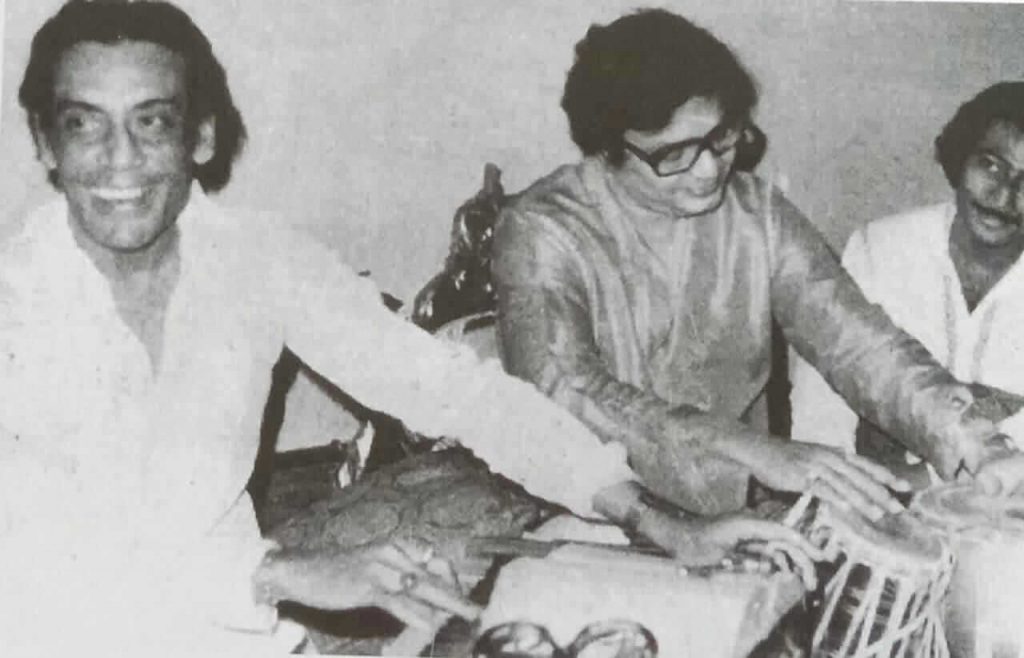

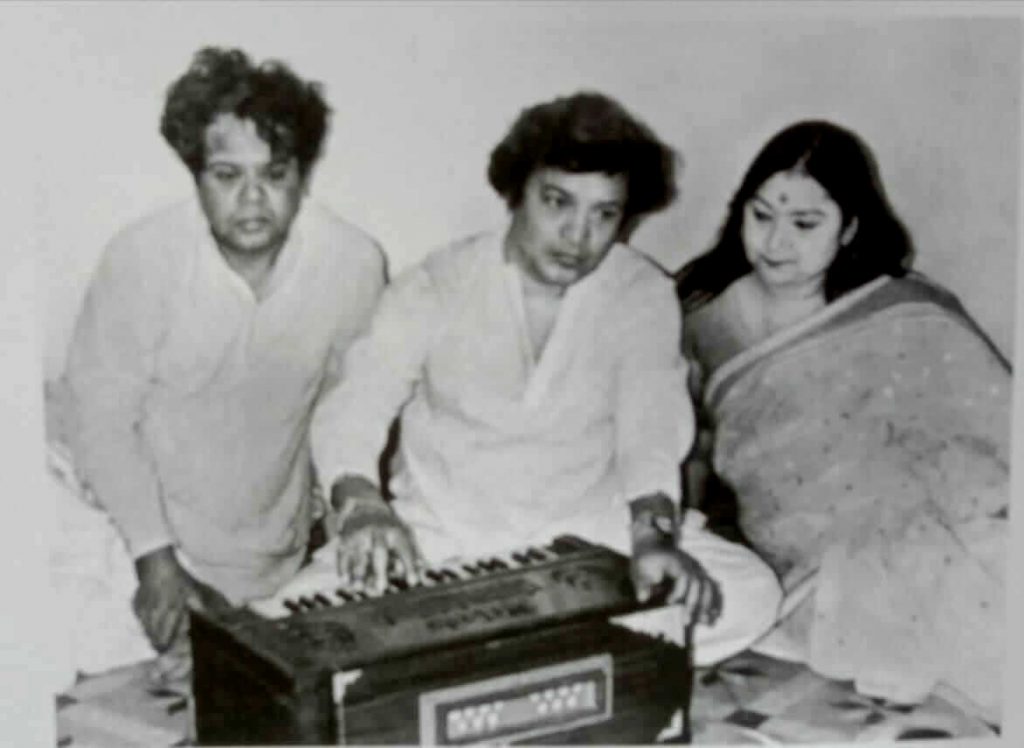

উত্তমকুমার যে খুব ভালো গান গাইতেন, এ তো মোটামুটি সবারই জানা। কিন্তু, ছবির জীবনে এই সুযোগ তিনি মাত্র একবারই পেয়েছিলেন। দেবকীকুমার বসু পরিচালিত ‘নবজন্ম’ (১৯৫৬) ছবিতে সংগীত পরিচালক নচিকেতা ঘোষ বৈষ্ণব পদাবলির সাতটি ছোট ছোট পদ গাইয়েছিলেন উত্তমকুমারকে দিয়ে। ছবির বাইরে অবশ্য অনেক অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছেন, যার মধ্যে অনেকগুলিই ছিল চ্যারিটি শো। ঘরোয়া আসরে তো প্রায়ই গাইতেন। এই রকমই কোনও ঘরোয়া আসরে উত্তমের গাওয়া ‘এই মোম জোছনায়…’ গানটি রেকর্ড হয়ে বেরিয়েওছিল মেগাফোন কোম্পানি থেকে। প্রসঙ্গত, গানটি আসলে আরতি মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া পুজোর গান।

উত্তমকুমারের পাড়াতুতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ডাঃ লালমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে ‘৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার সময় নিজের কথায়-সুরে একটি গান বেঁধে উত্তম বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে গাইতেন। গানটা ছিল—

‘হিন্দুস্তান মে কেয়া হ্যায় তুমহারা

ও ব্রিটিশ বেচারা

আভি চলে যাও ইংল্যান্ড বাজা কর ব্যান্ড।

মন্দির মসজিদ সে পূজা আরতি সে শুনো আজান পুকারতি,

দিলকো দিলাও মিল হিন্দু মুসলমান

সারি হিন্দুস্থান সে আয়ি তুফান

গরিবোঁ কে দুখো কি হোগি আসান।’

উত্তমকুমার সঙ্গীতগুরু হিসেবে পেয়েছিলেন নিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একজন অত্যন্ত গুণী শিল্পীকে। ইনি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরি ইত্যাদি সব ধরণের শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী ছিলেন। অমর ভট্টাচার্য, বিনোদ মল্লিক, মণিলাল দাস, মেহেদি হাসান(রামপুর), সত্যেন সেন(পাতিয়ালা), রামদাস মিশ্র(বেনারস) প্রমুখ দিকপাল সংগীতগুণীদের কাছে তালিম নিয়েছিলেন নিদানবন্ধুবাবু। এ রকম একজন সঙ্গীতশিক্ষক নির্বাচন দেখে স্পষ্ট হয়ে যায়, গান শেখার ব্যাপারে কতখানি নিবিষ্ট ছিলেন উত্তম। নিয়মিত রেওয়াজ করতেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল ভীষণ প্রিয়। পরবর্তীকালে সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছেন। গানকে যিনি এতখানি নিজের করে নিয়েছিলেন, সিনেমায় একেবারেই গান না গাইতে পারা নিয়ে তাঁর তো আফশোস থাকবেই। ‘হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর’ বইতে উত্তম লিখেছেন, ‘হায়, তখন কী জানতাম গান গাইবার জন্য প্রযোজকরা কোনদিনই আমাকে সুযোগ দেবেন না। ক্যামেরার সামনে অপরের গাওয়া গানের সঙ্গে ঠোঁট নাড়াই সার হবে। আর ঐ জায়গাটায় শ্রোতারা শুনবেন অন্য কোন সুগায়কের কন্ঠস্বর।’

তবে গানে ঠোঁট নাড়ানোর ব্যাপারে উত্তমকুমারের অনন্যতা যে কিংবদন্তীস্বরূপ, তা সকলেই জানে। এ বিষয়ে প্রথম বলেছিলেন চিত্র পরিচালক নির্মল দে। তাঁকে উত্তমকুমারের ‘জন্মদাতা’ বলা হয়। কারণ প্রথম মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘দৃষ্টিদান’ থেকে ‘সঞ্জীবনী’ (১৯৫২) অবধি পরপর সাতটি ছবি ফ্লপ করার পর উত্তম তখন ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে দেবার প্রায় পাকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। ‘ফ্লপ মাষ্টার জেনারেল’ তকমায় বিদ্রুপ আর টিপ্পনিতে বিপর্যস্ত। সেই সময় নির্মল দে পরিচালিত ‘বসু পরিবার’ (১৯৫২) মুক্তি পেল। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়ালেন উত্তম।

বাণিজ্যিকভাবে চূড়ান্ত অসফল এক অভিনেতাকে কেন তাঁর ছবিতে নিলেন নির্মল বাবু? সেই ঘটনায় আসা যাক। তখন ‘সঞ্জীবনী’–র কাজ চলছে। এমপি. প্রোডাকশন্সের ছবি। উত্তম, নির্মল দে দু’জনেই তখন এমপি–তে রয়েছেন। ‘সঞ্জীবনী’ –তে অনুপম ঘটকের সুরে শৈলেন রায়ের কথায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া গান ছিল— ‘চাঁদের বেণু বাজবে এবার…।’ একদিন স্টুডিয়োতে বসে আপনমনেই গানটা গাইছিলেন উত্তম। নির্মল দে কাছাকাছিই ছিলেন। তাঁর কানে এল উত্তমের সুরেলা গলা আর চোখে পড়ল মুখের নাটকীয় অভিব্যক্তি ও আত্মমগ্নতার রূপ। ঠিক করলেন নিজের প্রথম পরিচালিত ছবি ‘বসু পরিবার’–এ বড়োভাই ‘সুখেন’–এর চরিত্রে নেবেন উত্তমকে।

এই সিদ্ধান্তে অনেকেই নাক সিঁটকেছিলেন। কিন্তু নির্মলবাবুর যুক্তি ছিল, ‘ও যখন গাইছিল, সুর, ছন্দ আর কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর অভিব্যক্তি বদলাচ্ছিল— আমি সেটাই লক্ষ্য করছিলাম। যার অনুভূতি এত তীক্ষ্ণ, ভাব স্বতোৎসারী, তার পক্ষে সব রোলই করা সম্ভব। ওকে আমি গ্রাম্য চরিত্র দেব— দেখবে ও তাও সুন্দর করবে।’

কিন্তু তাহলে এত ছবি ফ্লপ করল কেন? এর জবাবও ছিল নির্মলবাবুর কাছে। বলেছিলেন, উত্তম ওঁর ওই অসামান্য অভিব্যক্তিগুলো ধরে রাখতে পারছে না। ফলে ক্যামেরায় রেজিস্টার করার আগেই সেগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণেই এতগুলো ছবিতে ও দাঁড়াতে পারেনি। এমপি. প্রোডাকশন্সের কর্মচারি সলিল সেনকে নির্মলবাবু বলেছিলেন, ‘আমার কাজ ওকে অ্যাকটিং শেখানো নয়, ওর এই ভাবটা যাতে ক্যামেরার সামনে ধরে রাখতে পারে সেটুকু শিখিয়ে দেওয়া। শেখানো ঠিক নয়—ওকে শুধু ধরিয়ে দেওয়া। ও অনেক কিছু জানে— কিন্তু দুমদাম করে জাহির করে না। আমি বলছি দেখ— হি উইল স্কোর। কাব্যের রসে যে সঞ্জীবীত হতে পারে— তার অভিনেতা হিসাবে ভয় কী? অবশ্য সঞ্জীবনীর গান না শুনলে আমিও এতটা বুঝতে পারতাম না।’

নির্মল দে তাঁর পরের দু’টো ছবিতেও নায়ক হিসাবে নিয়েছিলেন উত্তমকুমারকে। দু’টিই উত্তমের অভিনয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ‘সাড়ে চুয়াত্তর’ (১৯৫৩) ছবিতে প্রথম দেখা গেল উত্তম-সুচিত্রা জুটিকে। পরের ‘চাঁপাডাঙ্গার বউ’ (১৯৫৪) ছবিতে গ্রাম্য যুবকের চরিত্রে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনয়টা করলেন উত্তম।

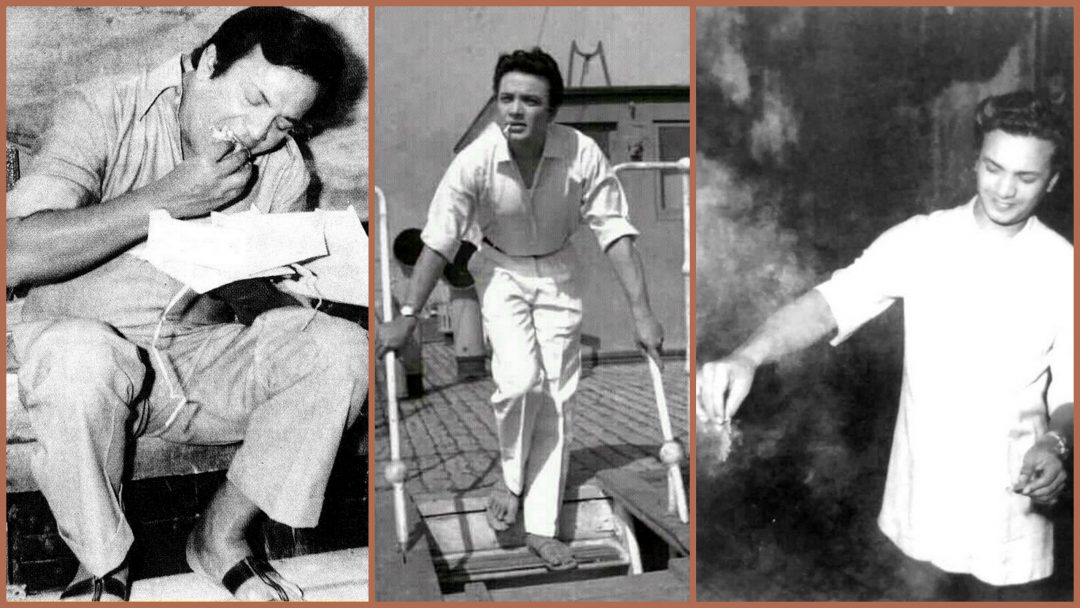

বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘর থেকে উঠে আসা উত্তমের প্রথম থেকেই ছিল খেলাধুলোর নেশা। রাইট ব্যাক পজিশনে নিয়মিত ফুটবল খেলতেন পাড়ার লুনার ক্লাবের হয়ে। এছাড়া, বক্সিং শিখেছিলেন ভবানী দাসের কাছে, যিনি ‘ববি ডায়াস’ নামে পরিচিত ছিলেন। কিছু কিছু প্রতিযোগিতাতেও নেমেছিলেন! উত্তমের কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেবার সময়টা ছিল অশান্ত চল্লিশের দশক। স্বাধীনতা আন্দোলন-দুর্ভিক্ষ-যুদ্ধের প্রকোপে কাপড় ও কয়লা সংকট-দাঙ্গা-দেশভাগ-স্বাধীনতা-শরণার্থী সমস্যা— সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অস্থির সময়। সেই বিশ শতকের গোড়া থেকেই পরাধীনতার প্রভাবে বাঙালি যুবসমাজে শারীরিকভাবে বলশালী হয়ে ওঠার একটা ঝোঁক দেখা যায়, যার রেশ ১৯৪০–এর দশকের টালমাটাল অবস্থাতেও বজায় ছিল। উত্তমের মধ্যে সম্ভবত সেই প্রভাব থেকেই শারীরিক কসরত এবং খেলা শেখার ঝোঁক এসেছিল। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে টেনিস, টেবিল টেনিস, রোয়িং এসবও খেলতেন।

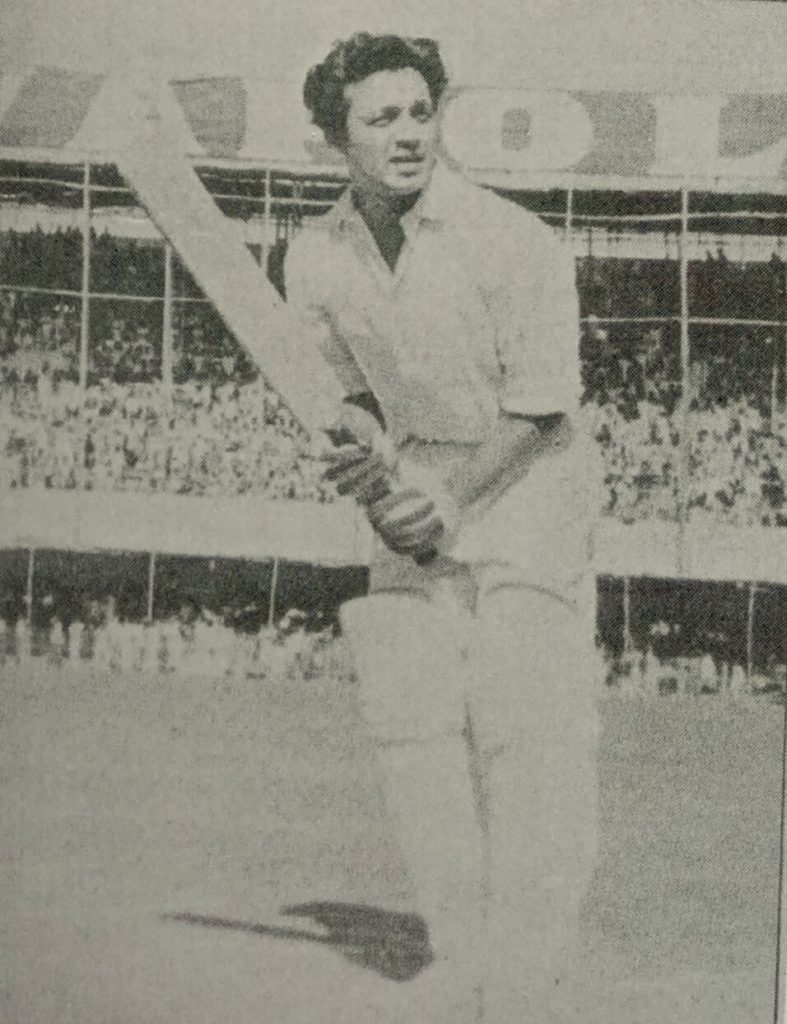

ভবানীপুর সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনে নিয়মিত সাঁতার কাটতেন। সাঁতার ছিল ভীষণ প্রিয়। ক্রিকেট তো খেলেইছেন। চিত্রতারকা হবার পরেও অনেক বার তাঁকে চ্যারিটি ম্যাচে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেছে ইডেনে। ফুটবল চ্যারিটি ম্যাচও খেলেছেন বেশকিছু। ইডেনে নিয়মিত টেস্ট ম্যাচ দেখতে যেতেন এক সময়। শেষ বারের মতো মাঠে গিয়ে খেলা দেখা সম্ভব হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ সালে। সেবার রিচি বেনোর অধিনায়কত্বে অস্ট্রেলিয়া খেলতে এসেছিল ভারতে।

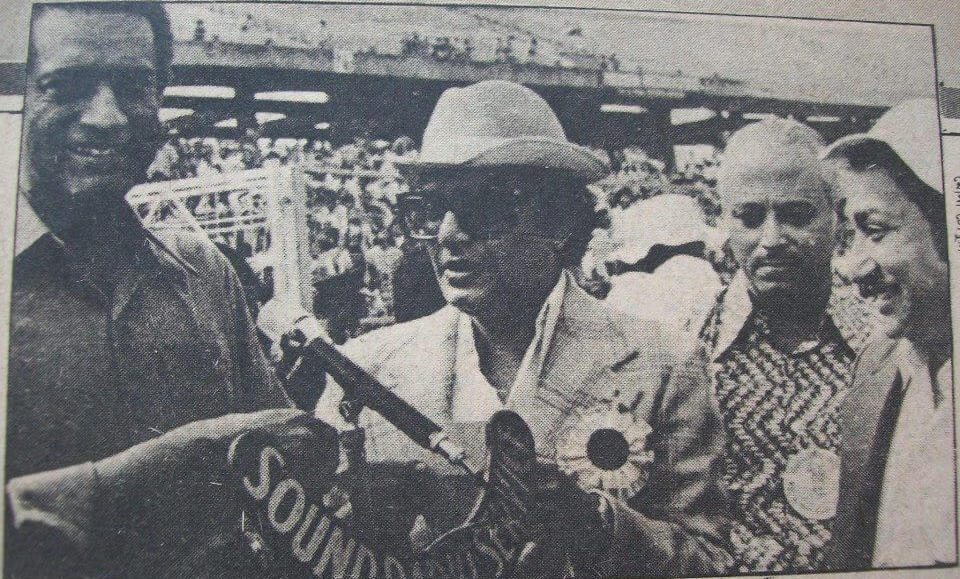

তবে যা-ই খেলুন না কেন, ফুটবলেই উত্তমের ছিল সবচেয়ে বেশি নেশা। ১৯৭৭ সালে কলকাতায় আমেরিকার কসমস ক্লাবের হয়ে খেলতে এসেছিলেন ফুটবল সম্রাট পেলে। ইডেনে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে নেমেছিলেন। খেলার বেশ কয়েকদিন আগে থেকে এ নিয়ে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। হাহাকার উঠেছিল একটি টিকিট পাওয়ার জন্যে। উত্তমও মরিয়া কয়েকটি টিকিটের জন্য। আয়োজক মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারি ধীরেন দে–র কাছে আবদার করলেন উত্তম। ধীরেনবাবু কিন্তু ওই ডামাডোলের মধ্যেও উত্তমকুমারকে ৫০টি টিকিট পাঠিয়েছিলেন। উত্তম ছিলেন কট্টর মোহনবাগান সমর্থক। একসময় মাঠে গিয়ে অনেক খেলা দেখেছেন। পরে ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব ছিল না। কিন্তু, মোহনবাগানের খেলার টাটকা খবর তাঁর জানা চাই-ই। এজন্য শুটিং চলাকালীন স্টুডিয়োতে রেডিও থাকত। অনেক খেলোয়াড় তাঁর বন্ধু ছিলেন। একবার চুনী গোস্বামীকে বাড়িতে ডেকে পরামর্শ নিয়েছিলেন, কী ভাবে শরীর ঠিক রাখা যায়। তখন তিনি খ্যাতির মধ্যগগনে। নিয়মিত প্রাতর্ভ্রমণ, যোগব্যায়াম করতেন।

১৯৭৭ সাল। উত্তম তখন মুম্বইতে। শক্তি সামন্তর ‘আনন্দ আশ্রম’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। তখন সেখানে চলছিল ‘রোভার্স কাপ’। মোহনবাগান খেলতে গেছে। ফাইনালেও উঠেছে। ফাইনালের আগের দিন মোহনবাগানের বেশিরভাগ খেলোয়াড় স্টুডিয়োতে গিয়েছিলেন উত্তমের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁদের দেখে মহানায়ক বলেছিলেন, ‘কালকে না তোদের রোভার্স ফাইনাল? রোভার্স জিতে আসবি, নয়তো আসিস না!’ সত্যিই সেবার রোভার্স চাম্পিয়ন হয়েছিল মোহনবাগান! ‘ধন্যি মেয়ে’ ছবিতেও উত্তম তাঁর সর্বমঙ্গলা স্পোর্টিং ক্লাবের খেলোয়াড়দের সবুজ মেরুন জার্সি পরিয়েছিলেন। কারণ ছবির পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ও তো ছিলেন কট্টর মোহনবাগানী!!

উত্তমকে অনেক ছবিতেই খেলতে দেখা দিয়েছে। সাঁতার কাটার দৃশ্য তো অজস্র। ‘সপ্তপদী’র ফুটবল খেলার শুটিংয়ে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। শুটিংয়ের আয়োজন করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম কর্তা ও ‘বসুশ্রী’ সিনেমার মালিক মন্টু বসু। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি লাল-হলুদ জার্সি তৈরি করেছিলেন। বাধ্য হয়ে সেটা পরেই উত্তমকে অভিনয় করতে হয়েছিল। কিন্তু সেটা একেবারেই পছন্দ হয়নি তাঁর। বেজারমুখেই ইস্টবেঙ্গলের জার্সির রঙের জামা গায়ে দিয়েছিলেন, নেহাত কস্টিউম বদলানো যাবে না, তাই!

খেলার কথা তো হল। এ বার একটু অন্য বিষয়ে মুখ ফেরানো যাক! সিনেমা ছাড়াও উত্তমের সাহিত্যের নেশা ছিল প্রবল। নিয়মিত কবিতা পড়তেন। একটি লিটল ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারে উত্তম জানিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় কবি ও কবিতার ব্যাপারে। মাইকেল মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীনেশ দাস, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের কথা বলে, কখনও কবিতার লাইন উল্লেখ করে, অল্প কথায় অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত জানিয়েছিলেন! এক জায়গায় বলেছেন, ‘কবিরা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেন, তার জন্য পাঠককে নিশ্চয় দায়ী করা যায় না। তবে মূল কথা হল—এসব সত্ত্বেও যদি তা পরিপূর্ণ কবিতা হয়ে ওঠে, তাহলে সবকিছু ছাড়িয়ে কবিতার লাইন মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হবেই…।’

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু দারুণ আগ্রহী ছিলেন উত্তমকুমারের ব্যাপারে। চিত্র-সাংবাদিক রবি বসুর একটি লেখায় পাই, প্রেমেনবাবু তাঁকে বলেছিলেন, ‘উত্তম যে কত বড় অ্যাক্টর তার পরিমাপ আমাদের দেশের অ্যাক্টরদের পাশে দাঁড় করিয়ে করা যাবে না। ভারতের বাইরে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে যদি ও অভিনয় করত তাহলে বুঝতে পারতে ও কত বড় শিল্পী।’ বুদ্ধদেব বসুও মাঝেমধ্যেই উত্তমের খবরাখবর নিতেন রবি বসুর কাছে। রবি বসু সম্পাদিত একটি সিনেমা পত্রিকায় ‘পাতাল থেকে আলাপ’ নামে একটা উপন্যাস লেখেন বুদ্ধদেব বসু। তার মূল চরিত্র ছিল এক জনপ্রিয় রোম্যান্টিক চিত্রতারকা, যিনি বৃদ্ধ বয়সে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন। চরিত্রটি সম্পূর্ণই উত্তমকুমারের আদলে লেখা। সে উপন্যাস পড়ে উত্তম রবি বসুকে বলেছিলেন— ‘আমাকেও কি শেষ বয়সে ওই অবস্থায় পড়তে হবে নাকি! না বাবা, সে আমি সহ্য করতে পারব না। দেখবেন, আমি কোনওদিন বুড়ো হব না।’ তাঁর ইচ্ছে যে এই ভাবে পূরণ হবে কে জানত!

সত্যিই তো উত্তম কুমার ‘বুড়ো’ হলেন না। প্রয়াণের চল্লিশ বছর পরেও সবার মনে জীবন্ত এক চিরতরুণ নায়ক হয়েই রয়ে গিয়েছেন।

কৃতজ্ঞতা – গোপাল বিশ্বাস

সপ্তর্ষি প্রকাশন

মহানায়ক উত্তমকুমার (সম্পাদনা: বিমল চক্রবর্তী, চারুপ্রকাশ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০)

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

One Response

খুব ভাল লেখা। অনেক না জানা তথ্য এই লেখায় পেলাম। উত্তমকুমারের অভিনয় এর সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম আরো অনেককিছুর সঙ্গে। লেখককে ধন্যবাদ।

-তুষার ভট্টাচার্য।