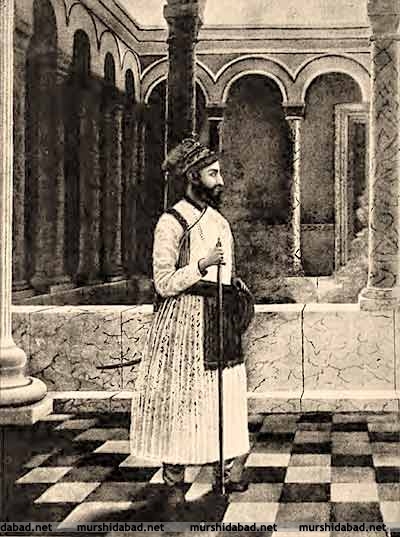

সবে শুরু হয়েছে আঠেরো শতকের দ্বিতীয় অর্ধ। মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলা শাসন করছেন নবাব আলিবর্দি খাঁ। মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নাজেহাল হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ছলে বলে এবং কৌশলে তাদের মস্তিষ্ক ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করেছেন, তাঁর রাজধানী মুর্শিদাবাদের কাছে মনকরায়। তারপর থেকে বর্গি হামলা কমে এসেছে বাংলায়। পূর্ববর্তী অর্ধ শতকে জোব চার্নকের পত্তন করা শহর কলকাতায় ধুরন্ধর বাণিজ্য-কৌশলে ফুলে ফেঁপে উঠছে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদারি।

ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয়দের সম্পর্ক তখনও রাজা-প্রজার নয়। ইংরেজদের মাথার ওপরে আছেন মুর্শিদাবাদের নবাব। নবাবের ওপরে আবার দিল্লির বাদশা। বাদশা ঔরংজেবের ফরমান নিয়েই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুতানুটিতে বাণিজ্য শুরু করেছে। বাদশা আজিমউশ্বানের আমলে সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা – এই তিন গ্রাম নিয়ে জমিদারিও পত্তন করেছে। ১৭১৭ সালে বাদশা ফারুখশিয়রের নতুন ফরমানে তাতে যুক্ত হয়েছে কলকাতার আশপাশে চিৎপুর, সিমলে, মির্জাপুর, চৌরঙ্গি, বির্জিতলা, বেলগেছে, উল্টোডিঙি, কাঁকুড়গাছি, বাগমারি, ট্যাংরা, তিলজলা, গোবরা, শেয়ালদা, এন্টালি, ডিহি শ্রীরামপুরের মতো ৩৮টি গ্রাম। গঙ্গার ধারে ইংরেজরা কেল্লা তৈরি করেছে। কেল্লার পাশেই লালদিঘি সংস্কার করে তার নাম দিয়েছে ট্যাঙ্ক স্কোয়ার। আশপাশে তৈরি হয়েছে গির্জা, আদালত, কবরস্থান, এমনকি হাসপাতালও। শহরের পশ্চিম সীমানা গঙ্গা। তার পাড় বরাবর জাহাজ-নৌকো-বজরার ভিড় লেগে থাকে। বর্গি ঠেকাতে সুতোনুটিতে পেরিন সাহেবের বাগান (এখনকার বাগবাজার) থেকে গোবিন্দপুরে জন সুরম্যানের বাগান (আজকের হেস্টিংস) পর্যন্ত ছড়ানো শহরের বাকি অংশের সীমানা জুড়ে খোঁড়া হয়েছে সাত মাইল লম্বা মারহাট্টা ডিচ। কয়েক বছর পরে অবশ্য এই খাদ বুজিয়েই তৈরি হবে আপার সার্কুলার রোড আর লোয়ার সার্কুলার রোড।

জমিদারিতে প্রজার সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। ঠিক ঠিক নিয়ম মেনে লোকসংখ্যা গোনা হয়নি। তবু নিশ্চিন্তে বলা যায়, দিশি, ইউরোপিয়ান আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মিলিয়ে এক লক্ষ মানুষ তখন শহর কলকাতায় রাত্রিবাস করেন। অনেকেই বলেন, বাংলার বাকি অংশের তুলনায় কলকাতায় ব্যবসা করা নাকি ঢের নিরাপদ। কাজির বিচার নয়, এখানে আইন মোতাবেক বিচার হয়। তবে যদি ভাবতে হয় কেমন ছিল সেই বিচার, তবে বিনয় ঘোষের ‘কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত’ একটু দেখে নেওয়া ভালো। তিনি লিখছেন, “সামান্য চুরির অপরাধে তখন কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায় ঢেঁড়া পিটিয়ে, লোক জড়ো করে ফাঁসি দেওয়া হত। … মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের অনেক সময় ইংরেজরা দেবস্থানে নিয়ে গিয়ে নরবলিও দিতেন। একসঙ্গে দুই কাজই হত, পুজো দেওয়া হত, দণ্ডও দেওয়া হত।”

খাজনার হারও ছিল একটা বড় আকর্ষণ। সেটা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে এক। আর তার পরিমাণও অন্য জমিদারির চেয়ে কম। তখনকার হিসেব বলছে, প্রজাদের থেকে কোম্পানির খাজনা আদায় প্রায় ১৭,০০০ টাকা। এছাড়া নানা ব্যবসার সুবাদে ট্যাক্স বাবদ আসে আরও প্রায় ৯০,০০০ টাকা। এর একটা সামান্য অংশই নবাবকে দিতে হয় খাজনা হিসেবে। তবে উপহার আর নবাবের নানা রকম দাবি মেটানোর বাজনা এর চেয়ে অনেক বেশি। এসব খুচরো ঝক্কি সামলেও কোম্পানির রমরমা বেড়েই চলেছে। তাঁর ‘পলাশীর যুদ্ধ’-এ অল্প কয়েকটা শব্দে কলকাতার তখনকার ইংরেজদের দিনযাপনের একটা চমৎকার ছবি এঁকেছেন তপনমোহন চট্টোপাধায়, “কোম্পানির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্মচারীরাও পাকা বাড়িতে বাস করেন। পালকি চড়ে বেড়ান। হাতি চড়েন, ঘোড়া চড়েন। দূরে কোথাও যেতে হলে বজরা ভাড়া করেন। সকাল বেলাটায় তাঁরা কাজকর্ম করেন। দুপুরে ঘুমোন। সন্ধের দিকে দিব্যি হাওয়া খেয়ে বেড়ান। রাত্তিরে মদ টানতে টানতে জুয়ো খেলেন। এর উপর তখন লালবাজারের মোড়ে – আজকালকার মিশন রো-তে – একটা থিয়েটারও বসে গেছে। সেখানেও তাঁরা ভিড় জমান।”

লালবাজারে আজ যেখানে দাঁড়িয়ে মার্টিন বার্ন বিল্ডিং, ঠিক সেই জমিতে ১৭৫৩ সালে চালু হয়েছিল কলকাতার প্রথম নাট্য-গৃহ ‘দ্য প্লেহাউস’। কলকাতার প্রথম প্রসেনিয়াম থিয়েটার। অর্থাৎ, তিন দিক দেওয়ালে ঘেরা আয়তাকার প্রেক্ষাগৃহ, যার চতুর্থ দেওয়ালের জায়গায় মঞ্চ। মাঝখানে মঞ্চের দিকে মুখ করে দর্শকদের আসন। অর্থাৎ, নাট্যশালার যে চেহারায় আজ আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু ‘প্লে হাউস’ কি শুধু কলকাতারই প্রথম প্রসেনিয়াম থিয়েটার? সারা ভারতে প্রথম নয়? আর কেবল ভারতই কি বা কেন, গোটা প্রাচ্যেই কি তখন আর কোথাও ছিল দেওয়াল-ঘেরা এমন স্থায়ী নাট্যমঞ্চ, যেখানে নিয়মিত অভিনয় হত আর লোকে টিকিট কেটে দেখতে আসত সেই মঞ্চানুষ্ঠান? সে প্রশ্ন তোলা থাক অন্য কোনও সন্ধিৎসুর জন্যে।

বাংলার নিজস্ব বিনোদনেরও একটা সাবেক বনেদিয়ানা আছে। কলকাতায় তখন এই সাবেক বিনোদনের চেহারা কী রকম? আরও একবার তপনমোহনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’-র পাতা ওল্টানো যাক। “কলকাতার এদিশি সাধারণ লোকেরা রামায়ণের গান, মহাভারতের কথকতা শোনেন। বৈষ্ণবরা হরিসংকীর্তন করেন। কিন্তু নতুন পয়সাওয়ালা বড়লোকদের শুধু এতেই মন ওঠে না। পয়সা রোজগারের ফিকিরে সারাদিন ঘুরতে ঘুরতে তাঁরা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। ধর্মকথায় সে ক্লান্তি দূর হত না। তাই তাঁদের অবসর সময়ের বিলাস ছিল আদিরসাত্মক কবিগান শোনা। আদিরস ছাড়া অন্য কোনো রসে মজা পাওয়ার মতো জ্ঞানগম্যি যে তাঁদের ছিল, তা তো মনে হয় না। তখনো কিন্তু কবির লড়াইয়ের সৃষ্টি হয়নি। সে আরো পরে। দু-পক্ষ না হলে কি লড়াই জমে? তখন কবিগানের গগনে গোঁজলা গুঁই-ই একশ্চন্দ্রঃ।… আদিরসে ভরপুর বিদ্যাসুন্দরের কেচ্ছারও কলকাতায় খুব কদর।” বিনোদনের এই রকম বাজারে স্থায়ী মঞ্চ স্থাপনের ভাবনা তো রীতিমত স্বপ্নবিলাস!

ইংরেজদের পক্ষেও উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে স্থায়ী মঞ্চ গড়ে কলকাতায় নাটক পরিবেশনের কাজটা ছিল যথেষ্ট সাহসি। সেটা সম্ভব হয়েছিল ডেভিড গ্যারিকের জন্যে। তিনি ছিলেন আঠেরো শতকে লন্ডনের মঞ্চে উজ্জ্বলতম তারকা। শেক্সপিয়রের নাটকে স্বাভাবিক আর বাস্তবানুগ অভিনয়-রীতি প্রবর্তন করে বিখ্যাত হলেও, শুধু অভিনেতাই ছিলেন না গ্যারিক। নাটক পরিচালনা থেকে পোশাক ও ব্যাকড্রপ পর্যন্ত মঞ্চ-প্রযোজনার বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে ভাবনায় অগ্রদূত ছিলেন তিনি। শেক্সপিয়র-পণ্ডিত, নাট্য সমালোচক থেকে সাধারণ দর্শক, সকলেই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’-এর ভূমিকায় গ্যারিকের অবিস্মরণীয় অভিনয়ে। খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা যেমন পেয়েছিলেন গ্যারিক, তেমনই ধনীও হয়ে উঠেছিলেন কয়েক বছরের মধ্যে। লন্ডনের অভিজাত-কুলে তাঁর তখন খুব খাতির।

সেই অভিজাত নাট্য-অনুরাগীরা, হয়ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরররাও, তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন, ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় যাওয়া ইংরেজদের নিয়মিত নাটক দেখানোর একটা ব্যবস্থা করতে। কথা রেখেছিলেন গ্যারিক, একবার নয়, দু’দু’বার। দ্বিতীয় বারের কথা যথা সময়ে হবে, কিন্তু এই বদান্যতার ফলে কলকাতা তাঁকে চিনেছিল মঞ্চাভিনয়ের একেবারে প্রথম অধ্যায় থেকেই। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের পাশে কলকাতার প্রথম স্থায়ী নাটমঞ্চ ‘প্লে হাউস’ স্থাপনের প্রায় দেড়শো বছর পরে, ১৮৯৩ সালে গিরিশ ঘোষ যখন শেক্সপিয়রের ‘ম্যাকবেথ’ মঞ্চস্থ করে মিনার্ভা থিয়েটার উদ্বোধন করলেন, বাংলার নাট্যামোদীরা তাঁকে তখন ‘বাংলার গ্যারিক’-এর শিরোপায় ভূষিত করেছিলেন।

গ্যারিকের পোষণা সত্ত্বেও ‘দ্য প্লেহাউস’-এর ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন বলা যাবে না। ১৭৫৬ সালের ১০ এপ্রিল আলিবর্দি খাঁ মারা গেলেন। বাংলার শাসনভার গেল ২৪ বছরের তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছে। সিংহাসনে বসার পর ইংরেজরা তাঁকে উপযুক্ত নজরানা দিয়ে খাতির করেনি বলে সিরাজ প্রথম থেকেই বেশ চটে ছিলেন ইংরেজদের ওপর। সেটা বুঝে ইংরেজদের আরও অনেক ‘চ্যুতি’–র কথা বলে পার্ষদরা নিয়মিত কান ভাঙাতে থকলেন অল্পবুদ্ধি তরুণ নবাবের। ক্ষমতায় এসে গোটা দু’টো মাসও কাটল না, জুনের শুরুতে তিরিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সিরাজ বেরিয়ে পড়লেন ইংরেজদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে। তা ভালোই শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনি। যুদ্ধে জিতে গোটা শহরটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে, তার নাম পর্যন্ত কলকাতা থেকে পাল্টে ‘আলিনগর’ করে দিয়ে বহোত খুশ সিরাজ সদলবলে মুর্শিদাবাদ ফিরলেন জুলাই মাসে। ততদিনে তাঁর সৈন্যবাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছে কলকাতার প্রথম নাটমঞ্চ ‘দ্য প্লেহাউস’। ইংরেজরা যারা প্রাণে বেঁচেছিল, পালিয়েছে কলকাতা ছেড়ে ফলতায়।

ইংরেজরা কলকাতায় ফিরে আসার পর পুনর্নির্মিত হয়েছিল সেই বাড়ি, তবে নাটমঞ্চ হিসেবে আর নয়, নিলামঘর হিসেবে। তার আগেই অবশ্য পলাশির যুদ্ধ আর সিরাজের মৃত্যুর মতো দুটো যুগান্তকারী ঘটনার সাক্ষী থেকেছে ১৭৫৭ সাল। মুর্শিদাবাদে পুতুল নবাবদের জমানা শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে শুরু হয়েছে কলকাতা থেকে আফিং ব্যবসার রমরমা। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভোল পাল্টে গেল এই আফিং রপ্তানির দৌলতে। বক্সারের যুদ্ধ জেতার পর সমগ্র বাংলা, বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি এসে গেল ইংরেজদের হাতে। সেটা ১৭৬৫। বণিক ইংরেজ তখন থেকেই শুরু করল প্রভুর মতো ব্যবহার। তার পাঁচ বছরের মধ্যেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। আর্থিক স্বাচ্ছল্যের জন্যে মোগল আমলে দুনিয়া-জুড়ে খ্যাতি ছিল যে বাংলার, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক দায়িত্ব নিজেদের হাত তুলে নেওয়ার পর সেই বাংলারই ৩ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি মানুষের মৃত্যু হল স্রেফ না-খেতে পেয়ে। অমর্ত্য সেন থেকে উইলিয়াম ডারলিম্পল, অর্থনীতিবিদ আর ইতিহাসবিদদের অনেকেই ইংরেজদের দিকেই আঙুল তুলেছেন ১৭৭০ সালের সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের জন্যে। অবস্থা সামলাতে মাদ্রাজ থেকে তুলে এনে ওয়ারেন হেস্টিংসকে করা হল বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ – তিন প্রেসিডেন্সির প্রথম গভর্নর জেনারেল। ১৭৭২ সালে তিনিই কলকাতাকে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী বানালেন। রাজধানীর কি আর নাট্যশালা ছাড়া চলে?

রাইটার্স বিল্ডিং-এর ঠিক পেছনে, লায়ন’স রেঞ্জের উত্তর-পশ্চিম কোণে, এতদিন এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর ছিল যে বাড়িতে, ১৭৭৫ সালে সেই জমিতেই স্থায়ী নাটমঞ্চ তৈরির উদ্যোগ নিলেন জর্জ উইলিয়ামসন নামের এক নিলামদার, তখনকার কলকাতায় যিনি ভেন্ডুমাস্টার নামেই বেশি জনপ্রিয়। নাট্যশালা আর সান্ধ্য বিনোদনের যে বিলাসবহুল ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হল সেই অট্টালিকায়, তার নির্মাণ ব্যয় ১ লক্ষ টাকা। কোত্থেকে আসবে এই বিপুল অর্থ? বছরে ১২ টাকা সুদের কড়ারে ১০০০ টাকার ১০০টি শেয়ার ছাড়া হল ‘দ্য নিউ প্লে হাউস’ নির্মাণের টাকা তুলতে।

কারা কিনলেন সেই শেয়ার?

কিনলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে কলকাতায় সদ্য চালু হওয়া সুপ্রিম কোর্ট অফ জুডিকেচারের প্রধান বিচারপতি এলাইজা ইম্পে, বিচারপতি জন হাইড, বিচারপতি রবার্ট চেম্বার্স, ব্যারিস্টার রিচার্ড বারওয়েল-এর মতো বিশিষ্ট নাগরিকরা। তাঁরাই আলো করে রইলেন থিয়েটার কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। তাঁদের অনুরোধে এবারেও সাড়া দিলেন ডেভিড গ্যারিক। নিজের তদারকিতে কয়েকটি নাটকের পটদৃশ্য আঁকিয়ে পাঠালেন তিনি লন্ডন থেকে। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট মনে হল না তাঁর কাছে। নিজের ভাবনা-চিন্তা বুঝিয়ে দিয়ে কলকাতার নতুন নাট্যশালাটি পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে পাঠালেন বার্নার্ড মেসিংক নামে এক চিত্রশিল্পীকে। ‘দ্য নিউ প্লেহাউস’ নাম পাল্টে ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’ নাম দিয়ে ১৭৭৫ সালে সেই প্রেক্ষাগৃহ চালু হলেও বহুদিন টিকে ছিল তার পুরোনো নাম। শেক্সপিয়রের নাটক তো বটেই, ক্যালকাটা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছে ফিলিপ মাসিঞ্জার, উইলিয়াম কনগ্রিভ, নিকোলাস রো-র মতো ইংরেজ নাট্যকার বা জর্জ ফারকহার-এর মতো আইরিশ নাট্যকারের নাটকও। ট্রাজেডি, কমেডি, প্রহসন – কলকাতার সাহেব-সুবোদের সবেতেই তখন সমান আগ্রহ।

কলকাতার ইউরোপীয় সমাজে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠল ক্যালকাটা থিয়েটার। শুধু নাটক দেখাই তো নয়, সেখানকার প্রশস্ত বলরুমে নাচ। ফ্যয়ারে উৎকৃষ্ট পানীয় এবং খাদ্যের সমারোহ। ব্যবসা হোক, বা সরকারি কাজ – সুবিন্যস্ত ব্যবস্থায় জরুরি কথাবার্তা সেরে ফেলার চমৎকার সুযোগ। ইউরোপীয় মহিলার চোখে আঠেরো শতকের ভারতের বিবরণীর জন্যে বিখ্যাত এলিজা ফে ১৭৮০ থেকে ১৮০৫ সালের মধ্যে বেশির ভাগ সময়টাই কাটিয়েছিলেন কলকাতায়। তাঁর ‘ওরিজিনাল লেটারস ফ্রম ইন্ডিয়া’ বইতে একাধিকবার এসেছে এই ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রসঙ্গ। অতি পিটপিটে শ্রীমতী ফে তাঁর বইতে লিখেছেন, “ব্যবস্থা বেশ পরিচ্ছন্ন। অন্দরসজ্জা থেকে সিনারি যতটা ভালো আশা করা যায় এখানে, ততটাই।” সামগ্রিক প্রযোজনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করে গিয়েছেন এলিজা ফে। বলেছেন, “অর্থের বিনিময়ে নয়, শখেই অভিনয় করেন এখানে সবাই, তার মান অনায়াসে ইউরোপের সঙ্গে তুলনীয়।” তা সত্ত্বেও বক্সের জন্যে একটি সোনার মোহর আর গ্যালারির জন্যে ৮ টাকা – টিকিটের এই দাম বেশ চড়া মনে হয়েছিল তাঁর। সোনার মোহর মানে ১৬ টাকা, কিন্তু ক্যালকাটা থিয়েটারের ১২ টাকার ‘আপার বক্স’-এর কথা তিনি বোধহয় চিঠি লেখার সময় ভুলে গিয়েছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই জেমস অগাস্টাস হিকি পৌঁছে গেলেন কলকাতায়, আর এসেই প্রেমে পড়লেন ক্যালকাটা থিয়েটারের। ১৭৮০ থেকে শুরু হল তাঁর বেঙ্গল গেজেট। শনিবার শনিবার বেরনো ১ টাকা দামের এশিয়ার সেই প্রথম সংবাদপত্রের প্রতিটি সংখ্যায় ক্যালকাটা থিয়েটারের খবর এবং বিজ্ঞাপন। হিকির বেঙ্গল গেজেট, তারপর ক্যালকাটা গেজেট থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি, ক্যালকাটা থিয়েটারে ১৭৮৪ সালে শেক্সপিয়রের ‘হ্যামলেট’, ‘মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ আর ‘রোমিও জুলিয়েট’ অভিনয়ের নির্ভুল তারিখ।

ক্যালকাটা থিয়েটারের এসব প্রযোজনাই কিন্তু মঞ্চস্থ করছেন শুধুমাত্র পুরুষ অভিনেতারা। ততদিনে অভিনেত্রীরা ইংল্যান্ডের মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন ১০০ বছরেরও বেশি। কিন্তু কলকাতায় তখন ইউরোপিয়ান শ্বেতাঙ্গিনীর অভাব এমনই তীব্র যে, কোম্পানির আতঙ্ক, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি আবার মঞ্চে উঠে অভিনয় করেন তবে স্ক্যান্ডাল অনিবার্য। সুতরাং মহিলাদের মঞ্চাভিনয় নিষিদ্ধ। নাটকের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় সে নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৭৮৯ সালে চৌরঙ্গিতে তাঁর বিশাল বাংলোয় নিয়মিত নাট্যানুষ্ঠান শুরু করে দিলেন সে কালের কলকাতার সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা এমা ব্রিস্টো।

১৭৮৯ সালের ১ মে তাঁদের সুরম্য বাড়ির অভ্যন্তরে ‘দ্য পুওর সোলজার’ মঞ্চস্থ করলেন কোম্পানির “সিনিয়র মার্চেন্ট” জন ব্রিস্টোর রূপসী এবং নৃত্যপটিয়সী স্ত্রী এমা। তখন অবশ্য নাচ ছেড়ে অভিনয়েই মনোযোগী তিনি। সুশীল মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘দি ইংলিশ থিয়েটার ইন ক্যালকাটা’ বইতে লিখছেন, “শহরের নাট্যামোদী মহলে সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল পড়ে গেল এমা ব্রিস্টোকে নিয়ে।” এমা ব্রিস্টোই তাহলে প্রথম মহিলা, যিনি জনসমক্ষে অভিনয় করেছেন কলকাতার মঞ্চে! তাঁর মঞ্চটি না-ই বা হল পাবলিক থিয়েটার, যেখানে টিকিট কাটলেই ঢুকে পড়া যায়। হিকির গেজেট জানাচ্ছে, “পাবলিক থিয়েটারের কোনো উপকরণেরই অভাব ছিল না এমা ব্রিস্টোর বাড়িতে, শুধু আয়তনে সামান্য ছোট।” মানে, বোঝা গেল অতিথিদের পান-ভোজনের আয়োজনও থাকত ব্রিস্টো-নিবাসে, আর সেখানেও নাটক দেখতে আসেন শহরের অতি-বিশিষ্টরা। দর্শকরা এমনই মুগ্ধ, যে নাটক হয়েও চলেছে নিয়মিত। এমা একাই নন, আরও কয়েক জন ইউরোপিয়ান মহিলাকে তিনি অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছেন সে সব নাটকে। আর, এমা নিজে? শেক্সপিয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকে ব্রুটাসের ভৃত্য লুসিয়াসের পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করেও তিনি বিশাল তারিফ আদায় করলেন। এমার এই অসাধারণ উদ্যোগ কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হল না। তাঁর গৃহস্থ নাট্যশালাটি ন’ মাস চলতে না চলতেই জন ব্রিস্টোকে ফিরে যেতে হল লন্ডনে। ১৭৯০ সালের জানুয়ারি মাসে তাঁর সঙ্গেই জাহাজে উঠলেন কলকাতার প্রথম মহিলা অভিনেত্রী এমাসুন্দরী, কলকাতার বহু হৃদয় ভঙ্গ করে।

কিন্তু ক্যালকাটা থিয়েটার কি তখন বসে আছে? ততদিনে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছেন ডেভিড গ্যারিকের অতি-প্রিয় শিষ্য, লন্ডনের মঞ্চসফল অভিনেতা ফ্র্যান্সিস রেন্ডেল। নাট্য উপস্থাপনার আঙ্গিক আর প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ বদল তো তিনি করলেনই, সবচেয়ে বড় কথা, এতদিনে অভিনেত্রীদের জন্যে ক্যালকাটা থিয়েটারের মঞ্চ খুলে দিতে পারলেন তিনি। রেন্ডেলের উপস্থাপনায় – ‘হ্যামলেট’, ‘কিং লিয়র’, ‘ওথেলো’, ‘হেনরি দ্য ফোর্থ’, ‘রিচার্ড দ্য থার্ড’ – শেক্সপিয়রের একের পর এক নাটক দেখল কলকাতা। কলকাতার পাবলিক থিয়েটারে সেই প্রথম অভিনেত্রীদের নাম-পরিচয় অবশ্য এখনও সবিস্তার উদ্ধার করা যায়নি।

এরপর ১৭৯৫ সালে যে ঘটনাটা ঘটল, সেটা কলকাতার নাটকের ইতিহাসে যুগান্তকারী এবং অবিস্মরণীয়। ৩৭ নম্বর এজরা স্ট্রিট বলতে এখন যে ঠিকানাটা বোঝায়, তখন তার পরিচয় ছিল ২৫ নম্বর ডোমতলা লেন। গেরাসিম স্তেপানোভিচ লেবেদেফ নামে এক রুশ পণ্ডিত, যিনি একাধারে অভিযাত্রী, ভাষাবিদ, অনুবাদক, বেহালাবাদক এবং গ্রন্থকার – তিনি ওই ডোমতলায় ‘বেঙ্গলি থিয়েটার’ নামে ২০০ আসনের একটি নাট্যশালা চালু করে প্রসেনিয়াম থিয়েটারে বাংলা নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করে ফেললেন। অভিনেত্রী সংগ্রহ থেকে নাট্য প্রযোজনা সমস্ত বিষয়েই লেবেদেফকে তন্নিষ্ঠ সহযোগিতা করেছিলেন তাঁর বাংলাশিক্ষক গোলোকনাথ দাস। কয়েক মাসের প্রস্তুতির পর ক্যালকাটা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে লেবেদেফ মঞ্চস্থ করেছিলেন তাঁর নিজের অনুবাদ করা নাটক ‘কাল্পনিক সংবদল’ (সঙ্গে বিজ্ঞাপনের ছবি)। কিন্তু লেবেদেফের এই সাহসী উদ্যোগ তখনকার বাঙালি সমাজের সমর্থন পায়নি, নাটক দেখতে গিয়ে বারাঙ্গনা দর্শন করতে হয়েছিল বলে।

প্রেক্ষাগৃহ অবশ্য ছিল কানায় কানায় পূর্ণ, মহিলারাই মহিলাদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন জেনেই টিকিট কেটেছিলেন তাঁরা। আবার, বড়লাটের অনুমতি নিয়ে নাটক করেও লেবেদেফ ইংরেজদের সমর্থন পাননি, ইউরোপীয় হয়েও স্থানীয়দের সঙ্গে তাঁর অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার জন্যে। দু’রাত অভিনয়ের পরেই ভস্মীভূত হয়েছিল লেবেদেফের বেঙ্গলি থিয়েটার। অনেকেই বলেন, প্রতিযোগীদের মদতেই নাকি আগুন লাগানো হয়েছিল। সেটা অসম্ভব নয়, কারণ বিপুল ব্যয়ভার আর টিকিটের চড়া দামের জন্যে ক্যালকাটা থিয়েটার তখন সত্যিই সংকটে পড়েছে। অন্যদিকে আবার সন্দেহও হয়। যেখানে স্থানীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে বাংলা নাটক হচ্ছে, তার সঙ্গে ক্যালকাটা থিয়েটারের কিসের প্রতিযোগিতা? শেষ পর্যন্ত লেবেদেফকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল। লেবেদেফকে নিয়ে ঢাকার বাংলা অ্যাকাডেমি থেকে প্রকাশিত হায়াৎ মামুদের বইতে তাঁর একটি চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেই চিঠিতে লেবেদেফ লিখছেন, “আমার বহুবিধ পরিশ্রমের মধ্যেও আমি নিরুৎসাহী, ভণ্ড ও বন্যপ্রকৃতির বাঙালীদের হাস্যরসাত্মক অভিনয় শিক্ষার আয়োজন করিয়াছিলাম।”

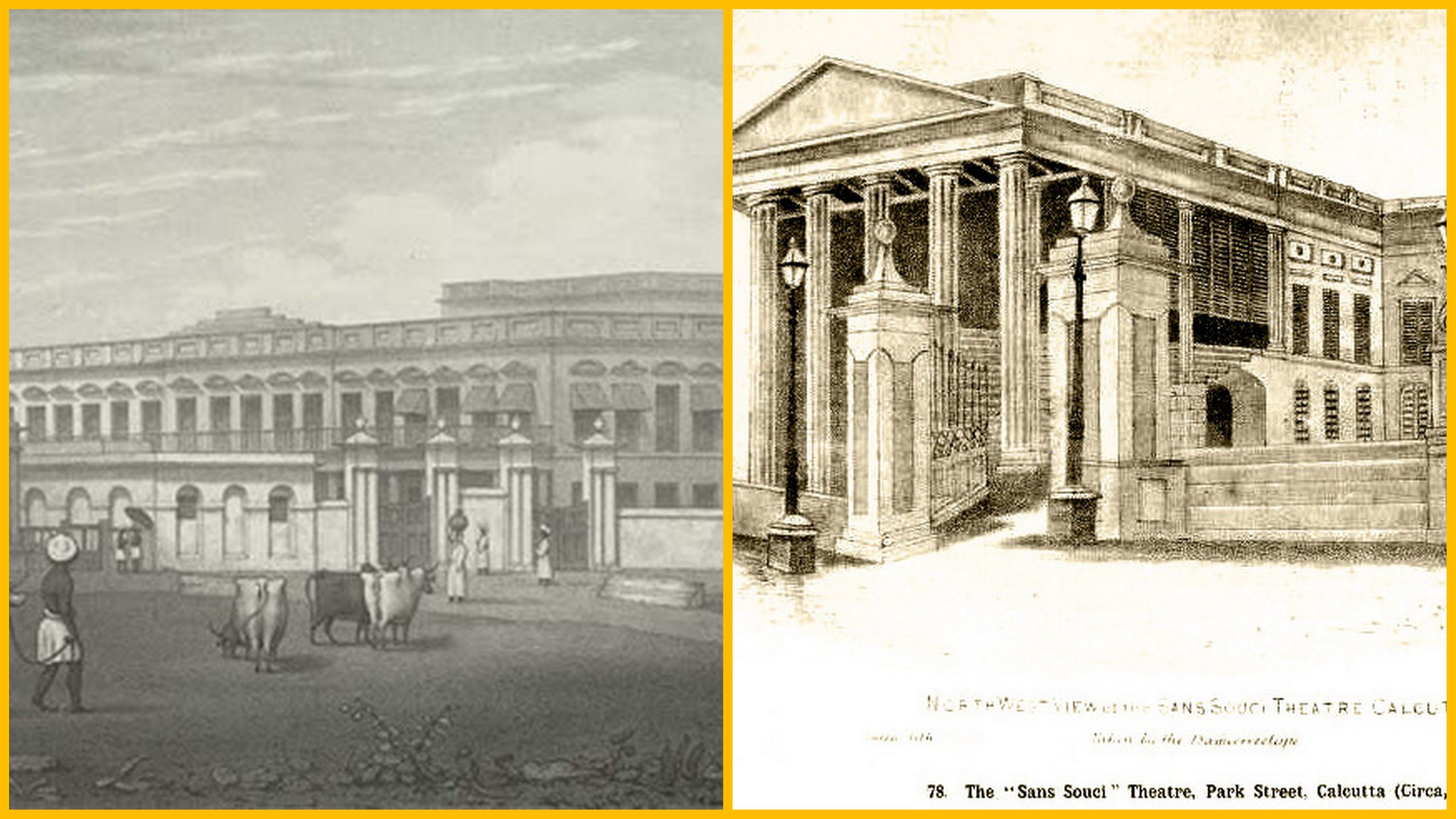

কলকাতায় প্রসেনিয়াম থিয়েটারের গোড়ার কথা আমরা এখানেই শেষ করব, কিছুতেই আঠেরো পেরিয়ে উনিশ শতকে ঢুকব না। এই ১৭৯৫ সালে রামমোহন রায়ের বয়স তেইশ, মাত্র বছর দশেক হল জোড়াসাঁকোতে বাড়ি তৈরি করেছেন নীলমণি ঠাকুর, দ্বারকানাথ প্রিন্স হননি, নেহাত এক বছরের শিশু, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ চালু হতে এখনও পাঁচ বছর। এরপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে নাট্যশালার আশ্চর্য রূপান্তর দেখবে কলকাতা। কয়েকটা দরকারি কথা জানিয়েই তাই দাঁড়ি টানব। নানা ঝড়-ঝাপটা সামলে ক্যালকাটা থিয়েটার টিকে ছিল সেই ১৮০৮ সাল পর্যন্ত। তার আগে এবং পরে ইংরেজদের আরও অনেক থিয়েটার খুলেছে, বন্ধও হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হয়েছিল এখন যেখানে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম, ঠিক তার উল্টো দিকে চৌরঙ্গি থিয়েটার। চৌরঙ্গি থিয়েটারের জন্যেই তার সামনের রাস্তাটার নাম হয়েছিল থিয়েটার রোড। আর বিখ্যাত হয়েছিল সাঁ সুসি। এখন যেটা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বাড়ি, এক কালে সেখানেই ছিল সাঁ সুসি নাট্যশালা, যেখানে ১৮৪৮ সালের ১৭ আগস্ট ওথেলো-র চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন বৈষ্ণব চরণ আড্ডি নামে এক তরুণ বঙ্গতনয়। তাঁর ডেসডিমোনাটি কিন্তু ছিলেন খাঁটি ইউরোপিয়ান মিসেস অ্যান্ডারসন। গিরিশ ঘোষ তখন চার বছরের শিশু।

আদতে ছিলেন সাংবাদিক, তারপর কর্পোরেট কর্তা। অবসরের পর শান্তিনিকেতনে বসে লেখাজোকায় মন দিয়েছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ আর গল্প লিখেছেন আজকাল, অনুষ্টুপ আর হরপ্পা-য়। প্রথম উপন্যাস 'গোলকিপার' প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভে। আপাতত ডুবে রয়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। আজকালের রবিবাসর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ধারাবাহিক রচনা - সিনেমাতলার বাঙালি।

2 Responses

Khub bhalo laglo. Jamon tothyosonridhdho, tami monoggo

Lekha ta porar sujog kore dewar jonyo dhonyobad. Bakita sakkhate hobe.

Bandhuder o porte dilam.