একেবারে এখন যাঁরা কবিতা লিখতে এসেছেন, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে যাঁদের কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করেছে– বয়সের দিক দিয়ে তাঁরা আমার সন্তানতুল্য। কিন্তু তাঁদের চিন্তাকে কি আমার অনুধাবন করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত নয়? কেননা বয়সে ছোট হলেই কোনও কবিতালেখক আমার চেয়ে নতুন কোনও ভাবনা বা এগিয়ে-থাকা জীবনদর্শন তাঁর চিন্তাকেন্দ্রে ধরতে পারবেন না, এ কথা আমি মনে করি না। তাই নবীনদের ক্ষেত্রে কেবল তাঁদের কবিতাই নয়, কবিতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তার সন্ধানও করে চলি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা খুঁজে।

সম্প্রতি তেমনই একটি ‘কবিতাভাবনা’ পেয়ে গেলাম এক নবীন কবির ছোট একটি গদ্যে। এই কবির একাধিক কবিতাগ্রন্থ আমি পড়েছি– কিন্তু কাব্য সম্পর্কিত চিন্তা, গদ্যের আকারে, এই প্রথম পড়লাম। কবির নাম তানিয়া চক্রবর্তী। তানিয়ার প্রথম বই প্রকাশ পায় ২০১৩ সালে। এই নবীন কবির অন্তত দু’টি কাব্যগ্রন্থের নাম আমার মনে পড়ছে যা একেবারে অন্যরকম এক বিমূর্ত অন্তর্বস্তু ও রহস্যময় ভাষা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং আমার মনে তার ছাপ রেখে গেছে– বইদুটির নাম ‘আমিষ বিবাহ’ এবং ‘পুতুলমানুষ’। যাঁর কবিতার মধ্যে বিমূর্ত ভাবনাবীজ কাজ করছে, তিনি, কবিতা বিষয়ে ঠিক কী ভাবেন? এই কৌতূহল আমার তৈরি হয়েছিল। কয়েকদিন আগে, পোস্ট ও গ্রাম পাহাড়পুর, থানা লালগোলা থেকে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলার একটি পত্রিকা হাতে পড়ল– যার নাম ‘স্রোত’। সেখানে তানিয়া চক্রবর্তীর একটি ছোট গদ্য রচনা মুদ্রিত হয়েছে।

‘কেমন করে কবিতা হয়’ নামক গদ্যটিতে এই নবীন কবির চিন্তার স্বচ্ছতা ও গভীরতা আমাকে বিস্মিত করল। তানিয়ার এই গদ্যটির মধ্যে রয়েছে সারাবিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন কয়েকজন চিত্রকরের কথা। যেমন: মাইকেলেঞ্জেলো, পল গঁগ্যা ও ভ্যান গখ। তবে এঁদের জীবনকথা তো আমাদের সকলেরই অল্পস্বল্প জানা। কিন্তু তানিয়া সেইসঙ্গে উল্লেখ করেছেন নিউ ইয়র্কের চিত্রশিল্পী মার্ক রথকো-র বৃত্তান্ত, তানিয়ার বিচারে ‘অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট’-কে যিনি অন্য মাত্রা দিয়েছিলেন। সেই মার্ক রথকো হতাশার সঙ্গে যুদ্ধ করতে না-পেরে কীভাবে হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যা করেন, সেই বিবরণও আমাদের কাছে প্রকাশ করেন তানিয়া। তানিয়া জানিয়েছেন, অন্য এক চিত্রশিল্পী রিচার্ড ড্যাড-এর জীবনের পরিণতির কথাও, ১৮১৭ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত ৬৯ বছরের আয়ুষ্কালে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন অতিপ্রাকৃত চিত্রকলা। সেসব শিল্পকাজ বিশ্বের কলারসিকদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অথচ সেই রিচার্ড ড্যাড আক্রান্ত হয়েছিলেন প্যারানয়েড স্কিৎজ়োফ্রেনিয়াতে। ড্যাড মনে করতেন তিনি মানসিকভাবে ইজিপ্টের দেবতা ‘অসিরিস’-এর অধিকৃত এবং তাঁর পিতা একজন দানব বা স্বয়ং শয়তান। এই রিচার্ড ড্যাড খুন করতে উদ্যত হয়েছিলেন একটা সময়। মানসিক হাসপাতালে অবস্থান করার বছরগুলিতে রিচার্ড ড্যাড তাঁর চিত্রাঙ্কণের অনবদ্য রহস্যময় পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন।

তানিয়ার গদ্যটি আমাকে এই তথ্যও জানাল, দার্শনিক ডেভিড হিউম যিনি স্কটিশ এনলাইটেনমেন্টের এক সক্রিয় সদস্য, যিনি ‘সায়েন্স অফ ম্যান’ এই সূত্রের মাধ্যমে মানুষের ভিতরের অণুরণনকে বুঝতে চেয়েছিলেন– তিনি নিজের অজান্তেই কখন নার্ভাস ব্রেকডাউনের আওতায় পড়তে শুরু করলেন, বুঝলেন না। অন্য দিকে, ‘মডার্ন ইকোনমিক্স’-এর লেখক অ্যাডাম স্মিথ, ‘দ্য ওয়েলথ অফ নেশনস’ যাঁর যুগান্তকারী বই, সেই স্মিথও নার্ভাস ব্রেকডাউনের ফলে এমন অবস্থায় গিয়ে পড়লেন যে, জীবনের বাকি অংশে একজন একা-কথা-বলা মানুষ হিসেবে পরিচিত হয়ে রইলেন তিনি। শোনা যায়, রাত্রিবেলা নাইটগাউন পরে তিনি হেঁটে ফেলতেন পনেরো মাইল রাস্তা, সারাক্ষণ কথা বলে যেতেন নিজের সঙ্গে। ভার্জিনিয়া উলফ এবং সিলভিয়া প্লাথের আত্মবিনাশের প্রসঙ্গও আছে তানিয়ার লেখায়।

তানিয়া এইসব শিল্পী, কবি, লেখক ও দার্শনিকদের কথা বলতে বলতে কবুল করেছেন তাঁর এই উপলব্ধি যে– মন জিনিসটাই যে কী এক প্রহেলিকা, তা আমরা পৃথিবীখ্যাত অনেক মানুষের মনের ভারসাম্যহীনতার দ্বারা জর্জরিত হয়ে পড়া দেখে কিছু কিছু বুঝতে পারি। এদিকে, সদ্য লিখতে শুরু করা একজন কবি সমস্ত পৃথিবীর বরেণ্য চিত্রকর, লেখক ও চিন্তকদের বিষয়ে তাঁর জানার পরিধি বাড়িয়ে চলেছেন, এই কথা অবগত হওয়ার পর আমার কৌতূহল আরও জাগ্রত হল তানিয়া চক্রবর্তী কবিতা বিষয়ে কী ভাবেন, সেকথা জানতে। এই কারণেই বাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে ছাপা হয়ে আসা অচেনা কবিতাপত্রে তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতাভাবনা প্রকাশিত হলেও সেই চিন্তাবীজ আমি পাঠককে জানানোর চেষ্টা করছি।

রচনাটির তিনটি অংশ আছে। আমি আগে সূচনাটুকু তুলে দিই। তানিয়া লিখছেন:

“কবিতা যখন লেখা হচ্ছে তখন তা প্রক্রিয়াকরণ। আর কখনওই প্রক্রিয়াকরণের মধ্যে তাকে চেনা সম্ভব নয়, একটা আন্দাজ করা যেতে পারে কেবলমাত্র। যেমন রান্না যতক্ষণ হয়, ততক্ষণ গন্ধ, রূপ এসব ধারণা করা যেতেই পারে কিন্তু শেষ না-হওয়া অবধি এর কোনও নির্ধারণযোগ্য পরিণতি নেই। তাই যতক্ষণ লেখা চলছে, ততক্ষণই সে একটা ছল। … যে পরিমাণ আমরা ভাবি, তার কত যে কত কত কম আমরা লেখায় আনতে পারি, তা আমরা নিজেরাই বুঝি না– কারণ লেখা আমাদের শব্দের ছোট্ট পাত্রে আটকে যেতে বাধ্য। তাই অজস্র লিখতে লিখতে স্তরগুলো বেরতে থাকে। … এবার কেউ বলবেন, তার মানে সব কবিতাই কি অসম্পূর্ণ? না, আক্ষরিকভাবে নয়, পাঠকের জন্যও নয়। কেবল লেখকের কবিতার বা কবিতাচিন্তার ভিত্তিতে তা অসম্পূর্ণ। কবিতার ক্ষেত্রে এটা আরও প্রযোজ্য কারণ কবিতা একটা লুকোচুরি… যেখানে বলাটাও বলা নয়, আবার না-বলাটাও বলা।”

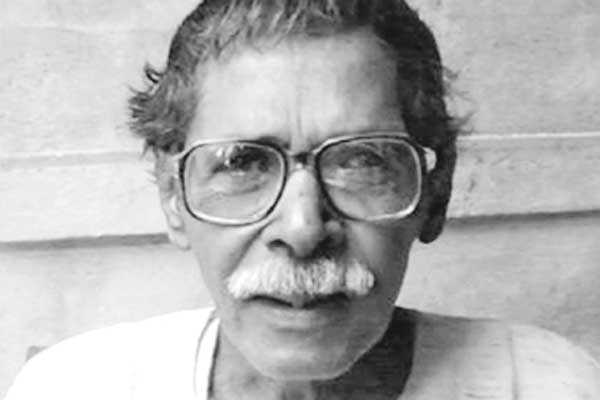

তানিয়া চক্রবর্তীর কবিতাভাবনার প্রথম অংশ থেকে পাঠকদের যেটুকু বললাম, সেটুকু বলতে গিয়ে আমার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা বিষয়ক একটি মন্তব্যের কথা মনে পড়ল। লিখিত মন্তব্য। শক্তি, এবং পঞ্চাশ দশকের আরও কোনও কোনও প্রধান কবির কাব্য-সম্পর্কিত গদ্যরচনা তাঁদের কবিপ্রতিষ্ঠা অর্জনের পর বিশ্লেষণধর্ম স্বীকার না করে মন্তব্যবিস্তারকেই আশ্রয় করে নিয়েছিল। তার দুটি কারণ থাকতে পারে। এক: সময়াভাব, অন্যের কবিতা বুঝতে ততখানি মনঃসংযোগ করার অবকাশ না-পাওয়া। দ্বিতীয় কারণটি গুরুতর– তা হল, কবিতা রচনায় তাঁদের খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা তখন এতই সর্বজনমান্য হয়ে উঠেছিল যে, ষাটের দশকে যাঁরা অন্যের কবিতা বিষয়ে নিজের ভাবনাকেন্দ্রে ডুব দিয়ে বিচার করতেন– সত্তরের দশক থেকে তাঁরাই মূলত ভাবনাবর্জিত তাৎক্ষণিক মন্তব্য-আশ্রিত মতামত প্রকাশের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এ বিষয়ে অবশ্য খুব বড় ব্যতিক্রম কবি শঙ্খ ঘোষ। তিনি যুক্তিপথ ধরে বিশ্লেষণের দিকে অগ্রসর হওয়াকে কখনওই বর্জন করেননি তাঁর যে কোনও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। ৮৮ বছর বয়স পার করেও তাঁর বিশ্লেষণধর্মী মন শঙ্খ ঘোষকে কখনও ছেড়ে যায়নি।

দেখুন, কথায় কথায় কতদূর চলে এসেছি। বলছিলাম তানিয়া চক্রবর্তীর ‘কেমন করে কবিতা হয়’ নামক গদ্যটির কথা। যদিও তানিয়া ‘কেমন করে কবিতা হয়’ সে কথা তিনি খুব নিশ্চিতরূপে জানেন এমন দাবি একবারও করেননি– তবু, নবীনদের কবিতাচিন্তার ক্ষেত্রবিচারে এই ক্ষুদ্র গদ্যটি আমার মনে এনে দিল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য। শক্তির মন্তব্যটি কীরকম? শক্তি বলেছেন এরকম একটি কথা–

“…বস্তুত যে কোনও লেখকের পদ্যই দীর্ঘকাব্য– তিনি লেখেন টুকরো টুকরো করে, এইমাত্র।”

শক্তির মন্তব্য আনলাম কোন সূত্রে? তানিয়া চক্রবর্তীর একটি চিন্তার সূত্রে। এক্ষুণি পাঠকদের জানিয়েছি তানিয়ার এই ভাবনা বা প্রশ্ন: ‘তার মানে সব কবিতাই কি অসম্পূর্ণ?’ তানিয়া তাঁর এই গদ্যটিকে এগিয়ে নিয়েছেন নিজেকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে করতে। এইটিও তেমনই একটি প্রশ্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তাঁর চার খণ্ড গদ্যসমগ্র বেরিয়েছে। উপন্যাস ও ভ্রমণকথাগুলি বাদ দিলে সেখানে কবিতা বিষয়ক যে গদ্যাংশগুলি পড়তে পারি আমরা, তা খানিকটা অবহেলাময় উক্তির সংকলন বলা যায়। যে-উক্তিগুলিকে কোনও যুক্তি পরম্পরায় স্থাপন করা হয়নি।

আরও পড়ুন: অমৃতা ভট্টাচার্যের কবিতা: প্রথম পর্ব – জয় গোস্বামী

এইরকম যুক্তি-বিরহিত মন্তব্যপ্রধান কাব্যালোচনা কৃত্তিবাসের অন্যান্য প্রধান কবিদের কারও কারও মধ্যেও দেখা যায়। যেমন, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ‘দেশ’ পত্রিকার একটি বিশেষ ‘শক্তি-স্মরণ’ সংখ্যা প্রকাশ পায়। সেখানে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সহযাত্রী কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় একটি গদ্যরচনা লেখেন। সেই গদ্যে তিনি অকপটে জানান এইরকম ধারণা: ‘আমি ওদের বলেছি শক্তির প্রথম চারটে বই ভালো, বাকিগুলো এলেবেলে।’ শরৎকুমার আরও বলেছিলেন, ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ বইটি মোটেই ভালো নয়। শরৎকুমারের প্রথম বাক্যটি আমি অবিকল উদ্ধৃত করতে পেরেছি। কারণ, আমি তখন ‘দেশ’ পত্রিকায় কর্মরত এবং আমিই শরৎকুমারের ওই গদ্যটির প্রুফ দেখেছিলাম।

আচ্ছা, শরৎকুমার এই যে বলছেন, ‘আমি ওদের বলেছি’, এই ‘ওদের’ মানে ‘কাদের’? ১৯৯৫-এর মার্চে শক্তি প্রয়াত হন। আজকের দিনের নবীন কবি ও সম্পাদকদের হয়তো এই তথ্য জানা নেই, সেই সময় বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার কাজ করছিলেন। শরৎকুমার, ‘ওদের’ কথাটি বলতে বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তাহলে কী দাঁড়াল? শক্তি যখন কবি হিসেবে কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছেন, সেই সময়ে সহযাত্রী কবিবন্ধু শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় ছাত্রদের কী শেখাচ্ছেন? শেখাচ্ছেন, ‘শক্তির প্রথম চারটে বই ভালো, বাকিগুলো এলেবেলে।’ কোনও যুক্তি কি উপস্থিত করছেন এই মন্তব্যের সমর্থনে? না।

ওই গদ্য আমি প্রুফ দেখার সময় তো পড়েইছি– পড়েছি ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পরেও– সেখানে শক্তির বাকি কবিতার বই কেন ‘এলেবেলে’ সে বিষয়ে কোনও বিশ্লেষণ ছিল না। এ কথা কি ছাত্রছাত্রীদের বলা যেতে পারত না, শক্তির চট্টোপাধ্যায়ের সব কবিতার বই-ই তো কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যায়– তোমরা সে সবই পড়ে দেখে বিচার কর– কোন বইগুলি ভালো বা কোন বইগুলি তত ভালো নয়। এ কথা না বলে শরৎকুমার বললেন, ‘প্রথম চারটে বই ভালো, বাকিগুলো এলেবেলে।’ শরৎকুমারের সবচেয়ে রাগ দেখা গিয়েছিল ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’ বইটির প্রসঙ্গে– কেননা ওই বই অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত এবং বইটির খুব চাহিদা ছিল পাঠকমহলে।

শক্তি নিজেও এইধরনের যুক্তিবিহীন মন্তব্য করতে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন। সত্তর দশকের কবি অঞ্জন সেন-এর একটি কবিতার বই বেরিয়েছিল আশির দশকের মাঝামাঝি, যে-গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছিলেন বিখ্যাত চিত্রকর গণেশ পাইন। একটি পত্রিকায় শক্তি অন্তত পনেরোটি কবিতার বইয়ের একসঙ্গে রিভিউ করলেন। প্রত্যেক বইয়ের জন্য বরাদ্দ রইল দুটি করে মন্তব্য। অঞ্জন সেনের কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে শক্তি যে দুটি বাক্য লিখেছিলেন, সেকথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরি: ‘অঞ্জনের এই বইয়ে পদ্য হয়নি। গণেশ ছবি আঁকলেও না।’ ব্যাস, হয়ে গেল কাব্যগ্রন্থের আলোচনা।

আমি বলতে চাই দুটি কথা। এক– এই ধরনের মন্তব্যনির্ভর এবং যুক্তি ও বিশ্লেষণহীন আলোচনার ধারাটি প্রজন্মান্তরে প্রাধান্য পেল পরবর্তী কবিদের হাতে। পাশাপাশি রইল অ্যাকাডেমিক ধাঁচের আলোচনার একটি অপেক্ষাকৃত সহনীয় পথ। কিন্তু এই দু’টি ধরনের কাব্যপরিচয়পদ্ধতির কোনওটিই কবিতার অন্তরে প্রবেশ করে তার মর্মস্পর্শ করার দিকে গেল না। ধরা যাক, রবীন্দ্রকাব্য বিষয়ে কথা বলতে গেলে উপনিষদের আগমন অবধারিত। সঙ্গে কখনও বা লালন ফকির এসে পড়বেন। বিষ্ণু দে-র কবিতা নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই আসবেন এলিয়ট এবং পরবর্তী পর্যায়ের বিষ্ণু দে-র কাব্য প্রসঙ্গে আনা হবে মার্কসীয় দর্শন। জীবনানন্দ বিষয়ে ইয়েটস আসবেন। আসবে সুররিয়্যালিজ়মের কথা।

এইভাবে যাঁরা দেখবেন তাঁরা প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিশিয়ান। তাঁদের কথায় নিশ্চয়ই কিছু যুক্তি থাকবে। কিন্তু একটি কবিতা ও আমি– মাঝখানে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কোনও তত্ত্ব নেই– আমার জীবন-অভিজ্ঞতা এবং যে-কবিতাটি আমি পড়ছি এখন, সেই কবিতাটির মন– এই দুটির মধ্যে সরাসরি যোগ স্থাপিত হতে কি পারে না কোনওভাবে? সেটা কি এতই অসম্ভব? কবিতার শব্দ, চিত্রকল্প, যতিচিহ্ন, স্পেস, কবিতাটির ছন্দের চলন– এরা সকলেই সমবেতভাবে আমাকে কবিতাটির অন্তর্বস্তুর সঙ্গে আমার জীবন-অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করে দেয় যদি– আমি যদি কবিতাটির শব্দগুলিকে, যতিচিহ্নকে, ছন্দগতিকে অনুসরণ করি? সেই পথে যদি ব্যবহার করি আমার জীবন-অভিজ্ঞতাকে? প্রয়োজনে আমার জীবন-অভিজ্ঞতার বৃদ্ধিসাধন করি যদি কবিতাটি পড়তে পড়তে? তাহলে সেইটি কি কবিতাকে বুঝে নেওয়ার একটি পথ হতে পারে না?

অথচ আমাদের বাংলা কবিতার আলোচনার একদিকে পড়ে আছে কোনও কোনও বিখ্যাত কবিকৃত মন্তব্যনির্ভর ধারা— অন্যদিকে খ্যাতনামা অ্যাকাডেমিশিয়ানদের প্রদর্শিত আলোচনাপথ। এর মাঝখানে নবীন কবি তানিয়া চক্রবর্তী নিজের অন্তর্প্রদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে কয়েকটি উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন মাত্র তিন পৃষ্ঠার একটি গদ্যে। তানিয়ার নিজ অন্তর-উদ্ঘাটনমূলক গদ্যটির প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমি আরও একবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। শক্তি, ষাটের দশকে, ছিলেন চূড়ান্ত বোহেমিয়ান জীবনচর্যার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত। এ কথা শক্তির পাঠকমাত্রই জানেন। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিশৃঙ্খল কাজকর্ম ও উন্মত্ত আচরণের বহু গল্প মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্মের কবিমহলে। শক্তির অনেক উচ্ছৃঙ্খল কাণ্ডকারখানার কথা প্রত্যক্ষদর্শীরা সভাসমিতিতে বলেছেন, আড্ডার পর আড্ডায় ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলতে তাঁর ওই মদ্যপ উন্মাদনার কথাই আজও প্রচলিত হয়ে আছে।

তানিয়া জানিয়েছেন, অন্য এক চিত্রশিল্পী রিচার্ড ড্যাড-এর জীবনের পরিণতির কথাও, ১৮১৭ থেকে ১৮৮৬ পর্যন্ত ৬৯ বছরের আয়ুষ্কালে যিনি সৃষ্টি করেছিলেন অতিপ্রাকৃত চিত্রকলা। সেসব শিল্পকাজ বিশ্বের কলারসিকদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছে। অথচ সেই রিচার্ড ড্যাড আক্রান্ত হয়েছিলেন প্যারানয়েড স্কিৎজ়োফ্রেনিয়াতে। ড্যাড মনে করতেন তিনি মানসিকভাবে ইজিপ্টের দেবতা ‘অসিরিস’-এর অধিকৃত এবং তাঁর পিতা একজন দানব বা স্বয়ং শয়তান।

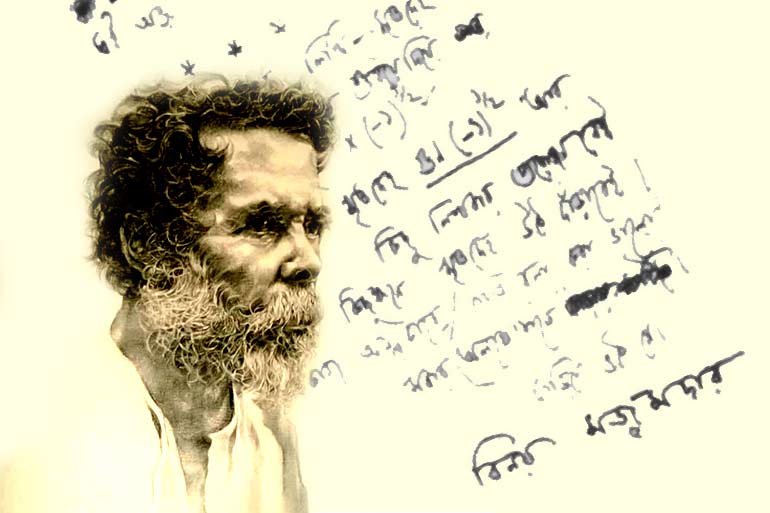

কিন্তু ওই ষাটের দশকেই, শক্তি তাঁর চূড়ান্ত বোহেমিয়ান জীবনযাপনের মধ্যেই নিজের চিরস্থায়ী কবিতার বইগুলি অবিরাম গতিতে লিখে চলার ফাঁকে এমন একটি কীর্তি স্থাপন করে গেছেন যা শক্তির ঘনিষ্ঠ বন্ধু সমীর সেনগুপ্তের একনিষ্ঠ চেষ্টা ছাড়া পাঠকচক্ষুর অগোচরেই থেকে যেত। সমীর সেনগুপ্ত উদ্ধার করে এনেছেন আজ থেকে ষাট বছর আগে শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখিত একটি বইয়ের দুটি আলোচনা। ‘সম্প্রতি’ নামক একটি পত্রিকায় ১৩৬৯ ও ১৩৭০ বঙ্গাব্দে শক্তি লিখেছিলেন বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো, চাকা’ নামক কাব্যগ্রন্থের দুটি আলোচনা– যে আলোচনা পড়লে আমরা বুঝতে পারব, তখনও পর্যন্ত কবি হিসেবে প্রায় অপরিচিত বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো, চাকা’ গ্রন্থটিকে কতখানি অভিনিবেশ ও কাব্যমূল্য সম্প্রদান করেছিলেন শক্তি। এই ‘ফিরে এসো, চাকা’ নামক ৭৭টি কবিতা-সম্বলিত যে গ্রন্থ এখন পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার পুস্তিকারূপে। তার কোনও নামকরণ ছিল না। অথচ সে-পুস্তিকা প্রকাশমাত্রই শক্তি তার আলোচনা লিখে এই অচেনা কবিকে স্বাগত জানালেন।

পরের বছরই ‘গ্রন্থজগৎ’ নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে পাঠকের হাতে এল ‘ফিরে এসো, চাকা’ নামকরণযুক্ত বিনয় মজুমদারের পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থটি। আবারও কলম ধরলেন শক্তি, বিনয় মজুমদারের কবিতার জয়পতাকা তুলে ধরতে। বস্তুত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সমগ্র সাহিত্যজীবনে এমন দৃষ্টান্ত আর নেই যেখানে শক্তি একজন কবি বিষয়ে দু’দু’বার আলোচনা লিখছেন। এবং সেই কাব্য-আত্মার অন্তরে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। ওই আলোচনা থেকে কিছুটা অংশ পাঠককে জানাতেই হবে আমাকে। তাহলে পাঠক বুঝবেন, পরবর্তী সময়ে অধিকাংশ কবিদের রচনা বিষয়ে তাচ্ছিল্যপূর্ণ মন্তব্য করতেই দেখেছি আমরা যে-শক্তিকে, দেখেছি কবিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ চিন্তাহীন উক্তির প্রতিই যে-শক্তির পক্ষপাত, তিনি তাঁর প্রথম জীবনে বিনয় মজুমদারের মতো অবিনশ্বর কবিকে সামনে আনার জন্য কী ধরনের মর্মগ্রাহী কাব্যালোচনা করেছেন। শক্তির গদ্যের আরম্ভ হচ্ছে এইভাবে:

“বিনয়ের কবিতাগুলি সত্য ও অসত্যে ভাগ করা।… ব্য়ক্তিগত প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যানে তেমন নির্লিপ্তি নাই যত আছে অন্যান্য বস্তু বর্ণনার সময়। যেসব বস্তুর মধ্যে অগণ্য সত্য ও বৈজ্ঞানিক বিচার লিপিবদ্ধ করা, মনে হয়, বিনয়ের কবিতার একরূপ বিশিষ্ট নিয়ম। আমি এমন ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যকে সরাসরি কবিতার মধ্যে হৃদয়গ্রাহী এবং পরাস্ত ভঙ্গিতে বসিয়ে দেওয়া বাংলা কেন নানা সময়ের প্রকৃত ইংরাজি বা বিদেশি কবিতাতেও পড়ি নাই।… বিনয়ের কবিতার চারিপাশে ও ভিতরে সঙ্গীতময়তা নাই, বদলে এক অসাধারণ চিত্রময়তা বর্তমান। এত অপরিমেয় চিত্রে ব্যস্ত বিনয়ের এই গ্রন্থের কবিতা, যে, সময়ে সময়ে, মনে হয়, একে দুষ্ট ব্যবহার বলি। কিংবা বলি লোভাতুর উন্মাদ এই কবির আশ্চর্য ঐশ্বর্য ওই সবই। ছবির পর ছবি, উপমার পর উপর্যুপরি উপমা বিনয়ের বৈশিষ্ট্য এবং বিনয়ের মধ্যে যে অসামান্য বিষয় আছে তার প্রকাশ।… উপমা প্রয়োগের মধ্যেও বিনয়ের যে দারুণ বিচার তার তুলনা হয় না।”…

বিনয় মজুমদারের কবিতার দরজা খুলে দেওয়ার চাবিকাঠি হাতে তুলে দিয়েছিলেন সর্বপ্রথম শক্তি চট্টোপাধ্যায়– এই অবিনাশী সত্য আমাদের ভুলিয়ে দিক পরবর্তী সময়ে অন্য অনেকের কবিতা বিষয়ে শক্তির মনোযোগহীন অভিনিবেশহারা মন্তব্যপ্রয়োগের প্রবণতাকে। বদলে আমাদের মনে থাকুক, বাংলার এক অবিস্মরণীয় কবিকে মাত্র ষোলো পৃষ্ঠার নামহীন পুস্তিকা থেকেই চিনতে পেরেছিলেন ও পাঠকগ্রাহ্য করার অত্যন্ত একাগ্র চেষ্টায় নিয়োজিত হয়েছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ই। একথাও আমরা ভুলব না যে, বিনয় মজুমদার বিষয়ক দ্বিতীয় গদ্যরচনাটির শেষ বাক্যে কী লিখেছিলেন শক্তি। লিখেছিলেন:

“…কবিগণেরও আছে দুর্গম, দুর্ভেদ্য, গুঢ়চিন্তা ও অভাবনীয় জটিলতা।”

তাহলে এই ছিলেন প্রথম যুগের শক্তি! তাঁর গদ্যের সর্বশেষ বাক্যটি যে এইমাত্র জানালাম, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। এর সঙ্গে আমি যুক্ত করতে চাই তানিয়া চক্রবর্তীর ‘কেমন করে কবিতা হয়’ নামক ক্ষুদ্র গদ্যটির একটি অংশ। তানিয়া লিখেছেন:

“কবিতা নিভৃতের আয়না যাকে সামনে রেখে কৈফিয়তের ভয় ভুলে,… উত্তরের প্রতিক্রিয়া ভেবে বিচলিত হতে হয় না।… এই মুহূর্তগুলো বিদ্যুৎচমকের মতো কখন আসবে, কেন আসবে, কতক্ষণ থাকবে, সব অধরা।”

তানিয়া এ কথাও লিখছেন:

“কবিতার জন্মমুহূর্তেরা খুব অতিপ্রাকৃত। ওই কবিতাটুকুই সব। কবিতা নিজে তার জন্মমুহূর্তকে স্বীকার করে না। কবিতার জন্মমুহূর্ত গোপন ও অবৈধ। শিশু যেমন অন্ধকারে ঘুমের সময় বাড়ে অবয়বে, কবিতাও তেমনি। ভিড়ে সে প্রকাশিত হতেই পারে, কিন্তু তার বৃদ্ধি গোপনে, অন্ধকারে, সুরক্ষায় হয়।”

এই লাইনগুলি, যা তানিয়ার গদ্য থেকে বললাম, এরা দুদিকে চলমান হয়ে তানিয়ার দুই পিতামহ ও প্রপিতামহরূপী কবির কাব্যচিন্তাকে স্পর্শ করছে। শক্তি লিখেছেন ষাট বছর আগে, “…কবিগণেরও আছে দুর্গম, দুর্ভেদ্য, গুঢ়চিন্তা ও অভাবনীয় জটিলতা।” শক্তির এই রচনার সঙ্গে তানিয়ার কোনওভাবেই জানাশোনা নেই। সে-সত্যও তানিয়ার ভাষা-ব্যবহার থেকেই ধরা পড়ে। কেননা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওই দুর্দান্ত গদ্য যদি তানিয়ার পাঠের আয়ত্তে আসত, তাহলে তানিয়ার গদ্যভাষায় ‘শক্তি-ভাষার’ বিচ্ছুরণ প্রবেশ করতই– তানিয়া এড়িয়ে যেতে পারতেন না। তানিয়া যে নিজের চিন্তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কথা তানিয়ার ভাষা থেকেই পরিস্ফূট হয়। শক্তির ভাষার সঙ্গে কোনও মিল নেই তানিয়ার। তাছাড়া শক্তি একটিমাত্র বাক্যে যা বলতে পেরেছেন, অনভিজ্ঞতার কারণে সেই একই চিন্তা ব্যক্ত করতে তানিয়ার দরকার হয়েছে বেশ কয়েকটি বাক্য। কিন্তু ষাট বছর আগে শক্তি কবিতার সৃষ্টি বিষয়ে যা ভেবেছেন, শক্তি-নিরপেক্ষভাবে তানিয়াও সেই একই চিন্তা-গভীরতায় প্রবেশ করেছেন তাঁর নিজের মতো করে।

আমি এক্ষুণি বলেছি, তানিয়ার চিন্তা, তানিয়ার পিতামহ ও প্রপিতামহরূপী দুজন কবির চিন্তাপথের সমীপবর্তী। শক্তির কথা তো বললাম। অন্যজন কে? তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও দুই প্রজন্ম আগের এক কবি ও বাংলার অবশ্যমান্য এক কাব্যচিন্তক। তিনি কী বলছেন? তিনি বলছেন: “কবিতার জন্মকথা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত হয় না কখনও, তার একটা অংশ চিরকাল গোপন থেকে যায়– আর সেই অংশটাই আসল।” তানিয়া, কবিতার জন্মমুহূর্ত বিষয়ে তাঁর নিজের যেসব উপলব্ধি জানিয়েছেন, তার মধ্যে ‘গোপন’ শব্দটির ব্যবহার আছে দু’বার। এইবার আমরা দেখি, তানিয়ার প্রপিতামহরূপী কবি ও বাংলার প্রসিদ্ধ কাব্যচিন্তক কবিতার জন্মমুহূর্ত বিষয়ে আরও কী কী বলছেন:

“আদি কল্পনা ও তৈরি লেখাটির মধ্যে, কোনও অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় কারণে, কখনও কখনও মস্ত ব্যবধান ছড়িয়ে পড়ে। নিশ্চয়ই নেপথ্যে চলে অনেক আয়োজন, অনেক নতুন বিন্যাস ঘটে কবির জীবনে, অনেক আহরণ ও বর্জন ও সমন্বয়– কিন্তু সেগুলির সঙ্গে অলিখিত ও অপেক্ষমান কবিতাটির সম্পর্ক কী, কেমন করে সেটিকে তা পুষ্টি দেয় ও জন্মের জন্য প্রস্তুত করে তোলে, সেই প্রক্রিয়াটি ঘটে সচেতন ও অচেতন মনের সীমান্তরেখায়– কবি তার কিছুটামাত্র টের পান, বাকি অংশ অর্ধালোকে প্রচ্ছন্ন থাকে।…”

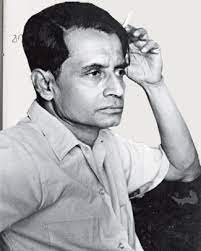

মনে করিয়ে দিই, তানিয়া তাঁর গদ্যের প্রথমেই ‘প্রক্রিয়াকরণ’ শব্দটিকে ব্যবহারে এনেছেন। কিন্তু যে প্রসিদ্ধ কবি ও কাব্যচিন্তকের রচনার একটি বিশেষ অংশ পাঠকদের পড়তে দিলাম, সেই কবি ও কাব্যচিন্তক ১৯৭৪ সালের ১৮ মার্চ প্রয়াত হন। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে ৭৩ বছর বয়সে ‘নৈঋতি’ পত্রিকায় ‘কবিতা ও আমার জীবন’ প্রবন্ধে ছাপা হয়েছিল আমার তুলে দেওয়া লাইনগুলি। এই কবি একটি বিখ্যাত কাব্যপত্রের সম্পাদনা করেছিলেন ১৯৩৫ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। সেই কাব্যপত্রেই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা ছাপা হয়– যে কবিতার প্রথম লাইন: ‘বিপ্রকর্ষ তমোময় তোমার অভিধা’। হ্যাঁ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সুস্পষ্ট হাস্যরেখা শক্তির এই কবিতাপঙক্তির মধ্যে ভেসে উঠতে দেখা যাচ্ছে!

আবার তানিয়া চক্রবর্তীর কাছে ফিরে আসি। তানিয়া বলছেন: শিশু যেমন অন্ধকারে ঘুমের সময় বাড়ে অবয়বে, কবিতাও তেমনি। ভিড়ে সে প্রকাশিত হতেই পারে, কিন্তু তার বৃদ্ধি গোপনে, অন্ধকারে…।” তানিয়া বলছেন, ‘কবিতার জন্মমুহূর্তেরা খুব অতিপ্রাকৃত।’ বলছেন: ‘কবিতা নিজে তার জন্মমুহূর্তকে স্বীকার করে না। ’ বলছেন: ‘কবিতার জন্মমুহূর্ত গোপন ও অবৈধ।’

যে-প্রবীণ কবি ও কাব্যচিন্তকের কথা উল্লেখ করেছি, পাঠক নিশ্চয় এতক্ষণে বুঝে নিয়েছেন তিনি বুদ্ধদেব বসু। তাঁরই সম্পাদিত ‘কবিতা’ পত্রিকা বাংলার প্রথম কাব্যপত্র। এই পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতা প্রকাশ পায়, সেকথা তো বলেইছি। বুদ্ধদেব বসুর যে প্রবন্ধের কথাগুলি পাঠকের সামনে অবিকল তুলে ধরলাম, সেই কথাগুলির অন্তর্বস্তুর সঙ্গে তানিয়া চক্রবর্তীর ‘কেমন করে কবিতা হয়’ নামক তিন পৃষ্ঠার গদ্যটির মনোজগতের অসম্ভব সাদৃশ্য কি আমাদের চোখে পড়ে না? অথচ যে বইয়ে বুদ্ধদেব বসুর এই প্রবন্ধ ‘কবিতা ও আমার জীবন’ প্রকাশ পেয়েছিল, সে বই তানিয়া চক্রবর্তীর জন্মের অনেক আগে থেকেই আর কোনও দোকানে পাওয়া যায় না। বইটির নাম ‘কবিতার শত্রু ও মিত্র’। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর সাত মাস পরে, ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বই এখন দুর্লভ। বুদ্ধদেব বসুর চারখণ্ড প্রবন্ধ সমগ্রের মধ্যে কোথায় এক কোণে লুকিয়ে বসে আছে এই বই, তার খবর তরুণ তরুণীরা জানেন না।

তানিয়া যদি বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটি পড়তেন তবে তাঁর ভাষার মধ্যে বুদ্ধদেবের অতুলনীয় গদ্যের প্রভাব নিশ্চিতভাবেই এসে পড়ত। তানিয়া লিখেছেন নিজেরই ধরনে, খানিকটা অগোছালোভাবে, খানিক টুকরো টুকরো চিন্তার কথা। আমি বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কীভাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও বুদ্ধদেব বসুর মতো দু’জন চিরস্মরণীয় কবিব্যক্তিত্বের কবিতা সংক্রান্ত ভাবনার কথা না-জেনেও তানিয়ার চিন্তাপ্রকৃতি মিলে গেল এই দুই কবির সঙ্গে। তানিয়া চক্রবর্তী যে এঁদের ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হননি, তার একটাই কারণ। তিনি এঁদের এই অতি স্বল্পপরিচিত গদ্যগুলি পড়েননি। অতএব তানিয়া চক্রবর্তীর চিন্তা, কবিতার জন্মমুহূর্ত বিষয়ক অনুভব– এই দুই মহারথীর চিন্তার মতোই সত্য ও নিজস্ব– কবিতার জন্মমুহূর্ত যে গোপন ও অন্ধকার, কবিতা যে কবির মনের মধ্যে কবির নিজের অগোচরেই বৃদ্ধি পায়, সে কথা তানিয়া লিখে উঠতে পেরেছেন ত্রিশ বছর বয়সে পৌঁছনোর আগেই। আর পোস্ট ও গ্রাম পাহাড়পুর, থানা লালগোলা থেকে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদ জেলার ‘স্রোত’ নামক পত্রিকায় এই ক্ষুদ্রাকার কিন্তু মূল্যবান গদ্য প্রকাশ পেয়েছে, হারিয়েও গেছে কবিতাপাঠকদের দৃষ্টির আড়ালে।

আরও পড়ুন: অমৃতা ভট্টাচার্যের কবিতা: শেষ পর্ব – জয় গোস্বামী

ভাগ্যিস আমার চোখে পড়ল, তাই আপনাদের জানাতে পারলাম! ‘স্রোত’ পত্রিকার সম্পাদক অয়ন চৌধুরীকে ধন্যবাদ। এবং তানিয়া চক্রবর্তীর কাছে অনুরোধ, তিনি যেন কোনও দ্বিধা না-রেখে তাঁর কবিতাবিষয়ক চিন্তা নিয়মিত লিপিবদ্ধ করে চলেন নিজের কবিতা রচনার পাশাপাশি। ক্ষুদ্র পত্রিকা বা ওয়েব পোর্টালই হোক সেইসব চিন্তা প্রকাশের ধারক। আমরা খুঁজে নিয়ে পড়ব ঠিকই।

তানিয়া তাঁর এই গদ্যরচনায় একজায়গায় নিজের কবিতা রচনা বিষয়ে স্বীকার করছেন: ‘আমার নিজস্ব কবিতা আগমনের পথ আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই আমি এটিকে শক্তিজনিত মানি।’ এই কথা আবারও আমাকে মনে করাল কবিতা যে এক অজানা থেকে আসে, সেই সত্য। অবশ্য সব কবিই যে অজানার সঙ্কেত দ্বারা প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হয়ে কাব্যরচনা করেন– তেমন দাবি আমি করতে চাই না। এবং কাব্যজগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও তেমন দাবি বস্তুত কবিতা রচনার ক্রিয়া বিষয়ক এক খণ্ডিত সত্যকেই বলবে, এ কথাও আমি জানি। তবু তানিয়ার স্বীকারোক্তি পাঠ করে আমার মনে এল একটি সাক্ষাৎকারে বলা এক কবির কয়েকটি কথা।

এই সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল ১৯৮১ সালে, ‘জিরাফ’ পত্রিকায়। ক্ষুধার্ত সম্প্রদায়ের কবি অরুণেশ ঘোষ তাঁর এক অগ্রজ কবিকে প্রশ্ন করছেন: ‘আপনি কবিতায় শব্দ ব্যবহার করেন অল্প, মনে হয় প্রতিটি শব্দই সুচিন্তিত, কিন্তু অনিবার্য। অন্যদিকে আমাদের (অর্থাৎ ক্ষুধার্ত সম্প্রদায় বা হাংরি জেনারেশনের কবিদের) কবিতায় শব্দের বহুলতা লক্ষণীয়, এমনকী শব্দের অসচেতন প্রয়োগ প্রচুর থাকে– এটা কি কবিতার পক্ষে ক্ষতিকর বলে আপনার মনে হয়?’

শক্তির এই রচনার সঙ্গে তানিয়ার কোনওভাবেই জানাশোনা নেই। সে-সত্যও তানিয়ার ভাষা-ব্যবহার থেকেই ধরা পড়ে। কেননা, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ওই দুর্দান্ত গদ্য যদি তানিয়ার পাঠের আয়ত্তে আসত, তাহলে তানিয়ার গদ্যভাষায় শক্তি ভাষার বিচ্ছুরণ প্রবেশ করতই– তানিয়া এড়িয়ে যেতে পারতেন না। তানিয়া যে নিজের চিন্তাই লিপিবদ্ধ করেছেন, সে কথা তানিয়ার ভাষা থেকেই পরিস্ফূট হয়। শক্তির ভাষার সঙ্গে কোনও মিল নেই তানিয়ার।

উত্তরে সেই কবি অনেকগুলি জরুরি কথা বলেছিলেন কবিতা রচনা বিষয়ে। তার মধ্যে রচনাপ্রক্রিয়া বিষয়ে বলা তাঁর কয়েকটি কথা পাঠকদের জানাতে চাইছি, তানিয়ার গদ্যটির সূত্র ধরে। কথাগুলি কী? ‘… কোনও একটি লাইন, বা সম্পূর্ণ-কোনও একটি কবিতা কেউ হয়তো লিখে যেতে পারেন আচ্ছন্নের মতো, আর সেই মুহূর্তে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে থাকে এক অসচেতনতা। এই অর্থে অসচেতনতা কবিতার ভিতরকার জোরকে বাড়ায় বলেই মনে হয় আমার।… একটা কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। অসচেতন একটা ধাক্কা না-থাকলে আমি ছোট-বড় কোনও কবিতাই লিখতে পারি না।’

কবি অরুণেশ ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই কথাগুলি বলেছিলেন কোন কবি? বলেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ। এর সঙ্গে কি সাদৃশ্য পাওয়া যায় না তানিয়া চক্রবর্তীর এই স্বীকারোক্তির যে ‘আমার নিজস্ব কবিতা আগমনের পথ আমার কাছে সুস্পষ্ট নয়। তাই আমি এটিকে শক্তিজনিত মানি।’ সাদৃশ্য পাওয়া যায়। অন্তত আমি পেয়েছি। জীবনানন্দ দাশ তাঁর একটি কবিতা সম্পূর্ণ করেছিলেন এই লাইনটি লিখে: ‘নাবিক– অনন্ত নীর– অগ্রসর হয়…’ অর্থাৎ আমরা দেখছি আমাদের বাংলা ভাষার অন্তত তিনজন প্রধান কাব্যব্য়ক্তিত্ব কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁদের কবিতাবিষয়ক ভাবনায় যে ধরনের অভিমুখ দেখিয়ে গেছেন– একেবারে আজকের দিনের, এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে লিখতে আসা একজন কবিতালেখকের চিন্তাবীজও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে? নাবিক– অনন্ত নীর– অগ্রসর হয়েই চলেছে, এ কি আমরা দেখছি না?

ক্ষুদ্র পত্রিকায় প্রকাশ পেলেও এই চিন্তাপদ্ধতি সামান্য নয়। তানিয়া চক্রবর্তীর কাব্যভাবনা তাঁর বয়স এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে বিবর্তিত হবে, সেই পথের দিকে আমি অন্তত তাকিয়ে থাকবই। (চলবে)

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, সহজিয়া, The Mindful Word, Esquire.com

জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।

5 Responses

সমৃদ্ধ হলাম।

পরম গভীর বিশ্লেষণ। কবিতার তন্নিষ্ঠ পাঠকের কাছে এ এক অমূল্য প্রাপ্তি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে কত অনায়াসে জয় ৺পাচ-ছয় বা ততোধিক দশকেরও আগের পূর্বজদের কবিতা বিষয়ক আলোচনা থেকে উদ্ধৃতি দেন আর পাঠকের চিন্তাভাবনাকে উসকে দেন।

আমি সবথেকে প্রথমে জয় গোস্বামীর কবিতা “দেশ”পত্রিকার পুজো সংখ্যায় “যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল”কবিতাটি পড়েই এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম যে আমি মনে মনে ভাবছিলাম এইভাবে ও কবিতা লেখা যায়?

খুব প্রাসঙ্গিক আলোচনা ।সহজ সরল ব্যাখ্যা । আরো চাই ।

অসাধারণ