আমার ছেলেবেলায় রবিবার ছিল এক ভয়ের দিন। ছুটির দিনের সকালে পরিবারের তিন সদস্যই উপস্থিত। স্বাস্থ্যসচেতন জননী রান্নাঘরে তাঁর রবিবারের বিশেষ আয়োজনে ব্যস্ত। সপ্তাহের অন্যদিনগুলিতে মর্নিং স্কুল, তাই ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারেন না। যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশিত হয় না। সে ত্রুটিটুকু শুধরে নিতে গেলে রবিবার ছাড়া আর উপায় কী? সকাল থেকেই কোমর বেঁধে লেগে যেতেন সবার স্বাস্থ্যোন্নতির আয়োজনে।

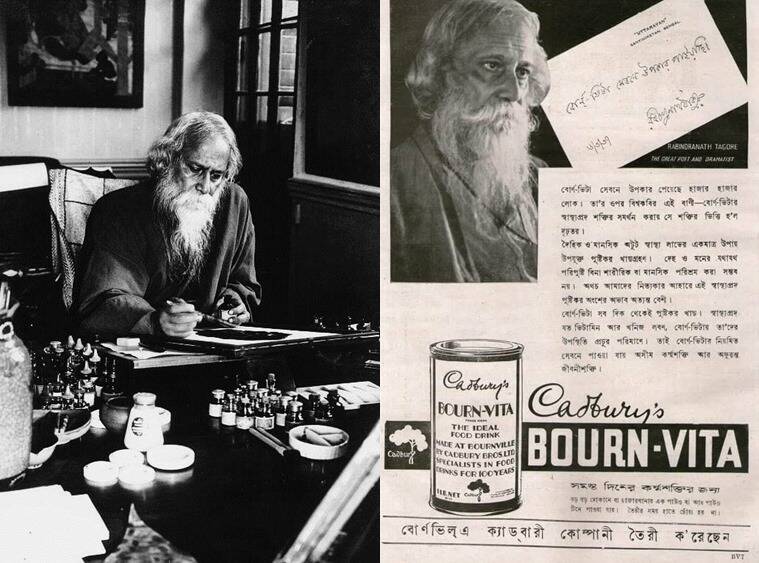

মুখ ধোওয়া শেষ হলেই একটি কাঁসার গ্লাসবাহিত সবুজরঙের তরল পদার্থের সামনে পড়তে হত। গোটা পরিবারের রবিবারের স্বাস্থ্যপানীয়। পিতৃদেব ও জননী জিতেন্দ্রিয়। কিন্তু আমি তো নই? স্বাদকোরক বিদ্রোহ করত, সঙ্গে সঙ্গে আমিও। তাঁরা একযোগে আমায় বোঝাতেন, এটি যে সে পানীয় নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিত্য পান করতেন। “সে জন্যেই তো তাঁর গায়ের রং অমন সোনার মতো ফর্সা ছিল! একটু কষ্ট করে খেয়ে নে, দেখবি, তোরও ওরকম টুকটুকে চেহারা হবে!”

বলাই বাহুল্য, তাতে আমি কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিনি। জিভ তো বটেই, গ্লাসের ওই তরলটি গলা পর্যন্ত তেতো করে দেয়। এর পরে যা-ই খাই না কেন, সবই হাকুচ তেতো লাগে। এ যে কী যন্ত্রণা! সেই সুবজ রঙা স্বাস্থ্যকর পানীয় ছিল নিমপাতার রস! সেই আমার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থেই তিক্ত পরিচয়!

কিন্তু না! তা তো নয়! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! ততদিনে আমি সহজ পাঠ পড়ে ফেলেছি। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ। এক একটি ভাগে একাধিক পাঠ। প্রথম ভাগে স্বরবর্ণ চেনাচ্ছেন। এক একটি পাঠে এক একটি স্বরবর্ণ, সঙ্গে রসনালোভন খাবারের ছড়াছড়ি।

“থালা ভরা কৈ মাছ, বাটা মাছ। সরা ভরা চিনি ছানা। গাড়ি গাড়ি আসে শাক লাউ আলু কলা। ভারী আনে ঘড়া ঘড়া জল। মুটে আনে সরা খুরি কলাপাতা। রাতে হবে আলো। লাল বাতি। নীল বাতি। কত লোক খাবে।”

শিশুমনে উৎসবের আবহটি আপনিই তৈরী হয়ে যেত। কোথায় ‘চিনি ছানা’র মোলায়েম মিষ্টত্ব আর কোথায় নিমপাতার রস? খটকা লাগবে তো বটেই! রহস্যের সমাধান হল একটু বড় হয়ে। ততদিনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ইতিউতি পড়তে শুরু করেছি। এটি বাবার অভিমত। রবীন্দ্রনাথকে পড়ার আগে তাঁকে মানুষ হিসেবে জানো। তবেই না তাঁর লেখা পড়ে বুঝতে পারবে? রবীন্দ্রনাথ পড়া কি মুখের কথা?

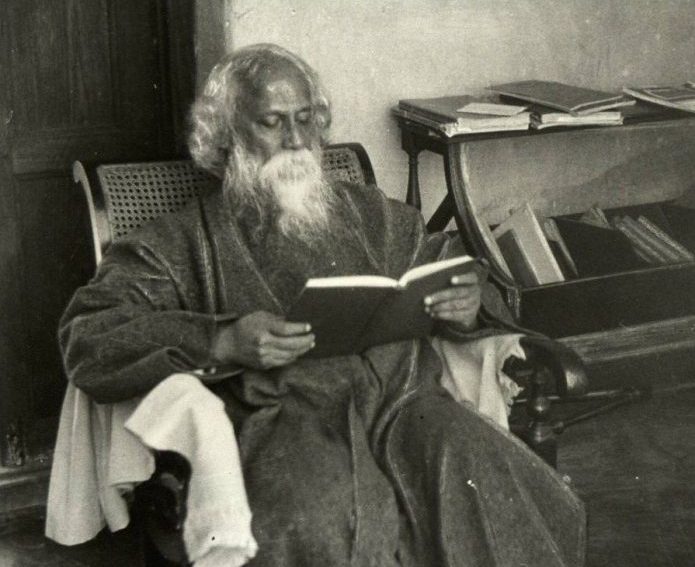

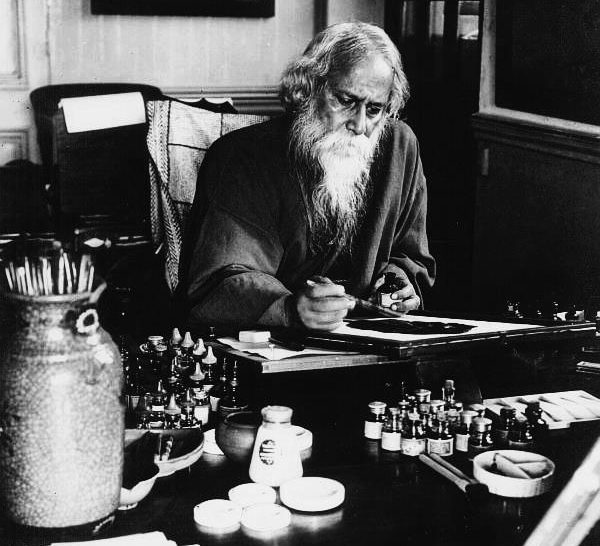

সেই প্রস্তুতিই হচ্ছে। ক্ষুধার্ত আমি একে একে পড়ছি তাঁকে নিয়ে স্মৃতিচারণ। মৈত্রেয়ী দেবী, রানী চন্দ, নির্মলকুমারী মহলানবিশ। গুরুদেবের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য এঁরা কলম ধরেছেন। হাটে হাঁড়িটি ভাঙলেন রানী চন্দ। খাবার নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সব খেয়ালের কথা পাই তাঁর লেখা ‘গুরুদেব’ বইতে। এক পণ্ডিত অতিথি এসে বললেন, শাস্ত্রে বলেছে, আমাদের দেশে হবিষ্যান্নই হল উপযুক্ত আহার। শোনামাত্রই রবীন্দ্রনাথের মনে হল, ঠিকই তো? গরম দেশে হবিষ্যান্নর মত খাবার আর কীই বা আছে! তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন, যা খাচ্ছেন, দেহ যেন ঠিক নিতে পারছে না! এইবার ঠিকঠাক বস্তুটির সন্ধান মিলেছে। “কাল থেকে আমায় তাই দিয়ো বউমা” – আদেশ জারি হল।

মাটির মালসায় চাল কাঁচকলা ফোটে, রবীন্দ্রনাথ খুশি। তবে বেশিদিন নয়। এক বিদেশি বন্ধু বললেন, ডিমই হচ্ছে আসল খাদ্য, সবরকম পুষ্টিগুণ আছে তাতে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! মাটির মালসা বিদায় নিল, ডিম রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করল। “গুরুদেব কাঁচা কাঁচা ডিম ভেঙে পেয়ালায় ঢালেন, একটু নুন-গোলমরিচ দেন, দিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে নেন। রাতের খাবার, দিনের খাবার এই একভাবে চলে।”

কিছুদিন পর মত পরিবর্তন হল। “বেশি ডিম খাওয়া ভালো নয় ; বেশি কেন– ডিম একেবারেই খাওয়া উচিত নয়। বরং নিমপাতার রস খাবি রোজ কিছুটা করে।” এক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ অতিথি এসে জানিয়েছেন নিমপাতার উপকারিতার কথা। রস করে যদি রোজ খাওয়া যায় তো শরীর সুস্থ থাকতে বাধ্য। সর্বরোগনাশক পানীয়! রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে চালু করেছেন নিমপাতার রস। রানী চন্দ লিখছেন, “বড়ো একটা কাঁচের গ্লাসভর্তি রস, সবুজ রঙের থকথকে রস দেখে আর নিমপাতার তেতো গন্ধে আমাদের গা গুলিয়ে উঠত।” এইখানে এসে আমি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পেলাম। যাক, আমি একা নই, সমদুঃখী মানুষও আছে!

এসবই তাঁর জীবনের পড়ন্তবেলার খামখেয়ালিপনা। শান্তিনিকেতনের পরিবার-বন্ধু-সুহৃদবর্গ ঘিরে থাকতেন কবিকে। তাঁর সঙ্গে এক টেবিলে আহার তো শ্লাঘার বিষয়। তবে বেশিদিন সেই সুবিধে রইল না। কবির খামখেয়ালে টেবিলের ভিড় পাতলা হতে থাকল। একেবারেই জনশূন্য হয়ে গেল যেদিন কবি আদেশ দিলেন ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে লুচি ভাজতে। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা নীতিতে সবাই হাওয়া।

সময়ের সঙ্গে পিছিয়ে গেলে দেখি, উদীয়মান রবি, মধ্যগগনের দীপ্তিমান রবি তুমুল খাদ্যরসিক। স্ত্রী মৃণালিনীর রন্ধনপটুত্বের সাক্ষী অনেকেই। ঠাকুরবাড়ির রন্ধননিপুণাদের মধ্যেও তিনি বিশিষ্ট, পরিবারের মধ্যে রীতিমতো জনপ্রিয় রাঁধিয়ে। তাঁর হাতের পাকা আমের মিঠাই, চিঁড়ের পুলি, এলোঝেলো গজা – যার নতুন নাম দেওয়া হল ‘পরিবন্ধু’ – ঠাকুরবাড়িতে বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই গল্প করেছেন, সম্ভব অসম্ভব নানারকম রান্না ও রন্ধনপ্রণালী নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার কথা। মৃণালিনী ছিলেন সেসবের এক্সিকিউটিভ শেফ। তিনি ছাড়া কেই বা রাঁধবে ‘মানকচুর জিলিপি’ বা ‘দইয়ের মালপো’?

পাঠক খেয়াল করুন, এতক্ষণ যা যা বললাম, সবগুলিই কিন্তু বাঙালি খাবারদাবার। বিদেশি কোনও খাবারের নামগন্ধও নেই! এখানেই জাগে কৌতূহল। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী ঘুরেছেন। বিশ্বের ত্রিশটিরও বেশি দেশে গেছেন। অনেক দেশেই একাধিকবার। সেসব রান্নার প্রভাব কই? শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ নাকি ইউরোপীয় খাবার খেতে পছন্দ করতেন। সেটাই তো স্বাভাবিক। ইংল্যান্ডে পাঁচবার, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান চারবার, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি তিনবার করে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই রসনা বিদেশি স্বাদে অভ্যস্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রন্ধনপ্রণালী, বিভিন্ন খাদ্যসংস্কৃতি। কী কী খেয়েছেন, কেমনই বা তাদের স্বাদ, তার বর্ণনা নিশ্চয়ই তাঁর লেখায় থাকবে। খুঁজে দেখার সাধ হল।

তাঁর বিপুল সৃষ্টির একটি অংশ ভ্রমণ ও প্রবাসজীবনের কথা বলে, বাইরের বিশ্বের সমাজসংস্কৃতি, শিক্ষার ছবিটি তুলে ধরে। তাঁর লেখনী দিয়েই আমরা ভুবনডাঙা চিনি। যেখানেই গেছেন, সেখানকার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে গেছেন। বিদেশ থেকে প্রিয়জনকে লিখেছেন চিঠি। সরস লেখাগুলির ছত্রে ছত্রে তাঁর জীবনদর্শন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ। সময়ের ক্রমানুসারে সাজিয়ে নিলে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণসাহিত্যগুলি হয় এইরকম:

- য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র

- য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি

- জাপানযাত্রী

- পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

- জাভা-যাত্রীর পত্র

- রাশিয়ার চিঠি

- পারস্য

- পথের সঞ্চয়

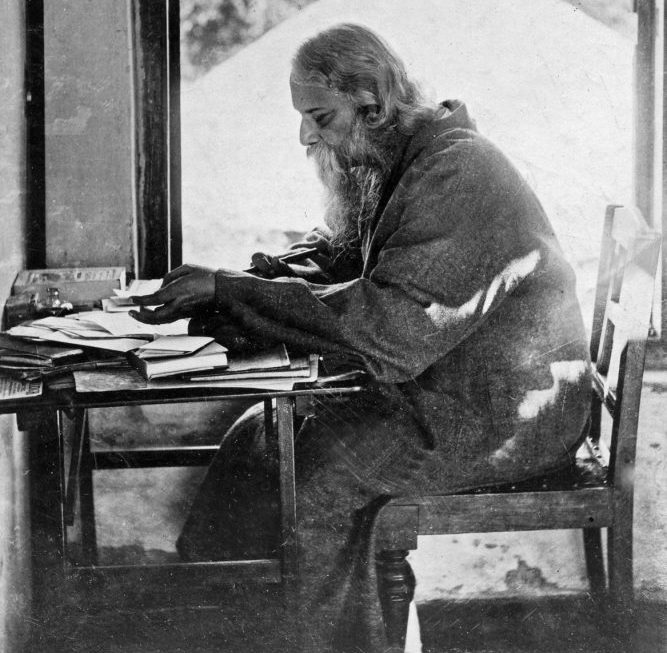

সবগুলিই একবার আদ্যোপান্ত ঝালিয়ে নেওয়া গেল। ইউরোপ যাত্রার রোজনামচা, পথের বিবরণ, খুঁটিনাটি ধরা আছে প্রথম দুই বইতে। ১৮৯০ সালের অগস্ট মাসে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ আর লোকেন পালিত ফারলো নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন বিলেতে। রবীন্দ্রনাথ জুটে গেলেন তাঁদের সঙ্গে। এর আগেও তিনি বিলেত গেছেন। তবে ভ্রমণের রোজনামচাটি এবারই প্রথম লিখলেন। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়ল। ছত্রে ছত্রে যাত্রাপথের নিখুঁত বর্ণনা, দিনলিপি। কিন্তু একটিবারের জন্যেও খাদ্যতালিকার উল্লেখ নেই।

বলা ভুল হল। জাহাজের খাদ্যের উল্লেখ পাই মাত্র একটিবার, যখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ছুরি দিয়ে গোল রুটিখানি কাটতে গিয়ে হাত কাটলেন। শক্ত রুটির ওপর থেকে ছুরি পিছলে গিয়ে বাঁ হাতের দুই আঙুলের ওপর পড়ল। রক্তারক্তি কাণ্ড। রবীন্দ্রনাথ কাটা আঙুল নিয়ে কেবিনে পালালেন। তবে এটুকু আমরা জানলাম যে জাহাজে ব্রেকফাস্টে পাশ্চাত্য রুটি (bread) সার্ভ করা হত। ততদিনে বোম্বাই ছাড়ার পর বেশ কয়েকদিন পার হয়ে গেছে, এডেন বন্দর থেকে নতুন জাহাজে উঠেছেন। জাহাজে তিনবেলা এলাহি খাবারের সংবাদ পাই, কিন্তু মেনু জানতে পারি না। বইয়ের কোনওখানেই লেখা নেই।

ফের খাদ্যের যৎসামান্য উল্লেখ পেলাম ভূমধ্যসাগর পেরিয়ে ইতালির ‘ব্রিন্দিশি’ শহরে। এখানেই জাহাজপথের ইতি। ট্রেনে চড়ে ইতালি, ফ্রান্স পেরিয়ে লন্ডন যাবেন। ভূমধ্যসাগরীয় ইতালি তার জলবায়ুর গুণেই একাধিক ফল ও শস্যের জন্যে বিখ্যাত। অলিভ, যার সঙ্গে ভারতীয় জলপাইয়ের মিল আছে অথবা ভূমধ্যসাগরীয় লেবু সুপুষ্ট হয় নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায়, আঙুর পেকে টসটস করে। এ স্বাদ পৃথিবীর অন্য কোনও প্রান্তে মিলবে না। রবীন্দ্রনাথ ট্রেনে চলেছেন, কোলের ওপর একথোলো আঙুর, একটা একটা করে মুখে ফেলছেন ও স্বীকার করছেন, “এমন মিষ্টি, টসটসে, সুগন্ধ আঙুর ইতিপূর্বে কখনো খাইনি।”

আবার সব চুপচাপ। ইতালির লম্বার্দি অঞ্চল পেরিয়ে ফ্রান্স, সেখান থেকে লন্ডন। প্রতিটি জায়গার নিজস্ব খাবারের ঐতিহ্য আছে। কৌতূহল হয়, উত্তর ইতালির রিসোত্তো বা ফরাসি বাগেত চেখে দেখেননি? কবির কলম এ বিষয়ে নীরব। খাবারদাবারের নামগন্ধ নেই। সে আভাস আবার খানিক পাওয়া গেল ফেরার সময়। ইংল্যান্ডে মন টিঁকল না, অক্টোবর মাসে একলাই ফিরতি জাহাজ ধরেছেন। সেই একই রাস্তা, ‘ব্রিন্দিশি’ হয়ে ফেরা। শহরের রাস্তায় ঘুরছেন, দেখলেন, “রাস্তার ধারে গাছে চ’ড়ে দুটো খালি-পা ইটালিয়ান ছোকরা ফিগ পেড়ে খাচ্ছিল।” দুই ছোকরা ফিগ দিতে চেয়েছিল, তিনি খাননি। এমনকী অলিভ গাছের ডাল থেকে টাটকা অলিভ খাওয়ার অফারও প্রত্যাখ্যান করেছেন। সন্দেহ হয়, কবি কি সত্যিই ইউরোপের খাবার পছন্দ করেছিলেন? কিছুটা আভাস মিলল ‘য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র’ বইটিতে।

“ইংরেজদের খাবার টেবিলে যেরকম আকারে মাংস এনে দেওয়া হয় তাতেও কেমন অহৃদয়তা প্রকাশ পায়। কেটেকুটে মশলা দিয়ে মাংস তৈরি করে এনে দিলে একরকম ভুলে যাওয়া যায় যে, একটা সত্যিকার জন্তু খেতে বসেছি; কিন্তু মুখ-পা-বিশিষ্ট একটা আস্ত প্রাণীকে অবিকৃত আকারে টেবিলে এনে দিলে একটা জীবন্ত প্রাণীর মৃতদেহ খেতে বসেছি বলে গা কেমন করতে থাকে।”

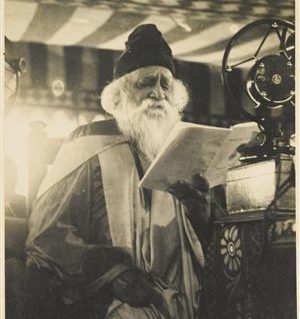

তাঁর তখনকার মনোভাব সহজেই ধরা যায়। তবে পরবর্তীকালে তাঁর চোখ ও রসনা অভ্যস্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য খাদ্যরীতির সঙ্গে। আমরা জানতে পারি, ১৯১২ সালে ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ উপলক্ষে লন্ডনের ইন্ডিয়ান সোসাইটি যে ভোজসভার আয়োজন করে, তার মেনু ঠিক করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। কী ছিল তাতে? ‘গ্রিন ভেজিটেবল স্যুপ, ক্রিম অব টমেটো স্যুপ, স্যামন ইন হল্যান্ডেন সস এ্যান্ড কিউকামবার, প্রি সলটেড ল্যাম্ব উইথ গ্রিন ভেজিটেবল, রোস্ট চিকেন, ফেঞ্চ ফ্রাই, গ্রিন স্যালাড ও আইসক্রিম।’ তবে আস্ত চিকেনপক্ষীটি রোস্টেড অবস্থায় টেবিলে হাজির হয়েছিল কি না, সে খবর আমাদের জানা নেই!

অন্য ভ্রমণসাহিত্যগুলিও একই ধারারই অনুসরণকারী। তাঁর নিজস্ব দর্শন, অলোকসামান্য উপলব্ধি আর চিন্তা সাজানো আছে বইগুলির ছত্রে ছত্রে, কিন্তু বিদেশি আহার্য সম্বন্ধে তিনি নীরব। খুব বেশি হলে ‘জাপানযাত্রী’তে উল্লেখ করেছেন থালাভর্তি ফল সাজিয়ে অতিথি আপ্যায়নের কথা। ফলাহার তাঁর প্রিয়, অতএব লিখে গেছেন সে অভিজ্ঞতা। জাভা দ্বীপের সুরবায়া শহরে আম খেয়েছিলেন। তবে বাংলার আমের কাছে সে নিতান্তই তুচ্ছ। ‘জাভা-যাত্রীর পত্র’ বইতে ধরা আছে সে কথা –

“এখানে ভোজনকালে যে-আম খেতে পেয়েছি, দেশে থাকলে সে-আম কেনার পয়সাকে অপব্যয় আর কেটে খাওয়ার পরিশ্রমটাকে বৃথা ক্লান্তিকর বলে স্থির করতুম, কিন্তু এখানে তার আদরের ত্রুটি হয় নি।”

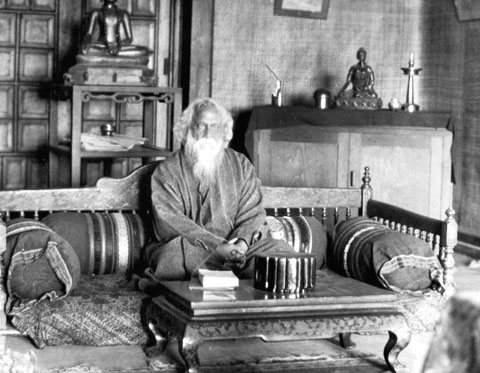

বিদেশের একটি পানীয় তাঁর মন কেড়েছিল। জাপানীদের তৈরি চা। শুধু পানীয়টিই নয়, চায়ের আসরের সঙ্গে যে শিল্প, সৌকুমার্য জড়িয়ে ছিল, সৌন্দর্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথকে তা আকৃষ্ট করেছিল। এতটাই, যে তিনি চিনদেশ থেকে চা পানের সরঞ্জাম সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। চায়ের ভক্ত ছিলেন তিনি, বনমালীর হাতের চা দিয়ে তাঁর দিন শুরু হত। সুসীম চা-চক্র স্থাপন করলেন ‘সু সীমো’ নামে এক চিনা তরুণের নামে, যে তাঁকে দোভাষী হয়ে সাহায্য করেছিল। চা-চক্রের উদ্বোধনে তাঁর লেখা গানও বিখ্যাত হয়ে আছে: “হায় হায় হায় দিন চলি যায়।/ চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল’ চল’ চল’ হে।।”

রানী চন্দের কথায়, রবীন্দ্রনাথে ‘চীনে চা’ খেতে ভালোবাসতেন। তবে তাঁর চায়ে দুধ ও চিনির আধিক্য থাকত, যা চিনা ও জাপানি চায়ের রীতির থেকে একেবারেই আলাদা। বলতে গেলে তাঁর পানীয় ছিল গরম জলে চিনিসমেত দুধ, ভেতরে দু’একটি শুকনো বেল বা জুঁইয়ের সুগন্ধি চায়ের পাতা। চিনদেশীয়রা রবীন্দ্রনাথের সম্মানে বিরাট ভোজ দিয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদ ছিল ‘হাজার বছরের ডিম’ – ‘thousand years egg’। হাঁস বা মুরগির ডিমকে দীর্ঘদিন ধরে নুন-লেবুর জলে চুবিয়ে রেখে তারপর ধানের খোসার মধ্যে আরও বেশ কয়েকসপ্তাহ। রাসায়নিক বিক্রিয়ার পর ডিমগুলি যে অবতারে টেবিলে আসে, তা আর যাই হোক বাঙালির মুখে রুচবে না। কিন্তু খেতেই হবে। কবির সম্মানে ভোজ, না খেলে হোস্ট অপমানিত হবে না?

সে সফরে সঙ্গী ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু। তাঁরা ডিম খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নন্দলালের পেটে সাংঘাতিক ব্যথা। কবির কিন্তু হেলদোল নেই। ম্যাজিকের মতো হজম করে ফেলেছেন শতাব্দী-প্রাচীন ডিম! নন্দলাল ও ক্ষিতিমোহন তো অবাক। আসল কথাটা তখন ভাঙলেন রবীন্দ্রনাথ। সবগুলো ডিম নাকি তিনি লম্বা দাড়ির আড়াল দিয়ে জোব্বার নিচে চালান করে দিয়েছেন, একটাও খাননি! লম্বা জোব্বা আর দাড়ির কম সুবিধে?

এই জোব্বার আড়ালে একটি থলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মেনুকার্ড সংগ্রহ করতেন। তাঁর সম্মানে যে সব ভোজসভার আয়োজন হত, যে সকল বিদেশি রেস্টুরেন্টে তিনি খেতেন, তার মেনুকার্ডগুলি জোড়াসাঁকোর রান্নাঘরে পৌঁছত। রবীন্দ্রনাথ তো শুধু খাদ্যরসিকই নন, পাকপ্রণালী নিয়েও তাঁর সমান উৎসাহ। কী দেশে, কী বিদেশে, যখনই নতুন কোনও খাবার খেয়ে পছন্দ হয়েছে, জেনে নিয়েছেন তার রেসিপি। মৃণালিনী দেবীর কাছে খেতে চেয়েছেন সে সব খাবার। মৃণালিনী স্বল্পায়ু। ত্রিশ পূর্ণ হবার আগেই কবিহৃদয় ও জোড়াসাঁকো-শান্তিনিকেতন আঁধার করে চলে গেলেন। রান্নাঘরের এক্সপেরিমেন্ট কিন্তু চালু রইল কবির উৎসাহে। প্রাচ্য পাশ্চাত্য মিলিয়ে ফিউশন রান্না হবে। মহিলা ও পাচকরা বিস্তর মাথা ঘামিয়ে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করতেন অপরূপ সব মিশ্রপদ। রবীন্দ্রনাথ কি তারিফ করতেন সেসব পদের? হাজার হলেও এমন এক্সপেরিমেন্ট তো তাঁরই নির্দেশে! রান্নাঘরে ফিউশন রান্না চালু থাকলেও কবি নিজে তা কতটা উপভোগ করতেন বলা শক্ত। নাতবৌ অমিতা দেবী যখনই বাঙালি রান্নায় পাশ্চাত্যের ছোঁয়া এনেছেন, কবি বিরক্ত হয়েছেন, বাড়ির রান্নায় বিদেশি গন্ধ পছন্দ করেননি।

সবকিছুর পরও বলতে হবে ঠাকুরবাড়িতে বিদেশি রান্নার ধারাটি প্রথম আনেন রবীন্দ্রনাথই। ‘রোস্ট’, ‘কাটলেট’, ‘স্যুপ’ তাঁর হাত ধরেই ঠাকুরবাড়ির রান্নাঘরে ঢুকেছিল। মিষ্টির মধ্যে ‘পাই’, নোনতা জলখাবারে ‘প্যাটি’। আনারস দিয়ে রোস্ট করা পাঁঠার মাংস, আইসক্রিম বড্ড প্রিয় ছিল। সেই সঙ্গে কাবাব ছিল পছন্দের তালিকায়। তুর্কি কাবাব, মিঠা কাবাব খুব ভালোবেসে খেতেন। দুপুরের খাবারে বাঙালি রান্নাই খেতেন। রাত্রে চলত হালকা স্যুপ, মাছ মাংস, পুডিং। ট্র্যাডিশনাল বাঙালি রান্নার বাইরে এই ছিল তাঁর বিদেশি খাদ্যরুচি।

শেষ জীবনে জোড়াসাঁকোয় অসুস্থ কবি কিছুই খেতে চাইছেন না, মুখে রুচি নেই। নাতবৌ অমিতা দেবী রান্না করে আনলেন পাতলা করে বিউলির ডাল- হিং,মৌরি আর আদাবাটা দিয়ে। ওপরে একটু গন্ধরাজ লেবুর রস ছড়ানো। কবির মায়ের রান্না এটি। সেইসঙ্গে আনলেন হালকা পাঁঠার মাংসের রান্না– ‘পাঁঠার বাংলা’। মৃণালিনী দেবীর সিদ্ধি ছিল ঠাকুরবাড়ির এই বিশেষ রান্নাটিতে। সেদিন কবি পুরো খাবারটাই খেয়ে নিলেন। কিছুই পড়ে রইল না। হয়তো খেতে খেতে তাঁর মনে পড়েছিল বহুযুগ আগের একটি সরল, সুন্দর জীবনচিত্র, যার সঙ্গে তাঁর আজীবনের নাড়ির টান:

‘আমসত্ত্ব দুধে ফেলি, তাহাতে কদলী দলি,

সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে –

হাপুস হুপুস শব্দ, চারিদিক নিস্তব্ধ,

পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে।’

তথ্যসূত্র:

- তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রবীন্দ্র-রচনাবলী বৈদ্যুতিন সংস্করণ। https://rabindra-rachanabali.nltr.org/node/1

- দেব, চিত্রা। (২০০৫)। ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল। আনন্দ পাবলিশার্স।

- চন্দ, রানী। (১৩৯৪ বঙ্গাব্দ)। গুরুদেব। বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

ছবি সৌজন্য: Indian Express, Pinterest, Facebook

সংগ্রামী ইঞ্জিনিয়ার, পেশায় কনসালট্যান্ট। শাস্ত্রীয় সংগীত নিয়ে চর্চা। অল ইন্ডিয়া রেডিওর এ গ্রেড শিল্পী। লেখালেখির অভ্যাসও ছোট্টবেলা থেকে, বাবা-মা'র উৎসাহে। বর্তমানে কর্মসূত্রে নিউ জার্সির পার্সিপেনি শহরে বসবাস। তবে বিদেশে বসেও সাহিত্যচর্চা চলে জোর কদমে। নিউ জার্সি থেকে প্রকাশিত 'অভিব্যক্তি' ও 'অবসর' পত্রিকার সম্পাদক। এছাড়া ‘উদ্ভাস’, ‘প্রবাসবন্ধু’, টেকটাচটক, ‘গুরুচণ্ডা৯’, 'ইত্যাদি ই-ম্যাগাজিনের নিয়মিত লেখিকা।