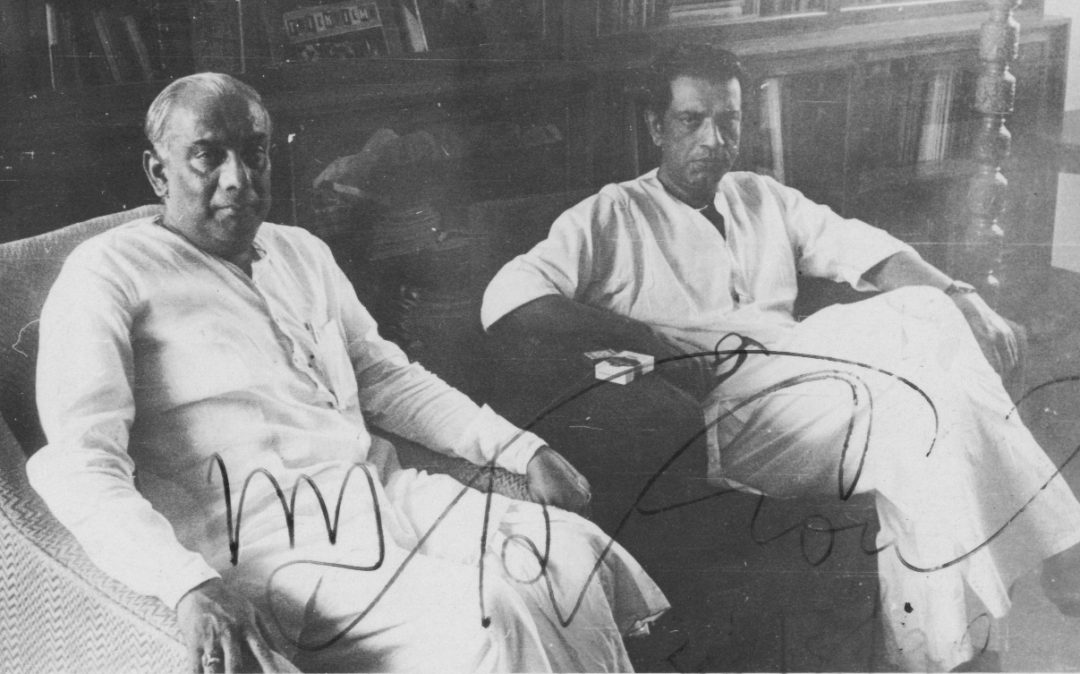

সত্তর দশকের শেষাশেষি। মাধ্যমিক পাশ করে সবে উচ্চমাধ্যমিকে ঢুকেছি সেন্ট পলস কলেজে। রবিবারের অলস দুপুরে আমাদের পৈতৃক বাড়ি ভবানীপুরে বসে আড্ডা মারছি আমার পিঠোপিঠি প্রিয় ভাইঝি সুকন্যার সঙ্গে। হঠাৎ আড্ডা মারতে মারতে কথাচ্ছলে দু’জনে ঠিক করলাম, একটা পত্রিকা বার করলে কেমন হয়! ব্যস সেই শুরু। পত্রিকা কীভাবে বার করতে হবে, কী করতে হয়, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই আমাদের। শুধু যৌবনের চঞ্চলতায় ঠিক হল পত্রিকা বার করব। পত্রিকার নাম কী হবে! ঠিক হল না। অবশেষে বাবার স্মরণাপন্ন হলাম। আমার পিতৃদেব বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সে সময়ের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের একজন বিখ্যাত মানুষ। সমাজের বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচিতি। পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন-এর চলচ্চিত্রে অভিনয়ও করেছেন তিনি।

বাবা বললেন— ‘মন্মথদার কাছে যাও। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।’ মন্মথ রায় বাংলা নাটকের এক প্রণম্য ব্যক্তি। ওঁর নাতি অ্যাটম (ভাল নাম অমিত) আমার বন্ধু ছিল। গিয়ে ধরলাম তাঁকে। উনি কয়েকদিন বাদে চিঠি লিখে জানালেন প্রায় গোটা দশেক নাম। তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিতে হবে। কিন্তু কোনটা নেব। সবগুলোই ভাল লাগছে। আবার বাবাকে ধরলাম। মন্মথ রায়ের সেই চিঠি নিয়ে বাবা যথারীতি হাজির হলেন বিশপ লেফ্রয় রোডের সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে রবিবারের আড্ডায়। ততদিনে বাবা ‘সোনার কেল্লা’ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ফেলেছেন। আমরা সত্যিই ভাবিনি যে দুপুরবেলা বাবা বাড়ি ফিরে জানাবেন যে স্বয়ং সত্যজিৎ রায় আমাদের পত্রিকার নাম ঠিক করে দিয়েছেন—‘কিঞ্জল’। কিঞ্জল মানে ফুলের রেণু। শুধু তাই নয়, কিঞ্জল নামের নতুন আগন্তুককে আশীর্বাদ জানিয়ে একটি শুভেচ্ছাপত্রও লিখে দিয়েছেন। আজকের দিনে এই ধরনের মহানুভবতার কথা ভাবা দুষ্কর। ১৯৭৮ সালে কিঞ্জল পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। আজ ৪৪ বছর ধরে ‘কিঞ্জল’ নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। কিঞ্জল পত্রিকা আমার জীবনকে ভরিয়ে দিয়েছে। ঋদ্ধ করেছে। মানুষের সঙ্গমে ডুব দিয়েছি বারবার।

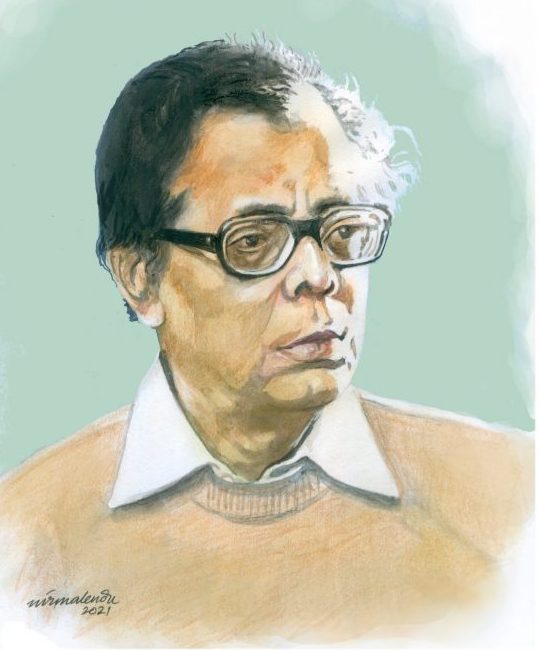

বহু বিখ্যাত মানুষের স্নেহচ্ছায়ায় সঞ্জীবিত হয়েছি। কিঞ্জল পত্রিকার বিশেষ সংখ্যাগুলো করতে গিয়ে এক গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি। যেমন শুভো ঠাকুরের সঙ্গে, তেমনি নীরদ মজুমদার, চণ্ডী লাহিড়ী, রেবতীভূষণ, অমল চক্রবর্তী, বিচিত্রা দেবী, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, শৈল চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিতোষ সেন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সবিতাব্রত দত্ত, অমিতাভ চৌধুরী প্রমুখ বহু বন্ধুজনের সঙ্গে। তেমনই আর একজন মানুষ হচ্ছেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত।

১৯৮৮ সাল। ঠিক করলাম পরের বছর কিঞ্জল-এর বিশেষ সংখ্যা হবে— বাংলা গান নিয়ে। পুরনো কলকাতার বিষয় নিয়ে তখন কিছু ভাবতে গেলে প্রথমেই যে নামটা স্মরণে আসত, তিনি রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। কিন্তু আমার সঙ্গে তো পরিচিতি নেই। শুনেছি রাশভারি মানুষ। আর আমি তখন সবে আঠাশ বছরের যুবক। অগত্যা আবার বাবার শরণাপন্ন হলাম। তাঁরই সঙ্গে পৌঁছলাম ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এর একটি বহুতলে, যার আটতলায় থাকেন রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। কলকাতার কথাকার, গবেষক। ক্রমে বাবার সঙ্গে তাঁর আড্ডা জমে উঠল। ঘরভর্তি ছড়ানো বই, পটচিত্র বাঁধানো। আমি সেগুলো দেখছি ঘুরে ঘুরে। কিন্তু বাবা তো আসল কথায় আসছেনই না, এত জোর আড্ডা জমেছে।

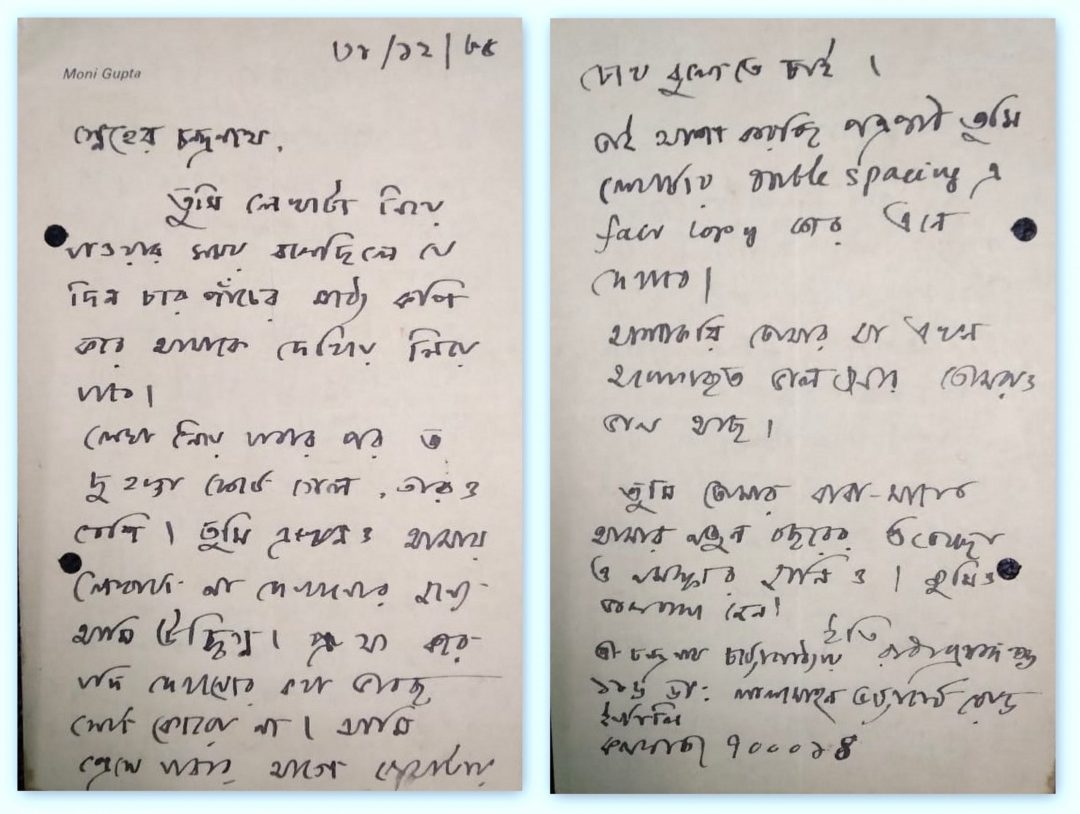

অবশেষে আড্ডা শেষ হয়ে বার হবার মুখে বাবা আমার আবদারটির কথা জানালেন। রাধাপ্রসাদবাবু বিনীতভাবে জানালেন, সময়ের অভাবে কিঞ্জলকে লেখা দিতে পারছেন না। মনখারাপ নিয়ে বাড়ি চলে এলাম। ঠিক দিন কুড়ি-পঁচিশ বাদে একটা চিঠি এলো, ওঁর সঙ্গে শিগগির দেখা করতে হবে আমায়। চিঠি পাবার পরদিনই গেলাম। হাতে একটা চোদ্দো পাতার লেখা পাণ্ডুলিপি ধরিয়ে দিলেন। কিঞ্জল পত্রিকার জন্য লেখা ‘কবিগান – কিছুকথা’। লেখক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। বিস্ময়ে আনন্দে আমি আত্মহারা তখন। ওঁর একটাই শর্ত ছিল। লেখাটা ভাল করে কপি করে ওঁকে একবার দেখিয়ে নিতে হবে। আমি ভাবলাম একেবারে প্রুফ কপি করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দেখাবো। কিন্তু তার মধ্যেই চলে এল তাঁর আর একটা চিঠি—

স্নেহের চন্দ্রনাথ, তুমি লেখাটা নিয়ে যাওয়ার সময় বলেছিলে যে দিন চার-পাঁচের মধ্যে কপি করে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে। লেখা নিয়ে যাবার পর তো দু’হপ্তা কেটে গেল, তারও বেশি। তুমি এখনও আমায় লেখাটা না দেখানোর জন্য আমি উদ্বিগ্ন। প্রুফ করে যদি দেখানোর কথা ভাবছ, সেটা কোরো না। আমি প্রেসে যাবার আগে লেখাটায় চোখ বুলোতে চাই। তাই আশা করছি, পত্রপাঠ তুমি লেখাটায় double spacing-এ fair copy করে এনে দেখাবে। আশা করি তোমার মা এখন অপেক্ষাকৃত ভাল আর তোমরাও ভাল আছ।

তুমি তোমার বাবা-মাকে আমার নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানিও। তুমিও ভালবাসা …।

ইতি

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

নিজের একটা ছোট লেখার প্রতিও কতখানি গুরুত্ব দিতেন তিনি, এই চিঠিখানিই তার প্রমাণ। চিঠি পাবার পরদিনই তাঁর কথামতো লেখা নিয়ে আবার হাজির হলাম ওঁর বাড়ি। পরবর্তীতে পত্রিকা প্রকাশ হবার পরও দিতে গেছি। তারপর যতবার তাঁর বাড়ি গেছি আসবার সময় উনি লিফট পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়েছেন। লিফট নিচের তলা থেকে যতক্ষণ না ওপরে এসে থেমেছে, দাঁড়িয়ে থেকেছেন। তারপর আমায় লিফটে তুলে দিয়ে তবে ঘরে ঢুকেছেন। কী অসাধারণ ভদ্রতাবোধ! তিনি একটানা কলকাতার গল্প বলে যেতেন। কত কী শিখেছি তাঁর কাছে। এই শহরটাকে নতুন করে দেখতে, চিনতে শিখেছি তাঁর লেখা পড়ে। শতবর্ষে অন্তরস্নিগ্ধ শ্রদ্ধা জানাই এই অসামান্য মানুষটিকে।

‘কিঞ্জল’ পত্রিকার ‘বাংলা গান’ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রী রাধাপ্রসাদ গুপ্তের ‘কবিগান- কিছু কথা’ লেখাটি এখানে তুলে দিলাম। আশা করি পাঠকরা সমৃদ্ধ হবেন।

কবিগান–কিছু কথা

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

কবিগান আর কবির লড়াই সম্বন্ধে বলতে গেলে অনেক কথা লিখতে হয়। আমি এখানে ছোট করে এই বিষয়ে একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব।

কবিগান আর কবিয়ালদের যুগটা মোটামুটি আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি বলা যেতে পারে। ভবতোষ দত্ত তাঁর সম্পাদিত ঈশ্বর গুপ্তের কবিজীবনের ভূমিকায় লিখেছেন যে কবিয়ালদের আবির্ভাবের আগে দীর্ঘ কাব্য লেখার যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল। নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে কবির দল করে গান শুনিয়ে অর্থোপার্জন একটা প্রয়োজনেই পরিণত হয়। ‘আখড়াই গানের সঙ্গে’, ভবতোষবাবু লিখেছেন, ‘কবিগানের লক্ষ্যের একটি বড় প্রভেদ ছিল। নিধুবাবু সঙ্গীতটাকেই শিল্প হিসাবে চর্চা করেছিলেন; কবিওয়ালারা কিন্তু ধনীর প্রসাদলাভ এবং অর্থলাভের জন্য মুখ্যতঃ গান করেছে। পূজা উপলক্ষে পাওয়া কিংবা খেউড় গান শুনিয়ে অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রিয় হওয়া কবিগানের সাফল্যের একটা প্রধান মানদণ্ড ছিল।’

দত্ত মশায়ের অন্যসব কথাগুলো মেনে নিলেও তাঁর কবিগানের প্রধান মানদণ্ডের কথা মেনে নেওয়া যায় না। যেমন ‘সাধনা’ কাগজে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত সমালোচনার নিম্নলিখিত কথাগুলোকেও পুরো কবিগানের আদিযুগের সম্বন্ধে ন্যায্য মনে হয় না;

‘কবির দল… সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী কবিদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া লঘুস্বরে ও উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে আকাশ বিদীর্ন করিতে লাগিল।’

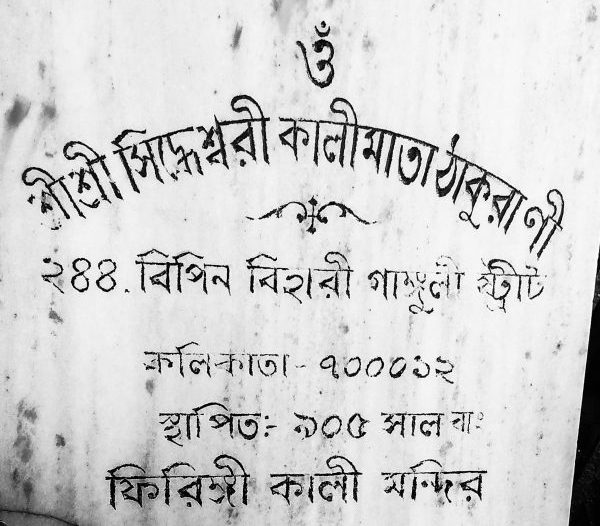

এই কথাগুলো কবিয়াল গোঁজলা গুঁই, রাম বসু, হরু ঠাকুর, রাসু ও নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগী (নিতে বৈষ্ণব), কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার (কেষ্টা মুচি), মহেশ কানা, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতির সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বর গুপ্ত, রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগীর সখী সংবাদ, বিরহ ইত্যাদি বিষয়ক গানগুলির সম্বন্ধে কী চরম শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তা তাঁর বহুশ্রমে রচিত ‘কবিজীবনী’ না পড়লে বোঝা যায় না। যেমন নিতে বৈরাগীর একটা গানের সম্বন্ধে লিখেছেন— “যদি সহস্র বচন হইত, তবে এই গীতের যথার্থ গুণ বর্ণনা করিতে পারিতাম।”

আর রাম বসু সম্বন্ধে তাঁর অভিমত: “যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, সেইরূপ কবিয়ালদের কবিতায় রাম বসু। যেমন ভৃঙ্গের মধ্যে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে সন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দারিদ্র্যের মধ্যে ধনলাভ, সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে রাম বসুর গীত।” স্থানাভাবে এখানে রাম বসুর সখী সংবাদের পুরো মহড়া, অন্তরা, বিরহের মহড়া, চিতেন দেওয়া সম্ভব নয়। তবে বিরহের চিতেনের কয়েকটা লাইন তুলে এখানে দিচ্ছি।

‘একে আমার এ যৌবনকাল, তাহে কাল বসন্ত এলো

এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো

যখন হাসি হাসি, সে আসি বলে,— সে হাসি

দেখে ভাসি নয়নের জলে।।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে

লজ্জা বলে ছি ছি ধরো না।।’

এ গান সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন: “কী বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রেম। সাধকী কুলকামিনীর লজ্জার কী মোহন চিত্র।”

এবার কবিগানের, কয়েক কথায় একটা আভাস দেওয়া যাক। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর ‘বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রভাব’-এ লিখেছেন:

‘কবির গানে দুই দল থাকে— এক দল গান গাহিয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর রূপ গান বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে এবং সেই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর গীতশ্রবণ করিয়া সভাসদেরা কাহার জয় কাহার পরাজয় হইল মীমাংসা করিয়া দেন। ইহাদের একজন বা দুইজন করিয়া গীতরচক (বাঁধনদার) থাকেন; রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি ঐরূপ গীতরচক ছিলেন। গীত রচকেরা কেহই বিদ্যা বিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন না; কিন্তু আসরে বসিয়া তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্তরূপে প্রত্যুত্তর গীত রচনা করিবার অলৌকিক শক্তি থাকায় ইহাদিগকে সকলেই যথেষ্ট সমাদর কবিত। বিশেষতঃ তাদৃশ স্বল্প সময়ের মধ্যে রচিত গীতে অসাধারণ কৌশল ও পাণ্ডিত্য প্রকাশ থাকিত; এজন্য তাৎক্ষণিক তৎকালীন বিজ্ঞ লোকেরা বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা কবির গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিতেন। যাত্রার গান প্রণালী তৎকালে প্রচলিত ছিল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা কবিগান শুনিতে পাইলে কেহ যাত্রার নিকট ঘেঁষিতেন না। কবির গানে এইরূপ অনুরাগ হওয়ায় উহার পরবর্তী সময়েও পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলমণি পার্বণী (নীলু পার্বণী), নীলু ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, ভবানী বেনে, অ্যান্টনি সাহেব প্রভৃতি কয়েকজন কবিওয়ালা বিশেষ গৌরব সহকারে কাল যাপন করিয়া গিয়াছেন।’

আমরা এবার রাম বসু, হরু ঠাকুর আর নিতে বৈষ্ণব সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলে পুরনো যুগের কবি লড়াইয়ের কথা বলব। রাম বসু ১৭৮৬ সনে কলকাতার কাছে সালকেতে এক ভদ্র কুলীন বংশে জন্মান এবং ১৯১৯-এ মারা যান। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, যে রাম বসু বা রাম বোস কিছু ইংরিজি জানতেন বলে কিছুদিন কেরানীগিরি করেন। কিন্তু সেই কাজ ছেড়ে গানের বাঁধনদার হন। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁকে কত বড় কবি ভাবতেন, তা আমরা আগেই বলেছি। এখানে শুধু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা বলি, ‘আমরা শুনিয়াছি, একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞ ব্যক্তি রাম বসু’র বিরহ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যদি আমার টাকা থাকত, রাম বসু-কে লাখ টাকা দিতাম।’

দত্ত মশায়ের অন্যসব কথাগুলো মেনে নিলেও তাঁর কবিগানের প্রধান মানদণ্ডের কথা মেনে নেওয়া যায় না। যেমন ‘সাধনা’ কাগজে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত সমালোচনার নিম্নলিখিত কথাগুলোকেও পুরো কবিগানের আদিযুগের সম্বন্ধে ন্যায্য মনে হয় না; ‘কবির দল… সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী কবিদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া লঘুস্বরে ও উচ্চৈঃস্বরে চারি জোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি সহযোগে সদলে সবলে আকাশ বিদীর্ন করিতে লাগিল।’

হরু ঠাকুর ১৭৩৯ সনে কলকাতায় সিমলে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন আর ১৮১৪-এ ঈশ্বর গুপ্তর কথায় ‘এই জগতীপুর হইতে অপসৃত হন’। এঁর আসল নাম ছিল হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী। হরু ঠাকুরের প্রথমে পেশাদারি দল ছিল না। শখ করে কবির দলে গান গাহিতেন। শোনা যায় যে একবার কবিগানের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে একজোড়া শাল উপহার দেন। হরু ঠাকুর এই একজোড়া শাল অপমানজনক মনে করে ঢুলির মাথায় ছুঁড়ে দেন। মহারাজা প্রথমে রাগ করেন; তবে তিনি কে জেনে তাঁকে খুব সমাদর করেন। এবার নবকৃষ্ণের কথায় হরু ঠাকুর পেশাদারি দল করেন, এবং নবকৃষ্ণ মারা যাবার পর দল তুলে দেন।

কবিগান লেখকরা শাস্ত্র জানতেন না। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে তাঁদের চট্ করে গান বাঁধার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। এখানে তার একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। একবার নবকৃষ্ণের বাড়িতে বহু পণ্ডিতের সমাগম হয়। নবকৃষ্ণ তাঁদের বলেন, আপনারা দয়া করে আমার এই সমস্যাটি পূরণ করে দিন! সমস্যাটি হল ‘বড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে।’ সভায় উপস্থিত কোন পণ্ডিতই মহারাজের এই সমস্যা পূরণ করতে পারলেন না। তখন নবকৃষ্ণ হরু ঠাকুরকে আনতে লোক পাঠালেন। এই সময়ে হরু ঠাকুর গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছিলেন। মহারাজার লোকজন তাঁকে পাকড়াও করে সভায় নিয়ে এলে, মহারাজার সমস্যাটি শুনে তিনি দু’এক মিনিটের মধ্যে এইভাবে সমস্যা পুরণ করে দিলেন।

‘একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি

ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে

রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে

বড়শি বিঁধিল যেন চাঁদে।’

আরও পড়ুন: শংকরলাল ভট্টাচার্যের স্মৃতিচারণ: রাধাপ্রসাদের কলকাতা কীর্তন

নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী ১৬৯৯ সনে চুঁচড়োর দক্ষিণ চন্দননগর গ্রামে জন্মান। তিনি কী রকম জনপ্রিয় ছিলেন তা ঈশ্বরগুপ্তের নিম্নলিখিত লেখা থেকে বোঝা যাবে;

‘এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতে লোক সকল নিতে ভবানীর (ভবানী বণিক) লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাড়িতে পাওনা হইত, তাহার গৃহ লোকারণ্য হইত… ‘এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল’ তাহার সংখ্যা করা যায় না… নিকটস্থ ও দূরস্থ গ্রামের সমস্ত ভদ্র অভদ্র লোক নিতাইয়ের নামে ও ভাবে গদগদ হইতেন, নিতাই জয়লাভ করিলে যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন, পরাজয় হইলে শোকের সীমা থাকিত না। যেন হৃতসর্বস্ব হইলেন, এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার নিদ্রা রহিত হইত, কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে… নিতাইয়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল, তাবৎ লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন। বিশিষ্ট জনেরা ভদ্রগানে এবং খেউর গানে তুষ্ট হইত। এমত জনরব যে একদিন বসন্তকালে কোন এক রজনীতে কোন এক স্থানে ইনি সখী সংবাদ ও বিরহ গাইয়া আসর অত্যন্ত জমজমাট করিয়াছেন, তাবৎ ভদ্রেই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন এবং পুনঃ পুনঃ বিরহ গাহিতে অনুরোধ করিতেছেন। তাহার ভাবার্থ গ্রহণে অক্ষম হইয়া ছোটলোকেরা আসরে দাঁড়াইয়া চিৎকারপূর্বক কহিল ‘হ্যাদ্ দেখ লেতাই ফ্যর যদি কালকুকিলির গান ধল্লিতো, দো দেলাম কাড় গা’। নিতাই মোটা ভজনের খেউর ধরিয়া তাহাদিগের অস্থির চিত্ত সুস্থির করেন!’

নিতে বৈরাগীর সম্বন্ধে এতখানি লেখার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ তার জনপ্রিয়তা থেকে হরু ঠাকুর, রাম বসু-র জনপ্রিয়তার আভাস পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত এঁদের গান শুনতে এখনকার মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের লড়াইয়ের মতন লোক জড়ো হতো। আর এঁদের সমর্থকেরা এখানকার ফুটবল দর্শকেরা তাঁদের প্রিয় ক্লাব হারলে যত না দুঃখ পান, এঁরা হারলে তার চেয়ে বেশি দুঃখ পেতেন। এবার আমি কয়েকটা মুখে মুখে কবিদের কথা কাটাকাটির নমুনা দিচ্ছি। যেমন, এন্টনি ফিরিঙ্গি গান ধরেছেন। প্রতিবাদে দলের ঠাকুর সিংহ তাঁকে ঠাট্টা করে বলছেন:

বলহে এন্টুনি আমি একটা কথা জানতে চাই।

এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই।।

এই কথা শুনে এন্টনি তক্ষুনি ঠাকুর সিংহকে শ্যালক সম্বোধন করে এই ভাবে তাঁর আক্রমণের প্রতিশোধ নিলেন:

এই বাঙ্গলায় বাঙ্গালীর বেশে বেশ আছি

হয়ে ঠাকরে সিংহের বাপের জামাই

কুর্ত্তি টুপি ছেড়েছি।

আবার ধরুন রাম বসু আসরে দাঁড়িয়ে এন্টনি সাহেবকে গালি দিয়ে পূর্বপক্ষে করলেন :

সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি

ও তোর পাদরী সাহেব শুনতে পেলে মুখে

দেবে চুনকালি।।

সাহেব তক্ষুনি উত্তর দিলেন :

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই

শুধু নামের ফেরে মানুষ কে রে

এত কোথা শুনি নাই।

আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,

ঐ দ্যাখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে

আমার মানব জনম সফল হবে

যদি রাঙা চরণ পাই।।

এখানে বলা দরকার এই পূর্বপক্ষ ও উত্তরগুলো রামগতি ন্যায়রত্নের বই থেকে নিয়েছি। লেখার প্রথমেই আমি ভবতোষ দত্তের কবি ও কবিগান সম্বন্ধে যে মতামতের উল্লেখ করেছি তাতে তিনি বলেছেন যে ধনীর মন যুগিয়ে টাকা রোজগারই কবি গানের সাফল্যের একটা প্রধান মানদণ্ড ছিল। এই কথাগুলো হয়ত কবিগানের শেষ যুগের নিকৃষ্ট কবিয়ালদের সম্বন্ধে খাটে। আমি আগেই হরু ঠাকুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবকৃষ্ণের দেওয়া শাল ছুঁড়ে ফেলার কথা বলেছি। নন্দকুমারের মায়ের শ্রাদ্ধে লাখ ব্রাহ্মণ বিদায়, নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গ্রহণ নিয়ে কবিগান লেখকদের ঠাট্টা ইত্যাদি ষাট-সত্তর বছর আগে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

আমি এবার আর একজন বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার স্পষ্টবাদিতার একটা নমুনা দিই। ভোলা ময়রা একবার মেদিনীপুরের ঘাটালের কাছাকাছি জাড়াগ্রামে জমিদার রায়দের বাড়ি গাইতে গিয়েছিলেন। এই আসরে জগা বেনে, ভোলা ময়রার প্রতিপক্ষ ছিল। জগা বাবুদের খোসামোদের জাড়াকে গোলক বৃন্দাবনের সঙ্গে আর বাবুদের শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তুলনা করে একটা গান গায়। তখন ভোলা দাঁড়িয়ে উঠে বাবুদের সামনে জগাকে এই ভাবে তুলোধুনে দেন:

কেমন করে বল্লি জগা

জাড়া গোলক-বৃন্দাবন

কবি গাবি পয়সা নিবি

খোসামুদি কী কারণ?

এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা

চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।

জগা কোথারে তোর রাধাকুণ্ড

সামনে আছে মাণিক কুণ্ডু

করগে মুলা দরশন।

*এই জাড়ার কাছে মানিককুণ্ডু বলে গ্রামে ৩/৪ হাত লম্বা আর দশ বারো সের ওজনের মূল্যের প্রতি কটাক্ষ করে বলা।

কৃষ্ণ চন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কারে।

সংসার সাগরে যিনি (জগা) তরাইবারে পারে।

বাবু তো বাবু লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী

বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে বেটা ত হাড়ী।

পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুফতের মধু অলি

মাপ করো গো রায় বাবু দুটো সত্য কথা বলি।

জগা বেনে খোসামুদে অধিক বলবো কী

তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি।

এই পুরো গানটি সুবলচন্দ্র দেবের অভিধান থেকে নেওয়া। ভোলা যেমন লোককে খোসামোদ করতেন না, তেমনি নিজের খোসামোদ পছন্দ করতেন না। একবার যজ্ঞেশ্বর রায় ভোলার সঙ্গে কবিগান গাইতে গিয়ে হারবে দেখে ভোলাকে ভোলা মহেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করে। তক্ষুণি ভোলা তাকে শাসিয়ে বলেন:

আমি সে ভোলানাথ নই

আমি সে ভোলানাথ নই

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা

বাগবাজারে রই।।

সুবলচন্দ্র তাঁর অভিধানে ভোলা ময়রার ওপর ছোট্ট লেখাতে আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সমাজের ত্রুটি দেখে ভোলার বাঁধা গান পড়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছিলেন: ‘বাঙলা দেশের সমাজকে সজীব করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের মতন বক্তা, হুতোম প্যাঁচার ন্যায় লেখক এবং ভোলা ময়রার মতন কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।’

আমি গোড়ায় যে ন্যায়রত্ন মশাইয়ের কবি ও কবির লড়াই সম্বন্ধে অভিমত উদ্ধৃত করেছি, তার শেষে তিনি বলেছিলেন, ‘এখনও (১৭৮৩) কবির গানের প্রথা বর্তমান আছে, কিন্তু তাহাতে লোকের সেরূপ অনুরাগ নাই, সুতরাং সেরূপ ভাল গীতরচকও আর জন্মে না। মধ্যে কবির গানের অনুকরণে কলিকাতার ধনী সন্তানেরা হাফ-আখড়াই নামক গান প্রচলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারও অপ্রচলন হইয়াছে।’

লেখার প্রথমেই আমি ভবতোষ দত্তের কবি ও কবিগান সম্বন্ধে যে মতামতের উল্লেখ করেছি তাতে তিনি বলেছেন যে ধনীর মন যুগিয়ে টাকা রোজগারই কবি গানের সাফল্যের একটা প্রধান মানদণ্ড ছিল। এই কথাগুলো হয়ত কবিগানের শেষ যুগের নিকৃষ্ট কবিয়ালদের সম্বন্ধে খাটে। আমি আগেই হরু ঠাকুরের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবকৃষ্ণের দেওয়া শাল ছুঁড়ে ফেলার কথা বলেছি। নন্দকুমারের মায়ের শ্রাদ্ধে লাখ ব্রাহ্মণ বিদায়, নবকৃষ্ণের পোষ্যপুত্র গ্রহণ নিয়ে কবিগান লেখকদের ঠাট্টা ইত্যাদি ষাট-সত্তর বছর আগে লোকের মুখে মুখে ফিরত।

নিধুবাবুর জীবিত অবস্থাতেই মোহন বসু বলে একজন কবির আখড়াই ভেঙে হাফ-আখড়াই করতে তিনি অত্যন্ত আঘাত পেয়েছিলেন। এতে আখড়াইয়ের তো উপকার হয়নি আর কবির লড়াইকে নিচু করে শেষ পর্যন্ত গেল শতাব্দীর মাঝামাঝির পর একেবারে খেউড়ে পরিণত করে। আমি এই লেখার গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ‘সাধনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিগানের যে বেনামী সমালোচনা থেকে দু-এক ছত্র তুলে দিয়েছি, সেটা আমি হারাণচন্দ্র রক্ষিতের ‘ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য’ থেকে নিয়েছি। ‘সাধনা’-র এই আসল লেখা সকলেই বলেন রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনা। সমালোচনা পড়ে রক্ষিত মশাই রবীন্দ্রনাথকে একহাত নিয়েছিলেন। তবে সেই লেখায় রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর যুবা বয়সের কবির লড়াইয়ের কথা বলে থাকেন, তা হলে তাঁকে একেবারেই দোষ দেওয়া যায় না। রবীন্দ্র আরও লিখেছিলেন:

‘সরস্বতীর বীণার তারে ঝনঝন্ ঝঙ্কার দিতে হইবে, আবার বীণার কাষ্ঠখণ্ড লইয়া ঠকঠক শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। প্রথম নিয়ম ছিল প্রতিপক্ষ দল পূর্ব হইতেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিতেন— অবশেষে তাহাতে তৃপ্তি হইল না— আসরে বসিয়া বাক্ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কেবল প্রতিপক্ষকে আহত করা হয় তাহা নহে— ভাষা ভাব ছন্দ সব ছারখার হইতে থাকে। শ্রোতারাও বেশী কিছু প্রত্যাশা করে না— কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিত মত জবাবে সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছসিত হইতে থাকে— তার উপরে চার জোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চিৎকার-এ বিজনবিলাসিনী সরস্বতী অধিকক্ষণ টিকিতে পারে না।’

১৮৫০-এর পর কবির লড়াইয়ে যে কি অবনতি হয়েছিল তার প্রমাণ হিসেবে আমরা হুতোমের ‘কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা’র থেকে একটা উদ্ধৃতি দিয়ে লেখা শেষ করছি :

‘ক্রমে হঠাৎ বাবুর টাকার মত, বসন্তের কুয়াশার মত ও শরতের মেঘের মত ধোঁয়া দেখতে দেখতে পরিষ্কার হয়ে গ্যালো। দর্শকেরা সুস্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ধোপাপুরের দল আবার গিয়ে বিরহ ধরলেন। আধঘন্টা বিরহ গেয়ে আসর হতে দলবল সমেত আবার উঠে গেলেন। চকবাজারের নারলেনও ধোপাপুকুরের দলের বিরহের উত্তর দিলেন। গোঁড়ারা বিভিউয়ের সোলজারদের মতন দল বেধে দু-থাক হলো। বিরহের পর— চাপা কাঁচা খেউড়; তাতেই হার জিতের বন্দোবস্ত। বিচারও শেষ (মধুরেণ সমাপয়েৎ) মারামারিও বাকি থাকবে না।… রাত পড়ে গিয়েছে, পূৰ্বদিক ফর্সা হয়েছে। ফুরফুরেক হাওয়া উঠেছে— ধোপাপুকুরের দল আবার খেউর ধরলেন। গোঁড়াদের ‘সাবাস’, ‘বাহবা’ ‘শোভান্তরী’, ‘জিতা রও’ দিতে দিতে গলা চিরে গ্যালো, এরই মধ্যে তামাশা দেখতে যেন সূর্যদেব উদয় হলেন। বাঙালীরা আজও এমন কুৎসিত আমোদে মত্ত হন বলেই যেন চাঁদ ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে লজ্জিত হলেন।

কুমুদিনী মাথা হেঁট করলেন। পাখীরা ছি ছি করে চেঁচিয়ে উঠলেন। পদ্মিনী পাঁকের মধ্যে থেকে হাসতে আরম্ভ করলেন। ধোপাপুকুরের দল আসর নিয়ে খেউড় গাইলেন, সুতরাং চকের দলকে উতোর দিতে হবে। ধোপাপুকুরওয়ালারা দেড় ঘন্টা প্রাণপণে চেঁচিয়ে খেউড় গেয়ে থামলে, চকের দলেরা আসরে নামলেন, সাজ বাজতে লাগলো, ওদিকে আকড়া ঘরে খেউড়ের উতোর প্রস্তুত হলে, আধঘন্টার মধ্যে উতোরের চোঁতা মজলিশে দেখা দিলেন। চকের দলেরা তেজের সঙ্গে উতোর গাইলেন, গোঁড়ারা গরম হয়ে ‘আমাদের জিৎ’, ‘আমাদের জিৎ’ চ্যাঁচামেচি কত্তে লাগলেন (হাতাহাতিও বাকি রইলো না)। এদিকে মধ্যস্থরাও চকের দলের জিৎ সাব্যস্ত কল্লেন। দুয়ো। ছো! হো! হো! হুররে ও হাততালিতে ধোপাপুকুরেরা মাটির চেয়ে অধম হয়ে গেলেন— নেশার খোঁয়ারি— রাত জাগার ক্লেশ ও হারের লজ্জায় মুখুজ্যেদের ছোটবাবু আর ধরতা দোয়ার একেবারে এলিয়ে পড়লেন।’

হুতোমের কথার প্রতিধ্বনি করে বলি: পাঠক! কবিগান ও কবিয়ালের যুগ শেষ হয়ে গেল কিন্তু তাতে নবাবী আমলে সূর্যাস্তের সোনা ছিল না। আর শেষের যুগের খেউড় গানের গোঁড়া হঠাৎ-বাবুদের দশা কী হল, তা তা একজন কবিয়াল এইভাবে বর্ণনা করে গেছেন:

বিষয় আশয় গোল্লায় গেল

লড়িয়ে কেবল বুলবুলি

প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে

মরে গেল লোকগুলি।

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Quora, Sanbad Samachar

১৯৬১ সালে কলকাতায় জন্ম। সাংবাদিকতা নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করার পর লেখালিখি শুরু 'মহানগর' পত্রিকায়। পরে পিয়ারলেস সংস্থায় জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে যোগদান এবং দীর্ঘ দু'দশক পরে স্বেচ্ছাবসর। ১৯৭৮ সাল থেকে 'কিঞ্জল' পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। পুরনো কলকাতা নিয়ে গবেষণাই ধ্যান জ্ঞান। 'কলকাতার কথকতা' দল তৈরি করেছেন পুরনো কলকাতার নানা হারিয়ে যাওয়া বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য। কবিতা যখন কবিতা, হ্যাপি হোম ক্লিনিক, গণসংযোগ, বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথ, কার্টুন ক্যালকাটা-সহ একাধিক বই লিখেছেন ও সম্পাদনা করেছেন।

One Response

ধন্যবাদ স্যার, এরকম একটা বিষয়ের ওপর আলোকপাত করার জন্য। আমরা ভুলে যাওয়া জাতি। আমাদের অতীত সম্পর্কে জানার ইচ্ছে খুবই কম। তাই ঋদ্ধ হলাম আমরা।