১৮২৫ সালের, ২৭ সেপ্টেম্বর ব্রিটেনে স্টিফেনসনের তৈরি বাষ্প ইঞ্জিন ২৫ মাইল রেলগাড়ি টেনে শুরু করেছিল যে যুগান্তকারী যাত্রা তা গত ২০০ বছরে বদলে দিয়েছে পৃথিবীর যোগাযোগ মানচিত্র। রেলপথের আনুকূল্যে দূরের দূরত্ব “করিলে নিকট”। শুধু তাই নয় প্রযুক্তি ও কারিগরির হাত ধরে উত্তরোত্তর হল তার শ্রী বৃদ্ধি। জনপদ, গ্রাম, নগর, শহর বাঁধা পড়ল ক্রমশ রেললাইনের বন্ধনে। রেল গাড়ি এবং রেল ভ্রমণ– এ দুটি নিয়ে রোমান্টিকতার শেষ নেই। পৃথিবী জুড়ে সাহিত্যে, সিনেমার পাতায় পাতায় ফ্রেমে ফ্রেমে রেলগাড়ির ঝমাঝম শব্দ। কখনও ছড়ার ছন্দে অথবা কবিতার চিত্রকল্পে তার উপস্থিতি। কখনও সে হয়ে দাঁড়ায় গল্পের চালচিত্র, যার সামনে চলে ফিরে বেড়ায় চরিত্ররা। দুয়ের আলিঙ্গনে কাহিনিরা দানা বাঁধে। কখনও চলচ্চিত্রের রুপোলী পর্দায় সে তৈরি করে এক ভার্চুয়াল রিয়েলিটি। দুরন্ত গতিতে ধাবমান ট্রেনের সঙ্গে দর্শক পেরিয়ে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে। কখনও বা অনন্ত বিস্তৃত সমান্তরাল রেললাইনের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা অথবা স্থবির ইস্টিশন ধরা দেয় রূপক হিসেবে। (Satyajit Roy)

১৮২৫ সালে যার উদ্ভাবন, সে সিনেমার পর্দায় দেখা দিল ৭০ বছর পরে, আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের আনুকূল্যে।

চলচ্চিত্রের ঊষালগ্নে ১৮৯৫ সালে লুমিয়ের ব্রাদার্স যে ছবিগুলি তুলে দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে ছিল একটি ছবি- “A train arrives at La Ciotat station” যার বিষয় বস্তু একটি ট্রেনের স্টেশন প্রবেশ। ১৯০৩ সালে এডউইন এস পোর্টার নির্মিত ছবি “দ্য গ্রেট ট্রেন রবারি” হল ট্রেনযাত্রাকে কেন্দ্র করে বানান বারো মিনিটের প্রথম কাহিনিচিত্র। অর্থাৎ ১৮২৫ সালে যার উদ্ভাবন, সে সিনেমার পর্দায় দেখা দিল ৭০ বছর পরে, আরেকটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের আনুকূল্যে। এই সাত দশকে সে তার জায়গা করে নিয়েছে সমাজ জীবনে। চলিষ্ণু জীবনে এনে দিয়েছে গতির নতুন মাত্রা।

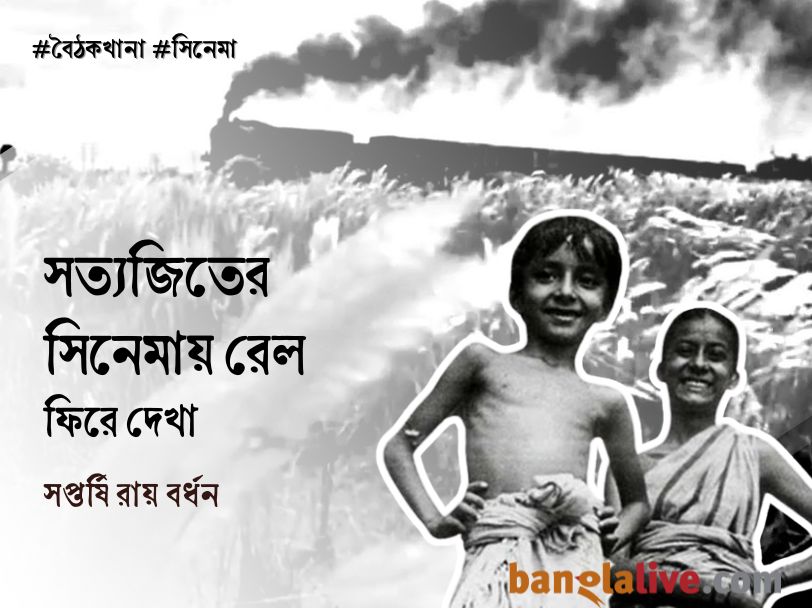

রেলগাড়ি এবং রেল ভ্রমণের গতিময়তা সত্যজিৎ রায় নির্মিত চলচ্চিত্রে মিশেছে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, প্রত্যন্ত গাঁ নিশ্চিন্দিপুরের মাঠে। এরপর নব্বইয়ের দশক অবধি রেল আসা যাওয়া করেছে তাঁর বিভিন্ন ছবিতে। পর্দা জুড়ে কখনও তার ধুম উদ্গীরণ ও যান্ত্রিক গতি, কখনও তার উপস্থিতি দৃশ্যের আবহে তীক্ষ্ণ হুইসল আর ধাতব শব্দে। কখনও বা কাহিনির প্রয়োজনে ক্যামেরার প্রবেশ তার জঠরে। রেল ভ্রমণের প্রচ্ছন্ন গতিময়তার ছন্দে মিশে গেছে সত্যজিতের চলচ্ছবির চরিত্ররা যার শুরু অবশ্যই “অপু ট্রিলজি” দিয়ে।

মূল গল্পে দুর্গার কাছে অধরা থেকে গিয়েছিল রেলগাড়ি। পরিচালক হিসেবে সত্যজিতের এই স্বাধীনতা নেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল ফোটগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর শৈল্পিক চিন্তাধারা।

“পথের পাঁচালি”-র যে দৃশ্য আজ প্রায় সত্তর বছর পার করেও আমাদের মনের মাঝে সৃষ্টি করে অনুরণন তা অবশ্যই অপু-দুর্গার কাশ বনের মাঝে দৌড়ে গিয়ে রেল গাড়ি দেখা। যদিও গল্পে অপু দুর্গা রাঙি গাইয়ের বাছুর খুঁজতে যাওয়ার সময়ে দুপুর রোদে খাল বিল জলা ভেঙে দৌড়ে গিয়ে একবার চেষ্টা করেছিল রেলগাড়ি দেখবার, কিন্তু রাস্তা খুঁজে না পাওয়ায় তা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। অবশেষে অপু রেল লাইন দেখেছিল একদিন, বাবার হাত ধরে, নবাবগঞ্জের পাকা রাস্তা পেরিয়ে। তারপর সে একদিন রেলগাড়ি চড়ে নিশ্চিন্দিপুর ছেড়ে চলে যায়, কানে বাজে রোগ শয্যায় দিদি দুর্গার কথা “অপু, সেরে উঠলে আমায় একদিন রেলগাড়ি দেখাবি?” অর্থাৎ, মূল গল্পে দুর্গার কাছে অধরা থেকে গিয়েছিল রেলগাড়ি। পরিচালক হিসেবে সত্যজিতের এই স্বাধীনতা নেওয়ার পিছনে কাজ করেছিল ফোটগ্রাফি সম্পর্কে তাঁর শৈল্পিক চিন্তাধারা। “অপুর পাঁচালি” বইতে নিজেই লিখেছিলেন, “মনে মনে এই ভাবে দৃশ্যটা রচনা করে রেখেছিলাম যে, ধবধবে সাদা কাশফুলে ছাওয়া মস্ত একটা মাঠে দাঁড়িয়ে চলন্ত রেলগাড়িটা তারা দেখবে। এদিকে সাদা কাশফুল আর ওদিকে রেলগাড়ির কালো ধোঁয়া, দুয়ে মিলে একটা কনট্রাস্ট বা বৈপরীত্যও তাতে ফুটবে।” প্রথমে টেলিগ্রাফের তারে রহস্যময় শোঁ শোঁ শব্দ এবং পরক্ষণেই রেলগাড়ির ঝিক ঝিক। কোথা থেকে যেন মুহূর্তে এগিয়ে আসে এক যন্ত্র দানব। স্টিম ইঞ্জিনের ধোঁয়া পাক খেয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। দুটি গ্রাম্য বালক বালিকা পূর্ণ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। তারা যেন পৃথিবীর সব ছেলে-মেয়েদের প্রতিনিধি। বিজ্ঞান যে গতি এনে দিয়েছে সেই গতি যেন এক নিমেষে জুড়ে দিয়ে যায় পল্লীগ্রামের সঙ্গে শহুরে সভ্যতা।

১৯৫৬তে তৈরি হয় ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি “অপরাজিত”। এ ছবির শুরু হয় রেলগাড়ির জানালায় নদীর উপর ব্রিজ পেরনোর দৃশ্য দিয়ে। হরিহর তাঁর পরিবারসহ এসে পৌঁছোন কাশীধামে। কিন্তু সেই বসতও স্থায়ী হয় না। হরিহরের মৃত্যুতে এবার তাদের ফিরতে হয় মনশাপোতা গ্রামে। আবার রেল। কামরার জানালায় সর্বজয়ার মুখ। যে সেতু পেরিয়ে একদিন তারা এসেছিল কাশী, আজ সেই সেতু পেরিয়ে ফিরে যাওয়া। ক্রমশ বদলে যায় বাইরের প্রকৃতি। বাঙলার সবুজ বনানী আর গাঁ-এর মাটিতে ফিরে আসবার সুখ সর্বজয়ার মুখে হাসি ফোটায়। অপু আবিষ্কার করে বাড়ির পিছনেই রেল লাইন। দিদি দুর্গার কথা মনে পড়ে। রেলগাড়ি দেখতে এখন আর তাকে দৌড়ে যেতে হয় না কাশ বন পেরিয়ে। খিড়কীর দরজা থেকেই এখন দৃশ্যমান রেলপথ। এভাবেই আস্তে আস্তে অপু অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এক নতুন জীবনে। ট্রেনে চেপে পৌঁছে যায় সে শহর কলকাতায়। শিয়ালদা স্টেশনে ঢোকার মুহূর্তে অসংখ্য আঁকাবাকা রেল লাইন যেন শহুরে জীবনের জটিলতার এক প্রতিচ্ছবি। মা এর সঙ্গে অপুর তৈরি হয় এক মানসিক দূরত্ব, খানিক দ্বন্দ। কলকাতায় ফেরবার রেলগাড়িতে টিকিট কেটেও না চড়ে অপু বাড়ি ফিরে আসে। “অপরাজিত”তে বেশ কয়েকবার ট্রেনের শব্দ সৃষ্টি করেছে এক শূন্যতার আবহ।

তারপর একদিন সেই রেলগাড়ি অপর্ণাকে নিয়ে চলে যায়। চিঠি বয়ে আনে তার খবর– রেল লাইনে হাঁটতে হাঁটতে অপু চিঠি পড়ে– আবহে সেতারের ঝংকারের সঙ্গে মেশে বাঁশিতে ইঞ্জিন হুইসলের মূর্ছনা।

অপু পর্যায়ের শেষ ছবি “অপুর সংসার”(১৯৫৯)। অপু এখন জীবন যুদ্ধে অবতীর্ণ। আর্থিক অসঙ্গতির মধ্যেও মরে যায়নি তার সুকুমার গুণ– সে বাঁশি বাজায়, সাহিত্য রচনা করে। বোর্ডিং ছেড়ে এখন সে ভাড়া নিয়েছে রেল লাইনের পাশেই এক বাড়ির ছাদের ঘর। রেলওয়ে ইয়ার্ড জুড়ে লাইনের বিচিত্র আঁকিবুঁকি আর তার উপর দিয়ে স্টিম ইঞ্জিন টেনে নিয়ে যায় গাড়ি দিনভর। শুয়োরের পাল তাড়িয়ে, নোংরা বস্তি পেরিয়ে, তার বাড়ির রাস্তা। অপুর এই অগোছাল জীবনে আসে অপর্ণা। জীবনের অভিমুখ বদলায় কিন্তু পটভূমিতে থেকে যায় রেলগাড়ির অস্তিত্ব। তারপর একদিন সেই রেলগাড়ি অপর্ণাকে নিয়ে চলে যায়। চিঠি বয়ে আনে তার খবর– রেল লাইনে হাঁটতে হাঁটতে অপু চিঠি পড়ে– আবহে সেতারের ঝংকারের সঙ্গে মেশে বাঁশিতে ইঞ্জিন হুইসলের মূর্ছনা। এর কয়েকদিন পরেই খবর আসে অপর্ণার মৃত্যুর। অপুর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন এই বিচ্ছেদ তাই সে বেছে নেয় আত্মহননের পথ, রেলপথেই। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে সরিয়ে নেয় নিজেকে ধাবমান ট্রেনের কাছ থেকে। ছবির শেষ ভাগে তার দেখা হয় ছোট্ট কাজলের সঙ্গে। অপুর কথায় “কাজল আছে বলে অপর্ণা নেই”, আর সেই জন্যই তার একরাশ অভিমান কাজলের উপরে। সময় এগিয়ে চলে। ক্রমশ সে অনুভব করে হৃদয়ের টান। কাজলের জন্যও অপু কিনে আনে দম দেওয়া টিনের এক ট্রেন গাড়ি। শেষ দৃশ্যে কাজল চলে যায় অপুর সঙ্গে– তার দাদুর হাতে থেকে যায় সেই খেলনা গাড়ি, আদরের “কাজলা”র প্রতিনিধি হিসেবে। সত্যজিত আসলে খানিক সক্রিয়ভাবেই রেলগাড়িকে ব্যবহার করেছিলেন ট্রিলজির সাধারণ সুত্র হিসেবে। “চিত্রনাট্য লিখবার সময়ই ভেবে রেখেছিলাম যে, কলকাতায় অপুর এক-ঘরের ফ্ল্যাটটা হবে একেবারে রেল –লাইনের ধারে। “পথের পাঁচালি” ও “অপরাজিত”, দুটি ছবিতেই রেলগাড়ির একটা কাব্যময় ভূমিকা রয়েছে। তবে একইসঙ্গে একটা পার্থক্যও তো আমি দেখাতে চাইছিলাম। সেটা এই যে, এখানে আমি নাগরিক জীবনযাত্রা দেখাব। তা হোক, রেলগাড়িই যে এই তিনটে ছবিকে একটা যোগসূত্রে বেঁধে রাখবে, তা জানতাম’’। লিখেছিলেন “অপুর পাঁচালি”–র পাতায়।

১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে মুক্তিলাভ করে যথাক্রমে “অভিযান” এবং “কাপুরুষ ও মহাপুরুষ”। প্রথম ছবি রাজপুত গাড়ি চালক নরসিং আর তার ১৯৩০ সালের ক্রাইসলার মডেলের এক পুরোনো ঐতিহ্যবাহী গাড়ির গল্প। প্রচণ্ড জেদি এবং বদরাগি নরসিং’এর কাছে পাপ পুণ্যের হিসেব আলাদা। মেনে নিতে শেখেনি সে অপমান অথবা পরাজয়। বীরভূমের রুক্ষ, শুষ্ক প্রকৃতির মাঝে, পাথুরে জমিতে সে দৌড়ে চলে তার গাড়িখানা নিয়ে। পাল্লা দেয় সে চলন্ত রেলগাড়ির সঙ্গে। “মহাপুরুষ”চলচ্চিত্রে দেখা পাওয়া যায় ভণ্ড বাবাজি “বিরিঞ্চিবাবা”–র । পরশুরামের লেখনী সৃষ্ট মূল গল্পে যদিও ট্রেনের কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সত্যজিৎ, বাবার আগমন ঘোষণা করলেন ট্রেনেই। প্লাটফর্মে দেখা গেল ভক্ত বৃন্দের ঠেলাঠেলি। ট্রেনে বসেই সকালবেলা বিরিঞ্চিবাবা সূর্যকে জাগিয়ে দিলেন, “ওঠ, ওঠ” বলে! সেই দেখেই ভক্তরা বুঝে গেলেন, ইনি সত্যিই ‘মহাপুরুষ’!

ট্রেনের নাতিদীর্ঘ যাত্রায় নায়ক অরিন্দম এবং তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে চলে এক অদ্ভুত মিথস্ক্রিয়া যা হয়তো কোনও বিমানযাত্রার পরিসরে আদৌ সম্ভব নয়। ট্রেনের ডাইনিং কারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সাংবাদিক অদিতির।

“কাঞ্চনজঙ্ঘা”-র পরে “নায়ক” হল সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি যার মূল চিত্রনাট্য তাঁর নিজস্ব। প্রায় দু’ঘণ্টার এই সাদা কালো ছবিটির পটভূমি দিল্লিগামী ট্রেন যেখানে রুপোলী পর্দার জনপ্রিয় নায়ক চলেছেন দিল্লীতে পুরষ্কার নিতে। এই রেল গাড়িতে সওয়ার হয়েছেন সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন পেশা থেকে আসা মানুষ। ট্রেনের নাতিদীর্ঘ যাত্রায় নায়ক অরিন্দম এবং তাঁর সহযাত্রীদের মধ্যে চলে এক অদ্ভুত মিথস্ক্রিয়া যা হয়তো কোনও বিমানযাত্রার পরিসরে আদৌ সম্ভব নয়। ট্রেনের ডাইনিং কারে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় সাংবাদিক অদিতির। কথোপকথনের সূত্রে প্রকাশিত হয় অরিন্দমের অভিনেতা জীবনের অজানা দিক। ছায়ার জগতে বিচরণ যে নায়কের, ট্রেন যাত্রার অন্তিম লগ্নে এক সাংবাদিকের কাছেই উন্মুক্ত হয়ে পড়েন তিনি। তাঁর জীবনযাত্রা পথের গতিময়তা ট্রেনের যান্ত্রিক গতির সঙ্গে যেমন মিলেমিশে যায় তেমনি এই রেল যাত্রায় যেন তিনি পেয়ে যান খানিক আয়েশ, জীবনের ফেলে আসা সময়কে ফিরে দেখেন এক ঝলক। এই ছবি প্রায় আবহ সঙ্গীত বিবর্জিত। চলার শব্দ এবং কেবিনে কাচের গ্লাসের নড়াচড়ার ঠুং ঠাং আওয়াজে রেল গাড়ি প্রতি মুহূর্তে জানান দিয়ে যায় তার উপস্থিতি; নায়কের পাশে হয়ে ওঠে সে পার্শ্ব নায়ক!

১৯৭১ সালে ‘দেশ’ পত্রিকাতে ফেলুদা কাহিনি ‘সোনার কেল্লা’ প্রকাশিত হয়। গল্পের প্লটে ট্রেনের ভূমিকা ছিল বিশদ। আর যেহেতু সেই সময়ে রাজস্থানের পশ্চিম অংশের শহরগুলির, বিশেষত, বারমের, রামদেওরা এবং জয়সালমের, যেখানে কাহিনির পটভূমি, সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল ছিল না সুতরাং নানা জায়গা ঘুরে অথবা দীর্ঘ সড়ক পথে যাত্রা করে সেখানে পৌঁছতে হত। সেই কারণে ১৯৭৪ সালে এই কাহিনির ভিত্তিতে যখন চলচ্চিত্র তৈরি করেন সত্যজিৎ, তাতে ট্রেন প্রায় একটি চরিত্রই হয়ে ওঠে। কলকাতা থেকে তুফান এক্সপ্রেসে ফেলুদা ও তোপসের যাত্রা যোধপুরের উদ্দেশ্যে (গল্পের হিসেবে যাত্রাপথ ছিল আগ্রা– বান্দিকুই– মাড়ওয়ার– যোধপুর)। অপর ট্রেনে কলকাতা থেকে রওনা হন ডাক্তার হাজরা মুকুলকে সঙ্গে নিয়ে। ঘটনাচক্রে সেই একই ট্রেনে যাত্রা করেন মিঃ বর্মন ওরফে ভবানন্দ ও তাঁর চ্যালা মন্দার বোস। রেল যাত্রার বড় পাওনা জটায়ু অর্থাৎ লালমোহন গাঙ্গুলি। আর এই প্রথম সত্যজিতের ছবিতে দেখা যায় ডিজেল- ইলেকট্রিক লোকোমটিভ। অবিশ্যি রাজস্থানের মরুভূমিতে জয়সালমের যাওয়ার যে মিটার গেজ ট্রেন তাতে ছিল সাবেকি সেই স্টিম ইঞ্জিনই যার গায়ে লেখা “ফোর্ট অফ জয়সালমের”। মরুভূমির মাঝে ট্রেন থামানোর চেষ্টায় ফেলু মিত্তির, শ্রীমান তপেশ এবং জটায়ুর, উটের পিঠে চড়ে যে দৌড় তা বোধহয় পথের পাঁচালির অপু দুর্গার প্রথম ট্রেন দেখার দৌড়ের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়! “একেই বলে শুটিং” বইতে লেখক সত্যজিৎ লিখেছেন পরিচালক সত্যজিতের সেই শুটিঙের স্মৃতি কাহিনি যা বুঝিয়ে দেয় কী পরিশ্রম, অধ্যাবসায় এবং টিম ওয়ার্কের ফলশ্রুতি এই দৃশ্য। বলা বাহুল্য, আজ পঞ্চাশ বছর পরেও ‘সোনার কেল্লা’-র জনপ্রিয়তায় কোনও ভাঁটা পড়েছে বলে মনে হয় না।

লেখক বিভূতিভূষণের একটি গল্পের নাম “বাক্সবদল”। সেখানেও এক ট্রেনেই নায়ক নায়িকা আসেন, তাঁদের দুজনের একই রকমের স্যুটকেস। বাক্সবদল হয় অবশ্য স্টেশনে। এই কাহিনি অবলম্বনে যে কাহিনিচিত্র হয়, তার চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত সত্যজিৎ করলেও পরিচালক তাঁর সহকারী নিত্যানন্দ দত্ত।

১৯৯১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সত্যজিতের ছবি “আগন্তুক”এ শেষবারের মতো রেলগাড়ির ব্যবহার দেখা যায়। মনমোহন মিত্র দেশে ফিরে, দিল্লী থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস ধরে আসছেন কলকাতায়, তাঁর আদরের ভাগ্নির সঙ্গে দেখা করতে। এক ঝলক আমরা দেখতে পাই সেই ট্রেন। এছাড়াও সত্যজিতের কিশোর সাহিত্যে ট্রেনের আসা যাওয়া লেগেই রয়েছে। “বাক্স রহস্য” গল্পে ট্রেনেই বাক্স বদল হয়ে গল্পের শুরু হয়, “বোম্বাইয়ের বোম্বেটে” গল্পের মারকাটারি শেষ ট্রেনের ভিতরেই – এরকম আরও অনেক। এখানে উল্লেখ করা দরকার, লেখক বিভূতিভূষণের একটি গল্পের নাম “বাক্সবদল”। সেখানেও এক ট্রেনেই নায়ক নায়িকা আসেন, তাঁদের দুজনের একই রকমের স্যুটকেস। বাক্সবদল হয় অবশ্য স্টেশনে। এই কাহিনি অবলম্বনে যে কাহিনিচিত্র হয়, তার চিত্রনাট্য এবং সঙ্গীত সত্যজিৎ করলেও পরিচালক তাঁর সহকারী নিত্যানন্দ দত্ত।

প্রায় চার দশক ধরে রেল গাড়ি, রেল ভ্রমণ ইত্যাদি আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবির পর্দা জুড়ে। গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে সেই সব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য । তারপর কেটে গেছে একটা দীর্ঘ সময়। আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত যাত্রী পরিসেবা প্রভৃতি কারণে আজ সেই রেলগাড়ির চেহারায় এসেছে নানা পরিবর্তন। রেলযাত্রার সেই ধুলোমাখা রোমাঞ্চ আর নেই । বিনয় মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন “আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ” – এও বোধহয় তাই।

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।