দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার শান্তিনিকেতনে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন: “বিরাট পুরুষের চারি অঙ্গে চারি বর্ণের মূলাধার। আপনার মধ্যেও তেমনি ব্রাহ্মণের মনীষা, ক্ষত্রিয়ের নির্ভীক সাধনা, বৈশ্যের জ্ঞানভাণ্ডার ও শূদ্রের ঐকান্তিক সেবা আছে। আপনি সেই হিসাবে পরিপূর্ণ মানুষ। শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় হইলে এমন পরিপূর্ণতা হইত না।”

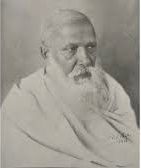

যাঁর কথা বলা হয়েছে, তিনি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বাঁকুড়া জেলার স্বনামধন্য শিক্ষিত পরিবারে তাঁর জন্ম। সাংস্কৃতিক পরিবেশ এবং লেখাপড়ার পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁর বড় হয়ে ওঠা। বালক বয়সে ‘বাঁকুড়ার সৌন্দর্য’ নামে একটি কবিতা লিখে তিনি দশ টাকা পুরস্কার পান। পরবর্তীতে কলকাতায় এসে পড়াশোনা করেন, এবং ১৮৮৮ ও ১৮৯০ সালে ইংরেজি নিয়ে বি.এ ও এম.এ পাশ করেই ব্রাহ্ম পত্রিকা ‘ধর্মবন্ধু’র সম্পাদনা শুরু করেন।

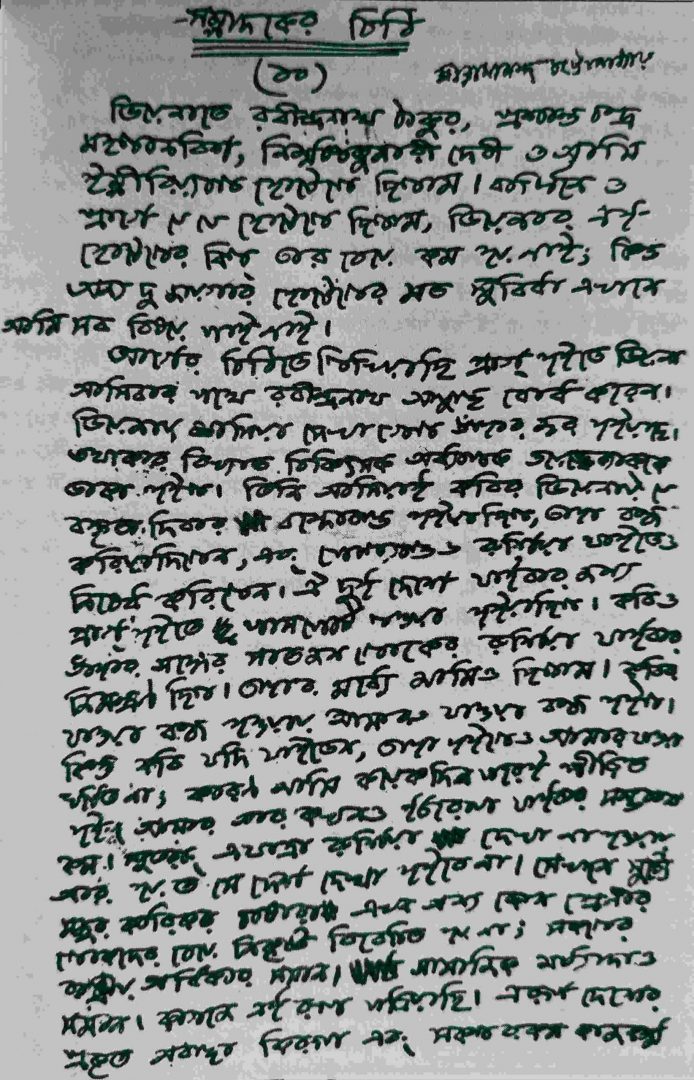

১৩২৪ বঙ্গাব্দ। কার্তিক মাসের ১১ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বিশ্বসেরা সাহিত্যিকের লেখা একটি চিঠি পড়া যাক্…

‘… আমি যদি প্রবাসীর সম্পাদক হতুম তাহলে রবীন্দ্রনাথকে সহজে ছাড়তুম না।… আপনি যদি আমাকে সময়মতো ঘুষ না দিতেন তাহলে কোনোমতেই গোরা লেখা হতো না।…যাই হোক প্রবাসীর লেখার জন্য আমাকে মাঝে-মাঝে তাড়া দেবেন। তাতে বুঝতে পারব এখনো আপনি বিশ্বাস করেন, আমি লিখতে পারি।…’

পরবর্তীতে ‘প্রবাসী’র সম্পাদকের কলমের আঁচড়ে যে স্বীকারোক্তিটি বেরিয়েছিল তা এই: ‘আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব লাভ।’ আরও বলেছিলেন: ‘আকাঙ্খা ছিল কবির আগে আমার মৃত্যু হবে। রবীন্দ্রবিহীন জগতের কল্পনা কখনো করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে।’

প্রবাসী সম্পাদক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও এমন এক অমোঘ উচ্চারণ করেছিলেন যা কিনা দু’জনের সম্পর্কের অন্তরঙ্গ ছবিটি ফুটিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন: ‘দুঃসাধ্য কর্তব্য ভারে অর্থদানের চেয়েও সঙ্গদান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রত পালনে আমি কেবল যে অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি।’

এই আক্ষেপকে তিনি জয় করেছিলেন নানাবিধ সা়ংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। তাই অকপটে স্বীকার করেছেন: ‘এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্ত সম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণ আশ্রয় দান করেছেন।’ এরপরই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করলেন: ‘সেই আমার অল্প সংখ্যক কর্ম সুহৃদের মধ্যে প্রবাসী সম্পাদক অন্যতম।’

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য: কবি এবং সম্পাদকের সম্পর্ক প্রায় চার দশকের উপর স্থায়ী ছিল। এবং দুই মনীষার সম্পর্কের জোড়াসাঁকোটি অবশ্যই ‘প্রবাসী’। ফলে শুধু তো সাহিত্য-সম্বন্ধ নয়, দু’জনের মধ্যে এক আত্মিক সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। রবীন্দ্রনাথ বরাবরই রামানন্দের সাহিত্যবোধ, সম্পাদকীয় দক্ষতা, সংযম, নীতি-নির্ধারণকে মান্য করতেন। সেই সুবাদেই শুধু নিজের রচনা নয়, পরিবারের বহু সদস্যের লেখা যেমন, দ্বিজেন্দ্রনাথের ‘গীতাপাঠ’, বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর ‘পিতৃস্মৃতি’, কন্যা মাধুরীলতার লেখা অনুবাদ গল্প ‘মামা ভাগ্নী’, নাতি নীতিন্দ্রনাথের লেখা ‘রূপ ও অরূপ’, ভাইপো দ্বিপেন্দ্রনাথের স্ত্রী হেমলতা দেবীর কবিতা ‘মহান’ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগেই ‘প্রবাসী‘তে প্রকাশ পায়।

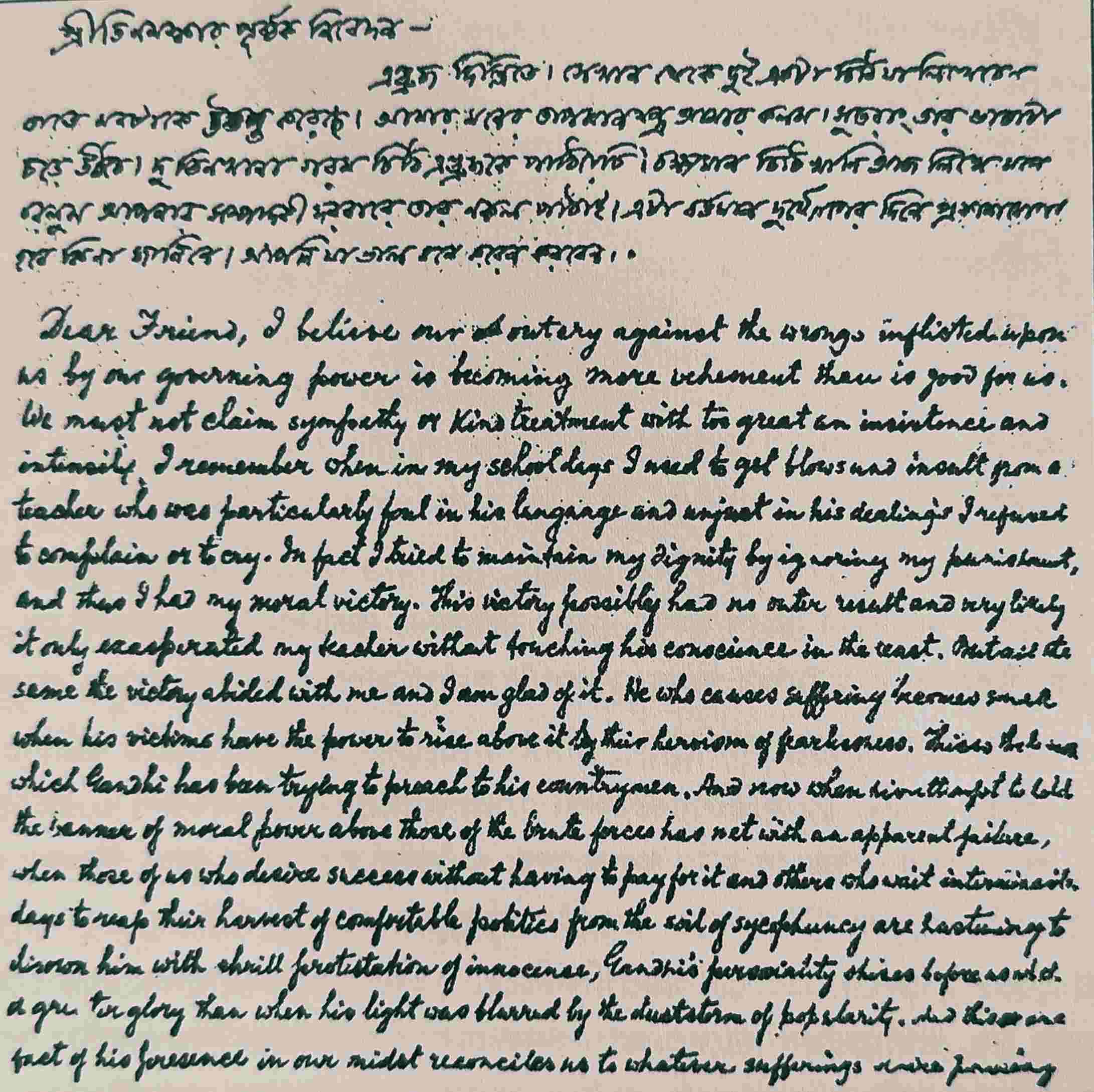

সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ এতটাই মান্য করতেন যে তাঁর নিজের রচনা ‘প্রবাসী’–তে প্রকাশের জন্য প্রায় প্রতিটি চিঠির ভাষাতেই সেই শ্রদ্ধার পরশ পাওয়া যায়। এমন একটা চিঠিতে লেখা ছিল: ‘সেই যে পুস্তিকা প্রকাশের প্রস্তাব করিয়াছিলাম সে সম্বন্ধে আমার ইচ্ছার উপর লেশমাত্র নির্ভর করিবেন না। যে সকল প্রবন্ধ জনসমাজের বিচার বুদ্ধিকে আঘাত করিয়া উদ্বোধিত করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত, সেগুলি এইভাবে প্রচার করিলে যদি কোনো উপকার প্রত্যাশা করেন, তবেই চেষ্টা করিবেন।’

সঙ্গে বিনয়পূর্বক যুক্ত করলেন আরও কয়েকটি কথা,

‘আর একটি কথা মনে রাখিবেন, আপনি নিজে যে প্রবন্ধগুলিকে যোগ্য মনে করিবেন, সেইগুলিই ছাপিবেন। আমি এ সম্বন্ধে কোনো বিচার করিতে পারিব না। আপনার মনে যেটা লাগিবে অর্থাৎ যাহাতে কোনো উপকারের সম্ভাবনা বুঝিবেন সেইটেই নিজের দায়িত্বে আপনি এইরূপ ছাপিবেন।’

এবং নির্ভার হয়ে জানালেন:

‘আমার সকল প্রবন্ধ সম্বন্ধেই আপনার এই অধিকার রহিল– যাহা প্রবাসীতে বাহির হইবে বা যাহা অন্যত্র। কিন্তু আপনি লেশমাত্র সংক্রমণে রাখিবেন না। আপনি যদি কোন প্রবন্ধ ত্যাগ করেন তবে আমি তাতে কিছুমাত্র রাগ করিব না।’

এমনকী কবিতা, প্রবন্ধ, পাঠ্যপুস্তক রামানন্দের দফতরে পাঠিয়ে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন, সংশোধন, সংযোজন-সহ নামকরণের দায়িত্বের ছাড়পত্র দিতেন কবি। এর থেকেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের কতটা সাহিত্য-নির্ভরতা ছিল রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। তবে সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম লেখক রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রকাশ করতেন। নিজে সগর্বে উল্লেখ করেছেন: ‘আমি চল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের নানারকম রচনা প্রকাশ করেছি, পরে আরও করবো।’

এই শর্ত থেকেই হয়তো ‘প্রবাসী‘র পাতায় খুলেছিলেন, ‘বিবিধ প্রসঙ্গ’ বিভাগটি, যেখানে তিনি নিজে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে নিন্দা, সমালোচনার জবাব দিয়েছেন একের পর এক। এই পারস্পরিক নির্ভরতার নামই ‘রামানন্দের প্রবাসী — প্রবাসীর রবীন্দ্রনাথ!’

চিত্র ঋণ: লেখক

গ্রন্থ ঋণ:

১) পুণ্যস্মৃতি – সীতা দেবী

২) প্রবাসী সাময়িকপত্রে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ – সোমেন্দ্রনাথ বসু

৩) প্রবাসী রামানন্দ শতবর্ষ স্মারক সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭২; রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দবাবু – ক্ষিতিমোহন সেন

৪) রবিজীবনী ৪র্থ খণ্ড – প্রশান্তকুমার পাল

৫) সবুজপত্র ১৩৩৩ আশ্বিন

৬) চিঠিপত্র ১২ খণ্ড – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭) দেশ পত্রিকা শারদীয় ১৩৭৩

৮) দেশ পত্রিকা ১৮ ফাল্গুন ১৩৯১

৯) কোরক সাহিত্য পত্রিকা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সংখ্যা, বইমেলা ২০১৫

প্রাক্তন সাংবাদিক। পড়াশোনা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ষোলো বছর বয়স থেকে কলকাতার নামী পত্রপত্রিকায় লেখালেখির হাতেখড়ি। ছোটোদের জন্য রচিত বেশ কিছু বই আছে। যেমন 'বিশ্বপরিচয় এশিয়া', 'ইয়োরোপ', 'আফ্রিকা' সিরিজ ছাড়া 'দেশবিদেশের পতাকা', 'কলকাতায় মনীষীদের বাড়ি', 'ঐতিহাসিক অভিযান', 'শুভ উৎসব' ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমানে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা গবেষণার কাজে নিবেদিত। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। 'রবীন্দ্র-জীবনে শিক্ষাগুরু' এবং 'রবীন্দ্র-গানের স্বরলিপিকার'। বর্তমানে একটি বাংলা প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদক।

One Response

লেখকের লেখার মধ্যে দিয়ে পুনরায় সমৃদ্ধ হলাম। 🙏খুব পরিচ্ছন্ন পরিবেশনা।