বড়ুয়া বেকারিতে কাজ হত দিনভর রাতভর৷ শব্দ হত ধুপধাপ, হুমহাম৷ হিরণদিদের ঘরে বসে বালক টের পেয়েছে৷ গরমের দিনে টেঁকা দায়৷ দেয়ালের ওপারে বেকারির দাউদাউ উনুন৷ হিরণদির বাবা জগদীশ মল্লিক একবার অভিযোগ করতে গিয়েছিলেন বেকারির মালিকের কাছে৷ তখন বেকারি সবে হয়েছে৷ মালিক নাকি বলেন, দেখুন, আমার অফিস ঘরের ডানদিকের দেয়ালের ওপারে হাওড়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের উনুন জ্বলে৷ ফলস দেয়াল দিয়েও হিট আটকানো যায়নি৷ শিবাজি হোটেলের উনুন জ্বলে গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডারের মালিকের ঘরের দেয়ালে৷ জগদীশবাবু, আমরা আগুনের সঙ্গে বসবাস করি৷ দেয়ালের একপিঠে আগুন, আর-একপিঠে আমাদের সংসার৷ এভাবেই থাকতে হয়৷ আমি মেনে নিয়েছি৷ আপনিও মানিয়ে নিন৷

এরকমই ছিল বস্তি, আগুনের করতলে জীবনযাপন৷ চায়ের দোকানের উনুন আর ধোঁয়া, ফুটপাথে হোসেনের শিককাবাবের উনুন আর আনোয়ারের বিড়ি-সেঁকার উনুন, চরিত্রলাল আর পাঞ্জুর লন্ড্রির পাতা-উনুন ঘরের ভেতর৷ কয়েকটা বাড়ি পরে গাড়োয়ানদের হোটেলের উনুনের গায়ে পরিতোষদের ঘর৷ এখানে আগুন আর দাহ থেকে উৎপন্ন হয় জীবিকা৷

থার্টিনাইন বাই ওয়ান তুলনামূলকভাবে কিছুটা ঠান্ডা, আগুনের হাত থেকে সামান্য দূরে৷ হরিপদদার ‘ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট’-এর উনুন ছিল বাইরে দিকে৷ তবে ধোঁয়া, বিশেষ করে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, দুপুরের দিকে চোখ-নাক জ্বালিয়ে দিত৷ হরিপদদাকে তোলা উনুন নিতে বলেছিল বাড়িওলা৷ লাভ হয়নি৷ খরচ বেশি, আয় কম৷ এই ধোঁয়া আর আগুনের মধ্যে আছে হরিপদদার সংসারের খাওয়া-পরা৷ ডিহি শ্রীরামপুর রোড (পরে রামেশ্বর সাউ রোড, একটা অর্বাচীন সিদ্ধান্ত) আর ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড যেখানে জড়াজড়ি হয়েছে, সেইখানে ভোরের বৈতালিক শুরু হত শেষরাতে৷ বড়ুয়া বেকারির সাইকেল ভ্যানগুলোর হুড়ুম দুড়ুম, ঘটঘটাং— গায়ে গায়ে ধাক্কা, দ্রুত হাতে মাল বোঝাইয়ের শব্দ টিনের পাতে বাজত ঘুমিয়ে-থাকা গার্হস্থ্য রাতে৷ সেই সঙ্গে শ্রমজীবী প্রাকৃত বচন অনর্গল৷ কেক-রুটি-বিস্কুটের গন্ধে কা কা ডাক এদিক সেদিক৷

করপোরেশনের সিংহমুখের টাইম কলের চাতালে ধুমধাম জড়ো হয় রসগোল্লার নৌকা, সন্দেশের বারকোশ, পেল্লায় কড়াই, হাতা-খুন্তি-ছাঁকনি৷ হাওড়া মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বাসি কচুরি-সিঙাড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে রাস্তায় ছড়িয়ে দিলে ঝাঁকে ঝাঁকে কা কা নেমে আসে নরম আলোর ভেতর একখণ্ড অন্ধকারের মতো৷ রাস্তা ধোয়ানোর গাড়ি আসে করপোরেশনের৷ বিরাট হোস পাইপ লাগানো হয় গঙ্গাজলের কলের মুখে৷ পিচের রাস্তা আর সিমেন্টের ফুটপাথের নীচে গঙ্গাজলের লাইন ছিল সেদিন৷ হোসপাইপের মুখ ঝকঝকে পেতলের৷ সেই মুখে আঙুল চেপে দূরে দূরে জল ছুঁড়ে দিতেন কর্মীরা৷ গা-ধোয়ার উজ্জ্বলতা পিচপথে৷ কর্মীদের কেউ কেউ মজা করে হোসপাইপের মুখে আঙুল চেপে রচনা করেন জলের অর্ধবৃত্ত৷ সেই অর্ধবৃত্তে বালক দেখেছে রামধনু৷ টালিখোলার বস্তির মাথায় তখন সূর্যোদয়৷ আর থার্টিনাইন বাই ওয়ানের বাড়িওলা বাদল বর্ধনের বোন তানপুরা হাতে সরগম সাধে ভৈরবী মালকোষে৷

এই থার্টিনাইন বাই ওয়ান, যে বস্তিবাড়ির দরজায় লেখা ছিল ‘মধুসূদন নিবাস’, ভাঙা কাপডিশের লাল নীল সবুজ খয়েরি টুকরো গেঁথে অলংকৃত দরজার দেয়াল বলে দেয় এই বাড়ি একদিন মুসলমানদের নিবাস ছিল, খুপরি ঘরগুলোয় অনেক উঁচুতে প্রায় সিলিং ঘেঁষে জানালাও একই কথা বলে, আশেপাশের লোকজনের ডাকে এটা ছিল ‘গানের বাড়ি’৷ এই ডাক অকারণ নয়৷ বাড়িওলার বোন ক্লাসিকাল শেখে৷ শিক্ষক নলিনীবাবু আসেন শনিবার৷ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা শ্যামলা রঙের মানুষটি ডাক দেন, ‘গীতা৷’ এত সম্ভ্রান্ত, এত সুরেলা, দরদী উচ্চারণ বস্তিবাড়ি খুব একটা শুনতে পায় না৷ সঙ্গে আসেন এক যুবক তবলিয়া৷ আলাপে তানে বস্তির পেছনদিকের কাঁচাগলিটা মহানিমগাছের নীচে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে৷ শিক্ষক নলিনীবাবু শুধু গান করেন না, বড়ো বড়ো গাইয়েদের গল্প, ঘরানার গল্প, তালিমের গল্পও বলেন৷ তাঁর ভরাট গলায় সেইসব গল্পে ইতিহাস কথা বলে৷ যুবক তবলিয়া আসেন সপ্তাহে আর এক দিন, সন্ধেয়৷ রেওয়াজে সঙ্গত করবার জন্য৷ সেইসব সন্ধেয়, বালক শুনেছে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, উৎপলা সেনদের কথা হয় বেশি৷ দু-চার কলি আধুনিক গায় বাড়িওলার বোন৷

থার্টিনাইন বাই ওয়ানে ঢুকে প্রথম ঘরটা ছিল রত্না সরকারের৷ দরজার কাছাকাছি যাবার আগে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ডাকতেন, ‘রত্নাআ আছোনি?’ পরনে ঢোলা পায়জামা, পাঞ্জাবি৷ কালোকোলো বস্তিবাসীর সমাবেশে হেমবর্ণ আবির্ভাব৷

– রত্নাআ, কাজ-কাম সারলা কি? নাকি এখনও দুপুরের খাওয়া বাকি? পরিতোষে বলছে, সে আসছে৷ কার্তিকে কিতা কইল? (মার্জনা চেয়ে রাখি, সিলেটি কথ্য বিষয়েও আমি অর্বাচীন৷)

রত্না মানে রত্না সরকার৷ স্বামী শৈলেন সরকার৷ বালক ডাকত ‘রত্নাপিসিমা’ এবং ‘পিসেমশায়’৷ থার্টিনাইন বাই ওয়ানে রত্নাপিসিমা যখন আসেন, বালক বছর চার-পাঁচের৷ মনে পড়ে, তক্তাপোশে শুয়ে রত্নাপিসিমা চুল মেলে দিলে তার আড়ালে লুকোত বালক৷ মেঘের আড়াল৷ মনে পড়ে, রত্নাপিসিমা প্রথমে নির্মলেন্দু চৌধুরীর গ্রুপে গান গাইতেন৷ নির্মলেন্দুর যখন বিপুল নামডাক, এই বস্তিতে এসেছেন মহড়া দিতে বহুদিন, বালক তখন ক্লাস সিক্স কি সেভেন৷ মনে আছে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস আসা শুরু করেন চৌষট্টির দাঙ্গার পর কোনও এক সময় থেকে৷ বালক তখন ক্লাস নাইন কি টেন৷ চৌষট্টির দাঙ্গা এলাকার জনবিন্যাস পালটে দেয়৷ বহুকালের বাসিন্দা মুসলিমরা চলে যায় ফুলবাগান কিংবা অন্যত্র, মুসলিমপ্রধান এলাকায়৷

রিহার্সাল দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বস্তিঘরের পরিসর৷ দশ হাত বাই দশ হাত ঘরে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তক্তাপোশ৷ বাকি জায়গাটুকুতে ক’জন বসতে পারেন? বড়োজোর চার-পাঁচজন৷ ছবির মতো আজও স্পষ্ট যে, ওই তেঁতুলপাতায় আট-দশজন বসতেন৷ হেমাঙ্গ বিশ্বাস, কার্তিকদা (পদবী বণিক, ভাটিয়ালি গাইতেন), পরিতোষদা (পদবী রায়, দোতারা বাজাতেন), মন্টু ঘোষ, কালী দাশগুপ্ত, ঢোল-নালবাদক, বংশীবাদক (এঁদের নাম আজ আর মনে পড়ে না), আরো দু’একজন এবং রত্নাপিসিমা৷ কখনও কখনও বসে যেত পিসিমার তিন ছেলে বুয়া, টুঙ্কু, বাপি৷ চৌকাঠে বসে বালক শুনেছে ‘ভাঙা বুকের পাঁজর দিয়া নয়া বাংলা গড়ব’, ‘নাম তার ছিল জন হেনরি’, ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’, ‘আমরা তো ভুলি নাই শহিদ’৷ কোনওদিন ভোলা যাবে না হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গলায় ‘সুরমা নদীর গাংচিল আমি শূন্যে দিলাম উড়া’৷ পিসিমার সঙ্গে গাইতেন শঙ্খচিলের গান৷ ‘আমার দু ডানায় ঢেউয়ের দোলা/ আমার দু চোখে নাল শুধু নীল’ গাইলে ওইটুকু ঘর, টিনের চাল, দরমার সিলিং, ভাড়াফ্যানের খটখট শব্দ, ঝুলজড়ানো দেয়াল, টুকিটাকি আসবাবের মধ্যে সমুদ্রের ছায়া ও কল্লোল ঘনিয়ে উঠত৷ হতে পারে বালকবয়সের কল্পনা এসব৷ তবে মিথ্যে নয়৷

বাদ্যযন্ত্রের আয়োজন ছিল সামান্য। কণ্ঠস্বর, সুর আর আবেগের টান বস্তির বাকি ঘরগুলো এড়াতে পারত না৷ এটা মিথ্যে নয়৷ হরিপদদার ‘ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট’-এর হাই ডেসিবেল আড্ডা নিচু গলায় কথা বলত৷ চার সন্তানের সংসার একা হাতে সামলে নিয়মিত রেওয়াজ করা, রিহার্সালে বসা এবং অনুষ্ঠানে যাওয়া রত্নাপিসিমার পক্ষে কতটা কষ্টকর ছিল বলে বোঝানো যাবে না৷

– রত্না, রবিবার দুফর থেইক্যা রিয়ার্সাল৷ রান্না-খাওয়ার কাম বারোটার মইধ্যে সাইরা লইও৷ কালী দাশগুপ্ত আইবো৷ মন্টু ঘুসও আইবো৷ কার্তিক একটা মেয়েরে লইয়া আইবো কইছে৷ ওদের ফাড়াত থাকে৷ দারুণ গায়৷ এক্কেবারে মাটির সুর৷

এই খুপরি বস্তিঘরে কেন রিহার্সাল করতেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস? সম্ভবত গোবরা গোরস্থানের নির্জন পথ পেরিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাড়ি যাওয়া রত্নাপিসিমার পক্ষে অসুবিধাজনক ছিল৷ সেই অসুবিধা বালককে অন্তত ছ-সাত বছর অনেক অনেক গান শোনবার সুযোগ করে দিয়েছে৷

ওই ঘরে, কোনও কোনও দিন অনেক রাতে, ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে, হারমোনিয়ম নিয়ে বসতেন পিসেমেশায়, মোমবাতি জ্বালিয়ে গাইতেন রামপ্রসাদী গান, একের পর এক৷ না-শোনার জন্য গাওয়া, নিজের জন্য গাওয়া৷ রত্নাপিসিমা এঁটোকাঁটা গুছিয়ে শুয়ে পড়তেন চুপচাপ৷ গান থামত হয়তো ভোর হবার আগে৷ আপনমনে শেক্সপিয়র পড়তেন একজন, বিমলাংশু বিশ্বাস৷ ছুটির দুপুর জুড়ে একা একা মার্চেন্ট অফ ভেনিস বা ওথেলো৷ বালক তো সেখানেই জেনেছে কে শাইলক আর কে ডেসডিমোনা৷ রেডিয়োয় ‘তপস্বী ও তরঙ্গিনী’ হবে বলে সন্ধের মধ্যে রান্না সেরে নেয় মায়েরা৷ বাড়িতে একটাই রেডিয়ো, বাড়িওলার ঘরে৷ আটটার আগে সবাই বসে গেল রেডিয়ো ঘিরে৷ ব্রত উদযাপনের নিষ্ঠায়৷ এঁরা কখনও নাটক করবেন না, করেননি৷ বাংলার সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা থেকে এই মগ্ন সম্নিলন৷ এই বস্তিবাড়ি বালকের লালনভূমি৷

২০২২-এর ২৩ এপ্রিল, দুপুরে গিয়ে দেখি, নেই হয়ে গেছে সেই টিনখোলার বস্তি৷ এখন ছ’তলা ঢালাই বস্তি৷ রসকষবুলবুলিশূন্য৷

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৯ অগস্ট

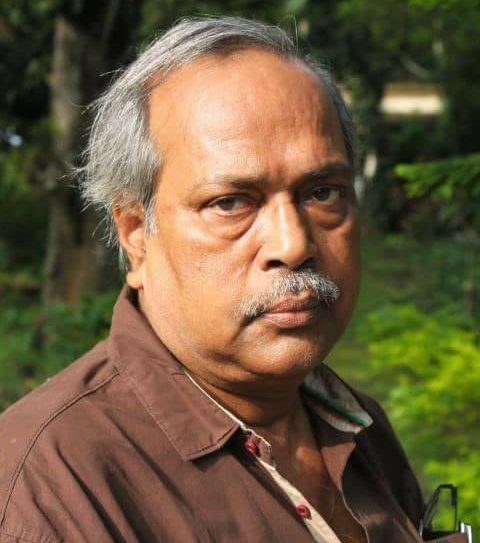

*ছবি সৌজন্য: লেখক

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।

One Response

দাদা, রীতিমতো ঈর্ষাজাগানো ছোটবেলা ছিল আপনার! আগে এগুলো কিছু কিছু আপনার মুখে শুনেছি, এখন আপনার গদ্যের গুণে যেন চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে যেতে দেখছি !