‘কুচকাওয়াজ’ শব্দটা শুনলেই বাবার গলা বেজে ওঠে৷ লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্৷

সন্ধে হতে না হতেই গভীর রাত ছড়িয়ে পড়েছে৷ ধূধূ মাঠজমি৷ হাঁটাপথ ঝোপঝাড়ের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে চলেছে৷ দূরে দূ্রে গরিব গেরস্থের আলো৷ দিক ঠিক রাখবার বাতিঘর যেন সেসব৷ ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বাবা বলছে,

– লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্৷ ধারে যাইয়ো না বাবু, সাপখোপ থাকতে পারে৷

জায়গাটার নাম যোধপুর৷ বাবা-মার কাছে জেনেছে বালক৷ এখন যে আলোকোজ্জ্বল দক্ষিণ কলকাতা, তারই সম্ভ্রান্ত একটি এলাকা এইরকম ছিল সেদিন৷

– পুকরের ওই পার দিয়া ঘুইরা যামু৷ এই পারে একটা উঁচা গাছ আছে, মনে হয় পাকুড়, গাছটার তলায় বেশি অন্ধকার, গা ছমছম করে৷

বাবা বলেছিল৷ – দিনে অসুবিধা নাই৷ পুকরে কতলোক ছান করে সকাল থেইকা দুপর৷

এইখানে পরিত্যক্ত মিলিটারি ব্যারাকে শিশুবয়সে ছিল সে৷ ওই পাকুড় গাছের গা ছমছম অন্ধকারের জন্য, খাবার জলের ভীষণ অসুবিধার জন্য এন্টালি বাজারের কাছে উড়িয়াপাড়া লেনে চলে যায় বাবা-মা৷ মায়ের কাছে সে শুনেছে,

ভারি সকালে দুই টিন জল দিয়া যাইত৷ আধা টিন খাওনের, আর দেড় টিনে সারাদিনের সব কাজ৷ মগে বেশি খরচ হইব বইলা আমরা কাপে কইরা জল নিতাম৷ নীচে টিপকল ছিল অবশ্য৷ ঘুরানা সিঁড়ি দিয়া তিনতলায় জল তোলা খুব কষ্টের৷ তর বাবা-কাকায় হাঁড়ি লইয়া যাইত৷ ছান কইরা বা গা-হাত-পা ধুইয়া এক হাঁড়ি জল আনত৷ গরমের দিনে আবার জল ওঠে না কলে৷ পরে তর বাবায় বিকালে এক টিনের ব্যবস্থা করে৷ আসলে ওই গাছটা, পুকরের পূর্ব পারের গাছটা, পুরানা অতৃপ্ত আত্মার বাসা আছে ডালে সে ভাবত, রাতে ফিরনের সময় ভয় লাগত, একটা লোকেরেও পাইত না লগে৷ চাইরদিক শুনশান৷ তাই সে ইন্টালিতে ঘর নিল৷

এখন যে হাইফাই দক্ষিণ কলকাতা, বিশেষ করে গড়িয়াহাট থেকে দক্ষিণে ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে আলিশান বহুতল ও ঢালাই খুপরিবস্তি মিলেমিশে, তার অনেকটাই এককালে ছিল জলাজমি, মাইল মাইল কাদায় হোগলাবন, দূরে দূরে জলাশয় ঘিরে গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের বাস্তুগুচ্ছ, ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝে মাঝে আম-কাঁঠালের সামাজিক বাগান৷ একসময় বিশ্বযুদ্ধের রথচক্রে ফৌজ আসে, ফৌজের কল্যাণে উন্নয়ন আসে, পাকারাস্তা, পানীয়জল আসে, মশামাছি-সহ বিষাক্ত পোকামাকড় মারার তেল, বাজার-টাজার ইত্যাদি আসে৷ যুদ্ধ থেমে গেলে মিলিটারি হালকা হতে থাকে ধীরে ধীরে৷ পড়ে থাকে অজস্র ছাউনি৷ দেশভাগের জেরে এবার রিফিউজি আসে দলে দলে৷ দেশভিখারিদের একটা অংশ ব্যারাকে ঠাঁই পায়, কারো কারো ঠাঁই হয় জলাজমিতে বাঁশের মাচায়, টিন-দরমার চাল-দেওয়ালে৷

উদ্বাস্তুরা ব্যারাক দখল করে ক্যাম্প বানায়৷ জল নেই, আলো নেই৷ পরিত্যক্ত ব্যারাকে মাঝেমাঝেই হামলা করে মিলিটারির লোকজন৷ ভেঙে দেয় রিফিউজিদের উনুন, ছুঁড়ে ফেলে দেয় হাঁড়ি বাসন-কোসন৷ বন্দুক উঁচিয়ে তাড়া করে৷ রিফিউজিরা পালিয়ে একটু দূরে কোথাও লুকিয়ে থাকে৷ বিকেলের দিকে মিলিটারি চলে গেলে ফিরে আসে৷ বাবার কাছে বালক শুনেছে,

ক্যান যে অরা (মিলিটারিরা) হামলা করত বুঝি না৷ দুম্বা গাড়ি চাইপ্যা আসত৷ খটখটাইয়া নামত৷ ‘হট্ হট্’ চিল্লানি ছাড়ত৷ ঘরের ভিতর ঢুইক্যা লাত্থি মাইরা সব ফালাইয়া দিত৷ মাইয়ালোগেরা পোলাপানরা ভয়ে চেঁচাইয়া কানত৷ আমরা ঝোপেঝাড়ে পলাইতাম৷ এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পর অরা হুমহুমাইয়া চইলা গেলে আস্তে আস্তে আমরা বাইরইয়া আসতাম৷ ঘরে ঢুইক্যা দেখতাম বাসন বিছানা সব ফালাইয়া ছড়াইয়া ছ্যারাব্যারা কইরা গেছে৷ এমুনটা যে অরা ক্যান করত আইজও বুঝি না৷ এইটা ঠিক, ব্যারাকে আমরা বেআইনি মানুষ৷ আমাগো আইনের জমি আছে পূর্ব পাকিস্তানে৷ বাধ্য হইয়া চইলা আসছি৷ নিজের ঘরবাড়ি ছাইড়া লোকে কি শখ কইরা অন্যদেশে আসে? কত কষ্টে ব্যারাকে থাকে৷ কত ক্যাম্পে খাওনের জল নাই৷ বউ-মাইয়্যাগো ছান করতে যাইতে হয় দূরের পুকরে৷ ডাক্তার নাই, বৈদ্য নাই৷ কত সমস্যা৷ ব্যারাকেও থাকতে দিব না, এমন অতিশাইরা অরা! পরথমে ভাবছি, অগো গোপন কাগজপত্র বা মালপত্র আছে হয়তো৷ তার খোঁজে আসে৷ তা কত খুঁজতে লাগে যে বারবার আসতে হয়৷ আরে, যুদ্ধ থাইমা গেছে৷ তোমাগো আর কীসে লাগে? সরকার তোমাগো বাইরে ছাইড়া রাখব ক্যান? পরে ভাবছি, ব্যারাক অরা ভাইঙা দিতে চাইছিল৷ পারে নাই৷ কোনোখান থেইকা বাধা পাইছে৷

সেই দিনগুলির কথা ভুলতে পারেনি মা-ও৷

তর তখন দুই বছর পাঁচমাস৷ শিয়ালদা স্টেশন থেইকা সরকারে আমাগো পাঠাইতে চাইল রাজমহলে৷ কই না কই রাজমহল৷ একজন লোক আমাগো লগে ছিল শিয়ালদায়৷ প্রহ্লাদবাবু৷ সে কইল, রাজমহলে গেলে আরও সর্বনাশ৷ সরকার আমাগো দূরে খেদাইতে চায়৷ রিলিফের দায় নিব না৷ কী অবস্থায় গিয়া পড়ুম ভাবতেও পারি না৷ বউ-বাচ্চা লইয়া না খাইয়া মরুম৷ ভাইবা দেখেন৷ খবর পাইছি, যোধপুরে একটা খালি ব্যারাক আছে৷ একটা ফ্যামিলি ওইখানে গেছে৷ তারা কইছে, থাকনের সুবিধা ভালো৷ পাকা বাড়ি৷ ভাবছি আমিও যামু৷ দালালে কিছু টাকা নিব৷ ঘরে ঢুকাইয়া দিব৷ আপনে যদি চান, যাইতে পারেন৷ দালালরে আমি কমু৷ দুইজন বুড়ামানুষ আর দুধের বাচ্চা লইয়া কোন মরণের দিকে যাইবেন! আরও কথা, দিনকাল যদি ভালো হয়, দ্যাশে ফিরনের ব্যবস্থা হয়, ফিরতে পারবেন৷ রাজমহলে গেলে সব শেষ৷

প্রহ্লাদবাবুকে দেখেছে বালক৷ তখন সে বড়ো৷ কাকু-ঠাকুমার কাছে ব্যারাকে বেড়াতে এসে৷ ধুতি-জামা পরা গোলগাল মানুষ৷ মুখে মিষ্টি হাসি লেগে আছে৷ কথা বলেন আস্তে৷ প্রথমে এল দাদু-দিদিমা, বাবা-মা বালককে নিয়ে৷ তিনতলা ব্যারাক৷ একতলায় প্রহ্লাদবাবু সপরিবার৷ তাদের মাথায় দোতলায় অন্য একটি পরিবার৷ ডানদিকে সিঁড়ি৷ সিঁড়ির ডানদিকে দোতলায় ছোটো একটা ঘর৷ সেইখানে ঠাঁই হল দাদু-দিদিমা-সহ পাঁচজনের৷ কিছুদিন বাদে এল ঠাকুমা-কাকু৷ ছোট ঘরে ঠাসাঠাসি৷ যাই হোক করে চলছিল৷ উপায় তো নেই৷ শেয়ালদা স্টেশনের তুলনায় স্বর্গ৷ ছাদ আছে, দেওয়াল আছে৷ লক্ষ চোখের সামনে খেতে হয় না, শুতে হয় না, লালসার চোখগুলোর সামনে জড়োসড়ো হয়ে কাঠের মতো বসে থাকতে হয় না মেয়ে-বউদের৷ তখনও মিলিটারিরা আসছে, তবু একরকম শান্তি৷

মিলিটারি আসা বন্ধ হল৷ প্রহ্লাদবাবু বাবাকে একদিন বললেন,

– তিনতলায় ছাদের ঘরে যাইবেন? শুনছি বড়ো ঘর৷ দালালে কইছে৷ বামদিকে একটা বন্ধ সিঁড়ি আছে৷ বাইরে থেইকা দ্যাখা যায় না৷ লোহার ঘুরাইন্যা সিঁড়ি৷ সোজা তিনতলায়৷ একদম সেপারেট৷ বন্ধ সিঁড়ি দালালরা খুইলা দিব৷ রিফিউজি কমিটির সাপোর্ট আছে অগো দিকে৷ তবে বেশি টাকা নিব এইবার৷ আপনেগো তো বড়ো ঘর লাগে৷ মিলিটারি আর আসব না৷ নিশ্চিন্ত৷

ছাদের ঘরে উঠে এল বাবা-মা, দাদু-দিদিমা৷ বিরাট ঘর৷ গোলাকার৷ দু’দিকে দরজা৷ জানালা নেই৷ সম্ভবত, কনফারেন্স রুম ছিল৷ একদিকে ছাদ ঘেঁষে দেওয়াল ভেঙে গর্ত৷ প্রহ্লাদবাবু বলেছিলেন, ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন সিস্টেম ছিল ওখানে৷ খুলে নিয়ে গেছে৷ অনুমান হয়, তিনতলা এই ব্যারাক মিলিটারি অফিসারদের ছিল৷ পাতি মিলিটারিদের টানা ছাউনির চেয়ে একদম আলাদা৷ ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং ছিল ঘরে ঘরে৷ হয়তো জেনারেটরে আলো জ্বলত৷ বেশি উঁচু নয়, চওড়া পাঁচিলে ঘেরা চারদিক৷

বাবার সঙ্গে কুচকাওয়াজের লেফট্ রাইট্ থেমে যেত পাঁচিলের ওপারে৷ বাবা তুলে ধরত৷ বালক পাঁচিলে দাঁড়িয়ে থাকত৷ নিজে পার হয়ে বাবা নামিয়ে নিত৷ বাড়িটা খুঁজে দেখার কথা মনে হয় তার একবার৷ হঠাৎই৷ তখন সে যথেষ্ট বড়ো৷ ১৯৮৬-৮৭ সাল হবে৷ পেয়ে যায়৷ যোধপুরের অট্টালিকাশ্রেণির মাঝখানে ভূতের বাড়ির মতো দাঁড়িয়ে ছিল৷ সর্বাঙ্গ শ্যাওলা-লাগা কালো৷ জমি ছিল খানিক৷ সেখানে ঝোপঝাড়৷ কেউ থাকে না আর৷ ১৯৯০ সাল নাগাদ আর-একবার খুঁজতে গিয়ে পায়নি৷ হদিশ করতে পারেনি বাড়িটা কোনখানে ছিল৷

খুঁজে পায়নি সেই পথ, যে পথ ধরে বাবার সঙ্গে সে আসত৷ গড়িয়াহাট মোড় থেকে হাঁটতে হত৷ সন্ধের পর কোনো বাস গড়িয়াহাট পেরিয়ে যোধপুরের দিকে আসে না৷ মেঠোপথ ধরে চলতে হয়৷ শুনশান রাস্তা পেরোতে হয়৷ বড়ো হয়ে যখন সে খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন সন্ধে হতে-না-হতেই নিশুতি রাত নামে না আর যোধপুরে৷ বড়ো বড়ো বাড়িঘর, পাকারাস্তা, ঝলমলে দোকানপাট, আলোকমালায় হারিয়ে গেছে মেঠোপথ, ছমছম অন্ধকার, ঝুপসি গাছ, জলাশয়, দূরে দূরে গরিব গেরস্থ ইশারা৷ হারিয়ে গেছে তিনতলার ছাদ থেকে কারখানার আগুন আর ফুলকি দেখা৷ হারিয়ে গেছে ঠাকুমার হাত ধরে সেই কারখানার সামনে থেকে দু-পয়সায় এক ঠোঙা ভাঙা বিস্কুট কিনে আনা৷ হারিয়ে গেছে কাকুর সানগ্লাস পরে দেখা দুপুরের বিকেলের ধূধূ মাঠ৷ হারিয়ে যাবারই কথা৷

এখন সে কীভাবে পাবে ব্যারাকবাড়ির পেছনদিকে কোনোক্রমে তেরপল খাটিয়ে, ছোটমোটো ঠাকুর এনে ট্যাংট্যাং-বাজা দুর্গাপুজো? গোটা এলাকায় এটাই মাত্র একখান৷ স্মৃতি কিন্তু সবটা হারাতে দেয় না৷ দূর থেকে ঠাকুমা শুনতে পায় ছোটকার (কাকু) মোটর সাইকেলের শব্দ৷ অনেক রাতে ঘরে ফিরত ওরিয়েন্টাল ক্যালেন্ডার কোম্পানির এজেন্ট কাকু৷ মেঠোপথে বাবার ‘লেফট রাইট’৷ এন্টালি থেকে এসেছে ছেলেকে ক-দিন ঠাকুমার কাছে রেখে যাবে বলে৷ ষাট-বাষট্টি বছরের ব্যবধানেও সেদিনের বালক শুনতে পায় সেই কুচকাওয়াজ৷

*ছবি সৌজন্য: লেখক, The News Minute, avarchives.icrc

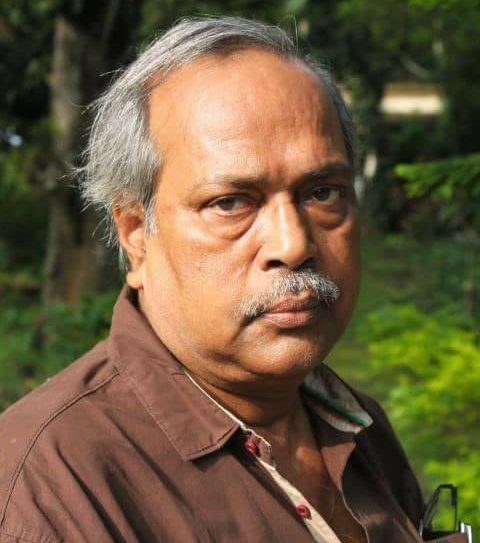

মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।