“আশার নেশায়”—এই অমোঘ শব্দবন্ধটিই অনিবার্য ভাবে মনে পড়ে, যে মুহূর্তে বিখ্যাত নটসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কে কিছু বলতে বা ভাবতে আরম্ভ করি। যে শব্দবন্ধটি ওঁরই সৃষ্টি। এই কথা দুটির তাৎপর্য যে কতখানি, এক জন নাট্যকর্মী বা নট হিসেবে অভিজ্ঞতা যত বাড়ে, তত উপলব্ধি করি এবং করতেই থাকি। আমরা কেন এই কাজ নিয়ে ডুবে থাকি, এ কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গিরিশ ঘোষ কাব্যের আকারে যে অনুভবটি আমাদের দিয়েছেন, তা আমি মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করি। কিন্তু উচ্চারণ করার আগে, যখন আমি নিজে ভাবতাম, কেন আমি এই কাজটায় আছি বা এই বিষয়টির সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে আছি, সেই ভাবনাও আমার কাছে এখন এই কাব্যটির রূপ ধরেই আসে। মনে হয়, এর মধ্যেই নিহিত আছে আমার সেই চিন্তাসূত্রও। এই প্রেমটির আকর্ষণ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমার এই কাব্যটির কথাই মনে হয়:

“চির পর আরাধনা

সহকারী বারাঙ্গনা

কে কোথায় রাখে তার মান,

অনুগ্রহ প্রার্থীজন

কে কোথায় পায় ধন

রজনীর জাগরণ

নিত্য হরে প্রাণ।।

তিরস্কার, পুরস্কার

কলঙ্ক কন্ঠের হার

তথাপি এ পথে পদ করেছি অর্পণ

রঙ্গভূমি ভালবাসি

হৃদে সাধ রাশি রাশি

আশার নেশায় করি

জীবনযাপন।।

এই যে আমরা আশার নেশায় জীবনযাপন করি, যে নেশা আশার পেছনে ছুটিয়ে জীবনযাপনে নিয়োজিত করে, সে নেশা কিন্তু সদর্থক। সে নেশা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, উৎফুল্ল করে, বিপন্ন করে এবং একই সঙ্গে অদ্ভুত এক মোহমায়ায় জড়িয়ে ফেলে। এই মায়াটা সম্পর্কে অনেক দিন পরে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছিলেন, ওঁরই একটি উপন্যাসে, আমরা যখন গান গাই, নাচি, এক জন অভিনেতা যখন অভিনয় করেন, এক জন বাজিয়ে যখন বাজান, কোন অনুভূতি তিনি দর্শক বা শ্রোতার মধ্যে ছড়িয়ে দেন, আর কোন অনুভূতি তিনি নিজে আত্মস্থ করেন, তার মধ্যে ফারাক থাকে। এই ক্ষেত্রে ‘আশার নেশা’ কথাটি প্রযোজ্য প্রায়োগিক এবং প্রচলিত অর্থের বাইরে। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বলেছেন, এই নেশা শব্দটিকে আমরা এ ক্ষেত্রে বলতে পারি মায়া। ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাবে যে, আমরা যখন ট্রেনে উঠি, তখন ট্রেনটার মধ্যে অনেক ক্ষণ থাকি। নির্দিষ্ট স্টেশন এলে নেমে যাই বটে, কিন্তু ট্রেনের সেই দুলুনিটা আমাদের শরীর ও মনের মধ্যে থেকে যায়। বেশ কিছু সময় আমরা নিজেদের মধ্যে সেই দুলুনিটি বয়ে বেড়াই। সঙ্গীত সাধনা, অভিনয় সাধনা, এইগুলি ঠিক তেমনই ব্যাপার, যা ছেড়ে এলেও শিল্পী ও দর্শকের মনে তার দুলুনি বা রেশ থেকে যায় বহু সময়। সেটাকেই সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ‘মায়া’ বলছেন, যেটাকে আমরা সদর্থে নেশা বলতে পারি।

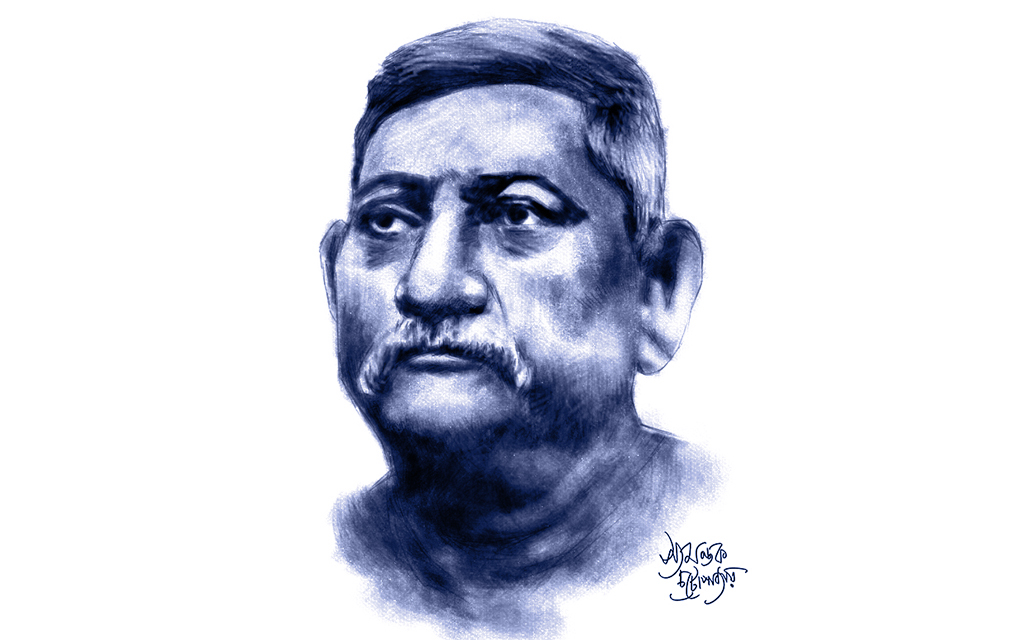

গিরিশ ঘোষ হচ্ছেন তেমন এক জন বাঙালি, যিনি প্রথম এই মায়ার কথা, এই নেশার কথা একেবারে স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, সে জন্য মূল্য দিয়েছেন। সমস্ত জীবন বাজি রেখে বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার তৈরি করায় উনি ব্রতী হয়েছিলেন এবং বলা যেতে পারে লাভ-ক্ষতির হিসেব করেননি কখনও। জীবন থেকে যা যা উপকরণ তিনি পেয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটাই তিনি থিয়েটারে ব্যবহার করেছিলেন। এবং সেই সময়ে দাঁড়িয়ে, চার পাশে যখন অনেক মানুষ যুগপুরুষ হিসেবে দেখা দিচ্ছেন, তখন তিনি নিজের মতো করে তাঁর ভাবনাগুলোকে কাব্যে, নাট্যে, নাট্য প্রযোজনায় ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং আমার কাছে সবচেয়ে যা আকর্ষণীয় মনে হয়, তা হল, উনি ব্রিটিশদের বিরোধিতা করেছেন। শ্রেণিবিভেদেরও বিরোধিতা করেছেন। শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত থাকেননি। কতখানি মুক্তমনা তিনি, তার পরিচয় পাই, যখন দেখি গিরিশ ঘোষ বারাঙ্গনাদের সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার করছেন। এবং তাঁদের সঙ্গে নিয়ে থিয়েটার করতে করতে, সমাজে যে শ্রেণিকে অন্ত্যজ বলে ধরা হচ্ছে, তার সঙ্গে একটা আত্মিক যোগ স্থাপন করছেন। যে মানুষ অবলীলায় এঁদের সঙ্গে এমন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, তিনি যে মনপ্রাণ দিয়ে একটি শ্রেণিহীন সমাজের কথাই ভেবেছিলেন, তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

সেই সময়টা অন্য ছিল এবং তাঁর কাজের ভাষাও অন্য ছিল। তিনি মূলত ভাবের নাটক করতেন। এবং সেই নাটক করতে করতে তিনি তাঁর কাব্যভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন। সেই ভাষাকে তিনি কেবল বইয়ে আটকে রাখেননি, নাট্য প্রযোজনায় নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু নিজের নাটক প্রযোজনার আগে তিনি মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র-র নাটক করেছেন এলোমেলো ভাবে। তখন উপলব্ধি করেছেন, তিনি যা ব্যক্ত করতে চান, সে জন্য তাঁকে নিজেই নাটক লিখতে হবে। একটা সময় নিজের এই ভাবনাকে, পড়াশোনাকে এমন একটা স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যে ভাবনার দ্বারা নিজে প্রভাবিত হচ্ছেন, শিক্ষিত হচ্ছেন, সেই শিক্ষা তিনি তাঁর চারপাশের মানুষের মধ্যে অনায়াস দক্ষতায় চালান করছেন, ছড়িয়ে দিচ্ছেন। প্রথাবিরোধী মানুষ তিনি, প্রথার বিরুদ্ধে যাচ্ছেন তো বটেই, কিন্তু যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় তা হল, এই প্রথা ভাঙার মধ্যে তাঁর কোনও অহংকার নেই।

অহংকার নেই বলেই তিনি অবলীলায় রামকৃষ্ণদেবের কাছে পৌঁছচ্ছেন, তাঁকে অস্বীকার করছেন এবং পরে তাঁকেই সাদরে গ্রহণ করছেন মন দিয়ে, মনন দিয়ে, সর্বস্ব দিয়ে। অর্থাৎ, যেখানেই তিনি কোনও সত্য আবিষ্কার করতে পারেন, তাকে গ্রহণ করতে কোনও কুন্ঠা, অহংকার বোধ করেন না। এমনকি আগের অবস্থান পরিত্যাগ করতে এক মুহূর্তও ভাবেন না। এমন এক জন মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীন ও চিন্তক মানুষ বলে অভিহিত করা যায়।

অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক হিসেবে ওঁর অবদান ইতিহাস স্বীকার করেছে, সে বিষয়ে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু আমি যখন গিরিশ ঘোষ সেজে মঞ্চে অভিনয় করি, তখন বোঝার চেষ্টা করি, একটা মানুষের জীবনে পর পর একাধিক মৃত্যু ঘটেছে, জীবন নানা গলিঘুঁজির মধ্যে দিয়ে গেছে, এবং এই বিপন্নতার সামনে সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল: ঈশ্বরের কাছে আশ্রয় নেওয়া। উনি কিন্তু সেটাও করেননি। তখন বলেছেন, ঈশ্বর বলে কিছু হয় না। সেই তিনিই আবার যখন একটু একটু করে ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন, সেই বিশ্বাসকে মান্যতা দিয়েছেন। এই যে একটা চরিত্রের মধ্যে এত রকম আবেগ এবং একই সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির নেশা বা মায়ার প্রতি একটা অমোঘ টান— এই দুটিকে কী ভাবে প্রকাশ করা যায় নিজের ভেতরে, অভিনেতা হিসেবে সেই চ্যালেঞ্জ আমার কাছে ছিল। একই সঙ্গে এই ফুটিয়ে তোলার প্রক্রিয়ায় অপার আনন্দ ছিল। আসলে এই চরিত্রটার মধ্যে এত রং রয়েছে, এক রকম বৈপরীত্য রয়েছে, তার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব না হলেও, বেশ কঠিন তো বটেই। এই চরিত্রে এত হাসি রয়েছে, এত কান্না রয়েছে, নেশা রয়েছে, নেশাবিহীন স্থিতাবস্থা রয়েছে, এত ভালবাসা রয়েছে, এত প্রতিহিংসা রয়েছে, এত উদারতা রয়েছে, আবার একই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা রয়েছে, এই যে একই সঙ্গে এত রকম গুণ বা বলা যেতে পারে এত দোষ রয়েছে— সেই রকম একটা চরিত্রে অভিনেতা অভিনয় করতে খুব আনন্দ পান। গিরিশ ঘোষ তেমনই একটা চরিত্র, যে চরিত্রে নিজেকে প্রকাশ করতে, তাঁর বৈপরীত্যকে আয়ত্ত করে প্রকাশ করতে, এক রকম বেগ পেতে হয়, সঙ্গে থাকে এক ধরনের প্রশান্তি।

তাঁর লেখা অনেক নাটকের মধ্যে একটি নাটক হল বিল্বমঙ্গল কাব্য। আমি সেই নাটকে এখন অভিনয় করি। বিল্বমঙ্গলের চরিত্রকে তিনি এমন ভাবে তৈরি করেছেন, যার মধ্যে আমি গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়কের ছায়া দেখতে পাই। শেষে যখন বিল্বমঙ্গল নিজের চোখ অন্ধ করে দেয়, তখন তাঁর মধ্যে সোফোক্লিস-এর চরিত্র ফুটে ওঠে। এই নাটকটি ভক্তিবাদের নাটক, আবার তার মধ্যে বৈরাগ্যও আছে। আর মাঝে মাঝে অপূর্ব সব কাব্য। যে কাব্যে প্রেম এবং প্রেমের জন্য অপার মূল্য দেওয়া, সর্বস্ব পণ করবার আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এক জন অভিনেতা হিসেবে যখন তা অভিনয় করি, বুঝতে পারি এই নাট্যকার কত শক্তিশালী, কত মহত, কত উপাদানের আধার।

যে নাট্যের মধ্যে এখন আমরা রয়েছি, তার সলতে পাকানো শুরু করেছিলেন তিনি। কেবল সলতে পাকিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি। তা জ্বালিয়েছেন। চারদিকে সেই আলো বিতরণ করেছেন এবং সেই আগুনে নিজে পুড়েছেন। একটি সর্বাঙ্গীন চরিত্র বলতে যা বোঝায়— অর্থাৎ কিনা দোষ, গুণ, সাহস, বেপরোয়া ভাব, শিক্ষা, ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার মুন্সিয়ানা, কষ্ট, যন্ত্রণা, আবার অপার আনন্দে বয়ে যাওয়া, প্রথা ভাঙা— সব ছিল তাঁর মধ্যে। কেবল সর্বাঙ্গীন নয়, এক জন ‘গ্রেট’ হতে গেলে যা যা উপাদান লাগে, তাঁর চরিত্রে সবই মজুত ছিল। এবং সেই কারণেই গিরিশচন্দ্র ঘোষ এখনও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন।

দেবশঙ্কর হালদার তাঁর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতা, বাচনভঙ্গি এবং বলিষ্ঠ কন্ঠস্বর দিয়ে বাংলা থিয়েটার ও চলচ্চিত্রের দর্শকদের মাতিয়ে রেখেছেন গত দু দশক। অভিনয়ের পাশাপাশি নাটক পরিচালনাতে এবং লেখালেখিতেও সমান দক্ষতা দেখিয়ে বাংলা ভাষার পাঠকদের কাছে তিনি সমাদরের পাত্র হয়ে উঠেছেন।

5 Responses

অসাধারণ লেখনী ।

আপনার অভিনয় এর মতই । অপূর্ব এবং সাবলীল ।

যখন সর্বক্ষেত্রে অপ গ্রাস করতে চাইছে আমাদের অতীত আমাদের সংস্কৃতি সেই সময়ে আপনার এই মহতী প্রয়াস আলোর ঠিকানা দেয় ৷ভাল থাকুন আমাদের জন্যে ৷

আপনার এই অনবদ্য লেখনী মনকে নাড়া দিয়ে গেল।।।

বেশ কয়েক দশক ধরে দেবশঙ্কর হালদার মহাশয় হলেন নাটক বা থিয়েটারের শেষ কথা,বিস্তারিত উদাহরণ নিস্প্রয়োজন,যতই তাবড় সব পুরোন ও নতুন নাট্যব্যক্তিত্ব থাকুন না কেন,শম্ভুমিত্র,অজিতেশ,বা রুদ্রপ্রসাদ বাবুদের প্রকৃত উত্তরসূরী উনিই,একথাও বলার অপেক্ষা রাখে না।।

কিন্তু আমার বক্তব্য শ্রদ্ধেয় নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে নিয়ে,ওনাকে চাক্ষুস করার সুযোগ হয়নি,কিন্তু দুধের স্বাদ ঘোলে নয়,দুধেই মিটিয়েছিলাম,বিখ্যাত নাট্যকার বা যাত্রা লেখক শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত,মাখনলাল নট্ট প্রযোজিত ” নটী বিনোদিনী “যাত্রা পালা প্রায় হাজার পনেরো দর্শক ও টিন দিয়ে ঘেরা বিশাল মাঠে অভিনীত,দীপেন চ্যাটার্জীর ,রামকৃষ্ণ,,বীনা দাশগুপ্তোর বিনোদিনী,দেবগোপালের রাঙাবাবু,ও সর্বশ্রী অরুণ দাশগুপ্তোর ,,এক ও অদ্বিতীয়ম্ গিরিশ ঘোষ,ও আরো অনন্য সব বিখ্যাত যাত্রা শিল্পী অভিনীত,,শুধু মুগ্ধ ই করেননি,সারা জীবন স্মরণে থাকার ও বিকল্পহীন ভাবে স্মৃতিমন্ডিত হয়ে থেকে গেছে ।।

বাস্তবিক,দীপেন চ্যাটার্জীর রামকৃষ্ণ,বা সুকন্ঠ খোকন বিশ্বাসের রাখালে,বা বীনা দেবীর বিনোদ,বা অমৃতলাল ( বহুবছর পূর্বের ঘটনা ,তাই ওনার নাম স্মরণে আসছে না ),বা অরুণ দাসগুপ্ত মহাশয়ের গিরিশ,এর আগে বা পরে ,আর হয়নি ,হবেনা ।।

দুঃখের কথা যে এমন চিরকালীন স্মরণে থাকার মত যাত্রা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল,স্বপন কুমার,পান্না চক্রবর্তী,ভৈরব গাঙ্গুলী,মাখন সমাদ্দার,শান্তিগোপাল,দিলীপ চাটুজ্জে,জ্যোৎষ্ণা দত্ত,ও অগনিত সব চির অমর যাত্রাশিল্পী অভিনেতাদের অভিনীত ।।

আরো অতি অতি দুঃখের ব্যাপার,যে সিনেমার মত ,ঐ সব যাত্রা বা বিখ্যাত নাটকের কোন সেলুলয়েড নেই,তাই সংরক্ষণের প্রশ্ন ও নেই।।অথচ এই সব অমর শিল্পীদের শিল্পকর্ম পরবর্তী প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করতেও পারল না,ধূমকেতুর মত জন্মেই মারা গেল।।

******** সর্বশ্রী অভয় হালদার মহাশয়কেও যাত্রা আসরে অভিনয় করতেও দেখেছিলাম,আরো অনেক গুণীজন সমৃদ্ধ যাত্রা দেখার জন্য আমরা কোন এক শীত রাতের জন্য অপেক্ষমান থাকতাম ।।এখনো সুযোগ পেলে হাতছাড়া করি না ।। অনেক অনেক ধন্যবাদ ।।