… City of twilight,

Wrap me in your folds of shadow.…

কথাটা ‘In the City of Night’ কবিতায় লিখেছিলেন কবি জন গোল্ড ফ্লেচার (John Gould Fletcher)। শহর আসলে একটা দ্বন্দ্ব। বিজ্ঞান বা সাহিত্যচেতনার নানা স্তরের মতো এক শহরের মধ্যেই আরো একাধিক সভ্যতার অন্তর্ঘাত বসত করে। কবিতার মতই শহর একেবারে একা!

***

‘গ্রাস’ কমিউনের যে ছোট্ট কাফেটায় বসে এসব হাবিজাবি ভাবছি সেটার কোনও নাম নেই। আসলে বহুদিন পর একনাগাড়ে হেঁটে হাঁপিয়ে পড়েছি; ক্যাপুচিনোটার প্রভূত প্রয়োজন ছিল। লকডাউনের পর থেকে বিগত দু’বছর সারাটা দিন বাড়িতে বসে কাজ! উপরন্তু গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো গত জুলাই থেকে শারদীয়া কলকাতায়। কাজেই এই চটজলদি বিহার ব্যবস্থা। সমুদ্র ছেড়ে এক দিনের জন্য পাহাড়ের উপর উঠে এসেছি আমি। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী কোট-ডি’আজুর এবং দক্ষিণ-আলপস (Alps) পর্বতমালার মাঝামাঝি অবস্থিত এই ছোট্ট শহরের চমকপ্রদ ইতিহাসের গল্পে মজতে হলে আমাদের খানিক ‘গন্ধবিচার’ করতে হবে। গন্ধের কথা শুনেই নাক শিঁটকোচ্ছেন? তাহলে শুঁকে দেখি চলুন…

এই মধ্যযুগীয় কমিউন ১১০০ শতাব্দীতে অন্টিবস শহরের বিশপের বসবাসযোগ্য রেসিডেন্সি হিসাবে গড়ে ওঠে। তার অনেক পরে ১৪৮২ সালে প্রভঁস অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাসও ফরাসি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং শহর জুড়ে শুরু হয় চর্মশিল্পের বিস্তার। পাঠক একটু তৎকালীন দক্ষিণ ইউরোপীয় অভিজাত শ্রেণির পোষাক খেয়াল করলেই দেখবেন তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল চামড়ার দস্তানা, যার জোগান দিত গ্রাস শহরের শতাধিক ট্যানারি। দস্তানা তো হল, কিন্তু ট্যানারির অসহ্য দুর্গন্ধের কারণে কারখানাগুলোর মালিক ও কর্মচারী ছাড়া এ শহরে তখন আর কেউ থাকতেই পারত না। সুশীল-সমাজ ব্রাত্য।

সেই দুর্গন্ধের ইতিহাসের মোড় ঘোরালেন ইতালির বিখ্যাত মেডিচি পরিবারের মেয়ে, ক্যাথেরিন দে মেডিচি। এই ক্যাথেরিন আসলে পোপ সপ্তম ক্লেমেন্ত-এর নাতনি। ১৫৩৩ সালে গ্রাসের কাছেই ফরাসি রাজা হেনরি অফ ওরলিয়াঁর পুত্রের সঙ্গে ক্যাথেরিনের বিয়ে হয়। শোনা যায়, সে বিয়েতে নাকি পোপ এবং রাজা উভয়ই উপস্থিত ছিলেন। বিয়েতে ক্যাথেরিনের আবদার; ইতালির সুগন্ধী দস্তানা তিনি এ দেশেও ব্যবহার করবেন। অতঃ কিম? শহরেরই এক ট্যানারির মালিক ‘গালিমার্ড’ নববধূর আর্জিতে একজোড়া সুগন্ধী দস্তানা তৈরি করে তাকে উপহার দেন। সেই শুরু।

ক্যাথেরিনের ব্যবহৃত দস্তানা এমনই সাড়া ফেলে যে সে কায়দা ফরাসি অভিজাতদের হাত ধরে কয়েক দশকের মধ্যেই গোটা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ট্যানারিগুলির উপর সুগন্ধী-চামড়া সরবরাহের চাপ তৈরি হওয়ায় অনেকেই পারফিউম উৎপাদনের উপকরণ হিসাবে নানা ফুলের চাষাবাদ আরম্ভ করেন। ‘সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে’- কারণ পরবর্তী দশকগুলিতে চামড়ার ট্যানারিগুলি বন্ধ অথবা পারফিউম তৈরির কলে রূপান্তরিত হয়ে গ্রাস শহর আজ ‘পারফিউম ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড’! এমন নিদারুণ ঐতিহাসিক তথা শৈল্পিক বিবর্তনে যোগ্য সাথসঙ্গত করেছে এ অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু পরিস্থিতি, যার প্রমাণ, স্বাভাবিক হারে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ল্যাভেন্ডার, মির্টল, গোলাপ, অরেঞ্জ-ব্লসম, মিমোসা, এবং বিশেষত জুঁই ও মে (গোলাপি) রোজ়ের বাগানগুলি।

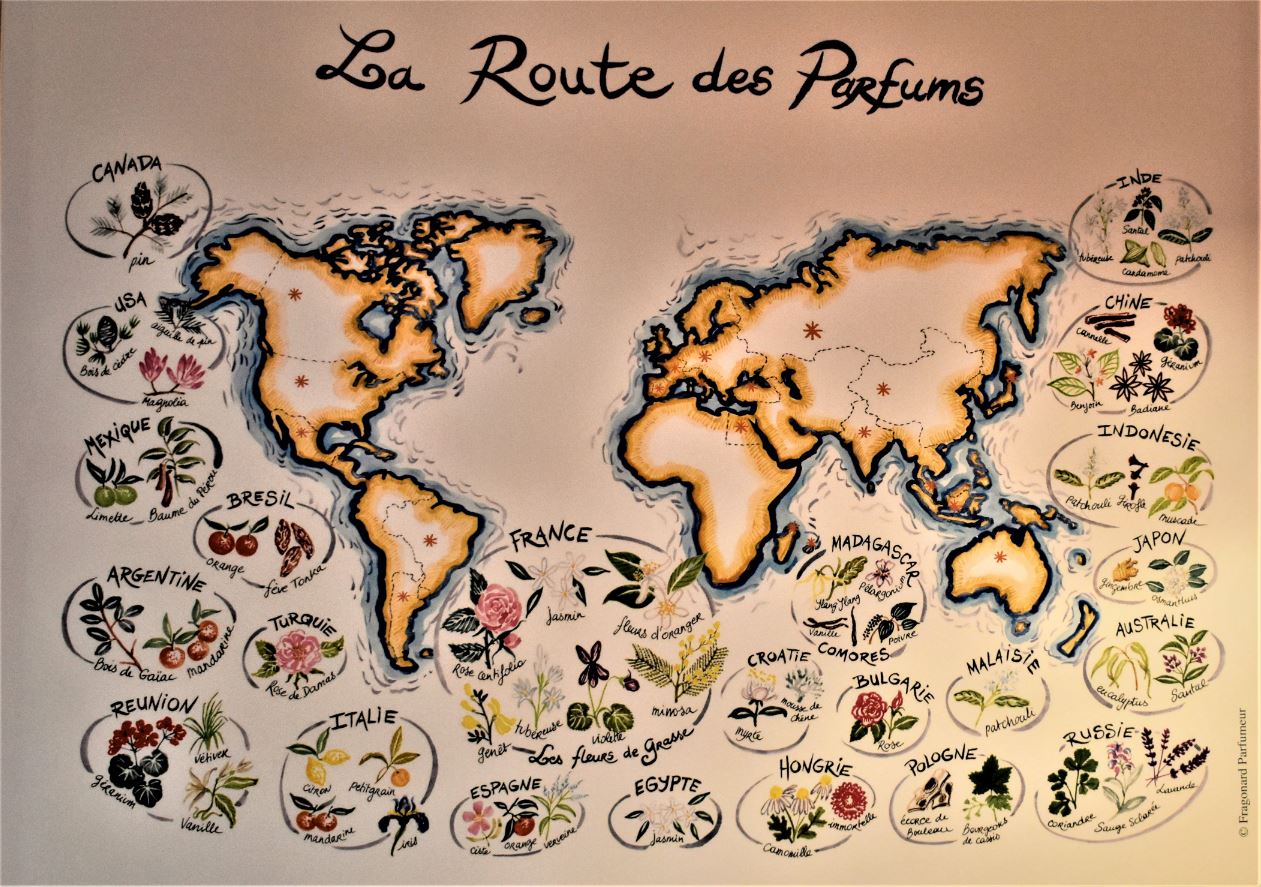

ভাবতে অবাক লাগে, বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি পারফিউম কোম্পানিগুলো যেমন ডিঅর (Dior), হারমিস (Hermès), শানেল (Chanel) অথবা এস্টি লডার (EsteeLauder) এ শহর থেকেই তাদের যাত্রা শুরু করেছিল! এমনকী এই সমস্ত কোম্পানির নিজস্ব মে-রোজ় বা জুঁইয়ের লুক্কায়িত বাগান নাকি এ অঞ্চলে এখনও রয়েছে । তবে তা সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে। আমাদের জন্য অন্য ব্যবস্থা। পর্যটকদের জন্য ‘গালিমার্ড’ বা ‘ফ্র্যাগোনার্ড’-এর মতো শতাব্দি-প্রাচীন সুগন্ধী প্রস্তুতকারকদের অবারিত দ্বার। বিনা পয়সায় কারখানা ঘুরে দেখার ব্যবস্থাও আছে। এছাড়াও রয়েছে বিখ্যাত ‘Musée International de la Parfumerie’। এমন সুগন্ধী শহরের টানেই ছুটে আসা। কিন্তু ‘আইসিং অন দি কেক’- ‘গন্ধবিচার’ খেলার আয়োজন। তেমন সুযোগ ছাড়ে কোন পাগল?

***

গ্রাস শহর আমার বাসস্থান নীস থেকে ঘণ্টাখানেকের ট্রেন পথ। আজ সারাদিনটাই এই প্রভঁসে ঝোড়ো আবহাওয়া। ফলে ঠান্ডায় হাড়কাঁপুনি লাগার জোগাড়। বাড়ির কাছের অগস্টাঁ স্টেশনে পৌঁছে দেখি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে ট্রেন নেই! এক চিলতে স্টেশন। পাশের রাস্তা দিয়ে গাড়ি না গেলে কোনটা রাস্তা কোনটা প্ল্যাটফর্ম বোঝার উপায় নেই। নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মে গুটিকয়েক লোক, দু’দিকের চাতালে দুটো ছোট-ছোট ঘর, ছাদ থেকে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসা চালের তলায় হেলান দেওয়ার মতো লোহার বেঞ্চ। দুটো প্ল্যাটফর্মেই একটা করে ভেন্ডিং মেশিন রাখা আছে, তবে সে সব মেশিনে আজন্মকাল কারো হাত পড়েছে বলে তো মনে হল না! আর কী করা, নেহাত অন্নদাশঙ্করীয় কুটকাচালিতেই মন দিতে হল।

পরবর্তী দশকগুলিতে চামড়ার ট্যানারিগুলি বন্ধ অথবা পারফিউম তৈরির কলে রূপান্তরিত হয়ে গ্রাস শহর আজ ‘পারফিউম ক্যাপিটাল অফ দি ওয়ার্ল্ড’! এমন নিদারুণ ঐতিহাসিক তথা শৈল্পিক বিবর্তনে যোগ্য সাথসঙ্গত করেছে এ অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ু পরিস্থিতি, যার প্রমাণ, স্বাভাবিক হারে ফুলে-ফেঁপে ওঠা ল্যাভেন্ডার, মির্টল, গোলাপ, অরেঞ্জ-ব্লসম, মিমোসা, এবং বিশেষত জুঁই ও মে (গোলাপি) রোজ়ের বাগানগুলি।

এক ঘণ্টা চার মিনিটের ট্রেন যাত্রা বেশ সুন্দর, ঝকঝকে। বিগত দশ বছর ধরে ইউরোপের ট্রেনযাত্রা আমায় কখনও নিরাশ করেনি, আর দক্ষিণ-ফ্রান্সের কোট-ডি-আজুর অঞ্চল মানেই তো ভূমধ্যসাগর-উপকুলবর্তী লাইনের উপর ঘণ্টার পর ঘন্টা সমুদ্র নিরীক্ষণ! গ্রাস যেহেতু পাহাড়ের উপরের প্রভঁস অঞ্চলে, তাই কান-থেকে-ডান-দিক বরাবর ট্রেনের উর্ধ্বাগমন ঘটে। তখন সাগর আমার পেছনে, জানলার বাইরে পট পরিবর্তন হয় চটজলদি; চাহনির উপর সবুজের প্রলেপ বাড়ে। মিনিট কুড়ি উপরে ওঠার পর সভ্যতার দেখা মেলে। বুঝি, গন্তব্যের দেরি নেই খুব।

***

এমন নিঝঝুম শহর আমি জন্মে দেখিনি। একইসঙ্গে একাকিত্বের সৌন্দর্য ও বিষাদের আচ্ছাদন যে এ শহরের যৌবনে লালিত্যের ঢল নামিয়েছিল, সে কথা বাস থেকে নামবার পরই চোখ এড়ায় না। বাস বললাম কারণ, গ্রাস স্টেশনে নেমে একটা বাস নিয়ে তবে শহরের মাঝখানে আসতে হয়েছে আমায়। গ্রাস যেহেতু প্রায় ৩০০ মিটার উচ্চতায়, তাই বর্তমান যুগের বাস-পথ এঁকেবেঁকে আমায় নিয়ে চুড়োয় উঠে এসেছে। শহরের মধ্যবর্তী যে অঞ্চলটায় নেমেছি সেখান থেকে এগোলে রাস্তা দুভাগ হয়ে গিয়েছে। একভাগ নেমে গেছে নীচে আর একভাগ বাঁদিকে বেঁকে শহরের মাঝ-বরাবর উপরের দিকে উঠেছে। দু’দিকে সারিবদ্ধ মাঝারি গড়নের পাম জাতীয় গাছ। রাস্তার দু’পাশে পাথর বাঁদানো এক চিলতে ফুটপাথ, ফুটপাথের গায়ে ঝলমলে ‘Belle Epoque’ স্থাপত্যের চোখ জুড়নো নিদর্শন। এমন জায়গায় মানুষ নেই কেন?

এ যাত্রায় আমি অবশ্য পশ্চাদপন্থী। পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করে মিনিট দুয়েক চলার পরই যেখানে রাস্তা আরো একটু সরু হয়ে আসে সেখানেই আমার প্রথম গন্তব্য- ‘ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ পারফিউমজ়’! মূল হলুদ স্থাপত্যের পাশেই একটা পুরনো মধ্যযুগীয় গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই একটা চৌকোণা চত্বর। আর এক প্রান্তে কোণাকুনি টিকিট ঘর। আমার হিসাব বলছে মিউজিয়ামের ঘোরাঘুরি মিনিট চল্লিশে নামিয়ে ফেলতে পারলে তবেই ফিরতি ট্রেনের সময়মতো ফ্র্যাগোনার্ড কারখানার ইতিবৃত্ত, কর্মকৌশল, এবং সবশেষে গন্ধবিচারের খেল-খতম করা যাবে।

***

বোঝো কাণ্ড! আজ নাকি মিউজিয়াম্টাই বন্ধ! দরোয়ান গোছের যে মানুষটি টিকিটঘর তথা মূল ফটক পাহারা দিচ্ছিলেন, তার ফড়ফড়ে ফরাসির ওইটুকুই উদ্ধার করে বেরিয়ে এলাম। কপালে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি? যাই হোক, আসল গন্তব্যে পৌঁছে সময়ের অভাবে তাড়াহুড়োটা করতে হবে না অন্তত। রাস্তা বেয়ে আরো নীচে গেলে মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা বড় বাগান। তার মাঝে গাছপালা, বসার বেদি আর একটা সুন্দর ফোয়ারা। আমার মতে শহর সাজানোর বিদ্যেটা সব জাতিরই ফরাসিদের কাছে শিখে নেওয়া প্রয়োজন! গাড়ি বা সাইকেলের পথ এই বাগান পেরিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে তবে বাঁদিক বরাবর নীচে নেমেছে। পথচারীদের জন্য অবশ্য ভিন্ন পথ, তার জন্য বাগানেই বাঁধানো সিঁড়ির ব্যবস্থা।

নীচে নামতেই বড় রাস্তার ধারে ফুটপাথে দু’একটা ক্যাফে। দুটো ক্যাফের মাঝে মিউজিয়ামে ঢোকার অন্য একটা দরজা চোখে পড়ে। উঁকি মারলাম, বন্ধ! দরজা পেরিয়ে, দ্বিতীয় কাফের গা-বরাবর একটা প্রশস্ত সমতল রাস্তা শহরের অন্দরমহলে প্রবেশ করেছে। রাস্তার মুখে দুটো থাম, আর তার উলটো দিকে একটা সিঁড়ি। ওটা দিয়ে উঠতেই আরো একটা চৌকোণা পার্ক। পার্কের শেষে রেলিংয়ে ঠেস দিতেই আমার ছবি তোলার লোভটা চাগাড় দিল। আসলে যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা একটা ভ্যান্টেজ পয়েন্ট– মানে এই পার্কের মতো অঞ্চলটা থেকে কার্পেটের মতো বিস্তৃত ঝলমলে গ্রাস শহর-সহ প্রভঁসের অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। ধরে রাখলাম আমার ক্যামেরার আইপিসে। এ কারণেই বুঝি এ শহরের নাম ‘মেডিটেরেনিয়ান ব্যালকনি’?

মূল রাজপথ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এবার ডানদিকে নেমেছে। সেই ঢালের গায়েই একটা হলুদ রঙের তিন তলা বাড়ি, তাতে লেখা ‘পারফুমেরি ফ্র্যাগোনার্ড’- আমার গন্তব্য! বাড়িটার বয়স প্রায় ২৪০ বছর, তবে এই পারফিউমারির নাম পালটে বর্তমান নামরণ হয়েছে ১৯২৬ সালে; গ্রাস নিবাসী তৎকালীন বিখ্যাত চিত্রকার জঁ ওঁনোরে ফ্র্য়াগোনার্ড-এর নামে। দরজা দিয়ে ঢুকতেই এগিয়ে এল সিলভি। ওর সঙ্গে আমার গত সপ্তাহে একবার ইমেইলে কথা হয়েছে। ও-ই আমায় জানিয়েছিল, একাকী পথচারীদের প্রিবুকিং-এর কষ্ট মকুব করেছেন ফ্র্যাগোনার্ড। গোটা কারখানাই ইংরেজি গাইডের সঙ্গে ঘোরা যাবে। আমি তরতর করে একেবারে নীচের তলায় নেমে এলাম। এ এক আজব জগত।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রথম ঘরটা ছাড়িয়ে বিরাট একটা খোলামেলা জায়গায় বিশাল-বিশাল সাইজের তামার যন্ত্রপাতি আর নানা পাত্র রাখা। বোঝাই যায় ১৯০০ শতাব্দীতে পুরোপুরিভাবে পারফিউমারিতে রূপান্তরিত ‘ফ্র্যাগোনার্ড’-এ এই যন্ত্রের সাহায্যেই সুগন্ধী তৈরি হত। আগের ঘরটার দেওয়ালে বেশ বড় করে একটা সমসাময়িক ইতিহাসের ফেস্টুন টাঙানো। মিনিট দশেক এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করার পর আমাদের গাইড মহিলাটি এসে নিজের পরিচয় দিলেন, নাম ভেনেসা!

প্রথম ঘরটা মানে যার ইতিউতি পাত্র-যন্ত্রগুলো রাখা আছে সেটাই মিউজিয়াম। এরপরের আরো তিনটে ঘরে আধুনিক যন্ত্রপাতি, একটায় কেবল প্যাকেজিং-এর শিল্পব্যবস্থা। একটা নির্দিষ্ট সুগন্ধি তৈরির উপায়, বা কোন সুগন্ধি আসলে অ-দি-তোয়ালেত (Eau-de-toilette) বা কোনটা অ-দি-পাহফিউম (Eau-de-perfume) বা শুধুই পাহফিউম (perfume) তা ভেনেসা আমাদের বেশ গুছিয়েই বোঝাতে পেরেছেন। কলাপক্ষ নয়, ভাবপক্ষই যেহেতু আমাদের আড্ডার প্রধান উপজীব্য, তাই অজ্ঞানের জ্ঞান-বর্ষণ এবং আপনাদের সময় নষ্ট না করে, কন্টিনিউটির খাতিরে দুলাইনে লিখে ফেললে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়।

ধরা যাক এক পাত্রে জল ফুটছে টগবগ করে। তার থেকে তৈরি হওয়া বাষ্প একটা পাইপের মধ্যে দিয়ে তাজা ফুলের সুবাস আহরণের মাধ্যমে আর একটা তুলনামূলকভাবে ছোট পাত্রের তেলের মধ্যে ঢালা হল। কাজেই সে তেল এখন সুগন্ধী। কিন্তু তেল তো চাই না! চাই পাহফিউম। কাজেই সেই সুগন্ধী তেলকে অ্যালকহলের মধ্যে মিশিয়ে জোর কদমে ঘোরানো হল। এই ফিলটারিং পদ্ধতির ফলে ভারী তেল জমা হল নীচে। এবার উপর থেকে সুগন্ধী অ্যালকোহল সরিয়ে আনতে পারলেই কেল্লা ফতে! ফরাসীনি জানালেন, এক লিটার সুগন্ধী তেল তৈরি করতে প্রায় ৩ টন ফুলের প্রয়োজন পড়ে। শুনে তো আমাদের অনেকেরই বিষম খাবার জোগাড়। এছাড়া আলো থেকে বাঁচাতে আজকাল অ্যালুমিনিয়ামের বোতলেই সুগন্ধীর প্যাকেজিং হয়। শুধু তাই নয়, সুগন্ধী তৈরির আলাদা যে শিক্ষাপদ্ধতি, যার নাম ‘অ্যালকেমি’, তার শেষ পরীক্ষায় নাকি এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয় বছরে মাত্র বারোজনকে পাশ করান। আর এই গন্ধবিদ্যায় পারদর্শী মানুষগুলির ইন্ডাস্ট্রির দেওয়া নাম – ‘নোজ়’! এছাড়া আছে সাবান ও নানারকম সুগন্ধী তেল। পারফিউমারির প্রথম দিন থেকেই এখানে ডিমের আকারে সাবান বানানো হত বলে এখনও সে ট্র্যাডিশনই ধরে রেখেছেন কোম্পানি।

মাথা ভোঁভোঁ করছে বলাই বাহুল্য! এরপর নাকি গন্ধবিচার পরীক্ষা! যা থাকে কপালে বলে, আমরা উপরের তলায় ফ্র্যাগোনার্ডের বিকিকিনি কেন্দ্রটায় উঠে এলাম। খেলাটা এইরকম। ভেনেসা আমাদের পাঁচটা ছেলেদের আর পাঁচটা মেয়েদের পারফিউমের গন্ধ শুঁকিয়ে জানতে চাইবেন তার মধ্যে কী কী আছে? শুধু তাই নয়, নানা গন্ধ মিলেমিশে ঘেঁটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, নিজের গায়ের গন্ধও নাকি মাঝে মাঝে শুঁকে নেওয়া দরকার! খুব জোর চেষ্টা চলল। প্রথমে তোড়জোড়। তারপর মুখ কাঁচুমাচু। তারপর মরিয়া চেষ্টা। করে করে সাত নম্বরের বার আমি বললাম, ‘এতে নির্ঘাৎ চন্দন আছে’। অনেক্ষণ ধরে আমার মনমরা অবস্থায় দয়া হওয়ায়, ভেনেসা জানালেন, ‘এইতো, তবে? চিন্তা নট, আপনার চেয়েও ঢের খারাপ ‘নোজ়’ আমি প্রায়শই দেখি।’ খুব হয়েছে! ‘গন্ধ শুঁকে মরতে হবে এ আবার কি আহ্লাদ?’ দাঁতে-দাঁত চাপা কিড়মিড়ে একটা হাসি গাইড-সাহেবাকে উপহার দিয়ে, বাকিদের শুভদিন জানিয়ে সাবানের খোঁজে কেটে পড়লাম আমি।

বাকি দোকানটা ঘুরে, সাবান কিনে রাস্তায় বেরতেই খেয়াল হল, আমি আবার জনমানবহীন সান্ধ্য-শহরের গলিতে ফিরে এসেছি। সুগন্ধী শহরের অলিগলি এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে। আলো সীমিত, চোখে বিশেষ দূর অবধি ঠাহর হয় না। এমন শহরে নিজেকে নিজের মাঝেই হারিয়ে ফেলার ভয় পাই আমি। কোনও কোনও অন্ধগলির কোটরাবৃত সংসারের নিশ্ছিদ্র বেড়াজালটুকু দেখলে লোভ হয়, মন বলে থেকে গেলে বেশ হয়, মানুষ থেকে দূরে, সভ্যতার নামে রক্তক্ষয়ী অসভ্যতা থেকে দূরে। এইতো বেশ! এইতো দিব্যি! হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেলে নিজের ভাবনায় নিজেরই আমোদ হয়।

এরপর, সুগন্ধী শহরের আধো-আধো সুবাস দু’হাতে মেখে গ্রাস কমিউনের গোধূলি-ভেজা রাস্তায় উধাও হয় এক পঁয়ত্রিশ বয়সী কিশোর!

*মানচিত্র ও ক্যাথারিনের ছবি – আন্তর্জাল

*বাকি সব ছবি লেখকের তোলা

ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।

One Response

‘গ্রাস’ এক চক্কর ঘুরে নিলাম। ছবি না লেখা তফাৎ করতে পারলাম না। আমি এখনও রুমালে ‘অগুরু’ সেন্ট লাগাই। সেই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর সৃষ্টি । আমরা, মানে ভেতো-বাঙালিরা অগুরুতে থেমে রইলাম। এইচ বোসের ‘কুন্তলীন’ তো ইতিহাস। গ্রাস-এর সুগন্ধ লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে দিলেন।